前些年的上海,街角巷尾常常能遇到一家黄色标志的饼屋,标牌上写着:“某某蛋挞,可能是上海最好吃的葡式蛋挞。”我不是合格的吃货,但也经不住“最”字的诱惑。蛋汁黄油的内心在蛋挞酥脆的外壳里,似焦未焦,那样柔软细滑经不起晃动。

多年以后去澳门,终于知道上海的那家饼屋对于这个“最”字的自信,在于他家确实深得了澳门当地葡式蛋挞的精髓。但美味犹如艺术品,一旦被搬离原生情境,真正的灵魂会消散大半。葡式蛋挞的诱人香气是要融在澳门的空气之中的——这世上有着太多的无可名状,除非亲身体验。

在初次的澳门之行前,我准备了地图,并且是手绘的。当以旅人的心态踏进陌生地界,会觉得这样的地图,虽不规整,但不拘一格的标识让许多景点和美食一眼入心,多了烟火气和人情味。在这张澳门的手绘地图上,蛋挞一项,玛嘉烈和安德鲁饼屋被醒目地标上了星号,但稍加打探,当地人便会津津乐道地告诉你,两家的渊源才是真正的当地传奇。

澳门玛嘉烈饼屋

“玛嘉烈”位于澳门半岛的中心闹市,虽隐匿在众多地标性景点和酒店周围的小巷里,却四处可见指引路标,默默昭示着它有多么名动四方。玛嘉烈其实是一个土生土长的澳门女子,而安德鲁则是来自英国的大厨,因为机缘巧合被调往澳门工作。安德鲁被澳门特异的风情深深吸引,这份迷恋在遇见了玛嘉烈之后,更是有了落地的支点。于是,他留了下来,将自己曾经在里斯本附近尝到的传统点心进行了改良,与爱人一起在澳门的偏僻之地路环岛开了第一家葡式蛋挞店,蛋挞传奇从此风起云涌,寂寥的路环开始被世人打上了追光灯。只是情路难料,玛嘉烈与安德鲁在1997年分手。安德鲁将他的蛋挞秘方和后开的饼屋留给了玛嘉烈。玛嘉烈于是索性将饼屋更名,而安德鲁则继续在路环营生。2006年,安德鲁因病逝世。

如今,略过这份地图上密密麻麻的标识,在地标稀疏的路环岛,属于安德鲁饼屋的那颗星依然充满诱惑。这诱惑不仅来自于蛋挞,更来自于这段跨国恋里的无数信息碎片。

于是,在尝过了“玛嘉烈”之后,我捧着这张地图坐上了去路环的公车。游了很久的车河,终于在快要接近终点黑沙海滩的路环那一站下车。虽然路环一定已经不复当年的落寞,但这里依然是个不问世事的小渔村。兜兜转转找到安德鲁饼屋,走近才发现它的人气比起“玛嘉烈”有过之而无不及,只可惜铺面一样狭小。

好在不远处,安德鲁家还开了一家可以堂食的小咖啡馆,即使是在炎热的酷暑,那里依然明澈而静谧。不远处就是海,不时有小狗在玻璃门外经过,主人悠悠地在后面跟着。饼屋里的时钟仿佛有着自己的刻度,一帧帧地看淡着世情。那一盒蛋挞和一杯咖啡的余香,至今难忘。比起匆匆忙忙在闹市里吃到的“玛嘉烈”,似乎这里的细品才对得起这份渊源深厚的蛋挞。蛋挞的酥皮层层散开,犹如这个故事的余波层层荡开,惹人追问,这对怨偶究竟为何缘尽?一边是闹市的喧嚣,一边是小渔村的世外桃源,风格大不相同的饼屋选址,或者就已经暗示着两人相去甚远的人生态度,这足以令当初爱情的奇异光芒黯然。如今,蛋挞像是他们曾经相爱的影子,默默投射在地图上那两个星号之上——一切已归于平静,只是蛋挞愈显神秘。

如果不曾实地探访“玛嘉烈”,如果不曾倔强地在尝过“玛嘉烈”之后要去远方找到“安德鲁”,关于葡式蛋挞的记忆会注定寡淡。我于是开始默默摩挲地图上的那些小小的图标——它们中的每一个背后,都潜伏着一个讲故事的人吧。

卡尔维诺在《收藏沙子的旅人》里提到有个爱环游世界的旅人,每到海滩、河岸或者湖边,抑或是沙漠、荒原,都会随身带走一把沙土。这些沙子被安静地封闭在玻璃瓶中,却似乎有许许多多的故事要讲述。“也许我们之所以搞收藏、写日记,是为了记录自己转瞬即逝的狂热,换句话说,是将自己的存在之流变成不易消散的客观实在,或者是将连续的意识之流凝结成书面文字的晶体。”地图上的图标和路线,尤其是手绘的,也是如此安静地封存着自己的故事。它们是另类的日记和晶体,即使不够精确和严谨,但能抵抗住时间傲慢的损毁,记录下往昔和正在成为往昔的岁月,甚而诱惑你去实地领略那些被宣扬的和被遮蔽的,在那里留下自己的脚印。就像只有真的去过“玛嘉烈”和“安德鲁”的店,才会领略到地图上的那些图标背后,是怎样的一个大树洞,暗藏着怎样欲说还休的往事。

当然,人类的地图从一开始就是手绘的。它代表着人类对于世界的认知,更确切地说,是对于自身在这个世界中所处位置的认知——“地图诞生之初,就试图将空间与时间的维度整合到同一画面之中” (卡尔维诺:《地图旅人》),虽然走到最后,我们会明白迷路才是终极的宿命。而在某个维度,小说与地图有着共识——地图提醒我们从哪里来,要到哪里去,小说则像埃科说的,有着赋予生命意义的普遍法则:“我们终生都在寻找一个属于自己的故事,告诉我们为何出生,为何而活。”

如今的手绘地图是对原初的地图理念的回溯和回归。当用脚丈量过的大地,在记忆中复活,成就的是一份地图,也是一份岁月的化石。而在文学作品中遭遇这样的“地图”,特别是作者亲绘的,会产生一种含混的亲近感,比如,极具代表性的金宇澄的《繁花》。他为小说所绘制的关乎旧日上海的地图上,有和我的记忆重叠之处,也有我还未及认得就已经消失殆尽的所在。弯曲的线条和大小不一的标识取代了机械的直线和整齐划一的图标,那是手指和笔触溢出直尺边缘的率性和真实,让人更加兴致勃勃地去辨识和指认,带着感慨或是唏嘘。以虚构为属性的小说给予了我们选择信或者不信的自由,也因此,能在小说中与现实中的景物相认,会令人无所适从却又怦然心动。而对于作者,绘制这样的地图,是与旧事的重逢,其中澎湃着的情感力量注定要盖过机械测绘地图所需的清明和理性。

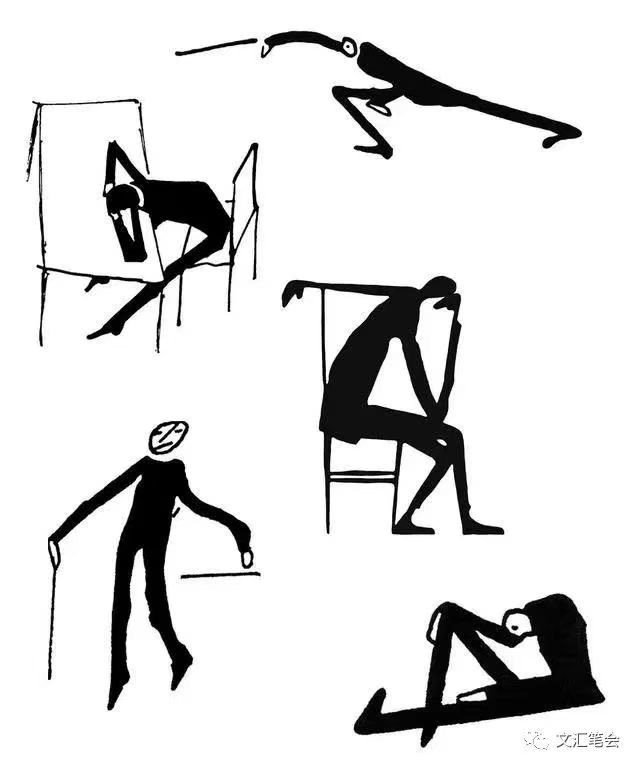

卡夫卡绘画作品

这种情感的力量在作者为小说手绘的其他插图中,更为直露。虽说通常为自己小说绘制插画的作者不会具备专业的绘画功底,但正如手绘地图不以绝对的精准为唯一追求,技巧此时反而会拖累画面的感染力——未受教化的艺术家们总是更接近自己与生俱来的的禀赋,并让自己“清醒时的梦境永垂不朽”(贡布里希:《偏爱原始性》)。因而黑塞所绘的风景画,卡夫卡简笔绘制的小人,乃至科恩在自己的诗歌旁寥寥几笔的自画像,都在向我们袒露他们不为人知却撼动人心的艺术感知力。我会好奇,如果让这些作家们绘制同一地的地图,该怎样的千差万别、格调迥异——他们会放大、凸显什么,又会忽略什么呢?

地图上的尺幅地域,永远在一纸抽象符号的背后默默生成着自己的多重逻辑。地图不只是一种标示,对要踏上未知旅程的人而言,它是可以期待的风景画,而在曾经追随它走过千山万水的人眼中,它是讲述故事的备忘录。未来的希望和曾经的沧桑,在无法远行的日子里,会成为一种难得的慰藉。

作者:来颖燕

编辑:谢 娟

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。