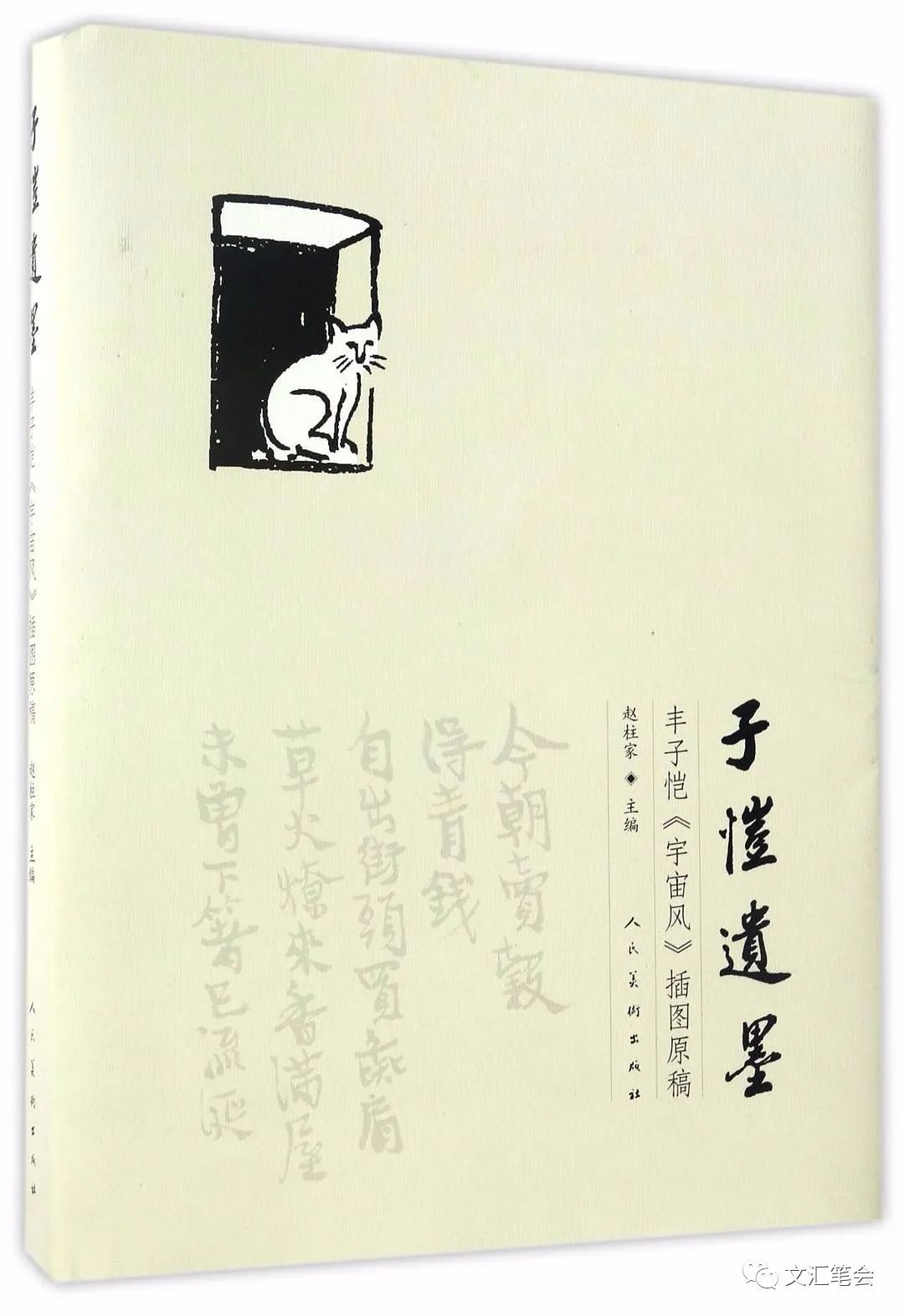

太原的赵柱家先生读了拙著《凭窗忆语》,通过文汇出版社辗转联系到我,最近给我快递来一本书。我拆开包装,大开本,硬面精装,赵朴初先生题写的书名:《子恺遗墨》。

赵柱家先生主编的这本大著,收入了丰子恺先生抗战时期在《宇宙风》插图画稿十三幅,丰先生论艺术的文章十六篇,以及丰先生师友及学者论丰子恺艺术的文章二十篇,其中有叶圣陶、朱自清、巴金、朱光潜、郑振铎、俞平伯、王朝闻、钱君匋等。

说起丰子恺,就要说到他的漫画。

漫画,原是一种鸟,就是我们通常叫作鹭鸶的。北宋晁以道《景迂生集》说到,“黄河多淘河之属,有曰漫画者,常以嘴画水求魚。”公元1771年,日本一个叫铃木焕乡的,出版了一本汉文木刻随笔集《漫画随笔》,其行文风格模仿宋洪迈《容斋随笔》,因为喜欢那叫漫画的鸟,才用它作了书名。后“浮世绘”风俗画家葛饰北斋,把他变形夸大、用笔随意、表现城乡生活的画,称做漫画,并出版了一本《北斋漫画》,开了漫画创作的先河。

上海最早刊出有漫画特征的绘画,是1904年3月27日上海警钟日报的“时事漫画”。1925年12月,丰子恺先生的第一本画集《子恺漫画》问世,着力促成这本漫画出版的是郑振铎先生,之前也是他设法要来丰先生的一幅画,以漫画之名作为插图,在《文学周刊》发表。《子恺漫画》的出版和它的社会影响,对漫画这一画种在中国的流布普及起着重要作用,其形式和题材随着时代的前进和形势的发展,也有很大拓展。

丰子恺先生一生创作漫画近五千幅,《子恺遗墨》收入的十三幅画作,是劫后遗珍,它经历兵燹战火,和风霜雨雪的磨难,现在得以公之于众,实属难得。

子恺先生多才多艺,他是作家、画家、翻译家,他的散文随笔,他的画,都独具特色,自成一家。他也精通音律,会作曲,复旦大学校歌,作词刘大白,作曲就是丰先生。

我与丰先生,虽素昧平生,倒也有些往事,趁此机会,可以说一说。

上世纪五六十年代,上海各大商店的招牌琳琅满目,五花八门,其中很多用书画名家的手写体,记得有马公愚、赵冷月、胡问遂、舒同、胡铁生等。上海儿童用品商店用了丰子恺先生的手写体。丰先生的字有自己的特色,很受欢迎。文汇报著名记者全一毛,写字就喜欢仿丰先生,同事都说他的字属丰体。

丰先生的字,自成一体,考其源流,可追溯到晋代书法家索靖。索靖,字幼安,是东汉著名书法家张芝姊之孙,以擅写草书著名于世,尤精章草,有书论《草书状》一篇传世。据丰先生给幼子丰新枚信,“你以前模仿我的字。我是以《月仪》为基础的,所以你必须练《月仪》。”《月仪》便是索靖写的字帖,丰先生对它评价很高,认为“古今以来无有可类比者”。

丰一吟、丰新枚写字便都是家传的丰体。

丰先生大概怎么也不会想到,他的画会上拍卖会。

那是1993年6月20日,上海朵云轩艺术品拍卖公司举行书画拍卖会,丰先生的一件作品《一轮红日东方涌》被列为一号拍品。那幅作品以四万到五万元起拍,经几轮竞价,最终以十一万五千元,被手持一号竞拍牌的香港张宗宪先生拍走。

这是我第一次参加艺术品拍卖会,对此留有深刻印象。

1990年的一天,笔会原主编徐开垒先生交给我两篇丰先生的文稿,徐开垒先生虽然离职多年,但一直关心笔会。他给我的文稿:《宽盖》《老汁锅》。我即安排版面,以《散文两篇》为题,于笔会头条刊出。这两篇文章一仍丰先生缘缘堂随笔风格,娓娓而谈,语言素朴清雅,风趣幽默。

《宽盖》一文提到他老师李叔同出家的事,说那时自己二十来岁,跟随老师去玉泉看一位程先生,以后他们二人先后在虎跑寺出家为僧,一人法号弘伞,一名为弘一,成了佛门师兄弟。之所以要丰先生随行,是李叔同出家前后有些事要他帮助。

这位程先生,名中和,在二次革命时期当过师长,皈依佛门后,做了虎跑寺当家。抗战胜利后,弘伞在上海收了一名徒弟,此人敌伪时期当过特务,有过血债,现在忏悔,决心放下手枪,出家为僧。弘伞也是拿过枪的,见他如此,便收他为徒,赐名宽盖。宽盖是见过世面的,办事能干,丰先生倒是看他不顺眼,觉得他“眼角倒竖,一脸横肉,与底下的僧衣颇不相称”。但弘伞对他十分信任,虎跑寺大权放手给他,连自己的图章也交给了他。不想过了些时日,有一天,弘伞收到杭州法院的传票,有人控告他擅自变卖寺产田地,卖契上盖有弘伞图章。原来宽盖擅自做主,假师父之名,在寺后盖了一所小洋房。弘伞这时才醒悟,但为时已晚,只能偷偷离开杭州,云游四方,远走他乡。待风头过后,宽盖从上海带了一个女人,一起住在那个小洋房里。他还常常载了那个女人,开着机器脚踏车,在西湖边上兜风。一次在楼外楼吃饭,恰与丰先生相遇,他满不在乎打招呼,倒让丰先生很觉尴尬。

《老汁锅》写丰先生家乡一朱老先生,他家道富裕,而生活俭朴,每月只允家人初二、十六两天吃荤。他自己常备一个老汁锅,把吃剩下来的鱼、肉、鸡骨头倒在里面,每日烧煮,经日“享用”。他死后,他的后事办得很体面,向城中绅士遍求挽诗,丰先生的岳父徐芮荪也应邀写挽诗一首:“宁使室人纷交谪,毋令吾口嗜肥鲜。而今公已骑鲸去,鸡豚祭酒罗灵前。何如生作老饕者,飞觞醉月开琼筵。”

丰先生说,朱家向他岳父征求挽诗,直是讨骂。

丰先生岳父生性旷达,在家乡当一名律师,一有收入,便携老妻到处游玩,尽情享乐。他觉得老丈人“过分旷达,对子女养而不教”,以致儿子要靠父亲获得职业,世态炎凉,父亲一死,儿子便失业,家境惨败。“抗日战争期间,我带了岳母向大后方逃难,我的妻舅及其子女在沦陷区,都不免饥寒。”联想到丰先生《作父亲》一文,他对孩子的教育,是何等细致入微,就不难理解他对老岳丈过分旷达的做派,会有微词。

丰先生的这些遗作,都是在“文革”后期尚审查期间写的。徐开垒先生在他的一篇文章中说,子恺先生在审查期间,一方面应付“四人帮”批斗,另一方面写下文学散文33篇,并加“缘缘堂续笔”,陆续寄给远在外地的幼子新枚,嘱妥为保存,以期一旦黑暗过去,他的新作得以问世。由此可见,一介书生的丰先生,平和率真、慈悲为怀,他的坚强和非凡的定力,以及他的远见卓识,是超乎常人的,他坚信,黑暗是暂时的,未来必定向好!

这些本来都已忘却,因为读《子恺遗墨》,打开了记忆的门,让我想起这点点滴滴。

(此文写作时曾参考美术史论家黄可先生《漫话海派漫画》一书,特致谢意。)

作者:萧 宜

编辑:安 迪、钱雨彤

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。