罗新璋复旦讲学时与本文作者的合影

2022年2月22日傍晚,《文汇报》的友人传来讯息:罗新璋先生走了(参见罗嘉:记我的父亲罗新璋)。

我一阵晕眩,胃也开始奇怪地绞痛起来。事后才意识到身体的不适很诚实地反映了那一刻内心的悲伤。我和罗先生相识于一九九五年五月,恩师许钧教授组织我们几个研究生参与《红与黑》的汉译大讨论。如果说当年是许老师为我开启了法国文学翻译的大门,那么罗先生就是在我进门之后看到的走廊尽头那一盏华灯,很迷人,一直在吸引着我往前走。它发出的光有时强,有时弱,但始终亮在那里,散发着柔和温暖的光芒。如今,这盏灯熄灭了。

自称“没有多少译作的翻译家”

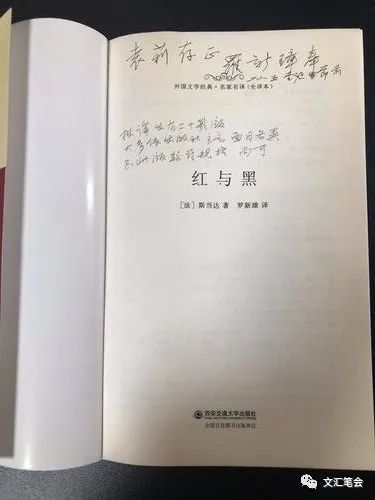

被誉为“傅译传人”的罗新璋先生对文学翻译下的功夫最深,译作算来却并不多,出了单行本的仅有《列那狐的故事》《特利斯当与伊瑟》《栗树下的晚餐》《红与黑》等。可是在行内人看来,罗译的每一本都是精品,有的甚至可以说是极品。先生的至交好友兼学弟施康强曾在一篇《红与黑》的评论文章中透露:“(罗)用整整两年工夫译此书,朝译夕改,孜孜而倦,倦后复孜孜如故。”罗先生自谦只会下“笨功夫”,充其量只能“日译五百字”。笔者收到过罗先生亲自题签的前后四五个版本的《红与黑》,据说每本都在旧译的基础上有改动,有的印出来了仍不满意,就直接在新书上改。2015年的圣诞节,在西安交通大学出版社那一版的扉页上,罗先生写道:“拙译出有二十几版,大多依出版社主意面目各异。只此版较符合规格,尚可。”

罗新璋题赠本文作者的《红与黑》

《列那狐的故事》是罗先生生前最喜欢送人的作品,可见他对这本小书十分偏爱。“列那狐”、“猫伯伯”、“叫天晓”(公鸡)、“黑尔懵”(乌鸦太太)……这些音义兼得的名字加上活灵活现的对话,很能体现先生儒雅的外表下幽默又俏皮的一面。他那一辈的知识分子往往行事低调,文字内敛,可这本书我猜是他借文字充分释放天性的一次机会。法国中世纪寓言常用拟人化的动物故事来讽刺现实,描摹人情世态,字里行间最能展现人生智慧,罗先生在1988年版的小引中写道:“以前曾零星译过点法国名家作品,有时译得不胜其苦,但这本列那狐无疑是译得最有趣、最愉快的一本书。……愿这本读物,能陪伴少年朋友度过一个有趣而愉快的星期天下午!”

《特里斯当与伊瑟》虽然也只有一百多页的篇幅,却是罗先生最耗心力的一本书。这个传奇故事起源于欧洲凯尔特人的传说,后成为用古法语写的骑士文学代表作,罗先生翻译时所依据的原文是1900年贝迪耶的改写本。据先生赠书时所告:该故事讲的是中世纪典雅爱情,改写后的语言也是百年前古色古香的学院派法语,译本“有必要让读者产生一种时间上的距离感”。大家请看结尾这一段:“列位看官,前代的游吟诗人为普天下有情人叙述过这段传奇。他们命我向诸位致意。向所有多思的人与有福的人,失意的人与抱有热望的人,快活的人与惶惑的人,总之,向一切有情人致意。祝愿他们从这千古佳话中,能获得安慰,以抵御世道的无常与不平,人生的抑郁与艰辛,以及爱情的种种不幸!”

罗先生年轻的时候曾伏案抄写“傅译”二百五十余万字,并与傅雷先生通信十余则,这在翻译界已被传为佳话,人家封他一个“傅译传人”的美名,向来谦逊不争的罗先生这回倒是欣欣然接受,我想一来因为他实在太爱傅雷,二来他也相信这世上没人能比他更熟悉傅雷文字的气息、情调和韵味。但其实“罗译”也是自带鲜明风格的,就好像一个武林高手最终把师傅传授的秘笈“化为我有”,比如上述提到的几部译作,风格迥异、古今有别,罗先生都处理得错落有致、笔到意随、形神兼得,体现了十足的创造力,足以和“傅译”相媲美。罗先生曾对复旦的学子说过这样一句话:“译事心胸手眼不同,译品自当另有一番境界……”这位自称是“un traducteur sans traductions”(没有多少译作的翻译家)更在乎的,恐怕是对这一番境界的追求。

无话不谈的“忘年交”

1995年的《红与黑》汉译大讨论,问卷调查的结果是“直译派”大获全胜,支持率占所收问卷近七成。我当时是“再创派”的热烈拥护者,继而向导师提出要研究“文学翻译主体性”的博士论文课题。恩师许钧虽然也主张“直译”,却对学生无限宽容,慨然允诺我坚持自己的立场,鼓励我直接给罗新璋和许渊冲这两位“创译派”的大家写信。于是我便与这位大名鼎鼎却毫无架子的“傅译传人”开始了书信来往,渐渐地我们成了无话不谈的“忘年交”。如今灯下展读二十年里罗先生的一封封来信,见字如面,百感交集。

信中有他对我为人为学的指点,有对生活的指导,更多的则是对美的事物的分享。比如1995年夏秋之际的来函,先生写道:“我的全部本领,是熟读一家,熟读傅译。现在依然是学徒,与你,不过先学后学之分,而且后来必定能居上的!”“做学问,首先是学,谁看的书多,谁的学问大。”“我只有两次成功的阅读:花四年时间只看傅译;四个月在社科院图书馆为写《翻译论集》的万字长文……写论文,还是要先查资料多看书,勿学得模模糊糊,看书做学问不能功利。”针对我当时所提出的“德国浪漫派本身或许就是一部大的翻译史,我再想进一步回望我们五四前后的文学史”,罗先生指出:“(我们可以说)五四后的创造性翻译——中国新文学”,“五四后的新文学本身就是一部翻译作品!也不妨石破天惊一下。此戏言尔,但此戏言如有几分可靠,不妨大胆假设,小心求证,做一篇大文章出来”,“你文化视界一文,只是忠实地研读贝尔曼,(做)新文化思考,才是创造性的研读。”

罗先生的字写得极潇洒飘逸,每一张信封上的地址姓名都可以拿来给我当字帖。他说:“有文化教养的人,字应该写好。不学傅雷,翻不好法文。不临邓散木,写不好钢笔字。邓书买不到,文徵明也可以。”“散木字,与傅译,都偏华丽。白蕉字倒是一个‘散’字,与南京林‘散’之同科,都是学王羲之的。晋以后书法家自称都学王,但面貌各自不同。琅琊山游与《醉翁亭记》,生活与艺术,人类精神的splendide(壮丽)与brillant(辉煌)处……”

除了对书法有研究,罗先生还与我分享对音乐的爱好,得知我当时怀孕在身,马上寄来好几盒亲自转录的磁带,认认真真地在封面上抄下所有的曲目名称、版本、演奏者信息,建议说“胎教就要多听莫扎特”。他自诩对肖邦最有研究,有一次还得意洋洋地告诉我发现了肖邦“抄袭”的痕迹:“Plagiat(剽窃)。肖邦名曲升c小调即兴幻想曲,自记‘1835年星期五于巴黎’作,与莫歇斯勒上年发表的即兴曲十分相似,生前未刊印,死后(1855)才有友人披露。妙手重写,化平淡为神奇。平行写作,不足取。”

有件事大概知道的人不多,罗先生和周克希先生一样,考大学时报的第一志愿是数学系,阴差阳错被北大录进西语系后才开始学的法文,所以他常感叹自己的“艺文基础差”,“下笨功夫”决不是什么自谦之辞。“我的睡眠是伟人型的,晚睡早起,从不瞌睡。如此勤勉,却什么也没干出来。”他羡慕梁启超、陈寅恪、钱锺书这等天才人物所拥有的常人不可企及的灵气,说:“我辈忙一辈子,还不如肖邦随手弹出的几个音符!”(下图)所以,在这样一个成就斐然却总爱把自己贬到尘埃里的人面前,任谁不都得战战兢兢地掂一掂自己的分量么?有时我难免流露出沮丧之意,罗先生又反过头来安慰道:“当然不应泄气,还应尽最大可能,把自己的事做好。争名逐利,不必,大多数人最后也没有多少名多少利。还是安于淡泊,较为明了。但你年轻聪明,至少这十廿年里,要创造自己的辉煌。”

仁义之人,其言蔼如

罗先生的名讳里有一“璋”字,君子如玉,人如其名。《古文大略》的第一版先生觉得不甚满意,遂找我联系复旦出版社重出。此书在罗先生的手里已经一改再改,交给责任编辑宋文涛的时候他可以说是难得自信满满。没想到宋老师审读书稿后仍挑出了罗先生的几处错误,本以为老人家会生气,没想到罗先生竟兴奋异常,电话里连连称谢。宋文涛事后借用韩愈的话来形容他当时的感受:仁义之人,其言蔼如也!

其实,罗先生的仁义早在《红与黑》汉译大讨论的时候就表现得淋漓尽致了,许钧教授曾不止一次提到罗先生的反馈意见最温和大度,没有半点文人相轻的酸味。尽管我知道罗先生对“直译”一边倒的调查结果很是不服,他却奉行老子“为而不争”之义,只做自己的事,不与人争,他甚至这样写道:“有了这次排行榜,风势轮流转,大家都有成功的喜悦,不亦快哉!”诗人翻译家黄福海对佛经翻译感兴趣,偶然读到罗新璋和陈应年编纂的《翻译论集》,趁一次陆谷孙先生府上小聚的机会,把对书中的一些意见告知了罗先生,“他居然虚怀若谷,大多采用了,还在新版的后记中提到我。再后来读到他的《古文大略》,我惊讶于他的眼界之宽广,见识之敏锐”。

罗先生的仁义还表现在他对知交、故友的感念、帮衬上。译林出版社十五人合译的《追忆似水年华》于上世纪末出版,这部皇皇巨著的卷一负责开篇的译者名叫李恒基,是罗新璋先生北大西语系的同班同学,可惜在1999年的夏末因病去世。曾经不止一次,罗先生在信里和我谈起李恒基,说他极有才华,举止高贵,读书期间曾对他影响甚巨:“李兄专擅在译诗,贴切而自然。缪塞的《咏月》,是法文诗里的名篇,且读他所译的其中三节,便可看出属辞流便,机杼自具……”这位好同学的英年早逝令他十分心痛,更惋惜其诗稿散落在外,未能有人帮助收集、整理,结册出版,致其诗才埋没乃至终被遗忘。于是大约在七八年前,罗先生自告奋勇地亲自着手收集李恒基的译诗,并将部分精心保存的故友手稿交付与我,上面甚至还有他亲笔批阅修改过的痕迹,寄望有朝一日能帮这位昔日的同窗留下千古诗名。

李恒基译法国诗人雅克·普雷维尔的诗,罗新璋用铅笔在原稿上有修改

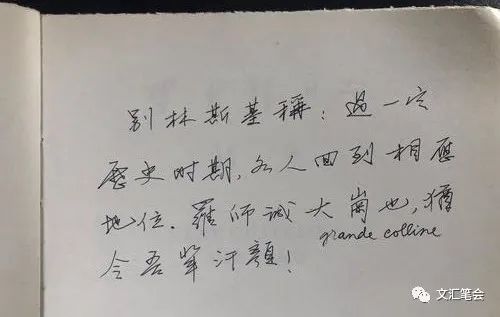

除此之外,我的手上还珍藏有另一份无比贵重的礼物,是罗先生2011年秋相赠与的、他的恩师罗大冈于1972年11月送给他的签名本《法译百首唐诗绝句》(La Baconière 1947年版)。罗大冈先生于1939年拿到巴黎索邦大学的文学博士,是最早将孟德斯鸠、路易·阿拉贡、保罗·艾吕雅和罗曼·罗兰引入中国的译者之一,也是第一位用法语研究唐诗、翻译唐诗并且有诗集在法国出版的中国人。在此书的扉页上(下图),既有老师题赠给爱徒的亲笔,也有爱徒为恩师题签的颂辞:“别林斯基称:过一定历史时期,各人回到相应地位。罗师诚大岗也(grande colline,巍峨山岗),尤令吾辈汗颜!”——崇敬、怀念、自励之情跃然纸上,我想罗先生以此书相赠,也是希望能令恩师的精神气质有所传承和接续吧!

这些日子在案头一封封展读这些犹如书法作品的美丽信函,我发现几乎每个信笺结尾的署名前都有“匆匆”二字。联想到三四年前我曾在电话里问罗先生何时再来复旦讲学,他答“恐怕没时间,手头要做的事多,年纪大了,动作慢……”想必罗先生心里焦急,想必他还有许多计划未完成,可是他就这样与我们告别,这回连“匆匆”二字都来不及写!

作者:袁 莉

编辑:安 迪、钱雨彤

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。