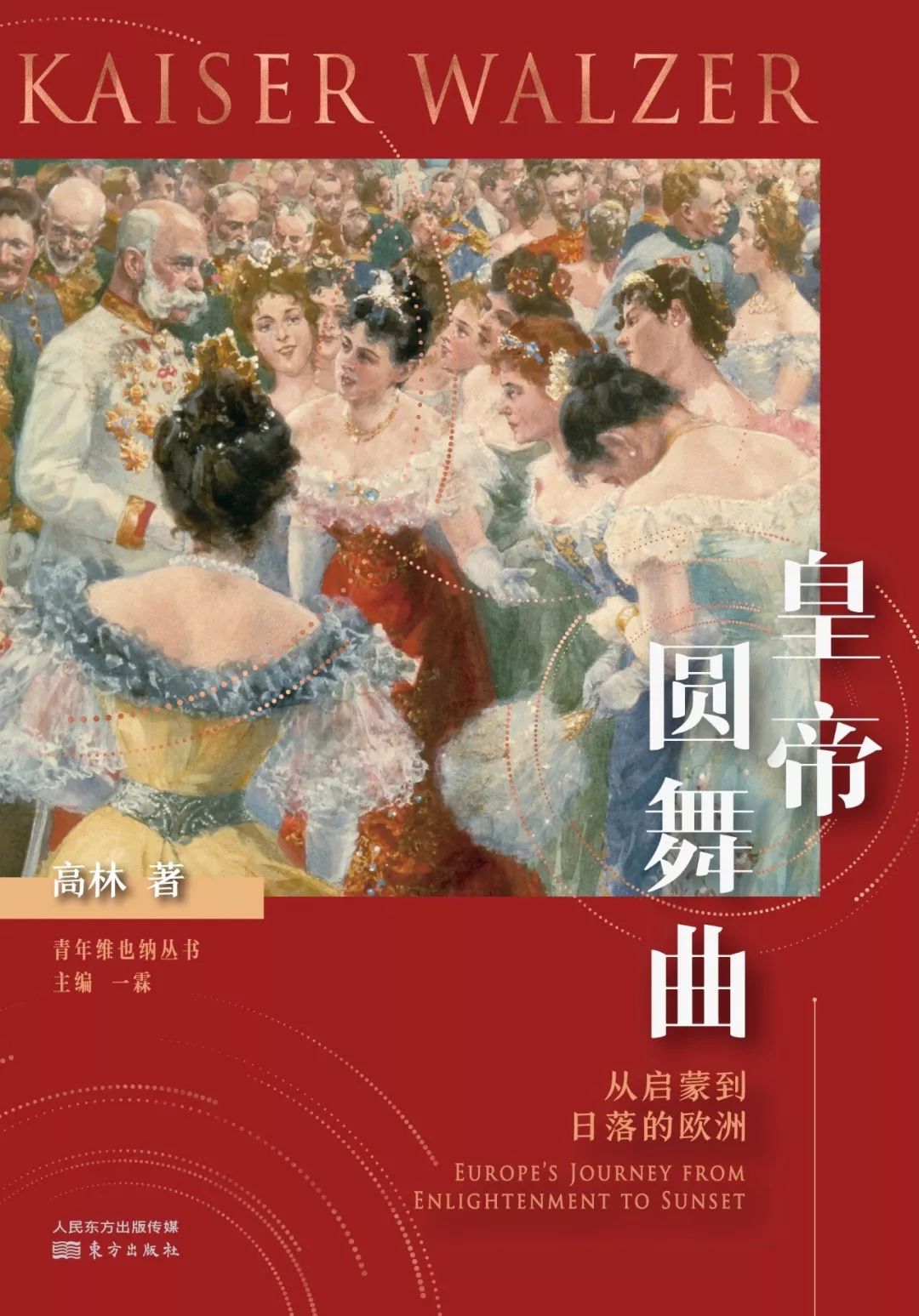

经过了漫长的工作,《皇帝圆舞曲:从启蒙到日落的欧洲》终于出版了!

谢谢帮助本书出版的每一位朋友!感谢青年维也纳的所有读者们!本文为作者高林桑的自序。

在我们的时代,历史和文学之间已经横亘着一条难以逾越的鸿沟,这条鸿沟也横亘在文学和生活之间。历史和文学、文学与生活,甚至历史和生活之间都变得泾渭分明。

我们以问题意识来划分时代,并赋予时代以主题。我们总结每个时代的时代精神,把过去的岁月看作“绝对精神”演变的不同阶段,以至于当我们谈论历史的时候,我们甚至把历史当中的人看作无足轻重的点缀。如果说维也纳宫廷把普鲁士刑法中禁止的那种同性之间的行为叫作“波茨坦病”,那么,这种理解历史的方式大概可以叫作“柏林大学病”或者“黑格尔病”。

当这本书里的文字要变成一本书的时候,作为一个典型的没有黑格尔命却害了黑格尔病的人,我也花了很长时间反复问自己:“难道这些东西可以成为一本书吗?”难道一本书不应该是某种思想的载体,甚至在某种程度上是“绝对精神”的一种体现吗?

后来我找到了一个非常简单的办法让自己从这种症状里摆脱出来,你们也可以试一试,那就是找了面镜子照了照自己,然后我就再也不去想什么“绝对精神”了。

其实,历史、文学和生活原本是三位一体的。100多年前,奥斯卡·王尔德说:“人生模仿艺术远过艺术模仿人生。”如果说“模仿”意味着距离,那么,历史和生活之间其实连这层关系都不存在。我们生活的每一部分,我们的衣食住行、喜怒哀乐都是历史的一部分。

考古学家认真地考察中世纪公共墓地的遗骨,据此分析中世纪普通人的预期寿命,甚至根据海底沉积物里的花粉浓度来判断古代的温度变化。历史与我们之间其实并不是距离远近的问题——历史就是我们自己。

比如,当你读到这里,把书翻回扉页想看看这个东拉西扯的作者到底是谁的时候,买这本书时的那个善良的、好欺骗的你,就已经随着这个动作走进了历史。

是的,也只有从这个角度,我们才好意思把这本奇妙的书交到你们手中。坦白说,我自己从没想到它最后能变得像今天这样完整、井井有条而且浑然一体。这都是我伟大的朋友一霖和袁业飞的贡献,因为这本书的最初形态只是一系列独立发表的文章被分门别类地放在一起。

如果说它们发表时就存在着某种内在的一致性,我能想到的大概有两点:第一,它们都是一个叫高林的人写的;第二,它们都是高林这种“历史生活化”,我们姑且不说是“庸俗化”的观念的产物。基于这种观念,我把历史看作过去时代里人的生活的总和。

每一个人其实都是普通人,包括公认的英雄或者公认的穷凶极恶之徒,本质上都有普通人的一面。瘸子塔列朗曾经对拿破仑疯狂地追求享乐表示震惊,但客观地说,瘸子自己在享乐方面也没落在他的皇帝后边。甚至希特勒这样的人,如果你考虑到啤酒馆政变以前,这位“元首”的内心深处给自己的定位是一个“施洗者约翰”式的人物,你大概也会觉得这个人至少在当时还没有彻底疯掉。

在过去的每一个时代里,总有些东西是不变的,因此也是相通的。当我们看到那些久远年代哀痛的父母给自己夭折的孩子留下的纪念物,或是那些遥远年代里发源难考、旋律质朴的情歌,再或是一首几经流转,依然被反复吟唱的悼亡歌,如果它拨动了你内心深处某些温柔的部分,至少在那一瞬间,你和古人是声息相通的,这是另一种意义上的“通灵”感。

在过去的岁月里走过的那些人,其实从没有真正远去,只要你愿意寻找,在雕塑、绘画、建筑中,在他们眺望或者俯瞰过的山河大地上,在他们留下的诗句或歌声里,他们的生命都在继续。

当历史成为你和古人之间的桥梁时,当你透过历史感受到那些古人的心灵时,历史所扮演的其实是文学的角色。我们在文学里感受别人的心灵,体验别人经过浓缩的生命,然后享受到文学的乐趣与温暖。

假如我们抱着同样的态度去看待历史,它也完全可以提供相同的服务:文学用自己的手法去表现作者的时代,历史学家也在做同样的事情。

当历史还没有变得远离我们时,它和文学之间并不存在那条难以逾越的鸿沟。那是兰克会开心地捧读瓦尔特·司各特小说的时代,当人们问他:“《昆汀·杜沃德》在历史细节上是准确的吗?”兰克反过来问:“《昆汀·杜沃德》在细节不准确又怎么样?”

这是一些关于过去的文字,如果一定要提供一个坐标,那就是一本关于“近代”欧洲的书。再具体一点就是关于“美好年代”的书。可一旦具体到这个地步,误解也随之而来,因为一切“术语”其实都有标准含义,比如,美好年代(LaBelleÉpoque)原本指的是一战前的法兰西第三共和国,它是一个法语词,但在这本书里我们关于法国的部分却并不多,所以解释也就不可避免:

这是一本关于“美好年代”这个时段里的欧洲的书,从柏林到巴黎到维也纳,我们写了很多东西。

在全书的前半部分,我们追溯了美好年代的开端,第一章我们谈到了19世纪的史前史,18世纪的启蒙时代——旧制度下的最后时光。

第二章我们以一种浮光掠影的态度扫过拿破仑和他的帝国,然后进入了19世纪的真正开端——复辟时期,以及那些停留在两个世纪交界点上的人。瘸子塔列朗在这里显得有点突兀,但这种突兀其实正是让我们把他留在这里的最大原因,他的存在本身就凸显了这个时代作为分水岭的特点。

这个理由也可以解释梅特涅,梅特涅和塔列朗在这个时代里有众多的共同点。这两个人构成了一座桥梁,让我们从那个戴扑粉假发的年代,走向那个留络腮胡子来表达自己自由主义立场的近代。

在这个时代,第一个被我们请出来的人是拿破仑三世,因为从统治手段上说,拿破仑三世是近代一系列波拿巴主义式统治者里的第一人。从个人气质上说,他也是第一个真正面对现实,以一种近代政客的精神去扮演君主的统治者。

在他之后,有趣的人相继登场,比如爱玩游艇的德意志皇帝威廉二世;还有他那个同样被维多利亚时代的时尚教主培养的,既爱玩游艇也爱玩汽车的表兄弟沙皇尼古拉二世;还有沉默的皇帝弗兰茨·约瑟夫一世,他们一起构成了美好年代的顶层。

在他们之下,一个正在兴起的阶层“中产阶级”正顶着“布尔乔亚”的帽子急切地登上历史舞台,比如,可爱的巴黎社交明星普鲁斯特,还有在维也纳的身体健康、欢蹦乱跳版的普鲁斯特——施尼茨勒。他们构成了本书的最后一部分。

在他们之后,我们将看到一个世界的落幕,当然也是我们所讨论的这个时代的终结。

当你终于看完了这段喋喋不休的独白翻到正文时,我希望你看到的是一本轻松愉快的书,这也是我“历史庸俗化”主张中的重要一环。如果一本历史书或者关于历史的书没有意思,那还不如不写。

作者高林

历史之于你,应该像睡神与梦神,紧紧地抱住你们,蒙住你们的双眼,带你们走进梦乡。因为你生命里的一部分其实早就沉睡在历史的怀抱里了。