相关文章

推荐文章

排行榜

旧时笔墨 | 流金藏札所见之陈志让先生

日期:2020年10月19日 14:52:36

作者:虞云国

6月27日(编者按:2019年),《上海书评》重刊李天纲先生十一年前为《军绅政权》再版写的书评,纪念不久前去世的陈志让先生(1919.10.2—2019.6.17),其中提及1992年建议“他择日再回祖国访问”时说:

陈先生端着咖啡,意味深长地说:回中国已经不习惯了,最能安顿他晚年的地方是“英语国家”。……我不知道陈先生是否真的“乡愁”已淡。然而,我终究不相信一个写过《军绅政权》,还写过《袁世凯》《毛泽东与中国革命》等重要著作的中国近代史专家,会不关心中国社会的最新变化。

这段余音悠长的叙事与推断,不禁让我记起三年前为先师编 《程应镠先生编年事辑》时录存过陈志让致流金师与师母李宗蕖先生的函件。披露这些书札,或许既可让学界了解1980年代陈志让的学行,也能从另一侧面呼应天纲兄的推测。

陈志让

年轻时的程应鏐夫妇

1979年,流金师复出,主持上海师范学院(即今上海师范大学)历史系。为拓展入学不久的77届与78届学生的视野,他广泛邀请海内外史学名宿大家来校讲座,其中就有移席多伦多大学的陈志让。其时,他已是驰誉海外的中国近现代史名家,记得他的讲题就是军绅政权,不仅本校其他系科,复旦大学与华东师大也有师生赶来听讲。改革开放初期,陈志让频频回国,不仅从事与研究相关的史料搜集或实地考察,也尽可能为中外之间的学术与教育交流穿针引线。有一份1980年代初陈志让的来函颇能说明这点:

应鏐兄 宗蕖嫂:

今夏回华,在邵武、凤皇【凤凰】、古蔺山区访问了一个月,没有到上海来看您们,歉甚。您们都好吧?山区访问收获大,对我的研究(山地农民史)帮助很大。今年休假,除一些杂事之外,集中在统计资料的整理。

我有一个学生Daum Tom(谭女士)是加拿大出生的华人,约克高材生,专修中国史与语言学。今年在广州暨南大学教英文,下学年很想到上海再教一年英文。在暨大,工作成绩很好。如师院要聘一个外国专家教英文,很可以考虑她的申请。此人年纪尚轻,但教书很好,处人也很好,既是华裔,对祖国的感情自有不同,她亟望能借此机会多了解她父母的国家,望能如她所愿。

望珍摄,望能听到关于您们的消息。

祝安!

弟志让上

十月十九日

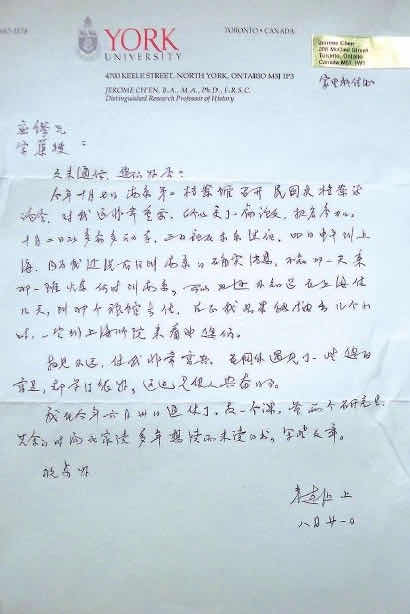

应鏐兄:

去年在上海两天半,简直抽不出时间来拜访您们两位,希望您们不要见怪。今夏到北京,不到上海,又没有见面之缘。望您们好好珍摄,也许明年见。

还有两年我就退休了,学校也许留我再教两年半时间,到1989【年】完全退休。时年六十八岁。退休后住此或住英国伦敦,还没有定,到那时再说。今夏我先到巴黎,然后到北京,然后回到维也纳,最后到伦敦看我女儿,回家已是八月中旬了。

问候您们两位,家里的人,和上师的朋友们。

祝教安

弟志让上

四月卅日

1984年岁末《中国历史大辞典·宋史卷》梓行,流金师作为主编之一,随即越洋寄去,令陈志让感动于“老友深情”。其信也证实,1984年以后三年,他每年都来大陆,但日程排满以至无暇访友。“上师的朋友们”或指其西南联大的校友徐孝通、朱延辉诸先生与研究中国近现代史的同行。

1987年8月21日,陈志让再次来函,告知退休近况与即将来华参会:

应鏐兄、宗蕖嫂:

久未通信,您们好否?

今年十月七日南京第二档案馆召开民国史档案讨论会,对我这非常重要,所以交了一篇论文,报名参加。十月二日,从多伦多动身,三日夜在东京过夜,四日中午到上海。因为我还没有得到南京的确实消息,不知那【哪】一天乘那【哪】一班火车,何时到南京,所以也还不知道在上海住几天,到那【哪】个旅馆去住。反正我如果能抽出几个小时,一定到上海师院来看望您们。

相见不远,使我非常高兴。在国外遇见了您的一些高足,都学得很好,这也是使人兴奋的事。

我在今年六月卅日退休了,教一个课,带两个研究生,其余的时间在家读多年想读而未读的书,写些文章。

祝安好!

弟志让上

八月廿一日

尊敬的老朋友:

一个原因是今天是我的生日,另一个原因是这里一切跟信息交通的事都非常贵。所以我选定今天写信给您贺年,用平邮寄到,祝您和府上的人,新年快乐。

好些年来,有些同事说我“有点骗人的样子”,因为一个中国人在国外从事中国问题研究,不必费老大的功夫学习汉语。我的同事们并没有加拿大人不该研究加拿大问题的意思;我也没有中国以外中国问题的研究应该由中国人包办的意思。但他们所说的有点道理。我既然搞完了我的“事业”,不必讲中国问题来找饭吃,又同时得找点事情做,于是我决定再学一种语言,走进另一个园地。如果我走进的是英国问题,我的那些同事还可以认为我在欺骗人,所以我才选了德语,研究现在我住的地方。看看这个小城的近代史,从战争、外国占领,到独立繁荣,这是两万三千人的奋斗成功史。

我住在斯太因的一个山谷中,每天到克芮木斯的博物馆去读旧报纸,将来读文教档案,以1945后十年为期,希望两年内搞完,然后回加拿大去思索和编写。

我在这里有时看见日本游客,只有一家中国饭店。常常想到您。这里到维也纳和布拉格都有好几班直达车,到这里来玩,我一定为您们导游。

祝健康、顺利、快乐!

我又开始写书了——写的是奥国一个小城的历史。研究工作已完,以两年为期,脱稿。这是我在国外五十年第一次写非中国的题目。写得要是不够水准,就只好“藏之名山”,转过头去写一本关于80年代人的社会文化史。

倘若对照上一封信,此信所说“写的是奥国一个小城的历史”,是“在国外五十年第一次写非中国的题目”,即其八年前信中提及的那座小城。因专业隔阂,笔者不知他这部史著究竟已付梨枣,还是藏之名山。但令人感兴趣的是,陈志让在信里对中国社会最新变化袒露了肺腑之言。他对师母说:“应鏐兄仙逝了,我们也老了,回顾八一年上海的气氛,使人十分感慨。”言谈之间,对1980年代前期的气氛深表怀恋。他紧接着说:

我常把我这一代的留学生叫做“50年代的人”,而把年轻的叫做“80年代的人”。我们的差别很大,但在接受西方(主要是英语国家)的文化上,却又有许多相似的地方。

然后,陈志让将其所见的80年代负笈北美的中国学人(包括留学生与学者)分为两种类型。一类学人“生活在加、华两种人的朋友之间,了解加拿大社会”,他们虽然搞中学,也了解西方,看似中西兼得,但两方面对他“无用者一概不问”;这类学人即便“跟加拿大女人结婚也是这样,治学也是这样——洋为中用”。另一类学人“则在唐人街,自己烧饭,上中文图书馆,只读中文书,只上中国人开的店买东西”。陈志让分析说,初看上去,这两类中国学人“一如昼夜的不同样”,但对西方与西学的态度却并无二致,那就是“以用为主旨”,“对西学的态度却是‘洋为中用’”。陈志让料想,这两类学人“恐怕一本关于加拿大的书都没念过”,对他们来说,“加拿大的意义完全因为有中国,所以加拿大才有意义”。他由此引发一通评论,措辞尖锐却令人反思:

加拿大不能为了加拿大而有意义,艺术不能为了艺术,科技不能为了科技,一头小猫不能为了他【它】自己……所以“洋”只能为了“中”才有意义。结婚只能为了生孩子(或革命)才有意义……谈到这里,也许我们可以了解,为什么中国人在知识上追求与成就,受了那么大的限制!

很少几个留学生了解西方。唐人街的中国人更不了解西方。

有一个美国友人说:“中国的长城没有能阻止外国人侵入,他阻止了中国人出去。”这是很对的。唐人街的中国移民都是这样的。

他的感慨因国门开启后两类留学生而触发的,在他看来,无论这两类中国学人之间,还是两类中国学人与唐人街的中国移民之间,在了解西方上都不过是五十步笑百步而已。据其烛见,恰是执著实用性的“洋为中用”,在中国人意识深处垒起一道自我封闭的无形长城,即便人到西方,依然无法真正了解西方,无论是出入大学区的学人,还是打工唐人街的移民。这种自我闭锁的文化心态,与他下文提及的“单文化”互为因果,却是中国人走向世界的心防。陈志让反省自己那一代与年轻这一代“在接受西方(主要是英语国家)的文化上,却又有许多相似的地方”,而无论为国,还是为己,急功近利的“洋为中用”恰是症结所在。他虽没说自己是超越侪辈的异类,但至少在晚年对“单文化”倾向已有清醒的警觉,对任何实用主义的“洋为中用”更是持反对的态度。他结合自己的学术经历,对90年代初期再次高涨的出国留学潮来了个醍醐灌顶:

(我)这五六年来读的全是关于欧洲近代现代的书,英文与德文的书,不懂法文,这是一个障碍。中国有志于人文学科的人,一定要擅三四种语言,单语言单文化的人在信息交通这样频密的世界,搞自然科学还可以,搞人文学科真是毫无前途,“出国、留学”更不过是“镀金”而已!

从80年代最后那年起,陈志让没再回过中国。但正如他所说过,“对祖国的感情自有不同”,在致函老友时不仅乡愁未淡,反而忧心更切。他在信里明确反对“洋”只能为了“中”才有意义,让人想起他在《军绅政权》里对近代以来“中体西用”论所持的异议。上引他那些深刻的议论与犀利的批评,所指涉的当然不仅限于中国留学群体;似乎也在表达更深的关切:开放的中国在融入世界的转型中如何避免一再蹈袭“中体西用”镀金式的迷径?

作者:虞云国(作者为上海师范大学人文学院教授)

编辑:任思蕴

来源:刊《文汇报·文汇学人》第 408 期(2019.10.11)

*文汇独家稿件,转载请注明出处。

文汇网 ● 版权所有 All Rights Reserved ICP许可 沪 B2-20150001 号 Copyright(c)2004 沪公网安备 31010602000205号