我与顾廷龙老先生原本互不相识,仅有的交集是我与他的儿子顾诵芬都在南洋中学读过书,并且两人年纪相仿。一个在外文书店工作的晚辈能够有幸结识赫赫有名的上海图书馆馆长,源于“文革”时期的一段特殊经历。

上世纪70年代,由市文化局与市出版局牵头,对“破四旧”过程中查抄的文物、书籍以及其他文献资料进行筛选整理,加入文物图书清理小组的人员来自不同的基层单位。那段时间,被打成“牛鬼蛇神”的老顾正在下放劳动,境遇悲惨,却始终心平气和地跟着大家一起工作。

我清楚地记得,玉佛寺与长乐路上的科技情报所都设置了集中清理点,而位于浦西路上的天主教堂规模最大,据说堆了420万册图书,于是“420”成了我们约定俗成的叫法。

老顾最初被安排在玉佛寺,由于“420”的书越积越多,又把他调了过来。即便是在人生的低潮时期,老顾也没有忘记一个图书馆人的使命,他对于保存中国历史文化作出的贡献、立下的功劳,我这个外行全都看在眼里,一直充满了敬意。

所谓众人皆醉我独醒,若不是老顾的力排众议,如今作为上图馆藏财富的家谱也许难以存世。在“文清小组”,查抄来的文物、图书如何取舍,需要依据严格标准,一开始,家谱、族谱不在保护之列。当大家准备处理这批“无用之物”时,眼光独到的老顾提出了不同看法。

“家谱记录了一个家族的变迁,是历史研究的参考资料,不可以随便扔掉。”老顾心急如焚,赶忙跟领导汇报。经过上级讨论,他的建议最终以公文形式呈现,随后下发至市级与各区县的清理小组予以落实。

上海是十里洋场,自开埠以来,官僚与商人云集,比如李鸿章、盛宣怀、曾国藩的后人均生活于此。除了家谱,老顾对于日常生活往来的信札同样很感兴趣,因为这讲述了一个时代的人与事。另一件入他法眼的“宝贝”是民国之后的线装书,哪怕一套书里少了几本,也要碰碰运气,东拼西凑以求齐全。

老顾凭借专业知识“抢救”历史文献,我帮不上什么忙,见他年纪大,扎书不方便,我就自告奋勇地把活揽了过来。从老顾进驻“420”到获得“解放”,我们相处的时间不算长,但是交情非常好。有一天,他接到了上图的通知,然后跟我讲,“老周啊,明天我不来了,要回馆里上班了。”

下放劳动的那些日子,老顾被迫住在西康路的一个亭子间,过得清苦,但不寂寞,华东师大、同济大学的几个老师经常过来拜访他。老顾每月领到的生活费不多,实际上,他的收入应当享受文艺二级的待遇,有200多块。回到工作岗位后,单位给老顾补发了工资,差不多是五六千块,他分文不留,全部捐给了国家。单是通过这一件事,你就知道老顾的为人了。

“文革”后,顾夫人潘承圭已经去世,儿子诵芬远在千里之外的沈阳,孤独的老顾让我搬来一起住,顺便照料他的生活。文化局给他重新分配了一套房子,地址是淮海路1751号,邻居们都是沪上文化艺术界的名角——精于历史地理的复旦大学教授谭其骧就在隔壁,在他家楼上是书画家王个簃。

住的条件大大地改善了,但老顾的房间依然拥挤不堪,书架上、箱子里全都塞满了书。在他的指导下,我学着整理书籍,帮着做卡片。因为出门上班比老顾早,每天的早饭由我准备,但其实很简单——几片吐司面包抹些黄油,粥配酱瓜、肉松或是腐乳。晚饭是让保姆烧的,老顾通常是一碗粥,再加半碗饭。

吃的简单,穿的、用的也完全不讲究。在老顾的家里,睡的床、看书编书用的写字台都是去旧货市场淘来的。两次出国,公家给他在友谊商店做过两套西装,还有帽子和皮鞋,可一回来就换上了最普通的衣服。生活俭朴的上图馆长从来不摆架子,在单位对待同事都很客气,无论辈分高低,喜欢别人喊他“老顾”。

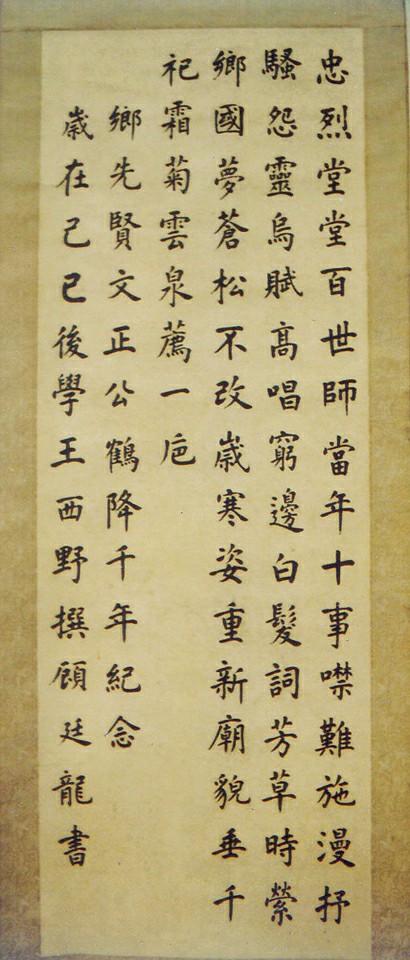

后来,老顾的过房女儿给他找了个长期的保姆,因为饮食起居有专人负责,我就回家了。这个叫小杨的安徽小保姆真的很幸运,老顾出钱供她读书,据说还考上了大学。“老好人”一直都是如此,“文革”时,外面买不到字帖,他不厌其烦地写了一本又一本,然后不计报酬地送给有需要的同事或者朋友。由于他的书法出名,求字的访客络绎不绝,在我印象中,“知足常乐”四个字出现的频率似乎最高。

到了晚年,老顾曾去北京跟诵芬一起住,但他总是觉得不自在。一来,父子二人的研究领域截然不同,父亲擅长图书版本学、目录学,儿子从事的是飞机设计与制造;二来,老顾的一帮老朋友基本都在上海,回到这里才有归属感。我还听说,他在北京吃的也不习惯,老是惦记着苏州“陆稿荐”的酱鸭。

1997年,我又见到老顾一次,那是我们的最后一面。分别后,诵芬曾来信让我去陪陪老顾,可惜未能成行,没多久就传来了他去世的噩耗。老顾不在了,但诵芬每年春节都会打电话给我拜年,往往这个时候,我就特别怀念他的父亲。

作者:周贤基(在“文清小组”时结识顾廷龙,后成为几十年的朋友)口述,黄春宇撰写

编辑:于颖

责任编辑:任思蕴

*文汇独家稿件,转载请注明出处。