▲世界各地麦当劳的“巨无霸”味道一样之时,正是大众文化流行之日。吃过这两地麦当劳的人都会感到没有区别,事实上也不可能有区别。

很多大众文化现象并不是自然而然地随着大工业化的进程而发生并发展的,相反,有不少大众文化往往发端于个体,尤其是个体的反抗行为。比如,牛仔裤,特别是被故意磨旧、打洞、截短后的牛仔裤。怪异着装、长发披肩在1960年代中后期的美国是部分青年对社会和政府不满的表示,这种充满个体怨怒情绪的象征很快被转化成了商品,你尽可以通过花钱购得这种象征物以表达你的怨恨。

作 为“文化研究”的一个重要内容,大众文化研究在过去的数十年间里已经得到人文研究学术界的很多关注,成为“文化研究”理论表现其魅力和力量的重要阵地。大众文化研究反过来可以深入体悟“文化研究”的含义,进而了解文化如何在大众也即日常生活中发挥作用。大众文化批评的路径其实是分析了由大众而社会再回到“大众”的过程,在这个过程中,大众文化的效应得到了充分发挥,而这种发挥也是让商品变成符号的过程。这是大众文化批评的认识意义所在。

自20世纪七八十年代以来,“文化研究”俨然已经成为西方人文学术研究发展最为迅猛的“产业”。其影响力自然也超越了边界,从西方蔓延到了世界其他地方,成为了一种“真切的全球运动”。超越边界不仅是指地域上的概念,也指学术领域的跨界,从文学研究到政治研究,从历史学科到社会学科,从电影研究到人类学项目,“文化研究”到处都留下了其悠长的影子。除此之外,“文化研究”的一个直接结果是大众文化研究的兴起。大众的概念,大众与文化的关系以及大众文化的影响力,这些都成为了文化研究的重要关注对象,并由此反观“文化”的含义,从而体悟“文化研究”的用意。从这个意义而言,大众文化研究与批评实是起到了“文化”研究的排头兵的作用。

本文从“文化研究”的大背景出发,剖析“大众”的概念与含义,进而勾勒大众文化批评的路径,进而更好地认识大众文化的生产过程和意义所在。

大众文化无处不在。或许可以用一个极端比喻说明无处不在的大众文化:就像空气一样,我们时刻呼吸着大众文化,只是这是一个不充分的比喻,因为我们也被大众文化所呼吸。

可以用两个英文字来表明大众文化与我们的紧密关系。一个是ubiquitous,意为 “无所不在”,另一个是“bombard”,意为“轰炸”。前一词是形容词,表示状态,后一个是动词,指示程度。大众文化与我们的关系便是一种“无处不在的轰炸”。

当你走进任何一家百货商店,当琳琅满目的商品像潮水一样涌入你的眼帘时;当你在高速公路上行驶,路边的广告牌一个又一个与你“擦肩而过”时,当你打开电视找到你喜欢的节目正看得兴致勃勃,而又因为广告插播不得不暂歇一会时;当你与你的伙伴们进入体育馆改造而成的音乐广场,手拿荧光棒为你崇拜的歌星不停地挥动高声尖叫时;当你每晚或每个周末一头扎进韩剧、美剧、日剧、中国当下的奇幻剧和现实剧或不管什么剧而身心皆忘时;当好莱坞或张艺谋、冯小刚、李安、陈可辛们的大片小片遍布全城时;当人们在必胜客前饶有兴趣地排起长队时,当阿迪达斯的 “没有不可能”(impossible is nothing)已经不被看成广告语时……当人们对所有这一切像吃饭睡觉一样习以为常时,我们的生活也早已经被大众文化包围了,确切地说,应该是被包围得水泄不通。

不过,曾几何时,大众文化这个词并不为我们所熟悉。我们知晓的是另外一个相关词:“文化”。我们进学校,我们读课本,我们听老师讲课,我们受教育;我们受的教育的主要成分是“文化”,我们学文化,成为文化人,这里的“文化”似乎与大众的关系似有似无。

▲马修·阿诺德及其《文化与无政府状态》

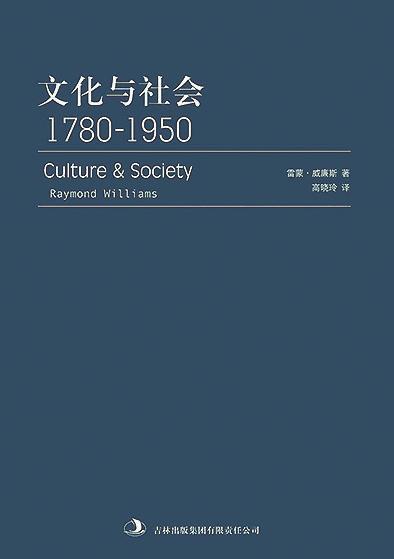

▲雷蒙德·威廉斯及其《文化与社会》

这个一直到现在为止依旧存在的“文化”现象实际上是有深厚的渊源的。19世纪英国文化批评大家马修·阿诺德(Mathew Arnold)在他的名著《文化与无政府状态》(Culture and Anarchy)里把文化大致定义为:世界上最优秀的思想和知识/言论(the best that has been thought and known/said in the world)。阿诺德是有感于其时英国社会的道德式微,企图用“文化”来整治各种混杂思想,提供一种高屋建瓴的向心力。文化在他眼中是一种“美好与 光 明(sweetness and light)”(关于阿诺德的论述见《文化与无政府状态:政治与社会批评》,韩敏中译,三联书店,2008)。这么一种高度浓缩的“文化”一直以来确是成为了我们所受教育的基础,我们可以称之为“高雅文化”,并不一定指“又高,又雅”,而是说文化的有限度,即历史上承续和积淀下来的好的、优秀的精神基因,换言之,也就是经典。这种对文化的定义自有其存在的理由,千百年来人类精神生活的延续正是因为有了这种“文化”的支撑。但是,另一方面,问题也出现了。其一,这种“文化”与当下似有脱节,其二,与日常生活也有隔阂(不管是表面的还是深层的)。文化究竟还是与生活息息相关的。阿诺德的同胞,20世纪的英国文化批评大家雷蒙德·威廉斯在这个方面的论述给了我们诸多启发,在他写于上世纪五十年代的《文化与社会》(Culture and Society)一书中,他指出“文化”一词的定义是在发展中的,其中一个意思是:“文化是一种物质、知识与精神构成的整个生活方式。”“‘文化’原来意指心灵状态或习惯,或者是指知识与道德活动的群体,现在变成也指整个生活方式。”从“心灵状态”和“知识和道德活动”到“生活方式”,文化概念的内涵和外延被大大扩大了,精神的知识活动,也即我们通常在学校里所受的教育,与物质的生活方式构成了“文化”的基础,而后者则应是涵盖日常生活与当下社会的方方面面。于是,大众的内容自然成了“文化”不可或缺的一部分。大众文化自然也是“文化”,而且更是社会、尤其是现当代社会中一个最为活跃的文化领域。

▲阿尔都塞

上述从阿诺德到威廉斯关于文化的不同定义,其实也粗略勾勒了作为当代人文学科领域一种极具生命力的学术研究趋向的“文化研究”的路径。兴起于威廉斯首倡的“文化唯物主义”,兴旺于五六十年代英国伯明翰大学当代文化研究中心(Center for Contemporary Cultural Studies:1964年在英国伯明翰大学成立的“当代文化研究中心”,采用马克思主义、后结构主义和女性主义等方法研究文化、媒体等,开创了研究大众文化的新途径。对文化研究作为一门学科的发展有着重要影响)开拓性的工作,同时又借助法国结构主义马克思主义学者阿尔都塞(Louis Althusser)的意识形态国家机器理论以及被西方学者重新发现的上世纪二三十年代意大利共产党领袖葛兰西(Antonio Gramsci)对“市民社会(civil society)”的分析,“文化研究”在文学、文化、历史、哲学等人文学科领域披荆斩棘,把对广义的文化的研究引向了史无前例的深度。其中,大众文化研究更是被树立为文化研究的风向标,成为了一个新兴的文化研究领域。而由索绪尔语言学启发的结构主义符号学则把能指与所指的逻辑关联应用到了文化研究之中,尤其是在大众文化研究领域内,更是提供了一种解剖文化符号与价值意义的利器。这当然也与后现代社会氛围在全球的渐趋渐浓不无关联。在后现代主义这个原本属于专门学术语汇而如今早已成为众人口头禅的当下,所谓的高雅的和通俗的、大众的区分越来越失去了原有的分界意义;大众文化或许并不需要与高雅文化一争高下,因为在日常生活越来越与“文化”搭界(或日“文化化”)的今天,我们的生活方式本身就是一种文化。真所谓文化无处不在。

那么,问题是:何谓“大众”?同样,我们也可以用两个英文词来表示其含义:第一个是“mass(常用作复数masses)”,即“群体,群众”,第二个是“popular”,意为“通俗的,受欢迎的”。前一个是名词,后一个是形容词,两者的结合便是“受到大众欢迎的”。这可以说是“大众”一词的意义指向,需要注意的是,英文词“mass”可以成为动词“massify”,意为“使……一体化”,也就是说“大众”的一个衍生含义则是“一体化的群体”,“mass”又常常可以和另外一个英文词“production”放在一起使用,即“massproduction”,也即“大批量生产”,换言之,大工业生产。也就是说“一体化的群体”是成为“大众”的条件,也应是大工业生产的时代特征。这绝不仅仅是简单的一两个英文词的意义推演而已。事实如此。文化研究学者斯托里(John Storey)在分析了大众文化的多层含义(比如,通俗的、人民的、非高雅的等等)之后,强调指出不管其有多少层面的含义,有一点是确定的:这是一种唯有在工业化和城市化兴起后才出现的文化。通俗文化自古就有,但在此之前不会是“大众的”。打个简单的比方,美国纽约的麦当劳出售的“巨无霸”和中国上海的麦当劳出售的“巨无霸”味道一样之时,正是大众文化流行之日。吃过这两地麦当劳的人都会感到没有什么区别,事实上也不可能有区别存在。工业化的标准生产早已把原本在手工作坊里的经验感觉消弭得无影无踪。基于以上论述,下面提及大众文化时包括通俗文化的含义,在使用“通俗”一词时也指大众的意思。

大众文化把大众驱向一体化。这样讲也许有点绝对,或者可以这么说,大众文化“是在特定的时间里一个特定的群体所共有的一种行为和知识”。这或许可以看作是解释什么是大众文化的一个定义之一。为群体“所共有的”即是指“受欢迎的”,而“特定的时间”则是表明大众文化的短暂和变化特征,也就是指大众文化的流行特征。流行通常是说一段时间的流行。尽管如此,大众文化的一体化功能是与生俱来不可改变的,除非产生条件——大工业化生产——被改变了。在全球化几近成为现实的今天,这种可能性像是喜马拉雅山顶上的空气,越来越稀薄了。历史学家莱文(Lawrence Levine)对大众文化给出了另外一个定义:“工业社会的民俗(folkfore)”。所谓“民 俗”说的是贴近民间的、来自民间的、与民间相关的。如果我们把“民间”看成是日常生活的一部分,那么“民俗”当然也是与日常生活密切相关。而所谓“工业社会”指的便是大工业生产的条件,很显然,这个定义就是把大众文化产生的背景设置在工业社会之中,而一体化过程则应是工业社会的主要特征。

尽管是来自“民间”,但工业社会的一体化过程把民间的东西变成了统一的产品。这是一个简单定义的要素,也是研究大众文化时可以发现的一个吊诡的现象,即很多大众文化现象并不是自然而然地随着大工业化的进程而发生并发展的,相反,有不少大众文化往往发端于个体,尤其是个体的反抗行为,比如,牛仔裤,特别是被故意磨旧、打洞、截短后的牛仔裤。这些在很多青年中流行的服饰,原本属于青年反文化运动的反抗行为,怪异着装、长发披肩在六十年代中后期的美国是部分青年对社会和政府不满的表示,但是值得注意的是,这种充满个体怨怒情绪的象征很快被转化成了商品,你尽可以通过花钱购得这种象征物以表达你的怨恨。你没有注意到的是,在你穿上了这种现成的象征反抗的服饰时,你已经被商品的制造者们一体化了,或者更确切地说,你、我,还有其他数不胜数的同一服饰的穿戴者们自己把自己一体化了。用美国大众文化研究者菲克斯(John Fiske)的话来说,则是“要抵制的对象在抵制过程中却成为了流行的东西(where what is to be resisted is necessarily present in the resistance to it)。破洞牛仔裤要抵制的是正统牛仔裤所代表的一体化体系,但实际上,一旦前者被工业化生产后,更重要的是,由你和我构成的大众去购买这些工业化产品后,被抵制的对象则成为了流行的东西。原本具有的象征意义也在商品的流行过程中一点一点被磨蚀掉,取而代之的是一种新的款式的产生(关于对牛仔裤的讨论详见约翰·费斯克:《理解大众文化》,王晓玉,宋伟杰译,中央编译出版社,2006,1-13页)。它为时尚增添了一个新家族,而原本用以表述个体情感的物件(带洞牛仔裤)跨入了商品的行列,其青年反文化的意义指向随着商品的大量使用逐渐消失,最终成为了一个空洞的符号,填入这个符号中的是流行的因素——新奇、新异、新颖,与原来的抗争含义丝毫不相干。

或许可以这样说,流行其实真正发端于“不流行”,也即有着鲜明的个体的、个性的、不趋同的姿态和特征,但是一旦这种“不流行”的姿态被纳入到一体化过程中,从“不流行”到流行也就开始了。这样一个过程很多时候——套用一句老话——是不以你的意志为转移的。也正是在这个过程的形成中,大众及大众文化呱呱坠地了。

这个过程可以用一个英文字来加以描述:incorporate/incorporation,意为“融和”,有人翻译为“收编”,这确是可以很好地表达出大众文化的吊诡之处。批评家们则喜欢套用葛兰西的理论来做一番解释。葛兰西在《狱中笔记》中花了相当的篇幅来讨论“市民社会”问题,“市民社会”也即涉及个人生活的社会领域,相对于“市民社会”的则是“政治社会”,也就是常说的“国家”。国家通过政治控制如军队、警察、法律等,对整个社会发生影响,而相对来说,文化发生影响的一个重要地域则是在“市民社会”,这种影响能够产生效应的一个原因是“市民社会”中的个人对发生影响的文化的认同(consent)。“认同”当然不是随时随地自发地产生的,而是经过了“政治社会”与“市民社会”间的反复“协商”(negotiation),最终才获得了“认同”。促使这种“认同”能够产生的原因是“国家”拥有足够的政治和文化资源,用葛兰西的话说,也就是“霸权”(hegemony),同时“国家”也体认到了个体的需求,于是通过文化和文化人的作用,在个体的认同下,“霸权”得以至少是部分地加以实施。葛兰西本意是要说明资本主义制度中社会控制能够发挥效应的机制是什么。用这个理论,可以比较清楚地看到大众文化之吊诡或悖论产生的原因。原本来自个体的文化行为经过与“国家”的“协商”,得到了双方的认同,被纳入“国家”的体系中,并最终得以流行。在大众文化流行的实际过程中,所谓“国家”,一方面主要体现于工业化的生产体系,也即马克思所说的经济基础,另一方面则是表现为与这个“国家”相关的思想与文化观念,如与资本主义体系中的自由主义相关的个人主义观念。大众文化得以流行,一个很大原因是与这些已经上升为国家意识(并不一定就是来自国家机构或是由政府运作而产生)的观念合拍,进而同道而行,成为这些观念的最有效的实践与传播者之一,或提供了有效的想象体验的平台。

▲葛兰西

如果说葛兰西揭示了文化之于“市民社会”的重要作用,那么显然受惠于葛兰西理论的阿尔都塞则进一步把这种作用发挥的途径演绎得淋漓尽致。类似于葛兰西的“市民社会”和“政治社会”,阿尔都塞提出了国家机器和国家意识形态机 器 (Ideological State Apparatuses)的概念。前者指社会的政治控制机器,即军队、法律、警察等,后者则指通过意识形态的途径发挥作用的控制机制。不同于一般见解的是,阿尔都塞把意识形态细分化和扩大化了,意识形态发挥的途径可以见于学校、家庭、教堂、文化活动、体育活动、出版、工会、党派等等。换言之,意识形态无处不在,无所不在,意识形态渗透无时无刻不在发生。这种理论显然很有可能背上意识形态绝对化的嫌疑。不过,我们还是可以透过绝对化的阿氏意识形态理论看到一点启示,那就是意识形态与日常生活的不可分割的关系。如果我们把意识形态换成“文化”(事实上,阿尔都塞的“意识形态”也正是文化研究者眼中的“文化”),那么可以说文化无处不在,无所不在,而能够担当如此重任的“文化”舍去大众文化又能是什么?

上述多少有点玄而又玄的对大众文化的理论言说只是想说明两点:一,大众文化与个体的关系,二,大众文化与社会的关系。从个体到社会,大众文化由此产生,与此同时,需要注意的是,个体并没有在走向社会的过程中(一体化过程)完全丧失个体的自我身份,至少表面上如此(尽管与原来的身份已不相一致);换言之,大众的另一面是依旧可以沾沾自喜的个体,大众是由这些自我意识颇为强烈的个体组成的,只是处在大众中的个体意识无论如何强烈恐怕也只是大众意识的同谋者而已。于是乎,我们又回到了大众文化的吊诡。

从个体到社会再回到“个体”,这中间经历了大工业生产条件下的一体化过程,期间个体发生了奇妙的改变。这种改变的发生也正是大众文化效应的产生,也就是说,在很大程度上,我们与大众文化互为认同,互相承认,互为一致,大众文化也因此指导我们、确定我们是谁,我们要做什么(who we are and what we are going to do),这也就是很多西方人常说的个人身份(self-identity)问题。同样,我们也可以举个大家熟悉的例子: “没有什么不可能”在没有成为阿迪达斯的口号之前,也许是一句非常平常的话,也许都有可能从你我他的口中说出,但是一旦这句话与那些闪耀的体育明星们联系在一起,当梅西、贝克汉姆、霍华德们成为了这句话的象征和实践者时,包括你我他在内的大众似乎也在有意无意间发现了这句话的真谛,继而下意识地认同了他们以及他们背后的那句话,更重要的是,与此同时,这种认同似乎还能让我们成为另一个贝克汉姆、梅西、霍华德,或至少是他们的精神(“没有什么不可能”)的潜在的实践者。正是在这个认同过程发生时,我们变成了一个新的“个体”,一个被赋予了身份的个体,因为没有我们的认同,“赋予”是不可能发生的。这种互相认同的过程便是大众文化能够产生影响的主要原因。个体—社会—个体,这实在是一个双向的过程。

从大众文化作为商品的符号的角度而言,这也是一个符号产生并延伸其意义的过程。大众文化既是文化也是商品,所谓 “工业社会的民俗”既包含了文化的含义也表明了商品的本性。商品的使用价值和交换价值是马克思主义认识商品社会的关键词。在商品高度发达的现代和后现代社会里,一些学者们在此基础上进一步发现了商品的符号价值,进而引发了对商品的文化品性的讨论。法国社会学家鲍德里亚(Jean Baudrillard)从使用者的需求的角度理解商品的使用价值,就商品本身而言,还存在着一种物的体系,即在商品使用的基础上加上标签,以表明商品的层次和区别;使用者的需求在物质丰富的现代社会里其实是按照商品生产者给予的标签产生的。鲍德里亚认为, “这不是一种互动,而是需求体系受制于产品体系的一种强迫的融和”。他继而指出,在这个过程中产生了一种 “语言”,一种消费语言,使得消费过程得以发生;在这个过程中,与其说是商品的使用性(使用价值)发挥了作用,还不如说是商品的符号性(符号价值)驱动了商品使用者与商品间的互动,后者裹挟了前者进入消费行为中。所谓商品的符号价值就是指被增添至商品上的 “标签”,自然,那些标签不是简单地指涉商品的有用性,而是指商品能够给予使用者的价值导向。比如牛仔裤给予使用者的“自由、平等”的概念,啤酒让使用者产生拥有 “男性气概”的联想以及抚养沙皮犬与表示社会地位与身份的关系,等等。符号在这种消费过程中实乃 (大众)文化的体现,用鲍德里亚的话而言,则是意识形态,也是物的体系的构成者。

▲索绪尔

从学理上看,符号价值的理论来自索绪尔语言学中的“能指(signifier)”与“所指(signified)”的观念。能指与所指构成“符号”,形成语言体系,而作为符号的语言并不实指传统意义上的事物(thing)。语言学研究的是构成体系的语言 (langue),而不是言语(parole),前者是有序的规律,后者是无序的表现。自然,两者是有内在联系的。这是索绪尔语言学的要素,对后来的结构主义产生重要影响。鲍德里亚认为商品是一种“言语”,工业体系让商品具有某种序列,这在他而言则是一种“语言”。这种语言以符号的形式体现在了商品的消费过程中。另外一个法国文论家罗兰·巴特(Roland Barthes)则用大写的Signifier与Signified来讨论由物构成的社会中,符号在人与人、人与物之间的理解中构成的一个文化体系,他称之为 “神话”体系。在罗兰·巴特的分析中,一块普通的肥皂在使用过程中产生的泡沫能够让使用者获得某种美感,乃至想入非非,泡沫的形态掩盖了肥皂本身具有的对皮肤产生的刺激作用;肥皂的美感符号替代了其清扫皮肤的作用。同理,一个法国黑人士兵对着法国国旗敬礼,这个图片在罗兰·巴特的眼里则转换成了对作为一个帝国的法国的效忠,而黑人士兵本身所代表的被殖民者的身份则不见踪影。这种浮在但同时也深深浸润在物品与行为之中的符号联想其实也是文化发挥的作用。

无论在商品消费中,还是在人与人的交往中,这种由符号传递出的价值观念在大众文化中更是无处不在,是大众文化得以发挥作用的主要内因。更值得注意的是,在个体—社会—个体这个大众文化发生的路径中,符号直接作用于个体,因而价值观念的传递更加有效,大众在这种有效性中经历了塑形的过程。另一方面,在大众文化高度发展的今天,一个又一个人工个体被制造出来,比如被精心包装的流量明星们,比如绚烂无比的商品们,比如巧舌如簧但又恰如其分的广告们,他们真正构建了大众文化的主体——而真正的大众大多数时间只是以受体的方式存在,他们也同时构建了社会的很多价值观念,诸如美丽、勇敢、奋斗、追求、梦想等等。没有了他们,大众很可能会失去了生活的方向。这便是大众文化的不可或缺的社会影响。

从大众到大众文化,从产品到商品的一体化生产,从商品的使用价值到商品的符号价值及其传播,从个体到社会再回到个体,大众文化的发生过程和影响路径是大众文化批评的主要内容,也是认识大众文化生产机制的首要条件。

本文的撰写得到华东师范大学美国研究中心“软实力与美国大众文化研究”项目的支持,特此感谢。

作者:金衡山(作者为华东师范大学美国研究中心教授)

编辑:陈晨

责任编辑:任思蕴

*文汇独家稿件,转载请注明出处。