▲晚清民国时上海徐文定公祠仪门

徐光启是古典时期上海最重要的名人士大夫,对其故居/祠堂地的考订,无疑是今天上海学者与文物保护工作者们的重要工作。经本文考察,徐光启故居暨文定公祠堂的准确所在地,当为旧太卿坊大街/乔家栅路口西北角、即今光启南路乔家栅弄口,新发现的石柱亦在此弄口,与晚清时上海地图所标基本一致。

楔子:徐氏存哪些遗产?

徐光启(1562—1633),字子先,号玄扈,天主教圣名保禄(Paul),死后谥号文定,万历三十二年(1604)进士,选翰林院庶吉士,官至崇祯朝礼部尚书兼文渊阁大学士、内阁次辅,吾国史上著名的政治家、军事家、科学家,上海历史上最重要的地方乡贤之一,同时也是近世中西交流史上最有影响的人物之一。

作为一位地地道道的上海人,徐光启一生在上海留下不少与之相关的场所,这其中无疑以徐家汇最为出名,徐汇区南丹路上的光启公园,即是徐光启的墓园。而徐氏出生地及其祖宅所在地,则在上海县城南、今传为“九间楼”的附近;而在南城外、陆家浜北岸,徐氏还有一座别业“双园别墅”,是他晚年颐享天年的地方,大约在今陆家浜路北桑园街一带。这两处住宅,都曾短暂安顿过明末来华传教士郭居静(Lazzaro Cattaneo,1560—1640)等人。徐光启与其子徐骥,还曾经营过一片著名的庭院“桃园”作为别业之选,笔者已有另文考证其在苏州河北岸近黄浦江处,此不赘述。研究界曾囿于文献整理出版的限制,对徐光启与上海关系的研究仍留有不少尚待深入的地方;今有上海方志办、通志馆所编《上海府县旧志丛书》大宗地方文献出版,使得重新探讨这一地方研究话题又有了可能。徐光启在上海留下的居舍、陵墓总共五处,并有相关的早期来沪天主教活动场所两处,它们分别是:

1、徐光启故居、祠堂。位于今传“九间楼”附近,含徐氏宗祠及徐光启为郭居静所建教堂;黄浦区

2、徐光启陵园及土山湾;徐汇区

3、徐光启双园别墅;黄浦区

4、徐光启、徐骥桃园别墅;虹口区

5、徐光启所建“阁老坊”;黄浦区

附5、潘国光与徐氏后裔所建敬一堂;黄浦区

附6、潘国光墓,即其亲自营建的西士墓;黄浦区

其中,徐氏陵园今天保护与研究已非常到位,敬一堂尚存;而双园别墅、桃园别墅、阁老坊与潘国光所建圣墓几无剩迹,然皆可确认。这其中,最重要的是徐氏故居与祠堂。近代以来已有定论,徐光启旧居(祖宅)即为今乔家路228号到244的 “九间楼”,这个结论仍值得商榷,尚需厘清辨伪。本文拟据传世方志及地图等材料,以考定徐氏故宅及相关场所,表彰沪滨名贤之德。

“太卿坊”与徐氏祖宅

▲晚清民国徐文定公祠

上博藏《徐氏宗谱》、上海县地方旧志书一致记载,徐光启出生于上海县城内的“太卿坊”,此地即为徐家的祖宅;梁家勉、李天纲等所编《徐光启年谱》亦从此说,以为定论。据文献所载,彼处居所,徐光启祖辈即已居住,尽管徐父出生在法华镇,但一家最重要的居所即为此太卿坊徐宅。不论是徐光启高中、担京官,以及丁忧回家居住,徐宅主要位置一直没有改变过。徐光启过世后的晚明崇祯年间,此宅成为纪念徐光启的祠堂——“徐文定公祠”;到了晚清时,老祠堂改为徐氏宗祠,又在老堂之西新修了新的文定公祠。由明入清后的徐氏一族,保持人丁兴旺,族人多聚居于此一区域附近,直至近代依然活跃。徐氏明代宅院除去自然老化损毁外,亦遭遇近代多次战火破坏,其中1937年淞沪抗战时期遭炮火殃及破坏尤甚。但历史上的那座徐氏故宅,其具体位置与保留下来的建筑情况,未必如今天传世材料所说明的那样。

晚清民国以来,流传着一个说法,指上海县城城南乔家路南侧一排沿街房屋为徐氏故宅遗址,与居住在城外桑园街、徐家汇的徐氏后人一起,构成了今天徐氏宗族在上海的最重要分布。上世纪50年代,文物管理部门确认,今乔家路228号到244的“九间楼”,为徐氏祖宅遗址;宅中徐氏后人捐出多件文物,受到嘉奖。1983年这里正式立牌为徐氏故居。(可参《徐光启后裔徐承熙:父亲把家谱和光启墓捐给了国家》一文)由此,徐光启曾安顿传教士郭居静、并为其建造沪上第一座教堂的地方,也就理所当然地定位在这里。同时,在此处以北的光启南路(旧称阜民路)里弄中,曾有徐氏祠堂,上世纪60年代曾为文保单位,最晚于“文革”时期被毁,今存有近代照片,匾上有“明相国徐文定公祠”。

这些看似定谳的结论,却经不起传世文献的验证。这其中首先遇到的一个大问题,就是“九间楼”传说的可靠性。所有早期关于徐光启的传世文献及清代上海地方志中,都找不到关于“九间楼”的记载,甚至这一表述完全不符合传统建筑语言的习惯;古建筑中常用的“九间”一词,显然是指面阔九间,历代古建面阔九间多用于衙署或寺观,用于民居似非多见。同时,这片建筑的位置与周围形胜,似乎与历代所述也不甚符合,今存“九间楼”建筑群与徐光启祖宅间的关系大有其疑问之处,兹列几则比较显著的问题,亦为今天重新定位徐氏祖宅的关键,分列于下:

1、明清以来 “太卿坊”及“太卿坊街”具体指的哪个位置;

2、徐光启祖宅的空间与限制,尤其其西侧空间;

3、晚明时代所立徐氏祠堂徐文定公祠与祖宅的关系。

现分别加以讨论。

1、“太卿坊”与“太卿坊街”

通过上海历代县志的记载,“太卿坊”这一地方与徐光启的关系为世人所熟知。明嘉靖时所修《上海县志》(1524)中已经提及“曰符台,曰太卿,为沈瑜立”;上海县城内的“符台坊”与“太卿坊”,均为沈瑜所立。上海名贤沈瑜的传记,在上海最早的弘治《上海县志》(1504)中就出现了,从历代县志文字中我们得知,他是景泰年间举人,宪宗年间预修英宗实录时授中书舍人,后升尚宝丞卿、太常寺少卿,所以县志中所言沈瑜所立坊名,其实就是其官名,“符台”即为尚宝司别称,后代县志中皆谓沈瑜立“尚宝”、“太卿”二坊。

不过,需要明确指出的是,沈瑜在设立这两个坊的时候,上海县城的城墙还没有建,那么当时里坊设置的边界,无疑需要依靠天然的水道与现有的建筑与道路来划分。而到了万历《上海县志》时(1588),其 中之一的尚宝坊已废,太卿坊尚存;其中最可能的原因,就是彼时城墙已设,城内道路及建筑物需要按照新的城墙形态来布局;以沈瑜建二坊、而太卿坊已在城南来推测,“尚宝坊”应该也在城南,且与城墙位置相重叠,修城后此坊遂废。太卿坊似乎坚持到乾隆志(1783)中还成建制,直到嘉庆志(1814)中,才明确提到此坊已废。关于“太卿坊”与徐光启宅关系的记载,也始于嘉庆志;之前康乾多志中,都未有明确描述。

嘉庆《上海县志》中有两条重要的信息:徐光启宅在太卿坊;徐光启祠亦在太卿坊。同时,徐光启宅有建筑“后乐堂”、“尊训楼”;嘉庆志言存,同治志言毁。徐光启祠则有崇祯年间赐额的“王佐儒宗”。细究嘉庆志及后代所修志书语句,有一点颇值得注意;既然嘉庆志首言太卿坊已废,那么为什么又是嘉庆志首先著录徐氏宅、祠,又著录徐氏宅、祠是在“太卿坊”?

考嘉庆县志及最为相近的同治志中提到“太卿坊”时的表述,除了上述与徐光启相关之外,都集中在地名的指示,如下:

1、乔家栅。在小蓬莱东南,东通太卿坊。(嘉庆志)

2、乔家栅,太卿坊西,至永安桥。(同治志)

3、麦家衖,太卿坊西。(同治志)

4、徐光启宅,在太卿坊。(嘉庆志)

5、徐文定公祠,在太卿坊。(同治志)

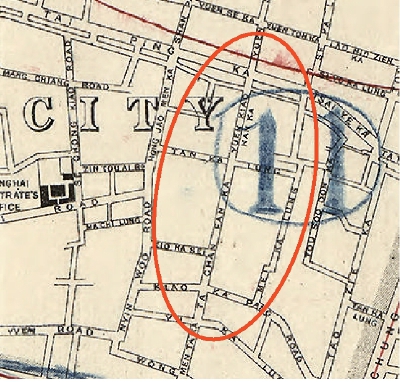

▲1884上海县城乡租界全图之老城厢

▲1913实测上海城厢租界图之老城厢(局部)

▲1918年《北华捷报》出版的《上海地图》(局部)

通检历代《上海县志》志文提及太卿坊处,其实非常有限,最主要的就集中在“太卿坊”与“太卿坊西”这两种表述。这些志书中提到的位置,在老地图中的位置如图所示(见上图):

根据老地图所示,“太卿坊”周边形胜可以一目了然;其中“乔家栅”和“麦家衖”两条小弄堂,都通地图中的“太卿坊大街”,与大街同属一个街区内,那么,“徐光启祠”应该就在这一区域内。

但是,在嘉庆、同治修志年间,著名的“太卿坊”里坊实际已经被废,而这两志中频繁提到的“太卿坊”,当与沈瑜所建的那个里坊,已无直接关系,虽然其地址可能重合。此处县志中出现的指代方位的“太卿坊”一词,甚可能就是今天旧地图中的 “太卿坊大街”。这样也就能解释上引“乔家栅”、“麦家衖”、“徐文定公祠”等位置描述具有相当的合理性: “乔”、 “麦”两条弄堂在街西;文定公祠堂也当为沿街而设,这都与清代地图标识相仿。因为徐氏族中是有在旧宅中立祠堂的习惯,徐氏桃园别墅中就设了文定公的别祠,那“徐光启宅”不出意外也应该就在祠堂附近的太卿坊街边。

知道徐祖宅与祠堂都临太卿坊街,那接下来同光时代的“太卿坊街”究竟多长、是否与今天的光启南路一致,就变成一个非常重要的问题。这条今名“光启南路”的街道,于清代怎么分段命名,仅通过方志我们无从知晓,不过幸好晚近地图给我们留下了线索。从上海县城内最重要的河流肇嘉浜上的阜民桥、即“县桥”南向一直到大南门附近,就是今光启南路故道。但清代从县桥南下至唐家弄附近一段,曾名“县桥南街”。唐家弄在此分东西两段,而此处结界旧为流水,西通薛家弄,水上有桥,名“阘水桥”,又作“塌水桥”,此路以南一段名为“阘水桥南街”。从地图上看,此街南接太卿坊街,两街分界似不易探知,但至少地图上“麦家衖”处,已是太卿坊街段。太卿坊街南抵薛家浜,有座广济桥,俗称“陈篐桶桥”,此桥下薛家浜段又称“乔家浜”,也就是今天乔家路的前身。过了此桥往南,不出一里就是大南门,这段路名又换作了“南门大街”。

上引有些地图似取乔家路浜南顾家弄,为太卿坊街与南门大街分界,这也就造成了一个大疑案:“太卿坊街”究竟南段延伸到哪里,是乔家浜上的广济桥,还是顾家弄路口,今自乔家路至顾家弄段光启南路,明清时代究竟是属“太卿坊街”,还是“南门大街”,若要彻底实锤确证恐怕得等更多的材料刊布。不过有一点,城南薛家浜作为城中最重要的“五大水系”之一,是上海县城南重要的里巷分割线,在其未被填河筑路前,无疑是这里最有资格作为太卿坊街与南门大街的天然分界。

这一悬案,正好困扰到徐光启祖宅的定位。从方志记载来看徐光启祖宅与祠堂,都位于太卿坊街沿街,大概率两处相连或即为一处。今对照地图所绘,已知徐光启祠堂就在太卿坊街的麦家弄至乔家浜区段内。今天存疑的“九间楼”建筑群,则在薛家浜河南岸,也就是“太卿坊街”南侧存疑段。若“九间楼”原有建筑紧贴今光启南路者,亦有可能为“太卿坊街”沿街建筑。如此,两处疑似徐氏祖宅,若光从旧志对照地图的结论,似乎仍不足以定谳;徐光启祖宅并非“九间楼”的定论也不易就此推翻。

2、“居第之右”

另一条线索,为徐光启曾在崇祯年间接待并安顿南京而来的意大利传教士郭静居,还在自己太卿坊“居第之右”,建了一座天主堂(清初上海知县涂贽所记)。关于那座天主堂的信息和位置,早期材料都非常简略,且多沿袭徐骥编乃父《文定公行实》《利玛窦中国札记》等材料(见李天纲增补《增补徐光启年谱》所引),且多语焉不详,只知道那座上海第一的天主堂,坐落在徐光启宅西,而且还知道那里的空间非常有限;因为到了崇祯十年,另一位意大利传教士潘国光(Frarcuis Brancati,1607—1671)主持上海教务后,“以旧建堂卑隘,瞻礼者众,不足以容”,不得不另觅场所,终在徐氏后人的帮助下,于今天的城隍庙东、梧桐街处,新建了一座教堂“敬一堂”。这座堂址屡历经兴替,但仍保存至今,建筑内部气势恢宏。环视今存敬一堂周围,亦嵌于城厢里坊之间,并非想象中一片开阔之地,然已颇让明季之潘国光满意,可以想见之前徐宅西侧老堂的空间有多么逼仄了。

今天所知徐文定公祠在乔家栅以北、太卿坊大街西侧,亦即大概率徐氏祖宅所在地,此处再往西便是“鸳鸯厅弄”与“百子弄”等街坊,至今犹存;对照古今地图来看,宅西区域已特别狭小,鉴于此地若即为徐氏大宅,确实没有太大的空间留给新教堂。

再看乔家浜河南岸“九间楼”一带,东自太卿坊/南门大街,西至中心河(今凝和路)兴隆桥东,清代地图显示“九间楼”西并没有大型里坊,面积比今存“敬一堂”一带大了不少;初来上海的潘国光似乎没有必要大老远跑到城北、托人寻找一片尚不如此的地皮建新堂。既然,据相关记载,徐宅西侧地方空间狭小,而地图中九间楼西面空间足够宽敞,这应该是“九间楼”非徐氏祖宅的最好例证,何况,九间楼西还有另一座小有名气的本土神祠:罗老太庙。

▲《上海百业地图》中的“罗老太庙”

早在明隆庆、万历朝时,松江府城(今上海市松江区)建起了第一座“罗神庙”,此后上海县陆续建了几座罗神相关的殿宇;其中这座位于城南的“罗老太庙”,志书中出现不多;大学者俞樾参与修撰的《同治上海县志》,是唯少详细介绍这座寺院的旧志。此庙位于县城中心河与薛家浜交界处“兴隆桥”东面,今“九间楼”西南,从存世地图来看,应该庙门南向面顾家弄,修建的时间不易确定,从旧志记载中猜测建造时间应该晚于府城那座,但似乎与上海县城西的罗神庙出现时间相仿,都在明末时间创建。入清后此庙历经维修,可能在太平天国前后被毁,同治初年,徐光启的后人徐文瀛倡议在旧殿原址后空地重建罗老太庙,平屋三开间两进。今观此处,即便旧殿废却,依然能在其后继续营建“三开间两进”的新殿,此处空间之大,可见一斑。且此地直至晚清标识中无里坊交错,是为一理想的营建公共空间的场所,“罗老太庙”即为最好的例证。所以此处曾立堂,优势多有甚于梧桐街者,而非智慧如潘国光者所肯舍弃的地方。

还有一点不可忽视,明季西来传教士及早年受洗的中国信徒,对本土信仰尤持否定的态度,只需略翻《利玛窦中国札记》中的语句便可知晓。然而若“九间楼”边不仅有一座典型的本土民间信仰的神祠,且徐光启、郭居静把上海第一天主堂就建在此地不远,这显然是不太可能发生的事情。反观薛家浜北徐光启祠堂一带,地理描述显然更为合适。

文定公祠附近空间,还有一条记载可以作旁证。松江府、上海县旧址皆载,太卿坊建徐文定祠在崇祯年间,并赐额“王佐儒宗”。依前文考证,此祠沿太卿坊街,民国时已不存,而“文革”前留下照片的那幢徐文定公祠,在旧祠之西,为光绪五年(1899)徐氏后人徐子嘉等新建,而旧祠改为徐氏列祖的宗祠(参民国上海县续志、松江府续志等旧志);徐家后人在旧祠之西正好容下一幢新祠,这与以旧祠为祖宅位置、在其西新建小教堂的推测,于建筑体量上来看正相当。徐氏祖宅不取“九间楼”而应以旧祠附近为宜,是为又一证据。

3、祠堂与祖宅的关系

江南地方名人祠的选址,有明显追寻前人在世前后踪迹而定的规律。几种最典型的选址中,祠在墓边的情况最为常见,如浦东陈行乡长寿里的秦公祠,祀上海城隍老爷秦裕伯,此地即葬父子三人之墓

(沈秉成《重修墓祠记》);或者是名贤生前相关的场所立祠,如龙门书院毕业生在书院内立刘山长祠祀老校长刘熙载;陈化成阵亡吴淞口,此地建陈忠愍公祠。还有一种情况就是本人旧宅或庄园,改、增建祠堂的情况,这在本地士大夫中颇为多见,其中最典型的是豫园主人潘恩,身后祠堂一在其身前所复寺院、侯家浜西的广福寺中,另一处即在旧宅边穿心街潘家祠堂。鉴于广福寺实际就在其私家花园豫园边,此两处祠堂皆就其旧宅而设。另一位沪上名流陆深身后的祠堂陆文裕公祠,就在陆氏浦东陆家嘴后乐园别墅旧址上。潘恩宅邸之前的主人、四川左布政使沈恩的祠堂方伯沈公祠,虽然没法建在潘家的宅子里,也建在此处不远的姚家弄,地方虽小,但也略尽后人对乡贤的敬意 (可参张秉壸《方伯沈公祠记》)。

如此看来,明季所建徐文定公祠,当与徐氏祖宅,也有极其密切的关联,据前引徐宅与初建徐祠都在“太卿坊街”西边,太卿坊街道其实并不长,可以推知两者间相去非常近,甚至可视为一体,徐氏后人将徐宅作为供奉先人神主的祠堂,所以两处同时出现在县志之中。前论已知城北公子徐骥的桃园别业中,也供奉有徐光启别祠,此与陆深庄园中设祠同例,则徐氏祖宅设祠可能性亦大增。

今存清末民国徐文定公祠照片一帧,推测为光绪年间于旧祠西侧增建,原址虽不存,地方文物部门曾定位过约在光启南路250弄内位置。

今此处光启南路街边发现两根坊柱,引起学者注意,并纷纷推测石柱原来的作用。

▲今光启南路上石坊柱

上海本地学者曾推测此二柱当为原“太卿坊”的坊柱,可备一说。但因二柱发现位置,即为徐光启祠东侧、乔家栅街边;而“太卿坊”清代亦废,或者可能此柱为“徐文定公祠”前牌坊,也未可知。俟更多材料的发现。

附论民间流传的 “九间楼”说法的形成。从府县旧志中看,明清旧志皆无 “九间楼”之名, “九间楼”仅于《民国上海县志》(1935)中出现过一次,录于下:

天主教之入境,始自徐文定公光启。明万历三十六年,光启丁忧回籍,过南京,请意人郭居静至上海开教始。寓南门内乔家浜侧(小字:俗称九间楼,今屋尚存),是为上海有天主教之始。

明代清初志书只提过徐宅在“太卿坊”,今之“九间楼”名不见经传,且并不靠近大街;此说甚为晚出可知。同时,徐宅在薛家浜南侧的明确说法,同样晚出,前引《同治上海县志》“罗老太庙”条载:

在兴隆桥东,一名兴隆庵,徐文定光启宅旁舍。

那座罗老太庙确实就在九间楼西侧,也间接说明同治志时代,人们已经相信,薛家浜以南的“九间楼”区域为徐氏祖宅了。

这其中原因不难想象,首先经历年代久远,且经历明清易代文物丧乱,即便家族后人亦未必能记清祖宅事体。同时,误记恰恰又出现在太平天国运动之后,此时国运稍平,徐氏后人也有重为地方重要士绅(如徐文瀛)的时候,需要重新建构祖上的文化传承。九间楼这则“错误的实话”会出现,实际上正反映了明季徐氏祖宅成为文定公祠后,城内子孙迁居徐家浜南的经过。据今日徐氏后人回忆,文定公后裔于明季开始分居徐家汇(时徐氏墓园)、桑园街(时徐光启双园别墅)和 “九间楼”一带。前两处早就是徐光启生前所置办的产业,而“九间楼”薛家浜南岸一带本非徐氏在世时置业,后人搬来此处的原因首先是便于守先人祠堂,同时一个大推测,应该就是原本居于祖宅或迁去城北桃园的一支徐氏后裔,于清代陆续于旧祠附近所置,这符合徐光启生前对子孙及产业的安排逻辑,俟将来详考。

结语

徐光启是古典时期上海最重要的名人士大夫,对其故居/祠堂地的考订,无疑是今天上海学者与文物保护工作者们的重要工作。自从上世纪50年代以来,徐氏“九间楼”的被发现,徐氏故居及其位置的说法便渐成定式。但老城厢中的徐氏旧址所受到的关注度,仍稍逊徐汇光启公园内的徐氏墓园。直到近日,城南光启南路边发现石柱柱础,上海老城厢城南地区的研究又被燃起些许热度,这其中,重新考察徐光启在上海的遗迹,成为最重要的话题之一。而近年上海地方志书文献整理研究的成果丰硕,也为此类上海地方研究提供了坚实的文献支持。经本文考察,徐光启故居暨文定公祠堂的准确所在地,当为旧太卿坊大街/乔家栅路口西北角、即今光启南路乔家栅弄口,新发现的石柱亦在此弄口,与晚清时上海地图所标基本一致。

去年黄浦区文保所启动的“徐光启生平事迹调研”项目,即为专门研究保护黄浦区内徐光启遗迹所设。前论徐氏遗迹数量,于黄浦区辖内最为众多;虽地上文物可能存世不多,但地点仍能准确辨识。通过此次研究的开展,若能将上海徐氏遗迹地上、地下文物做一次全面梳理,配合对徐光启生平贡献的展示与推广,那无疑将是乡土教育中必要而生动的一课。

作者:王启元 (作者单位:复旦大学中华古籍保护研究院;本文为黄浦区文保所委托项目“徐光启生平事迹调研”的阶段性成果)

编辑:陈晨

责任编辑:任思蕴

*文汇独家稿件,转载请注明出处。