谢国桢,字刚主,祖籍江苏武进,光绪二十七年农历四月十一(1901年5月28日),生在河南安阳一个没落的官僚地主家庭。少年时期,长辈们都以做官为荣,他倒好,甘愿做个被视为家族异类的“书呆子”、“大傻子”。

受到家庭矛盾的牵连,谢国桢没能进入学校接受正规教育,幸有温良贤淑的祖母朱氏的疼爱,经常在夜灯下给“大保”(意为“宝宝”)讲故事、念古文,从《西游记》《聊斋志异》,到《诗经》《唐诗三百首》。如谢国桢日后所言,“我所以爱读文史,或者导源于此吧。”(《谢国桢全集》自述)后来,父亲找了一个讲授四书五经的家庭塾师,但是水平不行,谢国桢吃了不少苦头,屁股被打得鲜红。祖父谢仲琴也在无意间扮演过启蒙者的角色,他的藏书《说文解字》《文心雕龙》让处于求知萌芽时期的谢国桢吸收了必要的文史“营养”。

1919年,18岁的谢国桢在新文化运动的鼓舞下,踏上了说走就走的求学之路。从安阳到北京,迷茫的未来、潦倒的生活,水土不服的状态像极了现在的“北漂”。英文、数学一窍不通,只会背诵“子曰”、“学而”的谢国桢进入北京汇文学校补习文化知识,这是决定人生成败的一个中转站,谁知连续考了三年都被梦寐以求的北大拒之门外。

哀哉,莫非做学问的抱负真是“他生未卜此生休”了?从理想跌落现实的谢国桢,越来越感到力不从心,每次路过北大校园,“望红楼以兴叹,见沙滩而增悲”(《我的治学经历》)。彷徨犹豫之际,谢国桢跟着桐城派末代代表人物吴北江学习诗文古辞,并在对方的推荐下谋了一份家庭教师的差事,半工半读,温饱不愁。

命运的转折点出现在1925年的夏天,谢国桢以头名的身份考取了清华学校国学研究院。梁启超、王国维、陈寅恪等一批国学大师在此传道授业解惑,同期拜入门下的学友包括吴其昌、王庸、冯国瑞、刘盼遂等人,“皆以英年有为,发奋自强,学有所长”(《记清华四同学》)。在浓厚的学习氛围下,谢国桢的知识涵养大有长进,其间还发表了具有科学观点的论文《明季奴变考》。“历史上的事情,往往在人们不注意的地方,我们细心去研究,可以得到不少的收获。”文末的这段话,亦是其终生在治学之道上的领悟与实践。

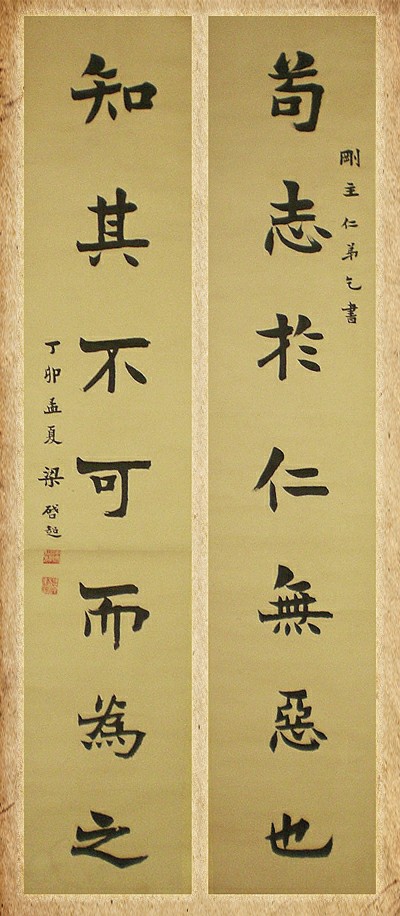

不同的时代有不同的价值判断,谢国桢的榜样是倡导维新变法、创办《新民丛报》的梁启超。少时,他问家塾老师“我学梁启超好吗”,得到的回答是:“你怎么配学梁启超呢?”世间之事就是这么奇妙,年纪相差28岁的两人最终在清华园结缘,耳濡目染加之言传身教,充满传奇色彩的梁任公深刻地影响甚至改变了谢国桢的人生。

从清华结业后,谢国桢跟随梁启超前往天津“饮冰室”,协助编纂《中国图书大辞典》,在迈步历史科学的同时担任梁思达、梁思懿(梁启超子女)的家庭教师。茶余饭后,谢国桢最爱听梁启超讲述学问与典故,在潜移默化中开阔了眼界、增长了见识。多年以后,谢国桢对于当时的场景仍然记忆犹新:“时方三鼓,炎热初消,日映微云,清风徐至,二三子侍吾师梁任公先生于中庭,从容问先生少年时事。先生兴之所至,娓娓而谈,二三子听之欣然忘倦,不觉狂蹈,回视河汉,时已微曙……”(《梁启超先生少年逸事》)

初出茅庐的谢国桢感到“腹中一无所有”,而梁启超是受人尊敬的大学问家,近水楼台先得月,但如何“得”之还得讲究一定的方法。“第一是不怕羞,不知道的就是不知道,不强装知道;第二是心勤、手勤、笔勤,听见老师说的我马上拿小本记下来。”(《我的治学经历》)有一次,梁启超谈起苏东坡南贬儋耳(海南岛),引用了《六月二十日夜渡海》的诗句——“九死南荒吾不恨,兹游奇绝冠平生”,这让谢国桢感到一头雾水,遂向先生请教。梁启超并无不悦或耻笑,而是当场讲述宋代元祐党争的故事来满足学生的求知欲望。

“饮冰室”见证了梁启超与谢国桢的师徒情谊,先生的谆谆教诲让他念念不忘。谢国桢之所以终生痴迷明末清初的历史,其实是一种精神与意趣的传承。“由于我读过梁先生著的《清代学术概论》《近三百年学术思想史》及清江藩《汉学师承记》,因之我曾研究过顾炎武、黄宗羲的学术思想。在这个基础上,梁先生又给我讲明末清初的遗事。”谢国桢在晚年回忆学术生涯时,感叹“皆由先生启迪之也”。

次年,梁启超把子女送到了南开中学,谢国桢也跟着去那边教书。临别时,梁先生将自己收藏的、写有题字的影印本《淳化阁帖》送给学生,另有其他两件字画礼物作为纪念。同年,谢国桢还得到了另一位清华老师王国维的绝笔扇面,上面是唐末韩偓所作的两首七言律诗:《即目》与《登南神光寺塔院》。据谢国桢《题王国维先生书扇面绝笔书遗迹》载,1927年旧历五月初三,王国维由清华校园乘车到颐和园,独自徘徊,又临时折回学校办公室,用墨笔将扇面上的“兄”修正为“弟”,然后义无反顾地走到鱼藻轩前,效法屈原,慨然自沉。

王国维的强毅坚忍与一丝不苟,深深触动了谢国桢,这段典故至今让人百感交集。两年后,梁启超在协和医院病逝,又一颗璀璨的流星划过天际。谢国桢受惠于先生的交情,前往北京图书馆工作。起初编辑馆藏丛书目录,后在梁启超纪念室整理馆藏金石碑版,从事明清史研究。当时馆内人才众多,比如赵万里、刘国钧、王重民、向达、孙楷第等,在自由而活跃的学术环境下,谢国桢砥砺学问、仆仆风尘,完成了奠定他学术声誉的《晚明史籍考》。

承胡适与傅斯年的介绍,谢国桢于1932年赴南京中央大学史学系任讲师,利用早年积累的史料撰写《明清之际党社运动考》;1934年本打算赴河南大学史学系任教授,但因故未能成行。“七七事变”导致北平沦陷,他跑到长沙,在西南联合大学图书馆工作,据说生活上不习惯,思家心切,没过多久回到了北平图书馆。事后证明,这是一个让他后悔的决定。

局势复杂动荡,谢国桢受周作人之邀进入伪北大史学系,无所顾忌地谈论祖国历史和“华夷之辨”。他一厢情愿地认为“楼犹此楼也,土犹此土也”,却给自己惹来了麻烦——时任北平图书馆馆长的袁同礼勒令他辞职。丢了工作,生活没有着落,谢国桢找傅增湘帮忙,去川帮私营大中银行司笔札之役。“这也不过是混些事儿和掩耳盗铃而已。”(《谢国桢全集》自述)

1945年,抗战告捷,国家渡过危难,谢国桢也结束了个人的混沌期,在北平临时大学任教。或是命运的安排,或是现实的考验,此后一段时间,几乎隔年就会变换工作与生活场景。1946年,父亲病危,他返乡省亲,途中偶遇范文澜,受其委托去上海为华北大学采购图书;1947年,供职于上海大中银行,兼在开明书店编写书稿,校辑《鲒埼亭集校注》,编著《清初流人开发东北史》;1948年,由钱穆推荐,远赴昆明担任云南大学文史系教授;1949年春,入华北大学政治研究所学习,秋至南开大学讲授明清史、目录学与历史文选。

反右运动掀起后,谢国桢调到中国科学院哲学社会科学部(即现在的中国社科院),在历史研究所一边接受思想改造,一边继续明清史的研究。其间陆续发表了《明清笔记谈丛》《明清笔记稗乘所见录》与《有关郑成功史乘辑录》,并完成《明代社会经济史料选编》的编辑工作,但他还是用“懒惰成性,没有抓紧时间”来检讨自己。

一场前所未有的“文革”浩劫让无数知识分子陷入悲观和绝望,谢国桢被打成“资产阶级反动学术权威”,关在屋子里停职反省,后发配至河南息县明港干校。在极端恶劣的政治气候下,众人战战兢兢,如履薄冰,但他还是想方设法地收集史料,笔耕不辍,利用两年时间写就了不同于明清研究的《两汉社会生活概述》。

噩梦醒来,更觉时不我待。谢国桢年近80岁,本该是安享天年的时候,他却没有流露任何退意。在社科院带研究生的同时,谢国桢还兼任国务院古籍整理规划小组顾问,不辞辛劳地去各地鉴定古籍,《江浙访书记》就是晚年的成果之一。1982年9月4日,在京住院治疗的谢国桢因病情恶化、抢救无效而去世。“战士死于沙场,学者死于讲座”,他始终铭记先师梁启超的遗训,临终前的日子里,还在病床上校订英国剑桥《百科全书》有关南明史的中译稿。

作者:黄春宇

编辑:刘迪

*文汇独家稿件,转载请注明出处。