从“壶王三部曲”到非虚构作品《布衣壶宗》《花非花》《做壶》,徐风被读者称为“最会写紫砂的中国作家”。暌违十年,徐风推出了长篇小说新作《包浆》,小说以江南古蜀镇紫砂收藏世家葛家三代的传奇为主线,串联起自清末至今近一个世纪的江湖往事。僧帽壶、提梁壶、龅瓜壶、孟臣壶、双蝶壶……每一把壶背后都是一个震撼心灵的故事。“河绕山转、街随山走”的古蜀镇上,官吏、讼师、僧人、商贾、郎中、手艺人、民女、窑户,形形色色的人物穿插其间,编织出江南百景的瑰丽图卷。陶都水乡的手艺史、生活史、审美史和习俗史深藏于一把紫砂的方寸天地,以民间经验道出中国紫砂精神。“紫砂江湖”里巧取豪夺、真假之争此起彼伏。“我不是写收藏小说,而是托借器物写人的内心成长和蜕变,以及人性当中的美丽的光亮。它是一种过日子的诚意,是器物和人之间耳鬓厮磨的深情,是岁月沉淀的境界。”徐风说:“我想在现实和历史的轨道上信马由缰,通过紫砂壶来写中国人的器物观。”壶的包浆,也是人的包浆。

>>内文选读:

壶飘江湖

选择在一个有阳光的中午而不是早晨打开关闭了多日的“聊壶茶坊”大门,是因为葛老师的坚持。她认为,中午是古南街上比较安静的一个时段,街坊们都在家里吃饭,走动的人少,但外地人还是会在街上溜达。这个时候开门,有一种不经意的味道。而且,朝南向阳的位置,会让大门一打开,就有黄金般的阳光照射进来,在带有凉意的深秋,这种阳光非常高贵而又平易。它最大的好处,就是默默地吸引一切向往它的人们,不管男女老少。

果然,开门不到半个时辰,店里就挤满了人。没有一张熟悉的面孔,都是外地来这里游玩的。他们东看看、西瞅瞅,顺便坐下来讨杯茶喝。所谓休闲时光,就要这样不带目的,而茶香气是要靠人气来捧场的。古南街当然还不是政府圈定的旅游胜地,但它古朴且散淡随意的格局,又不收门票,反而引来了不少外地的背包客。外地人来到这里,小吃要尝一尝的,紫砂壶也是要买几把的,便宜的壶,几十块钱、几百块钱一把,贵些的,几千块钱、上万块钱一把,都有。但是,更贵的壶,就要到“聊壶茶坊”来看了。也不是说,只有“聊壶茶坊”的壶才高贵,而是那些身价不低的大师级茶壶,主人都已经不在古南街住了。他们大多有自己异地而建的“艺术馆”,占地会在五到十亩以上,内部结构恢宏且豪华。他们在古南街住过的老房子,被政府修旧如旧,挂上一块“某某某旧居”的牌子,立刻具有了历史气息。一把茶壶的造化,就这样把人捧到了天上。

我这样说,并不带妒意或贬意。我是说,大师们都走了,在古南街上,只留下了他们的躯壳。你想看历代大师的壶,就得到“聊壶茶坊”来。你可以用虔诚的目光随意抚摸它们,欣赏它们。当然你如果想买它们,说心里话我有点不忍,但也不是完全不能割爱。我相信,从我口中报出的价格,一定会让你惊喜。机缘就是这样,它来了,并不是待着一直不走,我们得共同把它抓住。

以上这番话,有点像广告词。的确,这番话,是我在茶气氤氲的时候,用我那听起来圆润而浑厚、余音还有点金属般铿锵的南京白话,对着那些围坐的游客,悠悠笃笃地说出来的。有一点我必须承认,老爷子不在,我说话的声音也敞亮多了。我从游客们的眼神里看出,他们很爱听我说话。当然,他们手中免费享受的一杯香茗,也起了极大作用。

如此,开头三天,没有成交一笔生意,但我心里还是很有成就感。

少求的分析很有道理。这里的街坊,没有来探头探脑的,也没有什么闲言碎语刮进耳朵里。其实,我们家那点事,谁心里都清楚。翁婿之间有点摩擦,老爷子借故出去了,女婿在“主持工作”。大家看我的眼光,果然有些不同。之前有人来说事,即便我在眼前,也要绕过去跟老爷子说。现在不一样了,哪怕是街道居委会的大妈来发“灭鼠灵”,也不会问葛老先生在家吗,而是直接跟我搭讪,一口一个“钦老板”,走的时候还不忘塞张名片在我口袋里。是的,可别小看居委会大妈,她们的一张嘴,就是一辆宣传车。我从古南街上走过去,很多熟人客气地跟我打招呼,他们无一例外地叫我“钦老板”。在第一秒钟里我很受用,但很快我就自嘲:“聊壶茶坊”的老板真的是我吗?天晓得。

的确,我想做点事。让老爷子看看,我钦子厚不是吃白饭的。不过,我又为自己的这个想法纠结。我那么想做事干吗?老爷子说回来就回来了。在这个家里,他放个屁,都能吹倒一根柱子。说白了,我就是一个替他看店门的伙计,还真把自己当成钦老板啊。

这一天是个下雨天,非周末,古南街上有些冷清。下午三点钟的时候,“聊壶茶坊”里一个客人也没有。茶,还在炉子上煮着。我随手拿起一本文震亨的《长物志》,有一搭没一搭地翻着,时光在这样的时候,落寞又安静,这种质感让我很是喜欢。

悄无声响地进来一个人,打着一把很大的黑伞。这种伞很面熟,电视里领导干部冒雨视察某灾区,就撑这种宽敞结实的黑伞。似乎老爷子也有一把。是的,第一时间,来人的这把伞,就成了他的一种身份。但他肯定不是一个领导干部,因为他手里还提着一个装了锦盒的礼袋。当然,说他不是领导干部,还因为他的举止和谈吐。一开始,他其实只说了一两句话,我就知道他是哪一路的人了。

半秃的脑袋,圆乎乎的脸上倒是泛着些善光。来人说自己姓潘,名叫潘阿明,在离此不远的湖 镇做点茶叶生意。

您就叫我老潘吧。

掏出来的烟,是硬壳“中华”。自从生病,我就彻底戒烟了,于是婉谢。本地人很牛,稍有头脸的人抽的多半是“黄金叶”,一千元一条。生意有点规模的老板,更是不屑将硬壳子“中华”烟拿在手上的。

聊了聊天气、茶叶的行情。老潘说我的茶叶不错,只是炒茶的时候,闷锅的时间略长了。他拿出一小纸袋茶叶,让我泡一壶试试。

我想,此人是否来推销茶叶的?

我本来想说,本店不用外茶。可是,看着他善意且热情的目光,我把一句容易得罪人的话咽回去了。

我用他的茶叶泡了一壶茶,抿了几口。香是浓香,但喝下去之后,少了那么一点回味。见我不置可否的样子,老潘说:回味要等一等。

果然,扯了几句闲篇,喉咙下似乎有一小股气息在集合,悠悠地往上游走。一股醇厚的香气挡也挡不住,似乎顶到了我的下颌。我脱口说了一句:好茶!

他得意地呵呵笑了,很快就收住,说:哪天我送几斤好茶来,难得钦老板这样喜欢。茶贵逢知音哪。

“钦老板”!这三个字从他嘴里说出来,一点都不做作,非常流畅、自然。

尽管我认定他是个茶叶推销员,但我一点也不反感他。

我告诉他,我们家有山里的亲戚,一年四季的茶叶,都是他们免费送来的。我特意强调了“免费”二字。他似乎没听进去,说:那没事。茶叶嘛,各有各好。您这儿人气旺,各种好茶,到了您这儿,就是它们的造化了。

每一句话,都听着舒服、熨帖。这个人坐在你对面,那种清清爽爽的感觉,跟茶坊的气息倒是很搭。

既然不是来推销茶叶的,那么,不会光是来蹭茶喝的聊天党吧。

他说,自己是来讲故事的。

说着,随手拿出锦盒,解开缎子包袱,露出一把壶。

此壶黧黑色,圆形,暗呈包浆,通体饱满,古气扑面,天相浑厚拙朴。我心里暗暗叫了一声:好壶!

尽管我不怎么懂壶。但是,就像老爷子说的,看壶如看人,气质、容貌,都是一眼就能看得出的。

他不急不慢,步步推进说:您还有一处没看呢。说着把壶底翻过来,拿到光亮处,让我看。

“希伯制壶”。竟然是古希伯的底款。

这个名字,无论在紫砂界,还是在玩壶的人那里,都是五雷轰顶的级别。不过,古希伯只有一个,“古希伯”却满大街都是。

泰斗的壶,跟一般壶手的壶,差别太大了。他自言自语,顺便看了我一眼。

那是那是。我支应着,心里琢磨,此人到底想干什么呢?

您不妨上上手。他善意地笑着说。

我知道,这是壶家对客人的最高礼遇了。

此壶体量很大,但极轻。其饱满的程度,就像一个吹足了气的气球,特别光洁,像婴儿的皮肤,手感特好,有一种举轻若重的感觉。

我知道,全手工制作和用模型制作的壶,最大的区别之一,就是前者轻空,后者笨重,因为成型的方法不一样。

您知道这把壶的名字和来历吗?

他问话的语气很温和,但在我听来,无异是在端我的吃量。

“端吃量”,这也是一句本地方言。端,就是端详、考察;吃量,就是深浅、大小、真伪。

“聊壶茶坊”的柜子里,老壶多,尤其是晚清和民国时期的壶,占了不少。但古希伯的壶,却是一把也没有。

此壶似乎在哪见过,叫什么名,我还真说不上来。至于来历,就更是一无所知了。

我不好意思地笑笑,说:愿闻其详。

他说:您太谦虚了。好的好的,既然我今天冒昧拜访,就在您关公面前耍个小刀,要是说得不对,您尽管批评指正。

此壶名叫“龅瓜壶”。是的,形状就像一个龅瓜。最早是清代陈曼设计、杨彭年制作的。

他进入故事极快,拉家常一般,几句话就把我带到一个年代久远的语境里。

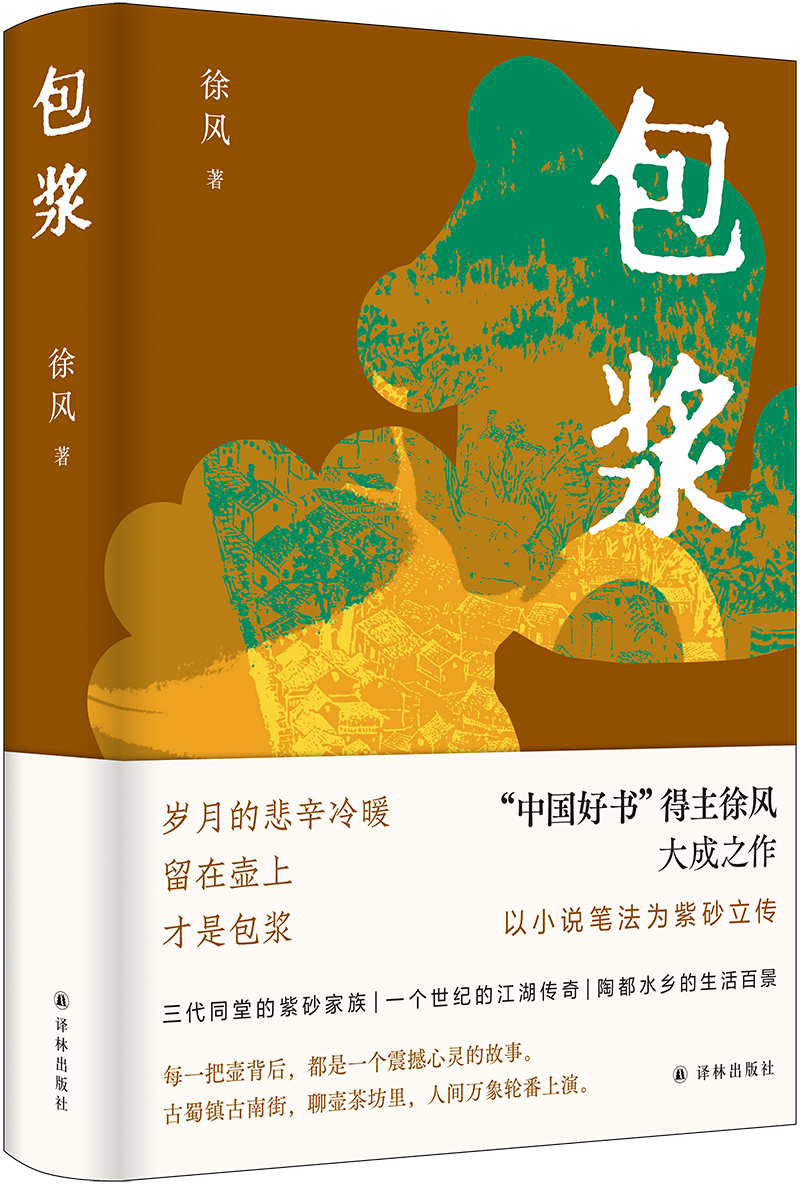

《包浆》

徐 风 著

译林出版社出版

作者:徐 风

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋