早在二月中,有友人相约四月观看音乐剧《卡拉马佐夫兄弟》。见我反应有些迟疑,友人特意补充,是根据陀思妥耶夫斯基的长篇名作改编的。我怎能不知道?我还听说该剧是在韩国“出生”的作品。

迟疑的原因是在群星璀璨的19世纪俄罗斯文坛上,陀思妥耶夫斯基始终是个令我望而生畏的作家。如果说普希金、托尔斯泰、契诃夫的作品(亦包括莱蒙托夫、果戈里、屠格涅夫等),能让人在敬仰的同时产生一种想要拥抱的亲近感;那对陀思妥耶夫斯基的敬而远之,主要是源于其作品一贯的阴郁底色和极易使人产生的阅读困难(《白夜》除外)。

《卡拉马佐夫兄弟》是作家“四部伟大小说之一”(另三部是《罪与罚》《白痴》《群魔》),其共同特征是“均拥有戏剧化结构、悲剧感的观念和哲理性的内涵”,均为“异常复杂的整体”。陀氏在这部酝酿十年左右、边写边发表、离世前最后的一部作品中,寄托了对俄罗斯过去、现在和未来的思考。它的核心事件是发生在沙俄时期一桩真实的弑父案件,描写了老卡拉马佐夫同几个儿子间的尖锐冲突。通俗来说,前半部分交代人物、人物关系及事件前史;后半部则是关于血案的产生及“谁是凶手”的案审。整部小说的主题非常深邃,探讨的是情欲、信仰、理性与自由意志间的角斗,从而带出一个错综复杂的社会、家庭和人性悲剧。这是一部充满着深刻的思辩和复杂的心理、情感体验的作品。

十年前在全国大学生戏剧节上,上海戏剧学院曾邀莫斯科艺术剧院附属高等戏剧学校演出过据此小说改编的舞台剧《我们都是兄弟》,至今仍有印象:20个男女演员在演出的绝大部分时间始终在舞台上,他们既是与案情有关的人物,又是法院庭审者和旁听者,或是歌队的演奏者;多名演员前后饰演同一个人物,甚至男女反串;演出相当重视文本(原著),经常出现大段独白和旁白。虽然这批学生的文学素养与表演天赋令人赞叹,但给人印象最深的还是舞台空间处理:从幕启至幕落,舞台的中心演区就是法庭审判席与被告席,两侧则留出展现虚拟的生活场景。

由亚洲人操刀打造的音乐剧又会呈现怎样的形态?无法想象。

我想起去年曾看过一部本土演员演的、由俄罗斯人据托尔斯泰著名长篇小说《安娜·卡列尼娜》改编的同名音乐剧,布景美轮美奂、场面豪华多变。但走出剧场的我却难掩失望,主要人物安娜和渥伦斯基的情感纠葛是那样流于表面,缺少了原著所蕴含的思想力度,仿佛一只经不起推敲的精致薄瓷花瓶。音乐剧这个特殊载体,是否能承载《卡拉马佐夫兄弟》里深邃的思想与艺术观念互为交织的庞大话语系统;是否会出现俄罗斯文学史家米尔斯基所担心的“第四种阅读方式”的效果:不关注小说的哲学内涵,而视之为情节离奇的纯小说呢?我不由为音乐剧《卡拉马佐夫兄弟》中文版捏了把汗。

令人没想到的是,面对这样一部近70万字的典型“思想小说”兼“心理分析小说”,音乐剧采取了大胆甚至是冒险的方式,两个字概括:简约。

通俗说就是做减法——原著中重要人物近40人,而在这次音乐剧中,我们看到的出场人物就五个,即卡拉马佐夫家的老父亲和三个女人生下的四个儿子(长子德米特里、次子伊万、幼子阿辽沙,及私生子斯乜尔佳科夫),这五个人撑起了一张人物关系的网格,蕴含伦理道德。“谁是凶手”则作为贯穿全剧的主要悬念,上半部分由生者与生者(四个儿子)、生者与死者(父与子)之间的对话构成;下半部分则是作为死者的老父亲变成一位旁观者,目睹四位儿子之间的相互追查、拷问。从“谁杀了父亲”到“谁更想杀死父亲”的追问中,我们看到了他们各自的懦弱、畏惧、愤怒、羞耻,在一场暴风般的“倾吐”之后,爱意开始在兄弟与父子间被发现并滋长……整部剧高度集中,较好地利用和展现了戏剧本身的形式特点。

“简约”的另一突出之处是对场景和音乐的处理。

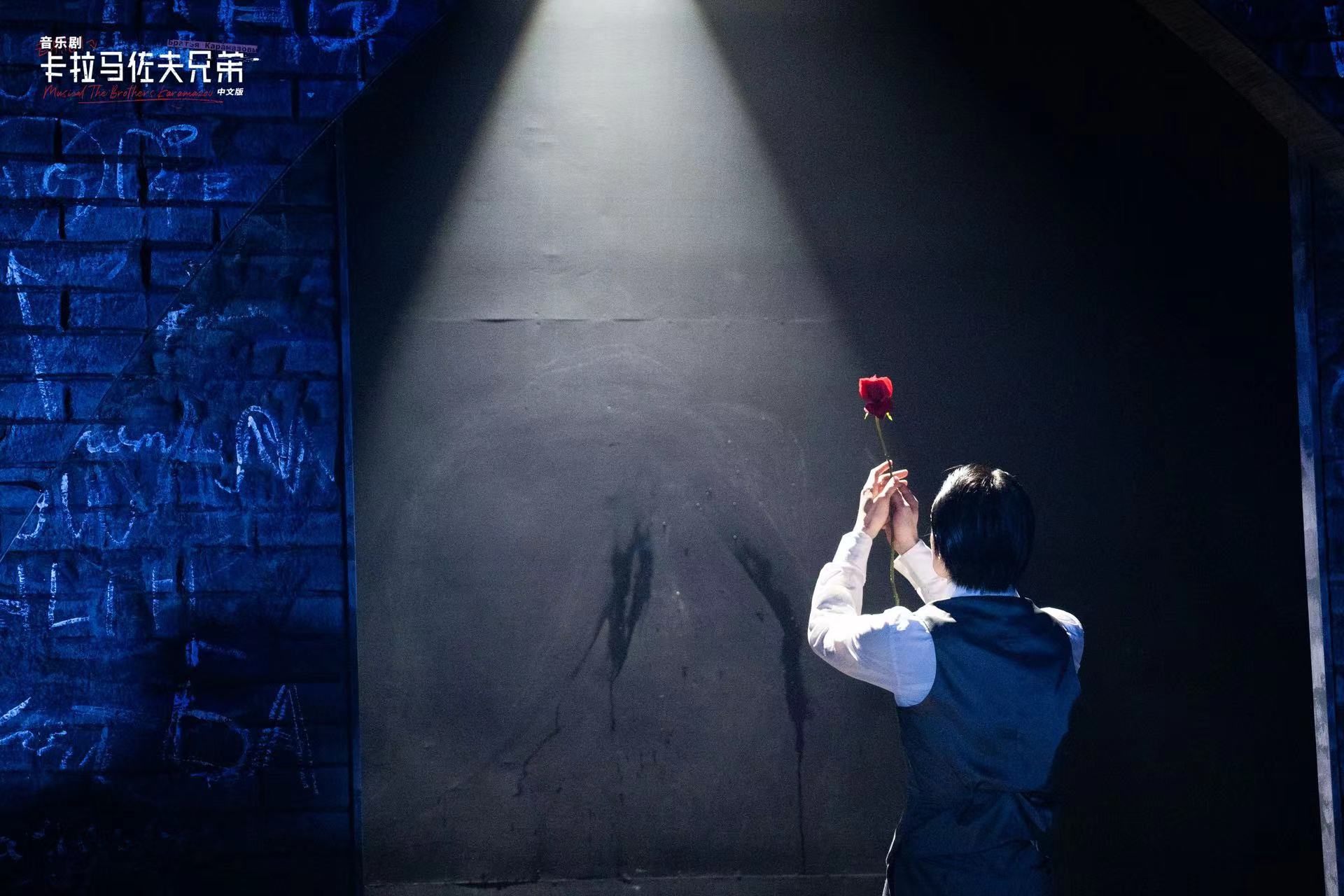

它与莫斯科艺术剧院附属高等戏剧学校的舞台空间处理一样,也是一景到底。“莫艺”场景集中在法庭审判席和被告席。而该剧的舞台正中则是一具孤零零的棺柩,整体氛围犹如置身教堂。巧妙的是,音乐剧场景在灯光的作用下可虚拟变幻为墓穴、居家乃至地狱的象征;同时,舞台在左右前后四角落安置了分属四兄弟的“候场”区域,使演员始终“在场”:左后角是一扇牢门,属于长子德米特里,他是“肉体”的象征者;右后角是书柜,象征着“理性”的次子伊万在那里沉思;左前角设有神像,那是具有“精神”象征的老三阿辽沙的祈祷之处;右前角的烛台,则留给了代表“被侮辱被伤害”的私生子斯乜尔佳科夫。正中的棺柩,则是死者老卡拉马佐夫的“天地”,五个有血缘关系的男人既是被审判者,又是审判者,最终落在契诃夫的那句话上“我们都是有罪的人”。

作为音乐剧,《卡拉马佐夫兄弟》里“唱”也体现了简洁而丰富的特点。全剧唱段不算太多,但让人有记忆点的唱段却不少。在剧中,唱段主要用来表现人物复杂的内心世界,剧情线则靠人物之间说台词来实现。说它简洁主要体现在从头到尾只一架钢琴完成伴奏,然而,始终在场的琴声,实际上是除卡拉马佐夫家五位男人外的第六位重要“角色”。“光明与阴暗交织错落的林面,曾经蝶群翩翩,旧时光跟随蝶影纹理慢慢浮现,睁开眼,现实如残蝶,片片碎裂,而她泪流满面,沉默无言,伸手轻抚我的脸……”我最喜欢的是阿辽沙与伊万共同回忆儿时情景与母亲的这段双人唱段《在衣柜里》,是那么如泣如诉,令人潸然泪下。

韩国导演吴世爀虽是个80后,但他以超越年龄的朴素想法参透了加与减、简洁与丰富的辩证关系,他的“舍弃”为这部巨著腾出了足够当代年轻观众回味琢磨的思想空间与审美空间,让名著得以重生,从这部音乐剧的绝大多数观众都是年轻人来看,他的改编是值得深思的。根据作家的本意,作品的主人公是第三个儿子阿历克塞(剧中的阿辽沙),他既是“精神”的象征,又是“纯洁”的化身。但读过原著小说的人都有一种同感,最为生动的其实是“坏人”。音乐剧呈现出的演出效果亦是如此,最具张力和生动性的人是老卡拉马佐夫,其次是杀父同谋者、次子伊万,随后是与父亲争风吃醋的长子德米特里和真正的凶手、私生子斯乜尔佳科夫。“正面人物”阿历克塞多少显得苍白,这完全不能怪饰演阿辽沙的演员,因为原著的基础就是这样。陀思妥耶夫斯基的其他作品也有这一倾向,但不要据此认为他就是“恶之花”的赞美者,有研究指出,陀氏“注重人的邪恶,不是为了说明人性本恶……他的目的是,想要证明人的多方面性,从这个现实主义的基础出发,达到对人本性及其发展特点的理解。”

陀思妥耶夫斯基如此执拗地表现恶人、罪人及污浊黑暗的生活环境与他个人的生活经历密不可分。

他的父亲就是一个恶贯满盈的人,虐待农奴、酒色无度,最后是自己的马车夫联手其他农奴将其处死,老卡拉马佐夫身上有着作家父亲的影子。陀思妥耶夫斯基曾因偶尔参加了一次激进组织的活动,而被沙皇的密探局抓捕并判为死刑,但在行刑的最后时刻获得改判。这次经历在作家灵魂深处留下深深的伤痕,几乎终身未愈。之后,他又以囚犯的身份流放西伯利亚鄂木斯克要塞,四年苦役终日与杀人犯、窃贼为伍,在那里,他幼年的癫痫症越加严重,且发作越发频繁,所以在他的几部著名作品中都有癫痫病人的形象。《卡拉马佐夫兄弟》中的私生子斯乜尔佳科夫只有在癫痫病发作时才感觉自己是活着的。

作家恢复自由后,又与一位后来被他称之为“地狱般”的女作家苏斯洛娃发生过一段感情,两人在德国赌输大量钱财,这位女作家“似乎让陀思妥耶夫斯基更多地窥见了生活的黑暗面”,作家根据这段经历创作了小说《赌徒》。2016年,我曾到过作家遭遇厄难的这座城市,位于德国中部的黑森州首府威斯巴登,德语的意思是“草地上温泉”,也是葡萄酒“雷司令”的故乡,在当地最有名的腓特烈大帝温泉和威斯巴登温泉浴场的后花园里,设有陀思妥耶夫斯基、歌德、瓦格纳等人的塑像。

跌宕起伏的亲身经历,使陀思妥耶夫斯基身上显著呈现出“独特的双重人格”,在米尔斯基看来,无论是心理层面还是历史层面,陀氏都是一个异常复杂的人。屠格涅夫则把他比作“俄国文学这个鼻子上新长出的一颗粉刺”。另一方面,在他的文学作品中“几乎终其一生都致力于在黑暗、混乱的世界发现和塑造美好人物”,就像列昂捷夫在谈到其作品时所说:“在道德上崇高的东西,肯定要以生命的难以忍受的悲剧为前提”,“一方面是悲伤、屈辱、激情、罪行、嫉妒、压抑、错误,另一方面是意外的慰藉、善行、宽恕、心灵宁静、冲动、献身、单纯、心灵欢悦。这就是生活。这就是在这块土地上和这片天空下唯一可能有的和谐。这是一种和谐的奖惩规律。这就是把光明和黑暗诗意般地调和在一起”。

作者:吴小钧 上海戏剧学院教授

策划:陈熙涵

编辑:徐璐明

责任编辑:邵岭

*文汇独家稿件,转载请注明出处。