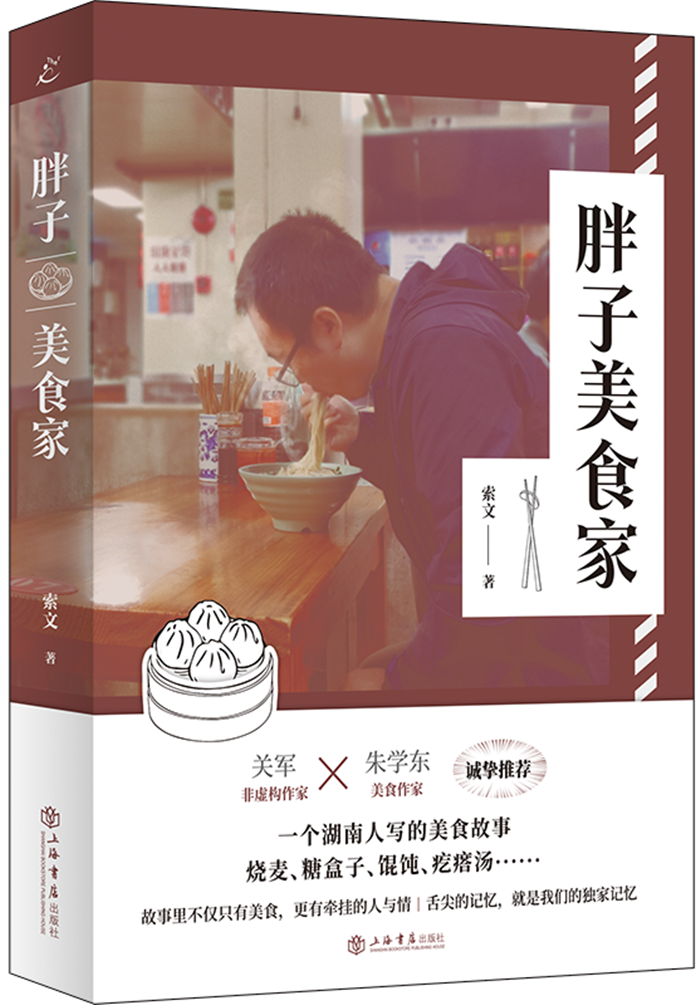

《胖子美食家》系网易“人间theLivings”栏目作者索文的美食故事结集。他是个湖南人,中年吃货,南人北胃。他觉得,在过往的岁月中,每一样味道都值得回味。面食不像米饭与炒菜一样汇集成一日三餐,因不常吃,而更显珍贵,他每吃到一样,都觉得是一种缘分。

烧麦、糖盒子、馄饨、疙瘩汤……一些清淡,一些浓厚,互为补充。味觉里寄托的情感,就像他对于食物的态度,米饭如常,面食如稠。食物的故事里不仅只有美味,更有牵挂的人与情。该书温情展现湖南美食,记录人到中年的酸甜苦辣,道家长里短,说百姓故事,既有对往昔岁月的追忆,也有对当下时光的珍视。

《胖子美食家》

索 文 著

上海书店出版社出版

>>内文选读:

过好人生的道理,我们吃着炒米粉学会了

张文第一次吃炒米粉,是外婆做的,米粉是猪油做底,格外的香。

外婆做事总是慢条斯理的,下厨也一样。大白菜掰几片叶子洗净,由梗向叶细细地切成条,磕一个鸡蛋小碗盛着备用,舀一勺剁辣椒,再切些葱花。炒白菜也有步骤,烧红锅子,先炒梗子,软了再加叶子,炒好盛出;重新加油,放鸡蛋,再将米粉放入翻炒,加酱油、剁椒,白菜倒入时,是快要起锅了,撒些葱花再翻炒几下,海碗盛起端上桌。

嫩白的米粉已呈深浅不一的褐色,其间嵌着金黄的蛋碎、嫩黄的芽白,青的葱花与红的剁椒点缀其间,热油逼出食物的香气,让人垂涎欲滴。一口吃下,剁椒的辣与咸打开味蕾,葱花提味,米粉被油温逼出的甘甜里夹杂着蛋碎的鲜,张文一口接一口地扒着,一海碗全吃下都不觉得饱。

“慢点吃啊,细嚼慢咽对胃好。”外婆喜欢坐在桌边看张文吃,眉眼弯弯,笑出一嘴白牙。

那是上小学时,外婆常常趁着暑期来家小住,帮着做几天事情。她每天起得很早,一个人去逛菜市。米粉便是外婆“发掘”出的食材,“这东西好多年没吃了,我年轻时吃过啊。”外婆买了米粉回,献宝一样给张文看,“乡里没得买咧。”“就是米粉啊,妈妈经常买的,煮给我吃。”张文有些疑惑,在他的意识里,这种食材毫不新奇。可吃过一回外婆的炒米粉后,他对米粉的看法完全改变了,那和母亲的葱花白水油汤做底的汤粉完全是两个味道,张文甚至一度认为母亲在糊弄他——这么好的东西,之前的做法实在太浪费了。某一天,他悄悄地将心里的想法说给外婆听,外婆听了哈哈大笑。“你妈不是慢待你,她也没吃过,不晓得搞啊。”外婆啧啧叹着,“我上一次吃炒粉,都是五〇、五一年,划成分之前呢,陪你外公进货,去长沙,在黄春和(店名)吃的。”

张文听不太懂,只知道很多年过去。外婆至今未忘。他使劲点头表示认同,很狗腿,想着外婆能多做些炒粉给他吃,中午、晚上都吃这个也吃不腻。

“不行啊,天热,米粉放不久的,没到中午就馊了。”外婆摆着手,一副无能为力的样子。

在张文的印象里,外婆一直是清瘦的样子,齐肩的短发花白,戴着黑色发箍,穿着布纽的布衫,洗得发白,却也精精神神的。她到家来从不空手,提只鸡或两条鱼,另加一封纸包的鸡蛋,臂弯里还挎个小布包,里头装着换洗衣衫。

每次外婆要来,都会托人捎信给母亲,“某月某日,你妈来看你”。捎信人把话带到,母亲初时还会嘱咐张文,“今天哪也别去,在家等外婆啊。”可外婆却不会直接来家,她会去母亲的单位,等母亲下班一起回来。

于是,张文只能在兴奋逐渐消退的无奈中枯等,频繁地上阳台打望,直到看到那双熟悉的身影,亲热地相挽着出现在视线远处,就兴奋地在阳台上挥手,大声地喊着:“外婆!”他一直喊,直到外婆走到近前,听见了,抬头仰望。“莫探出来啊,外婆就上来。”外婆也高喊着,声音颤

颤的,带着紧张。外婆来住的时间不长,两三天就走,来了就带着张文睡,只这一件事,张文有些抗拒。外婆会打鼾,又尖又脆,往往张文刚刚适应了,朦胧有了些睡意,外婆的鼾声就又变调了。一晚上能变几回,张文心里气闷,瞪着眼睛望天花板等天亮,气着气着就睡着了。可那时,也往往到了下半夜。为这事,张文没少跟外婆申诉,“外婆你别打鼾了要得不?我睡不着咧。”

“真的啊?”外婆笑嘻嘻的,脸上的表情和语气的惊讶完全不搭,她指了指鼻子,“可是这里,我也管不住啊。”外婆回家时,会带上张文,“接我外孙去家住住。”张文乐意跟着去,婆孙俩总是清晨出门,走路回乡。早上天气凉快,外婆在前走,张文背着书包跟在后头。外婆的手里除了那个小布包,还拎着一大包母亲送她的东西,张文的书包里除了作业、换洗衣服,还塞着零食与童话书,也挺沉。二人穿过大半个城区,一路向西,出了城,再走七里路,就是七里桥。 向西乡已经有了班车,七里桥是最近一站。但家里所有大人都觉得,为了区区七里路花钱坐车不值当。张文人小是没有发言权的,可体胖腿短又不堪长途,常常跟不上外婆的步伐,走一段就落下了,快跑几步撵上去,再走一段又落下了。“外婆你慢一点。”张文时常急得喊。外婆会停下来,转过身等等张文,她咧着嘴,笑出一弯白牙,“文妹仔你冇锻炼的啊,回去了叫你红哥带你爬山去。”张文后来常常疑惑,自己是个男孩,为什么外公外婆乃至母亲家族的所有长辈都管自己叫“妹仔”,可当时自己也没问过。因为他们也管大表哥叫“年妹仔”,管二表哥叫“红妹仔”,管大外婆家的辉表哥叫“辉妹仔”。在那样的语境里,张文并没有感觉到这样的称呼有任何不合理之处,也就这么一路叫下去了。外婆的家在山冲里的一个小坡上,背倚大山,土砖房,一堂三厢。大舅两口子带着三个子女与他们住一块,原本小舅也住一起,后来当兵去了。房子前有一个小小的地坪,坪周栽着柿子、樱桃、石榴与木芙蓉。回家时,只要到了坡下,一只老狗就会蹿出来接他们,那狗高大,背上的毛色黄黑相间,眼神倦怠,绕着外婆摇尾巴。偶尔扑到张文面前,在他胸前嗅嗅,又走开了。外婆管狗叫“毛砣哩”,偶尔摸摸它,它会高兴得趴下,尾巴甩得欢实,张文看着直乐,对外婆的崇敬油然而生——这么吓人的生物都对外婆服服帖帖,外婆太厉害.了。

一条七里的归乡路,婆孙俩走了好几年,总是在清晨的和风中出发,在炎热的午后到达。张文始终胖,在望见大山的身影时总安慰自己快到了,却忘了望山跑死马。直到有一天,外婆越走越慢,她停了下来,扶着路边的树喘了会儿气,“文妹仔你帮我提一下包吧。”外婆不好意思地笑,话里带着恳请。外婆扶着树又歇了歇,打定了主意,走到马路上,拦下一台西去的班车,“师傅我实在走不动了,送我一脚(程)。”她讪笑着,低声请求着。司机骂骂咧咧,让她上了车。 “外婆他骂你咧。”张文气不愤,等下了车,扛着外婆的大袋子,气喘吁吁地说。“他还是让我上车了啊,”外婆跟在张文后头,哈哈笑着,“骂两句有什么关系,记恨别人只会让自己心里不舒服。”“恨?”张文问。“就是记仇。”

作者:索 文

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋