《春光好》是作家黄佟佟的首部中短篇小说集。三个篇章即作者的“三重宇宙”——第一重宇宙是20世纪70年代末至80年代初的一个湘中小镇和它周围的乡村人文,第二重宇宙是20世纪80年代初到90年代末的湘中小城和厂矿子弟的家常故事,第三重宇宙是20世纪90年代在粤港背景之下的生活与见闻,“全部都有活生生的原型”。20余个小说人物,从各种侧面展现湘中地区保守不失霸蛮,粤港沿海地区市井不失灵活的地方个性以及丰富多样的现实人生。

春光——既是年轻女子的短暂美好的青春时光,又是瞬息发生却连绵于记忆的漫长时光。《春光好》的主角大都为女性。第一部分乡村小镇的女性主角,几乎都是逆来顺受的性格,如《天生怪病》里的文先生和水嫚;《吴中桃花》里的吴桃花等;到了第二、第三部分,女主角已经有了自主意识,如一辈子只做过一回主的小戴奶奶(《小戴奶奶》);敢与命运抗争的栀子姐姐(《栀子姐姐);能干的阿俐妈妈(《飞女》);疯了的孙星妹(《星妹》)和犯了失心疯的刘爱莲(《爱莲说》);《春光好》里的王凤等,敢爱敢恨,即使不幸,也是自己的选择,所以无怨无悔。

黄佟佟长期对女性群体的观照及审视,如今《春光好》是真正回到自己的一部全新力作。个中跌宕起伏,悲欢离合交织的人生,汇成故事的长河。小说集创作时间跨度长达20年,黄佟佟将前半生真切的经历与感受,凝结成浩茫的三重宇宙铺陈开来。因为 “再不写,就来不及了。”

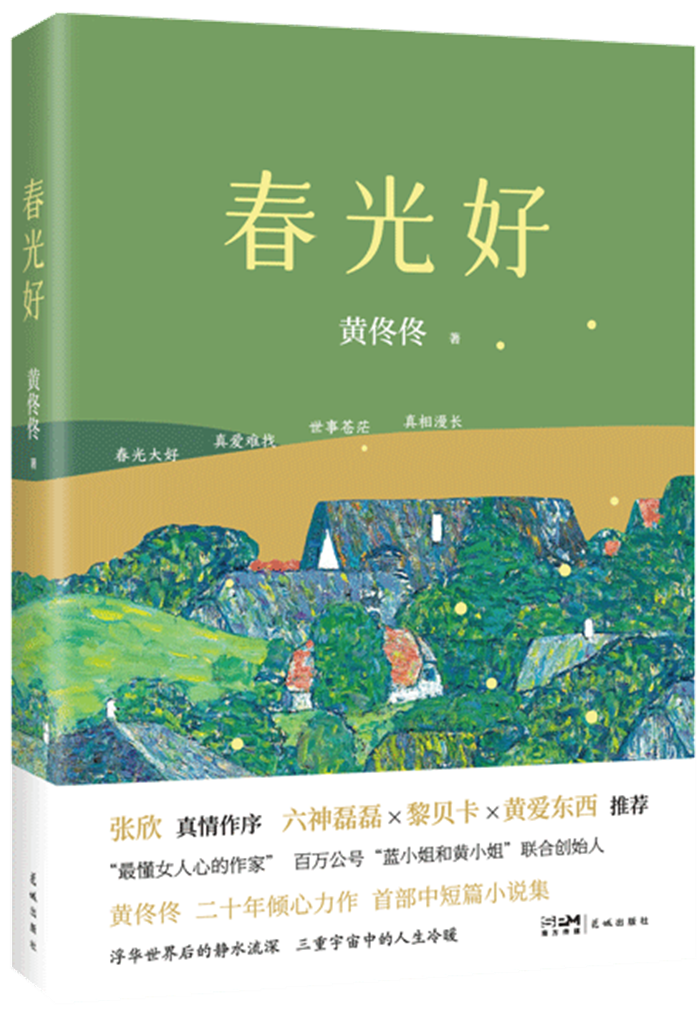

《春光好》

黄佟佟 著

花城出版是出版

>>内文选读:

我的三重宇宙

竟然快五十岁了。

内心觉得自己还没有长大,数字却赫然让人心惊。

平时没有什么机会看到自己的年龄,经常忘了自己有多少岁,只有病历本上要求写。病历本老丢,于是老是得买新的,每当我看着那上面的数字从30+胆战心惊地跳到40+, 就越来越气愤,为什么医院不能保护隐私,为什么要把我的年龄写在封面上?

其实只有一个人不愿意见到这个数字,那就是我自己。年岁越大,最让人无法忍受的是记忆力的衰退,昨天带什么包出门都记不起来了,有一种渐渐无用的惭愧感。

有一种潇洒的说法是不记得的东西就应该忘记,我想说出这话的人大概还不到五十,一旦到了五十,你就会发现人其实并不完全由意志决定,人体是化学的也是物理的,化学有衰变,物理有损耗,记忆是衰老变化中首先失去的东西, 完全不由意志决定——这对一个信赖意志的人简直是塌天大祸。

一分钟之前要去做的事,一分钟之后却突然想不起来了,人就僵在了当场,这样的情况越来越多。我知道终有一天,我会变成一个连自己的名字都记不起来的老妪,这时, 心里就有一个念头,天哪,要赶紧写小说了。

再不写,就来不及了。

从初中起,我就把写小说当成我人生的终极目标,每当见到一个有趣的人,特别美,特别可爱,或者特别恶,就想:嗯,这个人我是要写到小说里的。每当看到绮丽的景象、机智的对话、峰回路转的人间世态,就叮嘱自己,别忘了,这件事是要写到小说里的……但是,记忆却是一条说破就破的小船,随着年岁的增长,渐渐漂浮得离我越来越远。我的朋友说起当年认识我的时候我还是个娇纵的少妇,每天下午要去单位食堂拎两袋牛奶施施然回家。而我完全记不得了,我一步一步走过来的人生,以为根本不会忘记的人生, 就这样化为空白,真让人恐惧啊。

如果我们不能记得,那发生过的一切又有何意义?

这也是我想出这本小说集的原因。

这本书里的故事来自于从我童年开始的各种道听途说和惊鸿一瞥,当时听了心里一沉或者一喜的故事,随手写了下来。当时只觉得是一种游戏,现在看来,简直是幸运,如果不是即时写下,有一些故事就完全忘记了。比如小戴奶奶的故事,比如金凤的故事,这些故事的写作始于2002年或者更早,到现在,时间跨度有二十多年,篇幅有长有短,文字或许很幼稚,但于我来说,那是很珍贵的存在。

大部分的文字都曾经在文学杂志上发表过,在这里一并要感谢《广州文艺》《小说月报原创版》《上海文学》和《花城》的编辑,是他们帮助我完成了这些小说。我不知道如何来概括这本小说集,它甚至有点像非虚构写作,因为全部都有活生生的原型,里面没有坏人,但也谈不上是多好的好人,或者说他们都是普通人。他们的故事大概更接近于原生世态,讲来讲去,还是人,是我短短的前半生遇到过的一些人一些事一些细节——它们一直萦绕在我心里,时不时就出现一下,拉扯着我的心脏,于是我只得把它们写出来,从另一个意义上它们借由我这个生物个体,从印象幻化成了文字,落在纸上,形成另一个场域——这个过程十分奇妙,因为就算是我自己,也没法控制它们长成的模样。我得说,是它们选择了我,而不是我选择了它们。

故事发生的背景有农村,有城市,有学校,有工厂,有报社……都是我曾经生活过的场景,认真思量,如果说这本小说有什么意义,我想对我来说,它意味着我前半生切切实实走过了那茫茫的三重宇宙。

作者:黄佟佟

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋