《境遇电影》

王竞 桂皓璇 著

后浪丨北京联合出版公司出版

近年来,一些难以用常规叙事理论解释的电影频繁出现在商业片里,它们在不同程度上尝试弱化故事,将创作重点转向对人物境遇的刻画。本书提出“境遇电影”概念,既是对这一系列变化的总结,也是试着搭建一套全新的电影认知模型。“境遇电影”关注主体与情境的相遇,相比人物和情节,更强调观众的沉浸和身体经验。作者从身体、空间、时间、影像四个角度出发,进行系统阐释,分析其应用案例,并探讨其适用可能性,旨在为理解、创作电影提供一种新的视角。

>>书摘

●被“沉浸”重塑的感知

回顾电影史,我们不难发现人类的视听经验一直与视听技术和手段的发展变化密不可分。在进入21世纪之后,新型的媒介也在重新塑造人的身体感知体验。而这一切不可避免地影响着我们对于电影的重新认识,进而影响着电影生存的方式。

虚拟现实(virtual reality,以下简称 VR)对于我们来说已经不再是一个陌生的词语。种类纷杂的VR体验成为人们休闲娱乐的新去处,而HTC、Facebook和Sony这样的大公司正在开发各自的VR硬件,VR以普通人可以负担得起的价格日益深入到现代生活当中。

VR将导致投影屏幕的消失。其在维基百科里的解释为:“利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界,提供用户关于视觉等感官的模拟,让用户感觉仿佛身历其境,可以即时、没有限制地观察三维空间内的事物。”换言之,虚拟环境被直接投射到观者的视网膜之上,真实环境被完全取代,观众可以在虚拟空间中全方位观察和自由移动。

库曼斯和蒂默曼斯将沉浸感(immersion)描述为一种被卷入的感觉——深深地融入一个类似于现实世界的假想世界。因而让人沉浸到计算机所创造的空间中去是VR技术的第一要义。世界首个VR系统的创始人伊万·萨瑟兰在VR系统创立之初这样展望:“最终的展示将会是,电脑可以控制一个房间内的物体之实在。这个房间所展示的椅子应该足以坐人,手铐坚固有力,子弹足以取人性命。”

但光是沉入环境还不够,鲍勃·威特默和迈克尔·辛格认为沉浸感是一种心理状态,其特征是感知自己被包围在环境中,且与该环境提供的持续刺激不断互动。因而无论在VR游戏中还是VR短片中,人的一举一动都会收到来自环境的反馈。

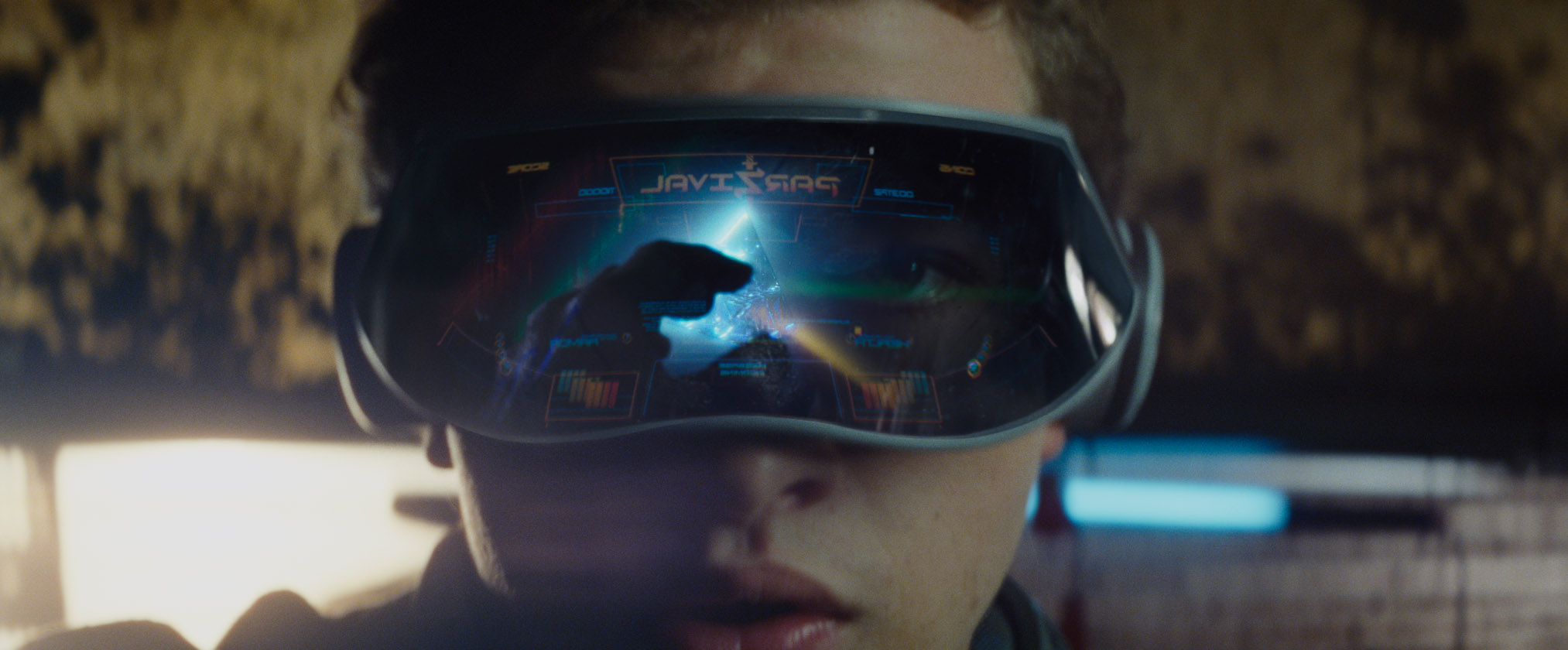

沉浸感对于当今电子游戏体验而言,同样尤为重要。尽管在游戏设计和外观上存在差异,但大多数成功的游戏都有一个重要的共同点:具备吸引玩家参与的能力。这种“沉浸式”体验既呼唤玩家,把玩家完全地吸引进游戏环境当中,又鼓励玩家将自己的想法、外观、情感以及行为反应与虚构的游戏人物合二为一,由此推动游戏继续进行。史蒂文·斯皮尔伯格在电影《头号玩家》中这样描绘人类的2045年:就算现实世界垃圾堆成山,人们也可以戴着虚拟设备化身为游戏世界光鲜亮丽的战士,对着现实世界的空气挥舞拳头,在虚拟世界中过关斩将。

▲《头号玩家》剧照

观者主观体验的临现感、沉浸感俨然已经成为21世纪人们最青睐的身体感知体验,沉入环境,在被环境全方位包围中享受感官刺激,强烈的参与感使得现实世界消弭于感知之外。

按照麦克卢汉的观点,“我们的感觉器官和神经系统凭借各种媒介得以延伸”,因此“一切媒介皆是人的延伸”。今天的游戏和电子媒介已经重塑了我们的感官,已经使得当代人的身体经验和父辈产生了差异,而电影也必将适应这种变化。观众对沉浸感的需求形成了一个不可逆的方向,传统的叙事电影似乎还没有完全意识到这一点。

●游戏与电影

“游戏化”(gamication),意指利用游戏的一些思路来改造非游戏行业,使得别的行业也能够营造类似游戏的愉悦感。

现代电影与游戏的瓜葛由来已久。一方面,二者互为竞争对手,它们都在为抢占现代人的精神领地而战。另一方面,二者也从相互的领域中汲取营养,形成交叉和互动式的发展态势。电影可以改编为游戏的剧情,如意大利电影《荒野大镖客》被Rockstar公司改编为游戏《荒野大镖客:救赎》。反之游戏IP也可以植入电影,例如电影《古墓丽影》系列、《生化危机》系列、《魔兽》、《愤怒的小鸟》……更有甚者如《头号玩家》便是一部由经典流行文化(特别是经典游戏IP组成的电影。《低俗小说》(Pulp Fiction,1994)被处理为类似不同支线人物的闯关游戏。《罗拉快跑》则直接借用了游戏的操作模式,女主角罗拉可以一次一次地“再生”去拯救男友。网飞推出的短片合集《爱、死亡、机器人》中,部分CGI短片的场景设计、人物质感很难不让人联想到CG游戏画面。

游戏与电影的区别在于观众与角色之间的关系。很多人将电影与游戏的终极区别归结于后者的“交互性”,这不禁让我们想起前文提到的鲍勃·威特默和迈克尔·辛格所认为的,沉浸感包含着“与该环境提供的持续刺激不断互动”。但是实际上“交互性”弱化了游戏中玩家与角色的关系。游戏是玩家操纵角色,并非玩家与角色“交互”,而是玩家即角色。但是在电影中角色由演员来扮演,角色关联观众。以“骑士与马”的关系来打比方,在游戏中玩家就是“骑士”,面临挑战,玩家自己做出决定,进行动作,并且承担一切奖赏与惩罚。当玩家做出正确的选择,行动到位而获得奖励时,玩家将体验到自豪感,反之玩家将体会负疚感。但是在电影里,演员饰演的角色是“骑士”,观众是“马”,观众相对被动地跟随着角色去经历一切,观众并不负责做出决定,因而也没有情感的负担。

一些电影人还是在不断努力创造观众能够控制角色的假象。例如在《黑镜:潘达斯奈基》中,屏幕上会不时跳出两个选项供观众来代替角色做下一步选择,且不同的选择会带来不同的剧情走向。但值得注意的是,“《黑镜:潘达斯奈基》突破了任务式结构的叙事模式,情节的推进没有附加任何任务属性,观影过程也没有强烈主观目的性,由于没有任务捆绑,用户可根据主观喜爱自主抉择,轻松体验剧情和电影技术价值”。

▲由评分可看出,观众普遍对交互电影还不够“买账”

像《黑镜:潘达斯奈基》一般的交互电影早在1966年便诞生了,捷克斯洛伐克导演拉杜兹创作的《自动电影》可以让观众自行选择情节的发展。但是50多年过去,交互电影依旧是电影史中非常小众的一个支流,这很大原因来自技术上的限制:如何在影院中让观影集体做出选择?投票选择吗?随着多屏时代的到来,观众确实获得了观影的独立性(同时也失去了集体观影的仪式感与沉浸感),但是交互行为依旧是对电影节奏的打断。

近几十年来不断有人预言,游戏与电影的合流是一个迟早的问题。但本书作者并不认同这种说法。尽管游戏的画面和声音品质越来越接近电影,一些电影也进行着互动性的尝试,但终究这是两种完全不同的媒介,所动员的也是人类不同的情感体验。比如电影观众不需要为角色的选择承担道德责任,不用去体会错误决策带来的自责和内疚——当然也体会不到成功通关带来的自豪感。这两种体验对应不同的情感需求。好比春节燃放鞭炮,有人一定要亲自燃放,有人则满足于站在安全距离看别人放。需要注意的是,这两种情感体验并非对应着两种不同的人群,因为喜欢电影的人有时候也有玩游戏的需要。它对应的是两种可以共存的情感需求。不要小看这两种情感体验的差异,作为游戏的玩家和作为电影的观众要承担不同的道德压力。比如主人公面临某一个抉择的时候,你的决定导致了他的或生或死,这不是任何一个人都愿意承担的责任。

游戏设计顾问欧内斯特·亚当斯提出游戏中有戏剧张力与由游戏可玩性带来的张力。后者为游戏的核心,一个游戏可以没有剧情,但是绝对不能没有可玩性。可玩性需要一条完整的链条组成:“接受挑战——做出选择——动作过程——得到反馈”;交互电影达到的仅为前两步,其动作过程依旧由演员饰演的角色代理完成,观众并不能如同游戏玩家一般通过控制角色身体的协调性打败大boss,或者通过推理分析解出难题,抑或通过细致的观察寻找到宝物。因而,电影观众在情感上是享有安全感的,因为他并不需要付出努力,他不是角色,但却可以凭借人的共情能力沉浸于角色。

>>著者简介

王竞,现任北京电影学院教授、博士生导师,北京市长城学者。著有《纪录片创作六讲》《故事片创作六讲》。作为电影导演拍摄过《一年到头》《万箭穿心》《大明劫》等故事片;担任2021年迪拜世界博览会中国馆主题影片总导演、《永恒之火——2008北京奥运官方纪录片》创作总监等。

作者:王竞 桂皓璇

编辑:金久超

责任编辑:朱自奋