严明的照片给我的感觉是很诚实的,而独特性是最需要诚实的,可以说他拍的每张照片都对得起自己。好的摄影师对时间有一种敏感,知道什么时候要按下快门。他会在时间脉络里等待按下快门的一瞬,要静下心去等待。而这种等待,其实是一种找寻。

——叶锦添,视觉艺术家

◎ 作者介绍

严明,摄影家。70后,安徽定远人。大学学的是中文,毕业后曾做过中学老师、摇滚乐手、杂志编辑、唱片公司企宣、报社记者。2010年辞去公职,现生活在广州。2014年至2015年出版有摄影随笔集《我爱这哭不出来的浪漫》《大国志》及同名摄影画册;2018年凭借《我在故宫修文物》获第二届京东文学奖年度传统文化图书奖;2019年出版摄影随笔集《长皱了的小孩》;2021年出版摄影作品集《昨天堂》。摄影作品由多家艺术机构及国内外收藏家收藏。

严明说,本书“是个机缘,如果可以,我愿意心怀惴惴地说出来。无意告诉别人我走过了多少路,倒是可以让人知晓我在每一个路口的徘徊,哪怕是让人看看这个不擅闪躲的人身上留下的所有车辙。这本书不教赚钱,不教人如何改变世界,我想谈的是关于保本,关于如何不被世界改变”。

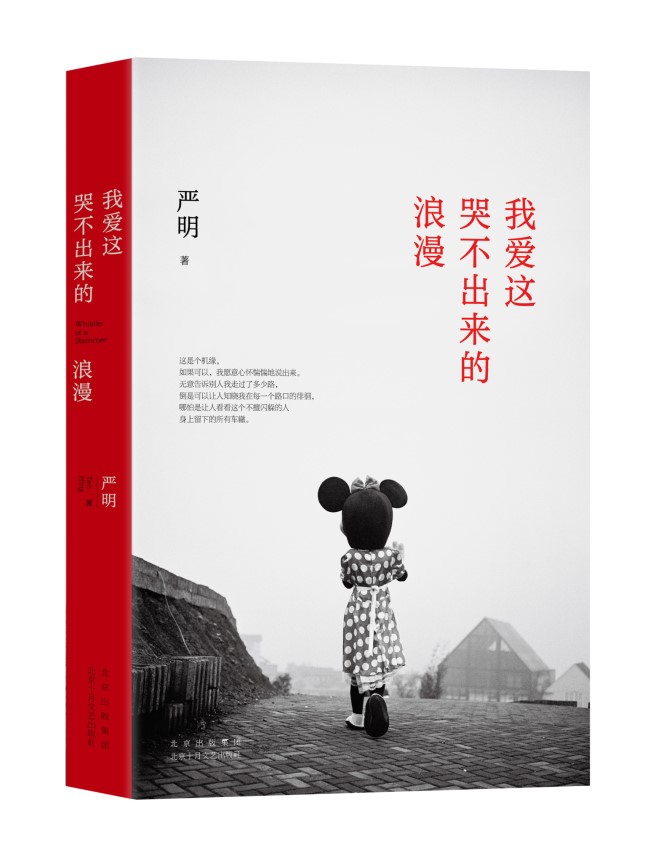

▲《我爱这哭不出来的浪漫》

严明 著

北京十月文艺出版社2021年11月出版

◎ 选摘

我爱这哭不出来的浪漫

拙是欢乐的关键

河南淮阳,每年农历二月二有一个巨大无比的庙会,庙会的主场是伏羲太昊陵和门前广场,会持续一个月,人山人海。最近几年每到这个时候我都会前去,感受那里的气势和神奇。如果说三峡一带不出两公里就有神人出没,那么二月二的淮阳庙会上就能把距离单位“公里”改成“米”,可以说是“一地神人”。四面八方来此祭拜的人中,很多装扮和表现都相当奇异,他们白天就在广场上驻扎,摆摊设点有唱有跳,引得众多人围观。我实在喜欢那个地方,总是提前几天到,在那儿晃荡,常在那儿一待一天。我们称伏羲为人文始祖、人王、人祖,他创立阴阳八卦、结绳为网教人渔猎、始造文字、创造乐器……想想这些丰功伟绩,后世粉丝们对他的膜拜方式再怎么神奇怪诞,我也不敢报以讪笑了。这是一种朝圣,可能正是奔放和充满想象力的神奇构成了我们智慧和文化的源头和生命力。

头一次去淮阳时,我拍到了两位扮成仙鹤参加巡游表演的老农。乳白色的毛毡布做的连体衣服,背后还有两片树叶形的小翅膀,看上去更像两个孩童;帽顶高高升起的有弹性的脖子连着鹤头,好像每一次颤颤的抖动都可以作为它是活物的证据;他们那裤腿下的旧旧的黑皮鞋,就显得有些草率了,让人感觉浑身的仙气在最根基处缺了一点讲究,漏了些气。我们知道,鹤的意象在中国古代的绘画中很常见,但是如此身体力行地穿着鹤衣出现,实在是既萌又荒诞,很有超现实之感,真不知道出自他们村里哪一位有爱的巧妇之手。我想,在民间,他们就是这文化的主人,就住在文化的身体里。这正是我个人比较喜欢的传统文化方面的关注。这两位老汉的这身行头,真是又巧又拙,“巧”代表了艺术的水准,“拙”是欢乐的关键。

古人说“性有巧拙,可以伏藏”。我们的艺术也会“显拙藏巧”或“大巧若拙”,它们像阴阳八卦一样,交叉变幻。我一直觉得我在做的,就是一种“拙事”,执拗地拿着老相机和黑白胶卷奔跑于各地,只是在寻找日渐稀少的一点点美好的感念。我无法像国外摄影师那样,来拍“隔岸观火”式的中国现实风景,因为那样并不能让我的原乡情怀落到实处。作为国人一分子,作为职业摄影师,对中国的感悟归根结底有优势。少小以来一切所学所想,所有能称得上技艺与情怀的东西,需要一个自然而然的出口。我们的历史和文化是、也只能是我们做艺术的武器。不过,我在数年的游历中发现,潜行在大国血脉中的沉默的优美、坚韧的放达、苦楚的浪漫,虽然是点滴的却又是明确的。那些贯通古今的人情、场景仍在不经意间与我的心境暗合,它们朴实的美好,给了我作为一个大国小民的非物质的幸福感,我也希望自己能是这种人文气息的领会者和延续者,而不是很多人误以为的观察者和记录者。更多时候,我并不为没有拍成什么照片懊恼,而这些叫作气息、气韵的东西显现的尴尬、局促、荒诞会瞬间让我心情不畅,像大石压住胸口。

现实以越来越雷人的姿态翻江倒海,魔幻现实主义在中国已经降格为现实主义。

经济大潮裹挟下,跌撞进这个时代的大国,人、事和景观到处都在剧变。传统为现代让路,太多美好场景、情境正在以令人发指的速度被改变或消除。中国传统的人文意境,涉及的不仅是简单的审美问题,它还包含人的精神、智慧、气质、情怀等一系列对我们的现在和未来都不可丢弃的价值。它们正是在被忽略和被压挤之下才呈现出荒诞和不易。我的好友,兰州摄影师刘劲勋总是在看了我的照片抛出一句“严妖”,我也挺乐意他这么说,我觉得这种调调就是古典与现实荒诞的东西撞击生成的,我喜欢这种撞击,早已成瘾。

荒诞是现实的呻吟声

“时尚是年轻的古典,古典是永远的时尚。”

人们手持着外来高科技产品,领受便捷、新鲜、时尚的资讯的刺激,加入到消费主义的全民狂欢,更新、升级、优化是我们对未来生活的浓情渴盼,而不知不觉与我们自己含蓄的、风骨的、节制的、智慧的一切作着了断。经济轴心飞速运转,巨大的离心力让那些在我们的栖息之所与我们相伴千年、滋养过、温暖过我们的东西向四面甩开,飞散。社会忙不迭地背弃过去、建构无法降解的新面孔,再也不在意可以保留多少能让我们记得住的乡愁。

近些年,收藏业兴盛,大家都喜欢老物件、旧东西。我也常因为一些庙宇太新而不太想进去看,虽然也知道,佛在于灵验与否,又不在于新旧。但是,我们面对被毁坏、中断过的东西,当它重新回来时总会选择怀疑。

我们在戏中常见到在寺庙里许愿的人,恳切地对菩萨说:若能保佑心愿达成,弟子定来还愿,一定“重修庙宇,再塑金身”!虽然是许愿,但从开出的支票来看,可能菩萨自己也是喜欢新装的,那我们何必坚持认为旧的好呢?可能菩萨也是实用主义,新衣辉煌又耐久,菩萨处理人间事务那么繁忙,是无暇怀旧的吧。同样有意思的是,香客在庙里捐了香油钱之后跪拜,值班人员会起身击磬或敲钟,同时说些祝祷的话,像是给百忙中的佛祖提醒:此人是交了钱的。没捐钱的我经常在旁边傻看着,想不明白。你看,纵然你心中笃信,在寻求庇佑的路上还是被别人用一点小钱活活抄了近道。

钱能绑定好多事,竟然包括内心的事。各地行走,我也惊奇地发现,在很多地方寺庙已经被私人承包,自负盈亏。猜想喜新厌旧、见利忘义,都不是菩萨的本意,一定是我们的心上蒙上灰尘。

有道是,衣不如新,人不如故。

有一年我来到河南滑县的老炉殿,远远看到其中的一间殿内供奉着四位威武庄严的大神:关公、药王、财神、二郎神。哪知走近细看,发现它们只是贴在墙壁上的户外广告喷绘画布。这还不算完,更令我无语的是二郎神的画像竟然是直接取材于网络游戏里的造型,并且图片原文件不够大,线条边缘还出现了锯齿。这样也能祭拜!看得出画已经旧了,似乎几位大神已经在这儿上班挺长时间了。这又让我想起早前在重庆长寿县江边见到的王爷庙,当时已破败不堪,只剩个空房子,屋顶还是漏的。进门就看见两个老太太对着一面墙在念经,墙上是她们自己画的三幅极简单的头像。而那作为神仙被祭拜的人物头像,我敢打赌,你一眼就能认出来,它们是天线宝宝。

老炉殿和王爷庙,像是精神灾害时期搭建的临时抗灾帐篷,只希望他们的为难能感天动地,引来投资善款,请来真神入驻,还原佛法庄严。庙和神像从新旧问题,降格到有无问题,从威严跌落为荒诞。能看到这种荒诞,我几乎是要庆幸的了,毕竟还有在相信的心,毕竟那些心上还有一层善念的包浆。

荒诞是现实的呻吟声,一直提醒我们,痛在哪里。

我决定认命

重庆的大佛寺,寺外新平整的土地上飘来了一堵云一样的花墙,让我喜爱有加。我在一篇日记里这样写:古典和浪漫的情怀,分明还行在这片土地上,还飘在天空中,还流淌在那位决定这么干的工匠身上。很多人看到这张照片会提出荒诞感这个词,是的,有荒诞感的,但它也是有浪漫的姿态的。我认为荒诞感也是现实的一部分,传统的去与留,变与不变的挣扎会通过荒诞感显现出来,它们也是这个时代的心电图,昭示着我们精神的挺拔与萎靡,隐忍与超脱。内在基因遗落得过多,长相就会不再有特色。各地样貌趋同,是作为摄影师的我走了那么多地方最怕的事。如火如荼的上楼工程、造城运动在釜底抽薪般地慢慢毁了我的神游大梦。各个城市都变得越来越像:差不多的建筑、差不多的广场,挂着差不多的广告画的商城和街道,一切都让我常常忘记身在何处。哪怕是到很西部、很北方的城市,街上广告牌上的明星也是一样的,不断能见到他们在各地兜售着美酒与家私、西装和电动车。耳朵边飘来的流行金曲也是一样的,他们哭号着孤独但誓不落伍……这个世界真的被扯平了,很平很平。

建筑学者黄居正说过这样一个故事:他曾在瑞士蒙特卡罗索小想让后来人只能在我们的影像中游园惊梦。都说一代人做一代人的事情,而这就是我们的时代。与它相遇,不是缘分,是我们的命。

我决定认命。

因为,我爱这哭不出来的浪漫。

作者:严明

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋