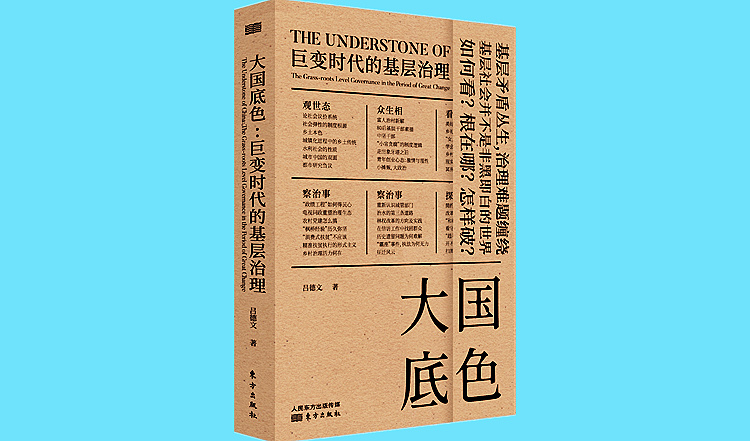

▲《大国底色:巨变时代的基层治理》,吕德文著,东方出版社出版

本书是作者吕德文近几年观察基层秩序及其变迁轨迹的结集。

全书分为五篇,从观世态、众生相、看活法、察世事、探秩序等方面,对城管、警察、纪检、信访等基层秩序维护者以及对微腐败、黑社会、恶俗文化等基层失序现象进行深入观察和分析,并对暴力、规则、反社会等基层社会秩序的构成要素进行细致解释,强调中国的基层社会甚为复杂,不存在一个非黑即白、泾渭分明的两极世界,基层秩序往往是诸多力量、多重逻辑构筑的意外结果,未来发展存在诸多可能性,因此理解复杂中国,需抱有敬畏之心。

作者吕德文系武汉大学社会学系特聘研究员、博士生导师,兼任武汉大学中国乡村治理研究中心研究员,中信改革发展研究基金会研究员,是人民论坛、新华网、观察者网等媒体的专栏作家,主要从事基层治理研究,近年来尤为关注非正规经济、边缘人、灰色秩序等相关议题。已出版《边缘地带的治理》(社会科学文献出版社2017年版)、《找回群众:重塑基层治理》(生活书店2015年版)等著作。

书摘

如何理解社会转型?

从基层治理角度看,社会转型一方面意味着新旧社会规范的交替,另一方面也意味着利益重新分配。两相交汇,巨变中的基层社会就像是一个竞技场,不同群体各显神通,争夺属于他们的那份利益。乡土远去,使得地方性规范逐渐解体,情、理、法、力都找到了用武之地;开放社会,使得竞技场门槛较低,每个个体都可一显身手。因此,基层社会既充满活力,却又处处孕育着风险。基层社会权力竞技场是一个讨价还价的系统,议价系统和定价系统相互交织、转化,各个利益主体因掌握着不同的定价权,具有不同的议价能力,而在社会议价系统中占据不同的位置。

一、基层权力竞技者

大体而言,基层社会权力竞技场的竞争者主要包括政府、地方精英、普通民众、“钉子户”及灰色势力。其中:

1. 基层政府:兼具定价者和议价者的双重身份。毫无疑问,在早已完成国家政权建设的今天,基层政府拥有垄断暴力的合法性,且是国家政策的执行者,理所当然是定价者。但又因深深地嵌入基层社会中,且具有自利性,显然它也是讨价还价的一方。只不过,不同历史时期,其在定价者和议价者间的角色定位有所侧重。

2. 地方精英:强有力的议价者,部分地方精英因具备基层政府“代理人”身份而拥有部分定价权。地方精英主要包括经济精英和政治精英,很多情况下,经济精英和地方精英会合流。在诸多农村地区,“富人治村”已是不可逆的潮流,经济精英通过担任村干部、地方人大代表,而在当地的权力竞技场中占据优势。

3. 普通民众:最大多数的议价者,但绝大多数情况下是权力竞技场中的“匿名者”。普通民众是政策执行的对象,也是地方精英主要的议价对象,他们为地方权力竞技场提供资源,却不一定能获得足够的回报。总体上,他们是一群相对被动的议价者,几乎不会公开索求定价权,也不会对定价者发出挑战。

4.“钉子户”:少数极其积极的议价者,敢于公开对定价者发出挑战。表面上看,“钉子户”是基层政策执行的阻梗,但他们的本意并非为了获得定价权,而只是为了得到相对公平的议价环境。在基层政府定价权受到极大削弱的情况下,“钉子户”也可能凭一己之力获得暂时的定价权。

5. 灰色势力,地下定价者,经常通过驱赶其他竞价者的形式在竞技场中获得优势议价地位。灰色势力对社会议价系统健康运行产生了极大挑战,也是基层社会权力竞技场秩序动荡的根源。因为灰色势力不仅以禁止竞争者进入权力竞技场的极端形式参与议价,且还或明或暗地争夺基层政府的定价权。

二、权力竞技场的嬗变

在转型期,社会议价系统并未固化、成型,使得定价权和议价权之间并无难以跨越的界限。在一个理想型的现代社会中,国家是合法拥有暴力的唯一主体,也是社会政策的制定者和执行者,理应是权力竞技场的裁决者。但在实践中,国家从未完全垄断暴力,一些社会团体和个人仍可以通过事实上拥有的暴力和决策角色,而在特定领域获得暂时的定价权。比如,由于国家基础能力有限,基层政府不得不寻找“代理人”,赋予“代理人”自由裁量权;在极端情况下,基层政府还乐于采用权宜之计,与灰色势力形成默契。甚至于,如果普通民众敢于越线,并有足够的意志力,也可以通过充当“钉子户”角色,迫使基层政府暂时放弃定价权,转而与自己讨价还价。

更重要的是,在基层社会的权力竞技场中,基层政府既是定价者,同时也是议价者。很多情况下,基层政府受自利性驱动,甚至会转让定价权以提高议价能力。20 世纪90 年代,由于计划生育、乡村教育、水利、交通等公共政策执行力度较大,再加上基层政府主要依靠农村税费征收维持运转,基层治理任务较重。为了调动村干部的积极性,绝大多数农村地区的乡镇政府转让了部分定价权,允许村干部根据实际情况灵活执行政策,从而形成了乡村利益共同体。基层政府议价者色彩浓厚,村干部定价者的角色错位,使得普通民众在权力竞技场中失去了议价能力,相当一部分农民因负担过重而放弃土地外出打工,或集体成为“钉子户”,从而导致20 世纪末的基层社会权力竞技场失去活力。进入21世纪,尤其是农村税费改革以后,基层社会权力竞技场得以重塑,主要表现在两个方面。

第一,基层政府逐渐退居幕后,成为社会议价系统中的定价者。农村税费改革大大削弱了基层政府的自利性,基层政府逐渐从管理型向服务型转变,这客观上为其重新回归到定价者角色创造了条件。而一旦基层政府议价者色彩弱化,地方精英就无法获得授权成为定价者。并且,随着行政理性化进程的开启,社会议价系统中的政府定价权也受到严格规制。典型表现是,在各地征地拆迁过程中,一开始地方政府还延续了过去议价者的角色,积极参与其中。但很快,有经验的地方政府转而运用市场方式,让专业拆迁公司主导议价,而自己转而专注于设计议价规则,监控议价系统的有效运转。特别是以项目制为代表的技术治理,其主要目标也是规避基层政府直接参与议价。通过项目申报、监理以及招投标制度,基层政府在公共服务过程中直接参与议价的空间越来越小。

第二,权力竞技场的议价性质也发生了根本转变。税费改革以前,议价具有剥削性,即议价能力较为强势的一方(基层政府、地方精英和灰色势力)向弱势一方(普通民众和“钉子户”)索取资源(粮食、税费、劳动力等)。双方虽存在激烈竞争,也有诸多讨价还价的空间,但仅仅是索取多少的差别。而近些年来,随着免税及国家涉农资金投入逐年加大,基层社会的权力竞技场本质上形成一种分利秩序,各个利益群体参与议价,是为了分配到更多的资源。哪怕是征地拆迁这种看似存在激烈议价过程的竞技场,虽可能存在利益分配不均的可能,却很难制造真正的利益损害方。因此,当前基层社会的权力竞技场存在两个主要特征:一是其资源容量越来越大,也就意味着竞技者的积极性越来越高;二是由于资源具有公共性,竞技场的开放性更高,每个竞技者都可从中获取机会。

作者:吕德文

编辑:薛伟平

责任编辑:朱自奋