【编者的话】艺术是文明的代言人,中国美术学院艺术人文学院教授范景中《艺术与文明:西方美术史讲稿(原始艺术-中世纪艺术)》日前由上海书画出版社推出。本书通过梳理三万年西方艺术脉络,直击艺术品背后的文明现场,不光涉及建筑、雕像、绘画等传统门类,还有音乐、书籍、文化、哲学等广阔领域的延伸,甚至还经常穿插中国美术以此对比。经出版方授权,从书中摘选“中国古书的品味”章节如下:

“让文字永存不灭。”它必然是艺术的。它和图像一样,是人类文明的象征。

我们现以2018年梁颖先生策展的“缥缃流彩——上海图书馆藏中国古代书籍装潢艺术”为例稍作说明。第一例是五代写本《妙法莲华经》,一部人们崇拜的圣书,纸张用的是加工颇为繁复的磁青纸,书写用泥金,即把金粉调成颜色手写。屈指算来,这部《妙法莲华经》传到今天已有一千多年了,可一瞥之下,它的金字闪闪发光,如同刚刚写就,让人叹为观止。实际上我们现在已经调不出这么漂亮的金色了。如果看一看这七卷前的扉画,画工的一丝不苟和制图的耐心毅力,以及扉画背面的装饰图案,连同字字端正的经文,都让我们认识到了何为“庄严佛净土”。

另一例是乾隆内府抄本《进瓜记》和《江流记》,这是典型的皇家图书。纸张洁白如玉,是清代的名纸之一开化纸,正文用四种颜色抄写,可谓精妙绝伦。其中不同的颜色除了区分戏曲中的解说、用韵、曲牌等等之外,显然也有用不同颜色帮助人记忆的作用。就像西方中世纪的圣奥古斯丁的信奉者雅克·勒格朗(约1360-约1422)所说:“在手抄绘本中用不同的颜色可以帮助人们记忆不同段落的内容……书中的不同形象和颜色,以其差别和多样能帮助人们清楚地回忆起书中的内容。”

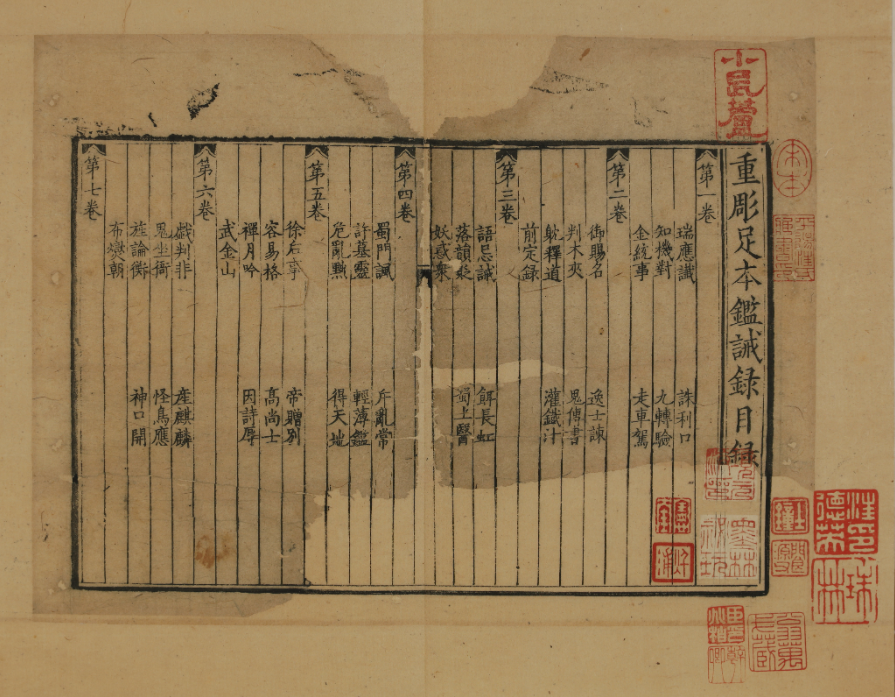

不过,如果把书装潢得太豪华了,有时也会让人看厌,有落入俗气的危险。非常崇拜宋版书的清代嘉道年间大藏书家黄丕烈就格外节制,他命人装修的书似乎从不在漂亮上下功夫,而是在恢复原貌上费时费力。上海图书馆展出的《重雕足本鉴诫录》,因书的四周边缘狭窄,在明代就为大收藏家项元汴用纸在四边接补了一圈。此书传到黄丕烈手里,他又为之重新装裱,题跋中说:

“此书向为天籁阁旧装,所补纸皆白色不纯者,故项氏图章及阮亭先生(清代诗人王士禛之号)校改朱笔,皆在白纸上。余今为之重装,悉以宋纸补之,取其色纯也。于图章及校改朱笔,仍留其白纸痕,所以传信于后。四围并前后副叶,皆宋纸。面叶亦宋金粟藏经笺。装潢古雅,与书相称。虽损旧装为之,恐或还有益于是书。装毕,复志数语于后。荛翁。”

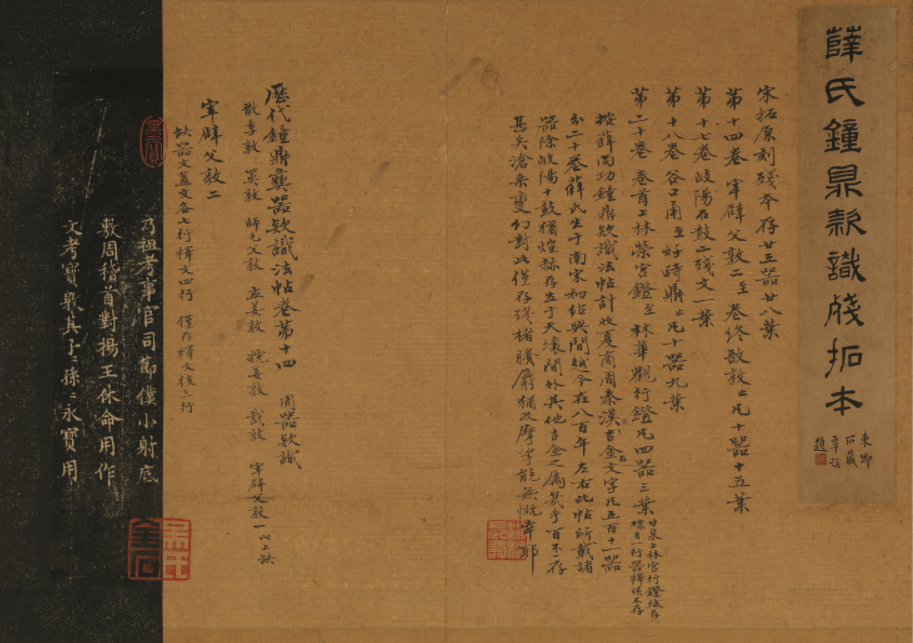

民国年间的大收藏家吴湖帆也装补过一部宋版书,那就是大名鼎鼎的《梅花喜神谱》,现藏上海博物馆。吴湖帆也是在四周接纸,但他接的是印有梅花图案的花纹纸,显然他不是为了原貌而是追求美观。我们如果再把吴湖帆先生所藏的《历代钟鼎彝器款识法帖》——这是一本残册,也在展览中展出——和黄丕烈所藏的同一部书的另外几本残册相比一下,一定会对其中的趣味之别有新感受。吴湖帆的书面是明代的如意方旗锦,黄丕烈用的则是旧纸,不过那种旧纸至少是明代之前的旧纸。因此我们不妨说,黄丕烈是复古派的装潢,而吴湖帆是艺术派的装潢。黄丕烈希望保持原貌,吴湖帆希望观感漂亮。

西方的手抄本大致也有这样的区分,但主要是在艺术上争奇斗艳。所谓的圣坛式装帧,木制的封面上通常装有宝石、玛瑙和雕饰过的大理石,甚至黄金。拜占庭式装帧的封面往往有象征的图像,内衬则使用贵重的织锦。相比而言,羊皮纸装帧就简单多了,虽然也用木材做封面,却是光秃秃的,有的甚至连封面都没有,仅以金属做的防护物和饰物来加固。然而,不装饰如果做到极致,也会有国色天香、不施粉黛之美。例如黄丕烈装帧的书就是如此,那种纯然古意的纸色本身令人想起了西塞罗的名言:“装饰的美人固美,不装饰的美人更美。”这似乎对现代装帧也有影响。例如日本作家谷崎润一郎《异端者的悲哀》,就全无装饰,只保留文字的简洁,他的《春琴抄》更是佳例。鲁迅的一些封面设计显然也受了日本简洁封面的影响。让人对纸的颜色产生美感,做纯粹的欣赏,或许在唐代就发生了,到了宋代更是登峰造极。美国的美术史家乔迅写过一本书,中译本名为《媚惑的表面:明清的玩好之物》,论述奢侈物品魅惑的表面同时带有隐喻的和触动人心的可能性。这些可能性借助于我们对器物的愉悦体验被实现。书中的例子很吸引人,但他漏掉了中国古人对纸张颜色的欣赏,确是一大遗憾。

古人对纸张的欣赏,例如台北故宫博物院收藏的一通蔡襄的信札,谈的是澄心堂纸,那是中国造纸的登峰造极之作,名贵到极点,连傲视同侪的董其昌面对它时,也踌躇退让,感慨地说:“此纸不敢书。”米芾也非常爱重纸,他的《十纸说》是研习中国美术史的人所熟知的。此处我要特别提一提清代学者阮元的记录,他在宫廷里看过不少名纸,所著《石渠随笔》卷八有一节题目叫《论纸签》,就是过眼纸笺的记录。我们先不管笺,只谈一谈他列举的一些纸张。

他说澄心堂纸细腻光洁,比明代的宣德笺质地还要好。端本堂纸如金粟笺而稍薄,其帘纹可见,上有“端本堂”三个篆字的蜡印,可能是元代的纸。又说元代的明仁殿纸与端本堂纸略同,上有泥金隶书“明仁殿”三字。乾隆年间仿明仁殿纸也用金字印。又说梅花玉板笺“极坚极光滑”,上有泥金画水纹。乾隆年间有一种纸,叫仿梅花玉板笺,就仿的这种纸。他也谈到金粟笺,说金粟笺色白,上面像有一层蜡者最好,其次是老黄色,如果黄白不均、质理松者就比较差了,因为写起字来不得墨。他例举的还有金粟山藏经纸、转轮藏经、法喜大藏等等,并谈到一种玉粟笺,说它大都比较小,非常大的极罕见。乾隆皇帝画《盘山全图》用的就是这种玉粟笺,长约六尺余,宽三尺余,非常难得。

乾隆的御笔小品则用粉笺蜡笺,它们不是明代的,更不是宋元的,而是乾隆年间新造的。乾隆年间还仿造过圆筒侧理纸。乾隆写的字轴,装潢时最喜欢用旧的宋纸,如果是大册,就用金粟笺接补装成。金粟笺流传下来的都比较小,接得好,就看不出接缝。记得傅增湘说过他对清代宫廷印书用纸的观感,说开化纸洁白如玉,太史连色如金粟。这是单纯中蕴含的豪华和高贵。不难想象,对精美贵重的豪华书的需要,乃是帝王和贵族的普遍要求,就算是平民或许也有这种奢望。这种奢望从社会学的角度说,既有凡勃伦(1857-1929)所称的“炫耀性浪费”,又有因为这种浪费而造就的一批靠此为生的艺术家,说不定还是当时了不起的艺术家。

中世纪的最后一部伟大著作是但丁的《神曲》,在《炼狱篇》第十一章中有一段著名的情节,写但丁和他那个时代的一位书籍装饰家相遇。但丁对他说,你不就是享有盛誉的奥代里希,在巴黎被称为彩饰大师的那位吗?但是由于但丁和这位奥代里希是在炼狱相遇,灵魂要在那里涤除傲慢之罪,所以奥代里希拒绝了但丁的恭维。他回答说,博洛尼亚的弗朗哥画的书页更加绚丽,荣誉完全归功于他,属于我的只有一小部分。不过我活在世上的时候,绝不会认输。但丁在这里也提到了“绚丽”,显然,画出最绚丽、最令人愉悦的书,必定是但丁时代的书籍画家竞争的主题。正是绚丽,也让我们回到了前面提过的《士瓦本福音书》中的金色背景。对于这种金色背景的意义,现在不妨补充说,如果有什么事物可称作普遍的人类特征,那就是对这种豪华和灿烂夺目的喜爱。

有一句谚语提醒我们,闪光的东西不都是金子。但如果是金子,当然更好,因为正像我们从《士瓦本福音书》中看到的,它能把闪闪发光的视觉吸引力与真品的价值融为一体。因此权力总是试图用压倒一切和具有震撼力的视觉上的浮华来环绕自己。不过社会上也存在不喜爱这种浮华的地方,我前面也做了交待,以后或许还会回到这一主题。

我们用这么长篇幅讲书籍的艺术,也许有人要问,为什么安排这样的内容?我的回答很简单,因为人类的文明说到底也是书籍的文明。我常常喜欢引用的一段话这样说道:“我们的文明是书籍的文明,它的传统和它的本源,它的严格性和它的理智责任感,它的空前想象力和它的创造力,它对自由的理解和对自由的关注,这一切都以我们对书籍的热爱为基础。愿时尚、传媒和电脑,永远不会破坏或松弛我们个人对书籍的这种亲切的依恋。”

作者:范景中

编辑:许旸

责任编辑:王彦