根据同名小说改编的电影《男孩和鹰》剧照。

在天文台里,詹姆斯·迪恩扮演的男主角看了一部教学片,听到一句旁白:人类,孤独的存在,仅是一支小插曲。这是一个有着强烈象征意味的场景,不带感情的旁白说着人类在星空下的孤独,呼应了少年在成长中的孤立无援。这是一部彻头彻尾的悲剧,但好的悲剧出现在对的时机会让人变得内心强大……每个个体的成长都可能是一场持久战,即便战况不同,战场和战事的细节不一样,但挣扎和心痛的感受是相通的。

有关“青春叙事”的经典背后,存在着太多年轻扼腕的故事;更进一步,被礼赞的青春光华,何尝不是克服了无数的挫败和伤痛。

《论语·阳货篇》里讲:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。”“诗可以怨”是创作中不可被切割的一部分,这话的字面意思是,好诗能表现人生中的痛苦,抒发痛苦情感的诗也往往很能打动人。诗是这样,扩展到更广义的创作——比如电影,也是如此。电影里有关青春题材的作品,固然有热血的、浪漫的,更有一部分激起强烈共情的影像叙事,朝着青春的阴影投去复杂深情的凝视。无论修辞或现实,与“青春”有关的交响,“可以怨”是不可少的一声部。

被誉为青春片的“万王之王”,电影《操行零分》海报。

导演特吕弗曾写道:“所有关于青春期的电影都是时代剧,它们把观众送回学生时代,送回我们的最初。”他写这段话,是为纪念他的偶像——法国导演让·维果。生于1905年,卒于1934年的让·维果,只留下四部电影,加起来片长不超过200分钟,却对后世的法国电影产生至深影响。特吕弗以《四百下》闯入影坛,掀起“新浪潮”,而这部电影是在让·维果的《操行零分》影响下诞生的。如果给《操行零分》下个定义,那么它是青春片的“万王之王”。这部仅有41分钟的默片没有严格的戏剧结构,没有讲述明确的故事,它是一群寄宿制学校男孩们的闹剧断章。片名“操行零分”是指老师能对学生给出的最严厉的惩罚。老派的寄宿男校犹如严密运转的程序,生活和学习的作息按部就班,一成不变的秩序和雄性青春期的天性冲突不断,在一个刻板的小世界里,男孩们把无限活力投入此起彼伏的捣乱中。天性和秩序的对立间,成人世界的一方并不能被定义成恶的反派,只是难免无趣。让·维果用近于白日梦的画面,呈现了一种不被接纳的天生而成的激情,用课桌玩叠叠乐和在宿舍里鹅毛满天飞的枕头大战,这些经典段落超越了“熊孩子”一时一刻的恶作剧,持续地在新的观众内心唤回青春期的狂热和赤诚。

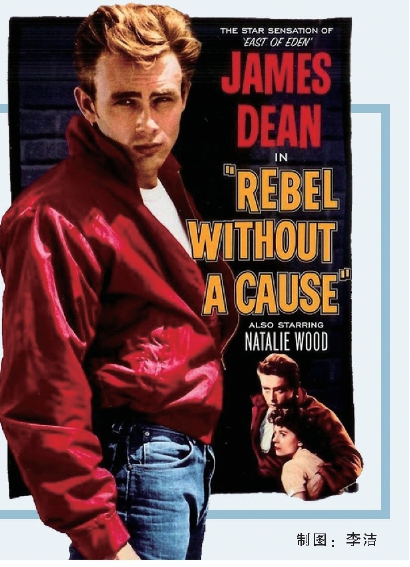

尼古拉斯·雷导演的电影《无因的反叛》海报。

《操行零分》让人看到成长中难以避免的“对抗”。这“对抗”是形形色色的,有时对象明确,是和成年人意志或规则的冲突,有时则说不清道不明,是“无因的反叛”。“一个男孩想尽快变成男人。”某一天,导演尼古拉斯·雷在写剧本的间歇,写下了这句话,不久后,他拍出了《无因的反叛》。这部电影里,出现了三个与原生家庭产生剧烈矛盾的少年,他们在24小时里经历生死爱恨的过山车,这是一群失去父母庇护的孩子,仍然纯真,却行将失控。电影里最意味深长的一个段落发生在洛杉矶城西的格里菲斯天文台,那里按希腊神庙的样式建造,导演以这个场所作为明确的隐喻,赋予整部电影强烈的希腊悲剧意境。在天文台里,詹姆斯·迪恩扮演的男主角看了一部教学片,听到一句旁白:人类,孤独的存在,仅是一支小插曲。这是一个有着强烈象征意味的场景,不带感情的旁白说着人类在星空下的孤独,呼应了少年在成长中的孤立无援。这是一部彻头彻尾的悲剧,但好的悲剧出现在对的时机会让人变得内心强大——当年,一个小镇青年看过《无因的反叛》后,决心离家闯荡,他在路上写了一句歌词:“要走多少路,才能成为真正的男人。”几年后,他出唱片,封面照上他穿着和电影里的詹姆斯·迪恩一样的红夹克和牛仔裤,那时,他给自己改名鲍勃·迪伦。

每个个体的成长都可能是一场持久战,即便战况不同,战场和战事的细节不一样,但挣扎和心痛的感受是相通的。《男孩和鹰》不是一部在英国之外知名度很高的小说,作者曾是公立中学的老师,从他的执教经验里提取了素材,写下这个 “萧条的矿区小镇里,一个看不到希望的男孩”的故事。导演肯·洛奇在拍摄一部 “小说改编” 的电影时,穿透文本进入了英国的现实。一个来自单亲家庭的底层男孩和整个世界处在紧张的对峙中,他在家庭或学校里都找不到自己的位置,被过早抛掷到社会学堂的他,用顽劣的街头生存伎俩维持着苟延残喘的生活。直到他遇到一只受伤的鹰,他在天地之间和鹰独处时,为自己构筑了前所未有的精神堡垒,然而那只鹰最终死于非命。这是一部苦涩的电影,它诚实地再现了现实坚硬的一面,即孩子无法幸免于结构性的不公平,面对命运的标的,他们很难有反击的力量。即便这样,电影里的男孩还是对他的老师说出了: “鹰是不能被驯服的,它们本性狂野,不怕任何人,这就是它们伟大的地方。”肯·洛奇说,这句话是送给英国劳工阶层的,当然,这“鹰”也象征了所有野蛮生长的青年人。

费里尼回顾拍摄《阿玛柯德》的曲折,为此写下:“我念叨零碎的陈年往事,因为狂飙的青少年时期差点就驾驭了我的生命,我不知该怎么处理它……对一个失落世界的肯定以及重新认识自己,感受是甜美的,因为压抑真实身份是我们的本性之一。”正如费里尼在若干带着自传色彩的作品中呈现的,少年往事的伤痕总能归于伦理冲突,现实不允许生命天然的激情和冲动打开生活的 “别的可能”。

就这一点而言,希蒂洛娃的《雏菊》既是女性声音的反抗,也是青春的神话。这电影非常大胆,开场时,两个女孩是木僵的人偶,她们说:“我们什么都不会,该怎么办?”然后她们进入井井有条的“体面人”世界,没完没了地搞破坏,在甜蜜的“混乱”中,她们越来越生动。在1960年代的捷克,有着野花般生命力的《雏菊》成了一则激进的宣言,导演用自由斑斓的画面传递了明确的态度:如果一种伦理秩序的维护是以牺牲个体多样性为代价,在这样的系统里,“破坏”才有可能挣脱死气沉沉的黑白世界,体会自由绚烂的颜色,年轻的生命可以是艺术的,也可以是享乐的,总之可以满不在乎。

如果《雏菊》因为大胆而显得惊世骇俗,索伦采娃导演的《迷人的杰斯纳河》就如同千帆过尽、蓦然回望时的一支温柔之歌。索伦采娃是杰出导演杜甫仁科的遗孀,《迷人的杰斯纳河》最初是杜甫仁科的回忆录,作为未亡人的妻子怀着对丈夫绵延无尽的爱意,拍摄一个渡尽劫波的男人在想象中回到少年的彼岸——在命运的惊涛骇浪平息后,“少年”是现实和幻想相遇的地方,“少年”因为自由而高贵,孩子穿过大片的向日葵花田,阳光照在花田上,阳光照在孩子身上,电影里的这一幕,是超然于时间之外的激情,而这份激情是“少年”的特权。

《文心雕龙》里,有“蚌病成珠”的说法,字面意思是珍珠虽好,代价是蚌承受的病痛,作者以此引申到修辞与现实的辩证关系。有关“青春叙事”的电影也是这样,经典的背后,存在着太多年轻扼腕的故事;更进一步,被礼赞的青春光华,何尝不是克服了无数的挫败和伤痛。

作者:柳青

责任编辑:黄启哲

*文汇独家稿件,转载请注明出处。