茱萸、饭后、鸡毛、撞墙......钟情袖珍小书的汪老如今也拥有了自己的“别集”

日期:2020年07月08日 14:10:18

作者:傅小平

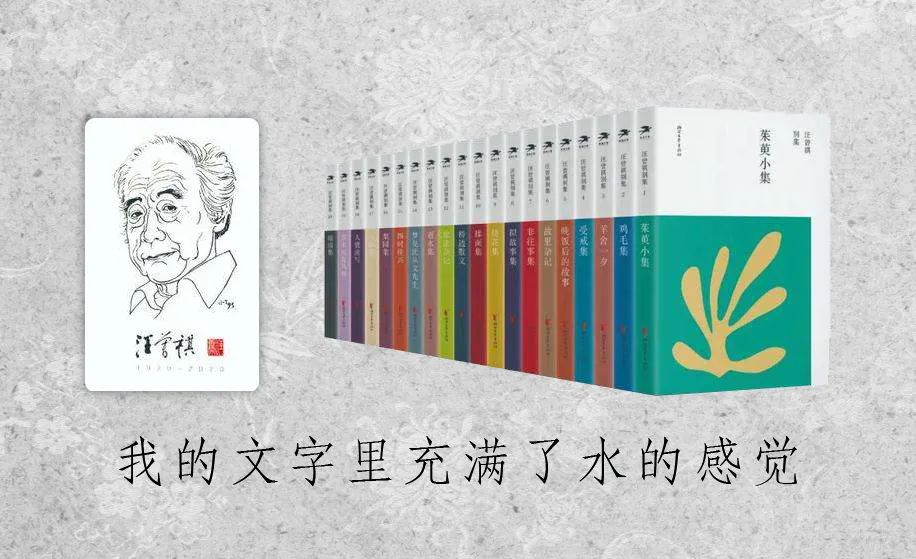

今年适逢汪曾祺先生诞辰100周年,浙江文艺出版社于近期陆续推出包括其小说、散文、戏剧等在内,计20卷,每卷各有独立主题,总字数达200余万字的《汪曾祺别集》,汪曾祺作品集众多的版本中从此又多了一个。

今天为大家带来知乾坤而爱草木的汪老曾为何欣赏袖珍小书,为何独爱写短篇而不写长篇,生前又如何看待自己的作品成集?

按照本书主编、汪曾祺长子汪朗在《别集》总序里的说法,出这样一套集子大概是汪曾祺生前没想到的。因为“别集”是汪曾祺为老师沈从文的一套书踅摸出的名字。上世纪90年代,岳麓书社计划出版沈从文的作品,沈从文家人与吉首大学沈从文研究室合作,编了一套二十本小书。为这套书取名字时,汪曾祺建议叫“沈从文别集”。这也合乎沈从文生前的愿望,沈从文夫人张兆和在《沈从文别集》总序里写道:沈从文想把自己的作品好好选一下,印一套袖珍本小册子。“不在于如何精美漂亮,不在于如何豪华考究,只要字迹清楚,款式朴素大方,看起来舒服。本子小,便于收藏携带,尤其便于翻阅。”汪曾祺以此想出这么个名字,也算是帮张兆和和他自己了却沈从文的一个心愿。

当然,“别集”并不是汪曾祺新创造的词。这个说法也是“古已有之”。《汉语大词典》对它的解释是:经、史、子、集中集部的分目,同总集相对而言,即收录个人诗文的集子。以该书编委之一李建新的理解,其实我们平时读的很多书都是“别集”,只不过有别集之实而没有别集之名。“别集和文集、精选集没有本质上的区别,当然和全集是不一样的。全集要收入作者所有的作品,甚至正式作品之外的各种文献资料,别集不大可能这么干。”以李建新的推测,《沈从文别集》的编法,多半还受了上世纪50年代平明出版社出的《契诃夫小说集》的启发。该集子都是小册子,一是精选作品,二是选进一些契诃夫的书信、札记,别人对他的回忆、评论等,拉近了读者和作者的距离。至于这套《汪曾祺别集》的命名,他坦言是从《沈从文别集》这套书来的。而《沈从文别集》是汪曾祺命名的,两者自然就有相通之处,其编选体例不同于常见的选集,每本书前附收若干访谈、序跋、书信、汇报材料等文字。每本书的编者也会写一篇短文放在书后,交代编选意图或者谈谈对作者、作品的理解。以上世纪九十年代岳麓书社《沈从文别集》为底本的纪念版钤印本但以汪曾祺的性情,在写作上他自然是要向沈从文学习,就像本书编委之一龙冬说的那样,汪曾祺是和沈从文一样确实能够有意识地发现生活美的作家。“无论你生活的时代、你自身的经历、你所处的社会环境如何艰难困苦,从他的作品里,你都能感受到一缕光芒,一丝温暖。他的老师沈从文说过一句话‘美好的事物应该长存’,他也多次引用过这句话,他也确实是一个善于发现和记录美的人。”虽然如此,汪曾祺未必想在出书上向沈从文看齐。在收录于《汪曾祺别集·鸡毛集》里的一封致中国现代文学研究学者吴福辉的信中,汪曾祺写道:“我看现代文学还是以突出的作家为主干,把一些受过某重要作家影响的较次要的作家放在此重要作家的章节中讲,比较圆通。比如把我放在沈从文的一章去讲,问题就较易说明。”由此可见他的谦逊、低调。他自然不想重复给沈从文集的“命名”,并被当成话题来讨论。对此,本书编委们自然也有考虑。以李建新的猜想,如果汪曾祺在世,即使不满意,也未必会计较他们做《别集》这件事。他解释说,汪曾祺先生是一个有趣的人,有名士气。从别人的文章里看,他对各种生活细节没有那么斤斤计较,对自己的稿子也不怎么留心收集。“我们做《汪曾祺别集》,认真地对待他认真写了一辈子的文字,这个态度他应该会满意的吧?至于这套书是不是能让他百分百地满意,当然没把握。但他应该会喜欢我们做事的‘耐烦’。”

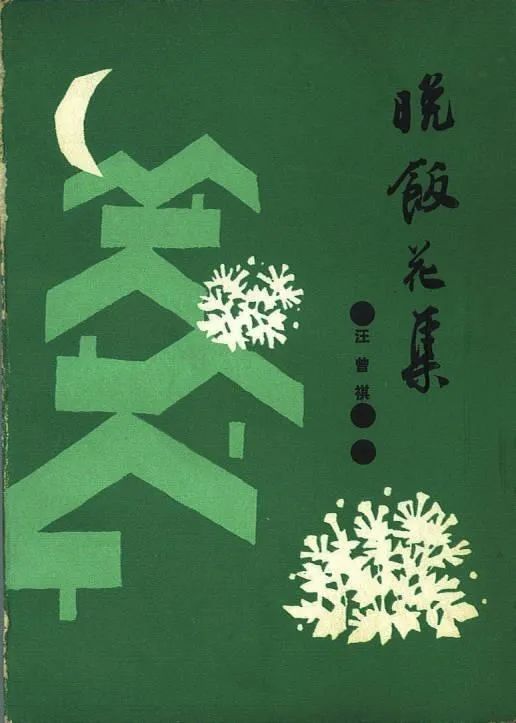

无论如何,汪曾祺在书要“便于携带、翻阅”这点上,应该和沈从文有比较一致的趣味。汪朗在接受媒体采访时曾表示,汪曾祺不收那些经典大部头,也没见他翻过。因为原来生活条件不好,等生活条件好了,也没有太多的时间去翻那些大部头。“我们家经常就是《鲁迅全集》一本,《高尔基全集》一本,都是刚买了一本,后面就不买了。比较全的是《契诃夫短篇小说集》。”汪朗还在一次演讲中说到一件趣事,人民文学出版社曾于1985年给汪曾祺出版过一本薄薄的小说集《晚饭花集》,他两年后去美国参加国际写作计划的时候,就把它和北京出版社出的《汪曾祺短篇小说选》一起带上了。“他那时候在海外还属于一个不知名的老作家。他就拿这两本小书作为自己的身份证明。”

汪曾祺也显然很是重视阅读。以汪朗的理解,汪曾祺不写长篇小说,一是因为他觉得自己的生活还不是很丰富,没有足够的素材,另外就是他对长篇小说有自己的看法。他认为长篇小说无论从结构还是从表现手法上来说都不够自然,生活中都是一个个片段,不可能处处都那么精彩。短篇小说可以抓取吉光片羽,把它写得尽量精彩。长篇小说一定要有一个架构,再往里面去填东西,加入各种各样虚构的东西。“而他认为大家的生活现在都那么紧张,你跟大家说那么多废话其实没什么用。”汪曾祺显然也不喜欢读长篇小说,龙冬有一次和汪曾祺聊天聊到托尔斯泰,问他:“您读不读托尔斯泰啊?您觉得托尔斯泰怎么样啊?”他说:“托尔斯泰,我也读不进去。”虽然如此,世人仍会觉得汪曾祺没写长篇是一大憾事。龙冬曾对他讲:“您写长篇,这是新闻。您干脆半睁半闭眼的说,我给您记录,或用录音机录下来。”汪曾祺答道:“不,我必须用笔写,这样我可以触摸每一个字。”的确,汪曾祺认真对待他笔下的每一个文字。以汪朗的说法,炼字是他有意的追求,也是他比较得意的地方。“他写完东西基本是不改的,你看他的稿纸是很干净的,一般都是一次性成型。”实际上,汪曾祺写作能一次性成型,也因为他有打腹稿的习惯。汪朗透露说,汪曾祺写作有个特点,开始不动笔,就在那瞎想,谁都不理。“我们家里人就说老头又在直眉瞪眼。那时候家里有一个破沙发,每天早上起来吃完饭就坐在破沙发上,沏一杯浓茶,两只手端着闭目发呆,有时候可能半个小时,有时候可能四十分钟,如果觉得想好了再去铺纸拿笔,再开始动笔写。他写东西不愿意想到哪儿写到哪儿,而是打好腹稿以后再动笔,所以他能够写得比较流畅跟这个习惯可能也有关系。”

而以汪曾祺“写小说,就是写语言”的高要求,或许就不是那么适宜写长篇了。再则,在汪曾祺看来,从小说本身来说,相比长篇,短篇小说更适应如今的时代。他也曾在1982年的一篇文章中提到,“现代小说是快餐,是芝麻烧饼或汉堡包。当然,要做得好吃一些。”把他那些短的小说或别的文章汇集成《汪曾祺别集》那样的几卷本袖珍本小册子,也自然更方便读者“吃”。由此,汪朗觉得,张兆和写的那段话,用来描述这套别集的出版宗旨,也十分合适。“简单轻便,宜于阅读,是这套书想要达到的目的。当然,最好还能精致一点。”而他所说的精致,一方面指的出版形式上要精致,另一方面也指的,相比此前出版的12卷《汪曾祺全集》,内容上更精致。“《汪曾祺全集》因为收文要全,也有不利之处,就是一些文章的内容有重复,特别是老头儿谈文学创作体会的文章。汪曾祺本不是文艺理论家,但出名之后经常要四处瞎白话儿,车轱辘话来回说,最后都收进了《全集》。”汪朗还举例说,汪曾祺刚开始写作的时候,受国外现代派影响很大,写一些比较洋化的现代派作品。“我家老头子说,有一天他在路上走着,后面两个女生在闲扯,一个问谁是汪曾祺,另一个回答说,就是那个写别人看不懂自己也看不懂的诗的人。这回我看了看他当年写的诗,我觉得确实人家评价没错。”但在汪朗看来,收入这些作品好处就在于,它们能够让读者更加全面地了解汪曾祺是一个什么样的人,并且看他怎样从一个深受西方影响的作家,慢慢变成运用中国语言非常熟练,而且写东西非常直白的作家。“全集收入的文章,虽然不可能都很精致,但可以给我们提供他创作的总体发展轨迹或者说脉络。”

收入这些比较洋化的现代派作品的好处还在于,它能让读者仅只是从外在形式上,就能看出汪曾祺并不是一味传统。汪曾祺在很长时间里,都被打上诸如”中国最后一个士大夫作家”“一个不折不扣的乡土作家”“一个地地道道的中国的传统文人”等等标签,以至于如龙冬所说,不少读者先入为主认为汪曾祺很传统,很文雅,都很少会想到把他跟“先锋”、“自由”联系在一起。“其实,汪曾祺甚至是先锋的,如果‘先锋’的意思是,指的他在不断地学习、试验、追求、探索汉语白话叙事文学如何更洒脱。应该说,他直接秉承着‘五四’以来中国融入世界的审美价值取向,最终是把文学指向自由的。”汪朗也证实,汪曾祺很不乐意别人将他归入传统文人或是乡土作家的行列,认为这带有守旧和封闭的意思。他也自认为自己是个具有现代意识的作家,当然文学的表现形式有时候很“传统”。而汪曾祺的现代意识,也不只是渗透在他早期的作品中。如果说,他越是到了后来,越是给我们传统的印象,只是因为他经过了深层的转化,以至于看不出什么痕迹了。在这个过程中,他也有遭遇挫败的时候。汪朗表示,汪曾祺曾经说自己写剧本就是想和京剧闹闹别扭,把现代元素注入到戏剧中,提升京剧的文学品质,但他觉得没有成功,就像一拳打在了城墙上。“此次,编委们把《别集》戏剧卷定为《撞墙集》,也正是从老头儿和我说的这一段话里演绎出来。”事实上,此次出版的别集保留了汪曾祺那些比较洋化的现代派作品。第一集《茱萸小集》,主要收入汪曾祺早期在西南联大时期的作品。如龙冬所说,这些作品在艺术形式上、技法上,都可以看出汪曾祺是有意识的、甚至是刻意的,在模仿西方现代派文学,比如乔伊斯、普鲁斯特、波德莱尔、伍尔夫等。相比而言,俄罗斯的契诃夫、美国的海明威,西班牙的阿索林,等等,都是汪曾祺经常提到的作家,也对他的创作产生更为直接,更为持久的影响。而既然是别集,也自然是拿掉了他一些不那么有代表性的作品。李建新介绍说,此次编选,小说部分,没有进入的很少。因为早期小说只做一册,整本书字数有限制,就放弃了十几篇。散文部分,未入选的更多一些。大体上讲,主要拿掉了一些表态发言或者应酬类的文章;由别人记录的讲稿,《别集》只是挑选了比较典型、比较精彩的篇目。诗作、杂著、书信等,作为附属文字,只收了一部分,但所收书信的文字量也不算少。所以,相比全集和别的小体量的作品集,《别集》就如汪朗调侃的那样,显得有些“不上不下”。“比起市面上常见的汪曾祺作品选集,《别集》字数要多出不少,收录文章数量自然也多,而且小说、散文、文学评论、剧本、书信等各种体裁作品全有,可以比较全面地反映我家老头儿的创作风格。相比《全集》约四百万字,《别集》字数又要少了一半。”而《别集》的另一个优长之处在于,如汪朗所说,这套书的主持者大都对汪曾祺的作品有着深入了解,也编过他的作品集,有的当年常和老头儿一起喝酒聊天,把他们家里存的好酒都喝得差不多了;有的是专攻现当代文学的博士;有的被评为“第一汪迷”;有的参加过《汪曾祺全集》的编辑;还有的对他的戏剧创作有专门研究。“这些人聚在一起编《汪曾祺别集》,质量有保证不说,还改正了其他一些版本中的错误,文字上比较准确,这是一套‘干干净净的作品集’。”

作者:傅小平

编辑:郑周明

责任编辑:李凌俊

*文学报独家稿件,转载请注明出处。