在整理黄裳与父亲周汝昌的通信时,周伦玲发现了黄裳寄给周汝昌的一部分小说《鸳湖记》副本, 大约有十万字,上有周汝昌用红笔批改的痕迹。这部撰于1960年代初期的明末历史小说,有名士、有美人,据通信可知,小说抄稿也曾寄给明史专家吴晗一份;至1964年9月,已成二十一万字。

1962年,香港《大公报》陈凡先生约请黄裳撰写一部以晚明史事为题的长篇小说。黄裳心为所动,又畏其难,三思而后还是决心动起来再说,于是他写信把这个消息告诉了好友周汝昌。

黄裳与周汝昌曾是天津南开高中的同窗契友——不仅同班兼同屋,而且是知己。周汝昌年长黄裳一岁,所以总是称他为老弟,黄裳则呼周汝昌为兄。周、黄二人志趣略同,都酷爱文艺。那时每日晚饭后,情意悠闲,风日晴淑,例至校外散步,直走到墙子河畔为度,饱领落日归鸦之趣,霞天散绮之奇。二人不光是走,当然还有说笑,而话题往往落到“红楼”上。黄裳后来回忆说还记得当时二人谈论“红楼”于墙子河畔,大骂高兰墅的事;而周汝昌,则记得创作了一个新字,那就是redology!

1962年,正值“红楼”大热,考证文章迭起。彼时,《光明日报》邀约周汝昌撰写“曹雪芹家世生平丛话”的文章,其忙得不亦乐乎。得知黄裳欲作小说,就鼓励说:“大抵事在‘动手’,动了以后不愁不有进境;必待‘万事齐备’才动,则恐有终究无此可能之险。”周汝昌还以自己作比,说:“兄之‘丛话’即是好例,原意绝不够‘动手’的条件,差得还远——远极了!可是此‘远’何日能‘近’哉?若非《光明日报》‘打鸭上架’,恐尚不知何年才‘动’,而动动之后,亦始觉非不可先‘小动’也。是以兄力赞胜业,勿忽勿忽。”

黄裳在给周汝昌的信中说:“心动,又畏其难”

周汝昌:“别人我不知,我闻此讯认为此乃一件大事、要事与盛事”

原来黄裳正在设计写一明末历史小说:

每日构思于此,他务都废,颇有趣。大抵写晚明江南复社诸公居乡种种情状。主要在写钱牧斋、柳如是及张天如、吴梅村故事,而以周延儒复相至杀头为一大关键,其间有名士、有美人,有文选家,有政客,有山人……,总之,有民间疾苦,有政治斗争善恶等,亦有社会生活,内容足够丰富的。问题在下笔,曾设计了几种写法,似传统都有局限,必须新发机抒才行。

黄裳对于自己小说的内容、写法,乃至书名的定夺,都有所交待:“小说不拟写甲申乙酉之顷,因此一段太俗,涉事者太多。在周延儒赐死后即告一结束,然后一跳至清初吴梅村的活动,最后是在嘉兴做《鸳湖曲》,忏悔名场,故书名拟为《鸳湖记》。”黄裳说:“如可能,以后当更写清初政事,就可以找上《丛话》的内容了。”“《丛话》的内容”,指的即是周汝昌撰写的“曹雪芹家世生平丛话”的一组文章,黄裳认为周汝昌文章所写,其实就是清初历史之钩玄索隐也。

周汝昌最兴奋者莫过于黄裳的明清之际的小说写作计划,即回信说:“仅闻此题目已作数日欢喜,万望付之实现,勿徒讬空言,令我辈读者虚望屠门而垂涎也”,“尚盼随时告我以进展”。

得到周汝昌的热情赞成,黄裳很感动,7月3日回信道:“近一月中,几全力考虑此事并收集材料,期于下月开始动笔写之。计划颇庞大,写则先从小处写起,照理须有较长之准备,但看来也只有先动起手来,不然终无成期也。兄前曾有此议,极是极是。”

黄裳开始抓紧时间努力写小说,两月间已得万三千言,写到虎丘复社大会,有黄皆令、卞玉京出场,他沉浸在自己的创作之中,那激发出来的灵感铺陈开来,自己感觉非常有趣。他欲寄给周汝昌,“或先寄请一粲也”。

周汝昌闻知黄裳已开端写小说,且已得万数千字,喜不可支!他说:

别人我不知,我闻此讯认为此乃一件大事、要事与盛事,比什么都觉得味也。务望坚持,点滴积累,兄无他能,但可予弟以精神支持也。

黄裳:“此稿有抄稿两份,寄兄之一份,请即在上面动笔,不必客气”

黄裳小说写得颇畅,过了两天已成万五千字。黄裳平日工作很忙,抽不出时间,只能在星期天闭门写作,这让他大费思索。他拟为柳如是“立传”,可是此人之资料虽已穷搜广采,但其前期活动及思想仍未能详知。黄裳认为柳如是的的确确是一位奇女子,是晚明社会中一个典型人物,值得好好写一写。

黄裳处处留心小说资料的搜集,在得知周汝昌即将前往天津市文研所作曹雪芹的学术报告后,即嘱托他赴博物馆寻觅有关王百穀与马湘兰通信手卷与题跋,说这是写小说必不可少之资料。

1962年的国庆节,放假三天。这三天黄裳一直呆在家里写小说,连前共得二万数千言矣。他表示今后一年中当以此为努力之标的,因为自己已把这视为名山事业了。

“国庆三天休假在家写小说,连前共得二万数千言矣。今后一年中当以此为努力之标的,弟盖以名山事业视之也。”

至10月底,小说已成三万言。黄裳谓之“亦大苦”,其辛苦可想而知。小说开头写的虎丘胜会,出场者有张天如、吴梅村、陈子龙、黄皆令、卞玉京、陈老莲,如今已写至夜访卞赛赛。在这一章里想介绍人物时代背景、政治局势,故须费很多笔墨,他希望等写到十万字时,抄一份寄给周汝昌一观。

周汝昌闻黄裳小说已得三万言,大喜:

弟言“亦大苦”,良然良然,此惟个中人能体味斯言。此在过程中实为冷淡生活、惨淡经营,其艰辛甘苦有非局外人所能想像万一者,况我辈又非“专业”作家,可以从容将事乎?然正要苦中苦后始能得乐中乐。兄但“精神支持”为弟“打气”,而无一字可以赞助盛业,则大恨事也。

周汝昌说,可等将来时机成熟时,向人民文学出版社现代创作部介绍推荐之。

黄裳没等第一章写完,便嘱人抄了一份稿寄给周汝昌,说:

小说稿,望好好提意见,于风俗、制度……等处尤望留意。惟恐其出笑话。语言干净否?不“现代化”否?均望仔细正之。此稿有抄稿两份,寄兄之一份,请即在上面动笔,不必客气(语言……小处)。有大意见则望另纸出之,此书拟写三四十万字,如得兄助,得少可观,何幸如之。

黄裳亟盼周汝昌大力协助有关明末的掌故之可供资粮者。

临近年末,恰周汝昌患病卧床:“新稿卧中字字一读,印象极佳,大手笔也。”“所嘱,一一在意——且亦正皆吾留意处,吾等一说即合拍,乐即在此也。初步印象,于当时具体事物(包括一切,衣着、器用、习俗……),必须形象地历史地突出鲜明起来,偶有仍不够处。语言正是仍有不尽‘干净’处,有仍嫌‘现代化’处。”周汝昌还提出一个建议:“兄意冒辟疆写小宛,着西人毕今梁所赠西洋夏布轻衫,抵北固登金焦,薄如蝉纱,洁比鲜艳,以退红为里,于江山最胜处,千万人争步拥之,若此之类,大可拆借运用以刷色也。”

黄裳回信说:“小宛一节甚妙,当写入之,或入之他人名下。此亦浪漫主义及历史剧创作不拘于史实之一端也。以后有此等素材亦乞不吝见示。”又言:“暮年时当读小说以欲神思之论极当,事实亦正如此,读一名著即觉妙绪通人而来,此非一人之见。巴金亦语我此意,可见有同代之理。”其时,香港《大公报》已经刊登出黄裳撰写的一篇吴梅村小文,但他仍感觉对“梅村少年行事颇费心思,不知如何落墨方不歪曲古人”。

至12月中旬,黄裳小说又成一节,他仍寄呈周汝昌。周汝昌把《鸳湖记》第二部一口气读完,乃觉此节已“渐近自然”,文笔胜前节多矣。首节犹时时不免斧凿痕,此则颇有瓜熟蒂落、水到渠成之乐,遂用红笔将首节逐字推敲贡愚,自谓颇足供采酌。周汝昌不愧是红学家,他除了指出文字还要力加锤炼,更向黄裳介绍了自己读红楼之心得:

只举最要一点:弟作小说须向“石头”“玉兄”学习,其特点之一即不多作交代语,早早地唯恐读者看不懂、读不懂而时时“书中代表”,不马上下解释,须容读者涵泳自得之,读至下文有关处,方恍然有会其意,必如是,乃不浅不薄而有深度、有厚度,该豁达处须豁达,不得处处沾滞……“形容词之类”乃万不得已之“物”,能不用即不用、能少用一分即少用一分。常见时下作家专门靠形容词作“艺术”,于是此艺术乃变为廉价而且可笑的东西。此乃兄之谬论,然亦平生读红楼之心得,非吾弟亦不轻语人也……

黄裳和周汝昌雁去鱼来,绵绵不断。黄裳马上回复说:

所论小说诸点极确当,何尝不知红楼之妙,亦何尝不欲白描,惜无此本领并无此闲心情。此种小说,如能以一年读书,两年写之,则定较目前所成大妙,然不可得也,只能于办公之余偷闲写数百字耳。所幸者身体顽健,自信尚可活三十年,此书只作开手练笔,继或撰李秀成故事或他种题材,必可有所成也。此为壮志,亦只能为兄道之。

黄裳盼望周汝昌于暇时批改之,并开玩笑说:“细批不妨,将来可传一周批本也,不太狂而可笑乎?”

黄裳:“此小说非有四十五万字不能解决”

1963年开年,黄裳再托周汝昌协助索取天津博物馆所藏柳如是山水卷子的副本,其后带有钱牧斋的一个长长的题跋。黄裳小说续写即开始于“钱柳因缘”,因此他极需要,说可以此成一章小说也。

春节后的天气,渐渐转暖,黄裳劲头十足。4月初,黄裳小说已写成六万言。接下来钱牧翁柳如是即将次第登场。到了中下旬,已写到八万字。黄裳打算初步先写个十四五万字,作为小说之上部,再看是否有机会发表。

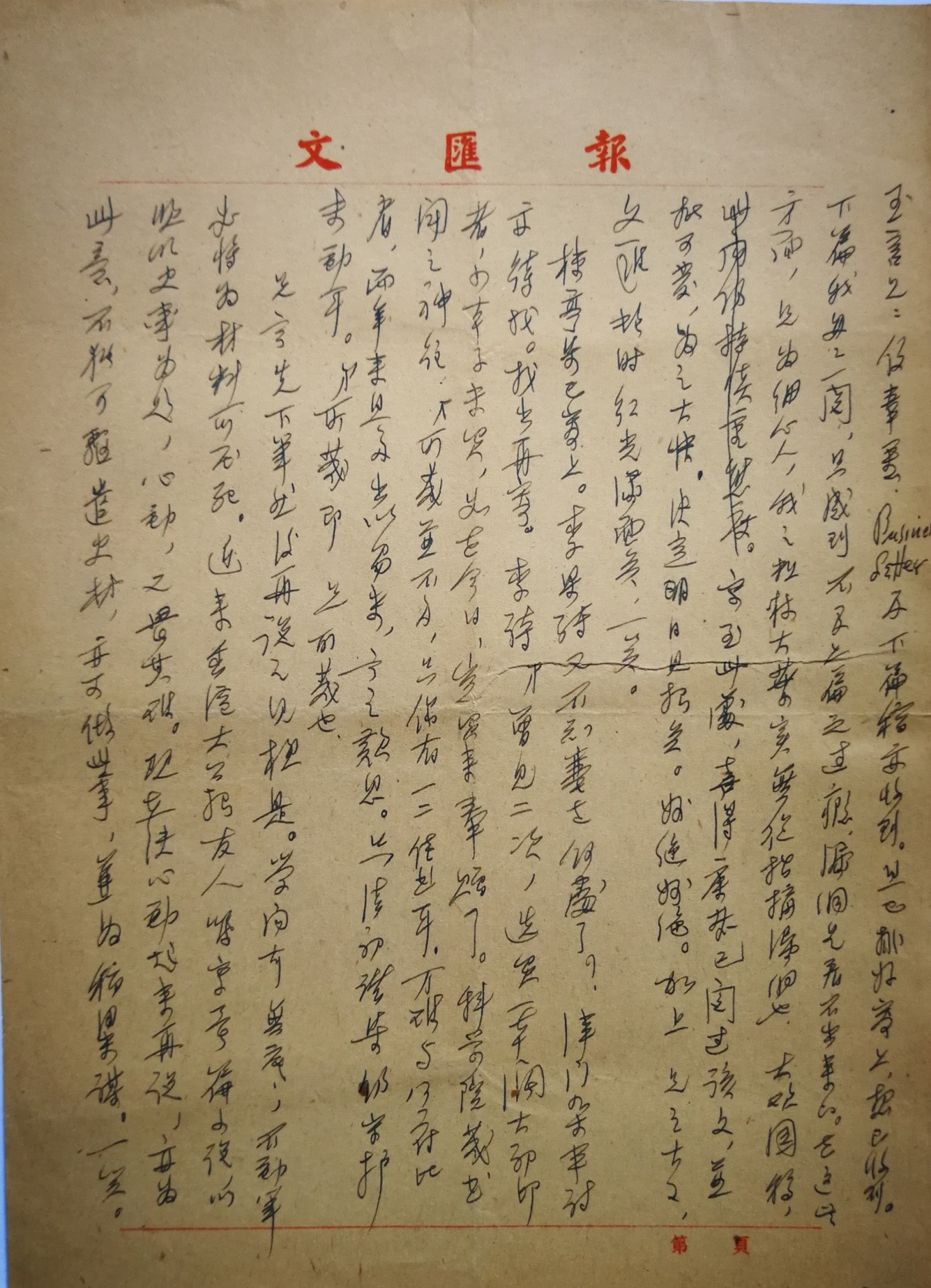

黄裳小说《鸳湖记》手稿

进入6月,小说已成十万字。“近来所写诸情节已渐入紧张之境,此一题材之矛盾冲突,本亦自尖锐,不患无戏剧性,惟想多写些社会情状,遂使篇幅大大加长,如钱柳姻缘及廷杖,京都诸状……皆拟写入之也。想来恐非三四十万字不办,殊患无此时间矣。希望今年能完成一半就好。”

9月,黄裳小说已写至十三万余字:“场面铺排渐大,困难亦较多,但每天持之以恒,必写千字内外,如打太极拳,然此极有效之方式也。近写至吴梅村归娶(奉旨),乃于其仪节故事……毫无所知,无已,只能取清俗点染之。兄能有所助我乎?又,欲夹写卞玉京与吴梅村的关系,而吴正新婚,殊难下笔。此事在晚明,太不奇怪(如‘换个号,娶个小’),今日视之,则有些那个。不知有何妙法,望闻高见。”

10月17日,黄裳写给周汝昌一封很长的信:

此种千里面谈,诚为快事,惟惜不能如古人论学之书,多谈实际问题,此自工作所累,不能读书,不能上图书馆,无从做研究,真最大憾事。即写小说亦只能就手头所有资料,加以脑中幻想以结成故事,终觉未惬。意者,初稿成后,能得注意,俟可抽身,以数年时间,补充改写,则明末社会情状,或可反映较多。姚雪垠所撰《李自成》,兄曾读过否?近草草翻阅,其写战争是弟未曾构思过的,但写官场矛盾,则仍多俗笔,但也有参考之处。又,近来所讨论的阶级道德继承等问题,确是触目惊心,真觉下笔有千钧之重,如何艺术地、在描写布置中不失历史主义的原则下而表露其批判之意,真不易不易。如现在写到卞玉京和吴梅村的关系,许多人都劝卞嫁吴为妾,此在当时固绝自然之事,但今日写之,却处处感到别扭,好像说不出口。此类问题最令人头痛,有何高见?(最后当然要批判吴梅村的)……现在看来,此小说非有四十五万字不能解决,而以目前的情况又绝难早日杀青,还是先做大部打算为妙也。总之,此事言之尚早,惟兄之关切则时刻不能去怀耳。

11月下旬,周汝昌终于在朋友的帮助下得到柳如是《月堤烟柳图》,他赶紧写信告诉黄裳:

津门柳如是坐花信楼中,所作月堤烟柳图卷子照片,顷已求获(原装或是册页因有折痕),细柳笼烟小桃初放,曲桥流水笔墨不群,致为可喜。有牧斋题语……赐假归娶仪注,迄不可得,但袁枚少年有此事,据记载则着红斗篷,骑白马,送者数百人,则此等细节亦是为小说撷取供设色用也。弟已参及否?

黄裳马上回复说:

柳如是《月堤烟柳图》久闻其名,徐邦达近刊书画流传目录上曾载之,末且有黄皆令题诗,此图皆弟小说中人物也。……钦赐归娶之红衣白马,自可点染入之,“年少朱衣马上郎,春闱第一姓名香”,此固明人(陈眉公)送梅村归娶诗句也,非无稽之谈,亦大妙。小说近即将结束此“归娶”一节,时间竟拖了两月,亦以前些时久疏笔墨所致。今冬海外煤之供应可以“敞开”,计每日拥炉写千把字,或无大问题,旧年前后当将此小说推至高潮阶段,此固尚是计划也。

信的最后,黄裳透露了他想把小说抄稿:“寄请吴晗一看,听其意见,此公明史专家,当有可助。”

恰巧周汝昌也久欲向吴晗请教明清史事,便回复说:“若得弟介,亦大佳事。可由弟将小说稿备齐,由我送与。”

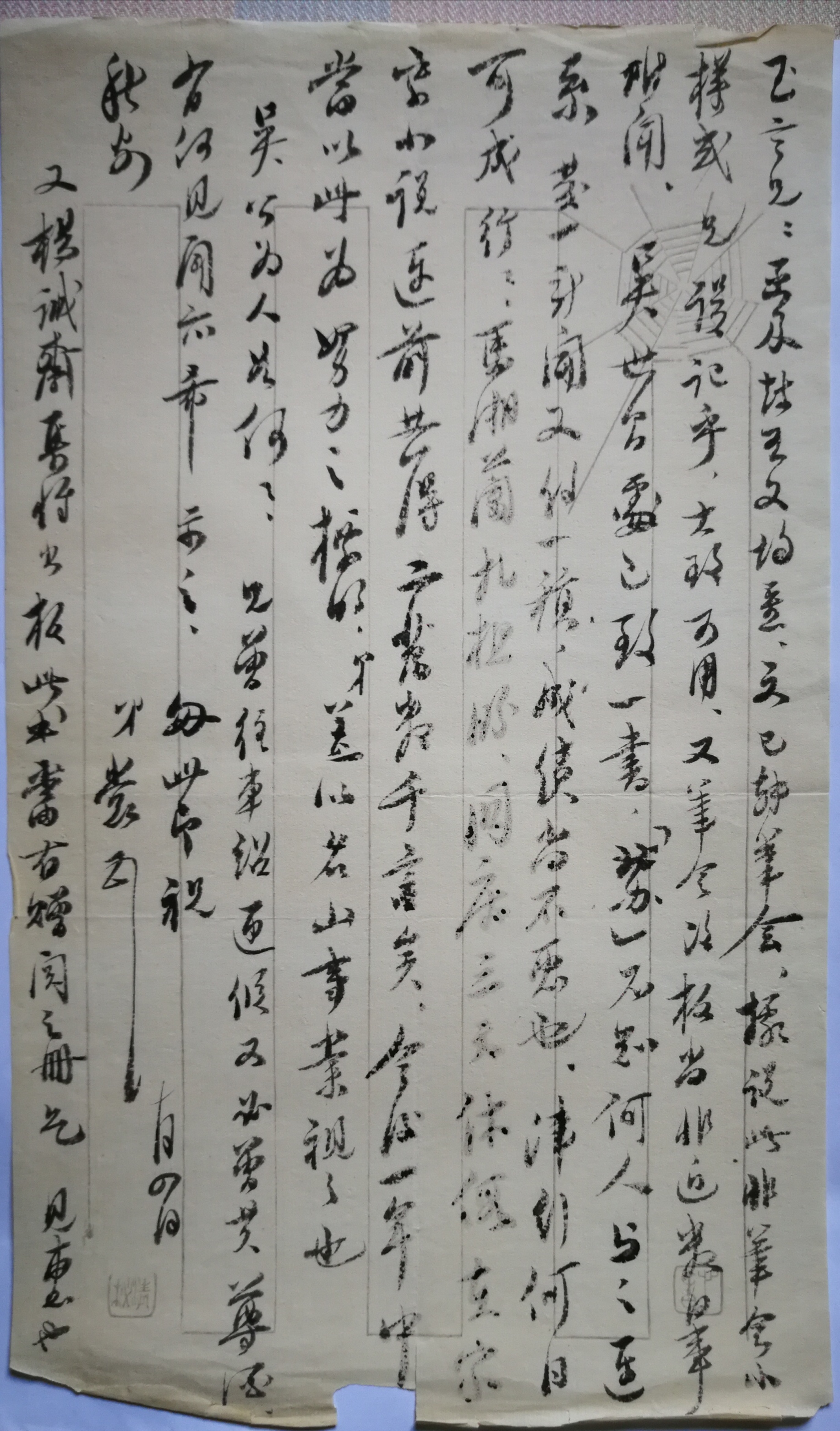

周汝昌、黄裳合影

1964年1月的某日,周汝昌应约赴吴晗处。“那日因其家中修房不能工作,即邀至彼时暂居之东交民巷的国际饭店,谈次颇洽,将及两小时。”由于当时未能先读黄裳小说,故不能进入详细讨论。

月底,黄裳写信告诉周汝昌:“吴辰伯四天前即有一长信来,对小说提了意见,大半为史实上的问题。关于结构、笔法、人物估价……较少。”并言:“辰伯先生勉兄成一清史家,此意甚善,与弟所见正同。前屡屡建言皆此意也,更过十年,应可此学名世矣。”

1964年3月,黄裳所事文汇报社下乡从事社会主义教育运动,他被报社安排在第三批,大约是在秋天。“其间尚有半年时间,拟趁此机会写小说数万言,惟近已开始忙碌,殊不敢必有何成果也。”

1964年的9月,黄裳小说“已成二十一万余言,已写至鸳湖舟会……小说中拟写三女子,柳如是奇,方玉学温婉善良,黄皆令则弱矣。但不知能完成此愿否?!”

11月底,周汝昌向黄裳透露张丛碧得到蘼芜砚:“最奇者,丛碧得此之次晨,即又得牧斋玉凤硃研,over-night之间,二研合璧,真奇缘也。”黄裳则问:“柳如是砚有钮否?其外形可少介绍否?当写入小说也。”

* * *

本文看似流水账,实则记录黄裳与周汝昌来往书信涉及小说《鸳湖记》的写作过程,大约止于1965年初,之后就不再谈论小说了。在周汝昌1964年12月17日致黄裳的信封背面,不知何人写道:“周汝昌信内问到黄裳小说在香港发表否?”想必这些信函是被查抄后归还者。

黄裳寄给周汝昌的一部分小说副本,大约有十万字,目前保留完好,上面确有周汝昌用红笔批改的痕迹。

作者:周伦玲

编辑:陈韶旭

责任编辑:李纯一

*文汇独家稿件,转载请注明出处。