▲赵昌平

2018年5月21日上午,接到陈尚君兄电话,听到他急急问我知不知道昌平兄20日逝世的消息,我完全懵了,只是连连地说不可能、绝不可能!因为19日我还收到他很长的微信,谈起正构思关于韵律研究的问题,如能成文,来年4月可赴香港中大的会议邀约。怎么会一天之间,人就没了呢?查看手机,才看见教研室、朋友圈都转发了上海古籍出版社的讣闻,学术圈里已经一片哀悼声。顿时心如刀绞,忍不住泪如泉涌。

我与昌平学兄相识于五十七年前。1963年夏,我们同时考取北大中文系本科。开学前,因为河北发大水,京沪铁路中断。北大派一位处长专程来上海,组织当年的新生以及滞留在上海的南方同学计一千余人,一起北上。路上五天五夜,乘坐过火车、轮船、公交车等各种交通工具。在烟台往塘沽的轮船甲板上,我们初次交谈,才知都是同系新生。到了北大,上海来的几位同学都分到文学专业。赵昌平在2班,我在3班。除了小班开会以外,大课都在一起上,这才渐渐熟悉起来。

大学一二年级时,我们常常坐在一起听课,下课后就互相对笔记。有时在阅览室自习,也会互相留座位。我素来不善于主动和人交往,与同班同学很生疏,只跟赵昌平在学习上还比较谈得来。但三年级参加“四清”运动,几乎一年不见。后我们都成了挨批的“白专苗子”。之后两年大家都迷失在巨浪中,找不见对方了。到1968年底,全年级同学作鸟兽散,他去了内蒙,我去了新疆,以后的十年间没有通过音讯。

再次联系时是1979年,我考上了北大古典文学专业的硕士研究生。昌平兄考上了华东师大施蛰存先生的研究生,到九十年代时,他已经成为颇有建树的唐诗研究学者。我曾向系里建议将昌平兄调进北大,教研室和系里已经表示了赞同的意向。可惜昌平兄后来自己犹豫了,我觉得他的根已经扎在上海拔不动了。不然北大就会多一位杰出的教授。虽然他在上海同样做出了卓越的贡献,但我知道昌平的北大情结是很深的。他曾和我说过,离校十年后重回北大考研究生时,他刚走到未名湖边,便泪流满面。无论我们在北大度过的五年留下了什么样的记忆,他对母校的怀念始终不变。

▲赵昌平在学术会议上

近四十年里,我和昌平兄因为地隔南北,平时没有交谈的机会。上世纪八九十年代,主要是在各种学术会议上见面,有事才书信往来。电邮流行以后,他一直不会用,我则懒于写信,通信就更稀了。但我家在上海,每年探望父母时,一定会到上古社去看望他,他有时也到我家来聊天。本世纪初以来,我们又有一段时间都担任唐代文学学会的副会长和《文学遗产》的编委,见面的机会便有所增多。

2003年后我因父母去世,回沪的次数减少。但此后的十年间,每年都能在全国“两会”上遇见昌平兄。2003年到2008年,我在第十届全国人大北京团,他在第十届全国政协新闻出版界别。2008年以后我转到第十一届全国政协教育界别,他也在政协,有时在同一所饭店驻会。加上他为《中华文史论丛》聘请了一批清华、北大的编委,有李学勤、李伯重、张国刚、陈来、阎步克、罗志田、秦晖、荣新江、陈平原、李零等等著名学者,我也忝为编委之一。每年他都会利用“两会”进京的机会,请国刚兄张罗,在清华附近的餐馆召集一次编委座谈会,和《论丛》的责任编辑一起,请大家看前几期和下期的目录,为刊物提意见和建议。有时还有一些赠书。每年一次的聚会,不但加深了学者们对上古社的了解,文史哲不同专业的教授之间也得以相互熟识并有所交流。如今这些都已经成为难以忘怀的回忆了。

有机会见面时,我们谈得最多的是当前学术研究的动态。三十多年来,社会风云变幻,学风趋于浮躁,有时确能动摇人的心志。我们有一致的坚持和理念,彼此相互支持,能真切地感受到在学术大道上有知交同路而行的愉悦和信心。而在昌平兄,和我聊天还有一层了解北方高校学界信息,启发他策划出版选题的用意。谈得高兴时,就会笑着说:“其实我觉得自己还是更适合做出版。”我也觉得他对出版事业的投入是超过学术研究的。从这本文存中收入的关于出版方面的论文不难看出,他从事出版业,既有审定具体书稿的丰富实践,同时又有高屋建瓴的理论思考,而且顾及大局的意识非常强烈,眼光也远远超出了自家出版社的利益。给我印象最深的是无论在何种形势下,他始终将专业出版社的学术良心放在首位。在前二三十年传统文化书籍出版和销售的困境中,这样的坚守是何等可贵。作为同行,我当然遗憾他为出版耽误了太多的研究时间,否则他的学术成果将会更加丰硕。但也许对他来说,学术成绩只是个人的事,出版却关乎社里的声誉和发展,“还有这么多人的饭碗”,后面这句话我不止一次听他说起。至于他个人在出版界获得的多种荣誉,他却从来不提,我还是从上古社的讣告里得知的。

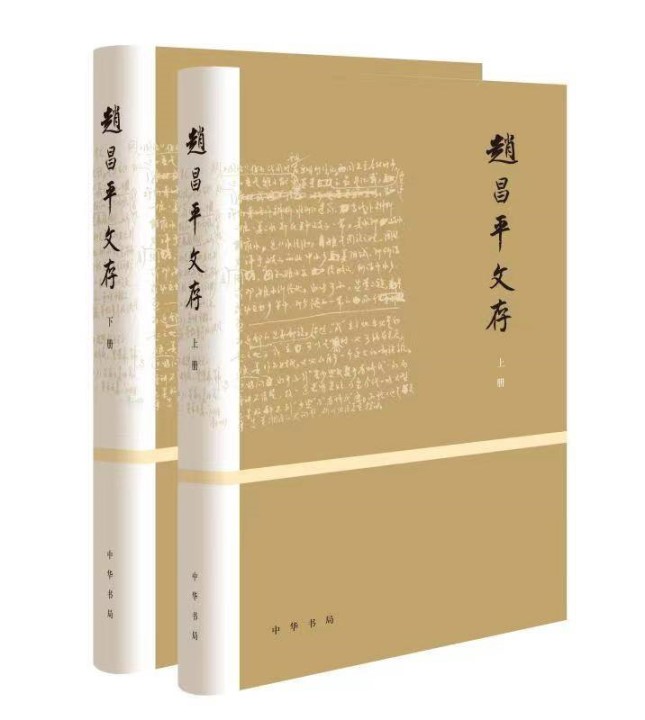

▲《赵昌平文存》,中华书局2021年出版

近几年,昌平兄渐渐从总编的岗位上退下来,但继续担任上海版协理事长。每逢上海举办夏季书市,他都会协助版协邀请各专业的学者来上海图书馆举办文化讲座。这些讲座极受市民的欢迎,经常是一票难求。2014年夏,他也邀请我赴沪,和他一起在上图为普通听众讲《古典诗歌的文化意蕴》,这是一场愉快的对谈。直到我返京时,他仍然意犹未尽,在机场收到他好几封短信,反复和我商榷王维的“中岁颇好道”究竟指什么“道”。前年他已经从版协退休,却还为上海的文化传播工程“中华创世神话”写完了四十万字的学术文本,以致病倒住院。次年2月,又帮助上海书画社的“中国书画文献基本丛书”寻找顾问。总之,他的心里始终放不下出版界的工作,只要有事找他,总会全力以赴。

昌平兄的主要精力都用在出版工作上,自己的学术研究则依靠下班回家以后到半夜这段时间。这种工作习惯严重损害了他的健康,加上抽烟太多,很早就患有冠心病。尽管如此,他一直没有放松学术研究,无论是对于自己的方向还是古典文学研究的趋势,都有很深入的思考,也常在不同场合发表。他主张宏观和微观研究的汇通,力求从更广阔的历史文化背景中探寻文学现象更深层的内涵,一点点地从中抽绎出诗史演进的轨迹。他又特别重视对诗歌的感悟力,强调文学的内在规律研究,形成自己的研究个性。这两点我深为赞同,也一直在与他遥相呼应。而他最独到的思考则是将文学史研究中的体悟和古典文论中的理念结合起来,形成自己对古典文学研究本质的理论认识。尤其是关于《文赋》《文心雕龙》《诗式》理论体系的思考,几十年来未曾中断,想法也越来越清晰。他不但贯通了《文心雕龙》各章理论概念之间的逻辑联系,而且还将刘勰的理论体系活用到当前的古典文学研究的理论建构之中。在2013年《文学遗产》编委会会议的笔谈中,他将文献、文化和文学之间三维一体的关系完全打通,透彻地解释了三者的定位和契合点,从根本上讲清楚为什么文学研究的核心命题是意、言、象的道理,并进一步提出刘勰、皎然等人的理论体系实为“中古文章学”。由此分析了以文章为文学本位,必然对文化、文献学提出更高要求的原因。这就超出当前三者研究厚此薄彼、互相轻视的局限,可说是古典文学研究圈内少有的高姿态。他本人也运用这种思考,从更高的理论层面上来认识唐诗,提出过贯通“意兴、意脉、意象”的观点。六年前我在完成《先秦汉魏六朝诗歌体式研究》一书后,请他在序中谈谈对这种实验性研究的看法,他又结合刘勰的理论,提出了“集意势声象于一体”的研究目标。像这样高屋建瓴的通透见解,在当今学界是极为罕见的。

昌平兄同时也用自己的唐诗研究实践了上述的理念。古典文学研究的方法多样,但能够全面掌握的学者并不多。昌平兄则既能做作家年谱考证以及别集注释等文献整理工作,又能对作家的思想性格作深入精辟的分析。这部文存中关于顾况、秦系、皎然、戴叔伦、郑谷等中晚唐作家的生平行迹、作品真伪和系年的考订思维极其缜密,几乎细不容发。尤其追溯李白思想和创作源头的一系列论文,分析之深切精辟,在相关研究中也可说是独树一帜的。如《李白性格及其历史文化内涵》和《鲁仲连、赵蕤和李白》两篇论文,看起来所用的思想资料与以往李白思想溯源的论文大致相同,但能结合庄子和孟子思想的两极表现,令人信服地论证了李白“王者师”的大志及其“英特越逸之气”的由来。赵蕤的《长短经》在八九十年代被研究李白的学者认为是李白纵横家思想的主要来源,而昌平兄则指出鲁仲连为儒家中的另类,赵蕤的学术源流则是杂学兼收而以尊孔尚管子为主,从而进一步为解释李白的个性和行为方式找到了切合历史事实的原因,这些论文思维的精深和观点的辩证之所以为同类研究所不可及,显然是因为他对先秦思想文化资料本身的理解独具只眼,善于从诸子文本中发现各家思想之间的内在联系。而非如多数文学研究者那样,仅仅停留在对儒家、道家、纵横家等先秦诸子的浮泛印象和一般认识之上。

在深入研究作家思想艺术的基础上,昌平兄尤善于对宏观的文学现象加以总结归纳,从中提炼出规律性的问题。他曾告诉我,他的硕士论文《“吴中诗派”与中唐诗歌》在答辩时曾经有争议,但马茂元先生极力称赞,并推荐他修改后寄到《中国社会科学》发表。多少年后回过头来再看,这篇论文在当时确实开出了一种新路:即通过细读第一手文本,从中发现文献和前人研究中从未提及的文学现象。“吴中诗派”不是一个现成的文学史概念,是他首次提出的,这种深层次的问题隐藏在文本背后,需要研究者独特的敏悟才能发现。直到现在,我仍然认为这种研究是难度最大的一种境界。

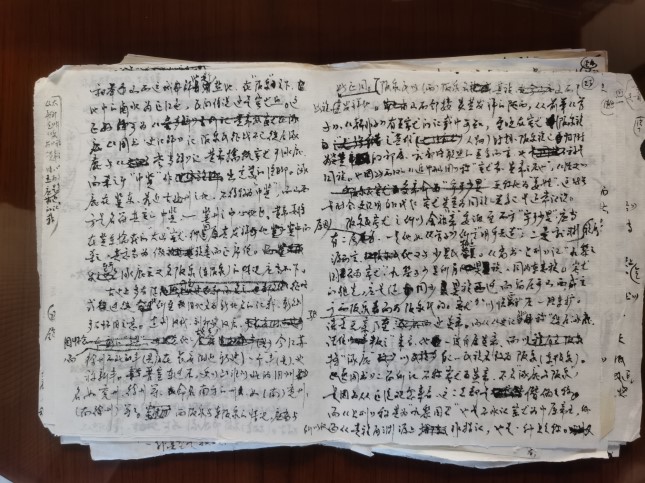

▲《赵昌平文存》手稿

此外,他在研究唐诗繁荣的原因时,善于将诗歌发展的内因和外因有机结合、相互渗透,由此开拓出多种不同的研究思路。例如《盛唐北地士风与崔颢李颀王昌龄三家诗》,是较早从某一地域的士风来考察某一时段诗歌态势的论文。当时几乎没有学者从北地豪侠型诗人群体这个角度,把崔颢、李颀和王昌龄这三位诗人联系起来认识。他从三者共同的行为和心理来解释其诗中的天真狂侠之气以及对七言诗的开拓,便将历史文化的背景与诗歌创作变化的内在机制自然地融合在一起。又如《开元十五年前后》是引用率极高的一篇名作,角度也很新颖。他因殷璠《河岳英灵集》中“开元十五年后,声律风骨始备矣”这句话,引起关于盛唐诗分期问题的思考,并运用考据式的做法,对开元十五年前后诗人群体的新陈代谢、著名诗人在长安登第的情况、社会状况和朝政的变化、诗人地位学问风气与心态的转向,作了辩证的分析,由此指出盛唐诗人大致可分三期,当时存在朝野两种诗史的走向并相互影响,这是盛唐诗秀朗浑成、兴象玲珑之格调形成的主要成因。我后来撰写《论开元诗坛》一文时,虽然重在解释殷璠这句话中“声律风骨始备”的内涵,但其中注意到开元二十三年前后另一批著名文人进士登第与文儒的关系,实是受昌平兄此文的启发。这篇论文中以兴象、气脉论诗的观念,以及重视初盛唐朝廷诗风影响的思路,同样体现在他的另一篇名作《上官体及其历史承担》中。“上官体”向来被视为初唐四杰文学革新的对立面,几乎没有人关注其诗歌创作。昌平兄联系龙朔年间对上官体的不同评价,注意到小谢体受到重视的现象,认为当时朝廷诗坛实际上面临着如何用六朝声辞来表现新朝气象的问题,上官体正是适应了这种需要。并结合高宗朝文化氛围由儒向文的转变,根据上官仪编撰《笔札华梁》中提出的“六对”“八对”和“六志”,重新解读了其诗“绮错婉媚”的内涵。接着文章顺流而下,通过分析上官婉儿对沈、宋诗的评判,指出从上官仪到婉儿,朝廷雅体这一脉如何吸取六朝诗特别是小谢体的精髓,直接影响到盛唐诗的演进。这些论文观察问题视角独特、思考周密、论述有力,屡屡受到日本著名唐诗专家松浦友久先生的称赏,也常被本段研究生的学位论文所引用。

在研究唐诗发展的内在规律方面,昌平兄也是开风气之先的。他在《从初、盛唐七古的演进看唐诗发展的内在规律》一文中指出:“对于唐诗繁荣的原因及其规律性的研究,实际上往往有以外部因素,即以对当时经济、政治、文化的研究,代替对更为重要、更为复杂的诗歌演进内在规律的研究之倾向。抽象的、宏观的探索,应当以具体的、微观的分析为基础。”这一见解至今仍有现实意义。他在该文中提出初盛唐七古有三个先后相生、不可分割的发展阶段。在分析这三个阶段的不同特色时,他着重从赋对初唐七古的影响、盛唐七古句式声调的骈散相间、意象的体物探象、布局取势的纵横驰骋等方面总结出唐诗发展的一些规律。我后来也写过《初盛唐七言歌行的发展》一文,正是在他研究的基础上,进一步探讨七古歌行的源起,以及歌行和七古体式的构成原理,可与他的论文相互补充。他又写过《初唐七律的成熟及其风格溯源》一文,最早指出七律的形成与初唐应制唱和风气的关系,成熟于中宗景龙年间的背景,蜕化于骈俪化的歌行的风格渊源。我后来在写《论杜甫七律“变格”的原理和意义》时,就在他的结论基础上论述了七律“正宗”与乐府歌行和应制诗在声韵和格调方面的关系。

我与昌平兄的专业方向都是汉魏六朝隋唐文学,又都侧重在六朝到初盛唐这一段,学术理念一致,研究思路相近,共同语言很多。我们都很关注文学史中一些较为深层的呈阶段性发展的创作现象,偏重于在微观的基础上进行“中观”的研究,对于具体作家的研究则较少。但我们也都从不同角度研究过李白、王维等大家的若干问题,兴趣和话题始终保持一致。当然偶尔也有争论,不过决不会伤和气,反而更加重视对方的不同看法。九十年代末他在策划《新世纪古典文学经典读本》这套丛书时,还特地来信建议由我写《杜甫诗选评》,他写《李白诗选评》,藉以纪念我们的学术友谊。我欣然同意。这本小书也促使我后来继续探索杜诗艺术和辨体的关系,写了一本新的专著。可惜我再也听不到他对这本书的意见了!

▲赵昌平夫妇

昌平兄是一个有至情至性的人,是那种责任心极强的、非常老派的上海绅士。上至父母、师长,下至朋友、晚辈,都能竭诚相待。对于老师,昌平兄总是一心想着帮他们做点事,回报他们的知遇之恩。他和马茂元先生合作《唐诗选》的故事,已为学界所熟知。林庚先生九十大寿时,他帮助重版了林先生早年备受批判的《诗人李白》,并以上海古籍出版社的名义写了一篇热情洋溢的《新版说明》,高度评价了林先生在此书中提出的著名论点,林先生非常高兴。他还屡次对我说,一直很想为施蛰存先生做点什么,但施先生从来不让学生帮忙,为此一直觉得遗憾。我的导师陈贻焮先生去世时,他特意以上海古籍出版社的名义订了一个鲜花做的小花篮,嘱咐我一定要放在陈先生身边。其实,陈先生在上古社出版《杜甫评传》,主要是由陈邦炎先生负责,和昌平兄并不熟,但昌平兄认为自己既为总编,就要尽到向师辈作者致敬的心意。

对待一般关系的作者,他的认真负责更是令人佩服。我在香港浸会大学任教期间,文学院长曾提出邀请两位身兼出版家和著名学者双重身份的内地专家来系工作两周,帮助教师们提高科研能力,昌平兄是其中之一。他到任后,不但认真审阅老师们提交的每篇论文,还提出了许多具体的修改意见,每份批语至少在两三页以上。我说他太过认真,他却说既然请他来,当然要对得起人才行。况且已经形成习惯,在社里看稿时常常如此,最多的一次修改意见长达一万多字,相当于自己写一篇论文了。我建议他把这些审稿文字收集起来,将来成书出版,也是很有益于学界的。这部文存中收了少数几篇这方面的文字,虽是一鳞半爪,也可以从中看出他审稿的认真和学养的深厚。

我和昌平兄的夫人包国芳也早就熟识,深知他们伉俪情深,老而弥笃。2017年8月,突然接到昌平兄的短信,告知国芳已经因肺栓塞猝然离世!国芳是典型的贤妻良母,陪伴昌平兄五十八年之久,无论是长久的别离,还是生活的煎熬,都从无怨言。好不容易等昌平退休,可以安稳地共享晚年了,却撒手而去,昌平兄的极度悲痛是可以想见的,朋友们都为他担心。当年12月,我利用到复旦大学开会的机会去看望昌平兄。我们在他那间陈旧的客厅里,长谈了七个小时。为了让他缓解悲哀,我努力把话题转到学术上来,告辞时我觉得他已经可以控制自己的心情。回到复旦宾馆后,还向焦急等待消息的尚君兄报告了探访经过,大家都稍觉放心。又怎能料到才几个月,他就匆匆随夫人离去!告别会前夕,上海连降暴雨,想必是老天也在为他痛哭吧?

昌平兄未完成的唐诗史,已成绝笔。但他的学术理念会与他的传世之作一起,继续影响后起的学人。他的音容笑貌,也会永远鲜活地留存在知交们的记忆之中。

2021年2月24日

(本文标题为编者所加)

作者:葛晓音

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋