▲钟叔河

时隔八年,再登念楼。

念楼者,廿楼也。钟叔河先生住在20楼,便起了这个朴素的斋号。因了《念楼集》《念楼学短》《念楼随笔》《念楼小抄》《念楼序跋》等书的出版和风行,念楼,已成为读书人心中最著名的楼层。

2012年盛夏,我拖着一箱子钟先生的书,第一次登上念楼,请钟先生签名。对我这种莽撞的粉丝行为,钟先生非但不以为忤,还一再说“感谢你读我的书”。不过,钟先生还是道了苦衷,有读者会寄一大包书来,请他签了名寄回。钟先生说,我80多岁了,除了理发,基本足不出户,实在没有力气做那些事。拜托转告大家不要再寄书来。为完成钟先生交办的任务,我写了一篇小文章发表在《文汇读书周报》上。

文章刊发后,寄呈钟先生。钟先生回信说“大文叙事如绘”,表扬了一番。对于钟先生的谬赞,我自然不敢自鸣得意。但后来,有梁由之和王平二位编辑出版了厚厚一本《众说钟叔河》,收入了我的小文。看到拙作能与杨绛先生、张中行先生、朱正先生等大家名手的宏文同居一册,小有得意,是难免的了。这次再登念楼,我只带了这一册请钟先生签名。

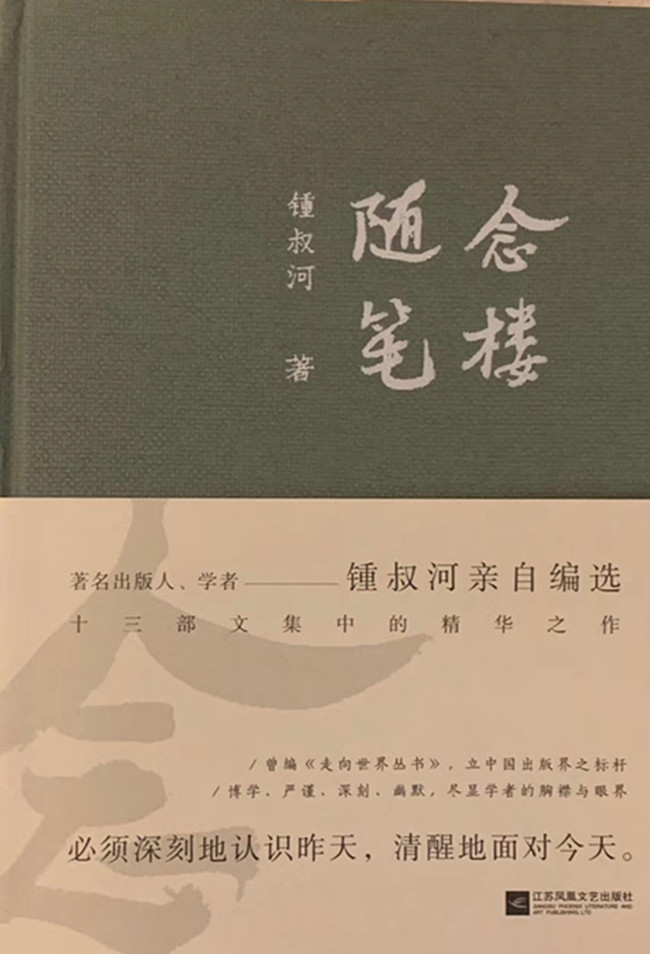

▲《念楼随笔》,钟叔河著,凤凰文艺出版社出版

对这本众人写自己的书,钟先生应该是满意的,曾为之赋诗二首。其一题为“梁王二君编成感赋一首”,诗曰:“友人文字友人编,过誉偏怜不免焉。总是好心和好意,愧多于感我嗛然。”其二题为“二君选择正严,只取三分之一。而于批评商榷之文,则悉予收录。极以为是,再作一首”,诗曰:“匡扶指正是吾师,反右遗风偶见之。有则改诸无则不,吾行吾素复笑辞。”两首诗极见个性,非钟先生莫办。

当年,我在评论部工作,还在上海政协《联合时报》写一个评论专栏,敝帚自珍,把专栏文章出了一个集子,寄钟先生求正。大约我在去信里对于杂感和时评发了一通不成熟的议论,钟先生在回信里,说了重要的意见:“报人作文,乃是本分。中国现代的散文和杂文,都是在报纸上发生和发达起来的,事实如此。你说的‘杂感和时评’,恐怕也正是杂文的源头和主体。鲁迅和周作人亦均从此起步,从此取得了大的成功。当然真要取得大成功,最后就得走出杂感和时评的圈子。”虽然,过了这许多年,我仍未走出那个圈子,更未取得些微成功,但钟先生的教导,倒是一直不敢忘记的。

钟先生对于我这样并不熟悉的后生小子的来信,也细细作答,既令我感动,也使我不敢轻易再打扰先生。如此便过了七八年。己亥岁末,我到湖南出差,行前,打电话请示,钟先生俯允接见,便特意在长沙多留一天,再登念楼。

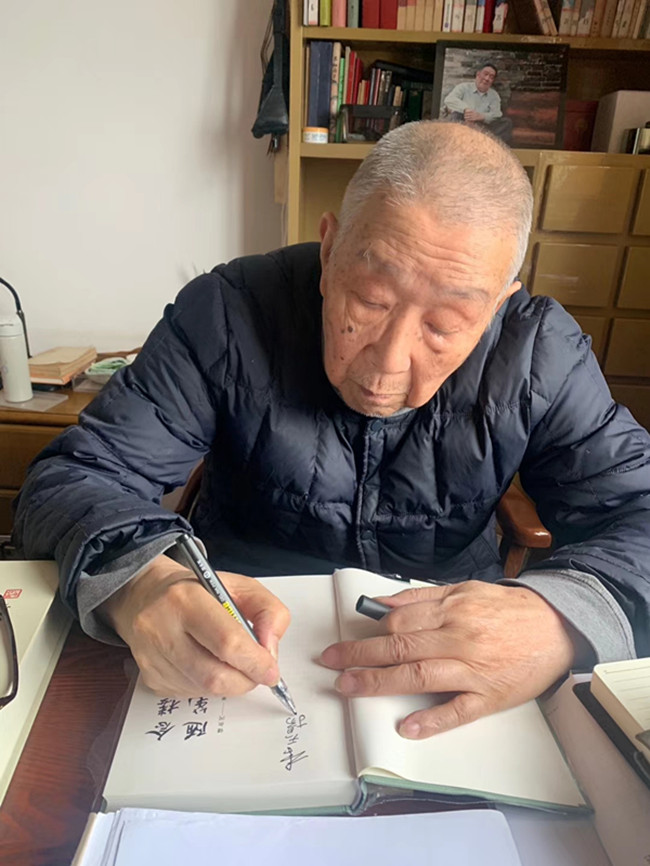

▲钟叔河先生给本文作者题签

在寒冬,钟先生并未在放着那张台球桌的大客厅里待客,而是坐在北屋。房间很小,一榻、一桌、一椅,一架钟先生自己的书。他说,天冷,房间小,开起暖气来,升温就快些。长江流域的冬天湿冷,又无集中供暖,是很不好受的。我刚刚从冰封的沈阳和飞雪的北京南返,觉得还是北方的冬天好。钟先生在小房间里编书作文,倒很是安然。

刚落坐,看到书桌上摊着书稿的校样。最上面一页,是《刘绪源〈翻书偶记〉序》,话题自然从这位我们都熟悉的朋友说起,钟先生对绪源老师的早逝,连声叹息“太可惜了”。他对上海的《文汇报》和《新民晚报》这两张老牌报纸,评价颇高,回忆了与两家报社副刊编辑的点滴交往。紧接着,他问我:“你从上海来,知道程巢父先生的消息吗?”我马上想起在朋友圈看到的一篇题为《帮帮他!思想者程巢父先生》的公号文章,文章呼吁大家帮助贫病交加的程先生。我找到了点开给钟先生看。他没有细看文字,看了文中的几张照片,他叹道,程先生有学问,文章写得好,不应该这样啊。他说:“我听说现在已经有人捐款了,请你去了解一下真实情况究竟如何,希望他的困境已经得解。”说起微信和朋友圈,钟先生说:“手机上的信息,我都不知道,我有青光眼,医生吩咐不要看电脑和手机。”他话锋一转,又说起他的父亲:“我的青光眼,是我父亲去世那时患上的。青光眼与情绪有很大关系。我父亲于1965年逝世,他死于那一年,避开了动乱,没有吃苦,从某种意义上说是好事。但我当时十分伤心。”钟先生虽然一直神态平静,语调和缓,但闲谈不过短短十几分钟,就动了几次感情。他的文字平实、克制,又满含深情。正所谓“文如其人”。

聆听钟先生漫谈,是一种享受。去的那天,是己亥年腊月十七,再过半个月,进入庚子年,钟先生将登九秩。一位九旬老人,侃侃而谈两小时毫无倦容。说古论今、谈天说地、评人论事,逻辑之谨严、见解之明澈,实在令人赞叹。漫谈式的聊天,虽然散漫、自由,但正如钟先生身为出版家、文章家所做的工作一般,其实是有一个核心思想的,那就是“启蒙”,或曰“回归常识”。

钟先生说,有些谬误说得多了,反而成了“常识”。他举了两个例子。其一,说民国时期的中学教育如何如何厉害,比现在强得多。“这怎么可能呢?我就是在民国时读的高中,只说国文吧,那时候我们班里的同学,真的能把文章写得通顺的,其实一半也不到。更不要说其他科目了。”钟先生说。其二,现在不少人把《三字经》《百家姓》《千字文》当作国学的基础教材,好像以前读书人都是从诵读这些书开始的。其实,胡适、鲁迅、周作人的回忆录都在,他们从小是读什么的?《红楼梦》里贾宝玉从小又是读什么的?很清楚么,都是经书。从前官宦人家和书香门弟的子弟,走读书而科举之路的,都是读四书五经的,考的也是经书。“三百千”之类,只是农工商子弟的识字课本罢了。

与钟先生聊天,一定会说到他的书。我看桌上的校样,似乎不是新书,便问他。钟先生说,出版社愿意为他出一套文集,他起名为《钟叔河集》,每一册,都用原来的书名,厚薄不匀,也任其自然。对于这样一套书,我等“钟迷”,自然是要引颈翘首的。

钟先生有一个小专栏名“念楼壁上”,写挂在钟府墙上名家书画的故事。我是特别关注并喜欢的。这次发现,在“念楼壁上”,有一幅钟先生自己的字,这是他给老领导李锐先生102岁生日的祝诗:“满十八进报社,即偷偷学李锐。到今年八十八,仍旧追随不逮。同出自汨罗江,同欠下来生税。骨头同样的硬,当然我比较脆。秀才人情半张,祝再活一百岁。”钟先生的毛笔字,颇有几分知堂老人的笔意。

一进门,我便向钟先生报告:我离开了评论部,现在体育新闻部工作。钟先生未置一词。临别,钟先生握着我的手说:“你们在报社工作的,要好好做好自己的事。做体育新闻,也有启蒙的意义。”

作者:李天扬

编辑:朱自奋

责任编辑:张裕

*文汇独家稿件,转载请注明出处。