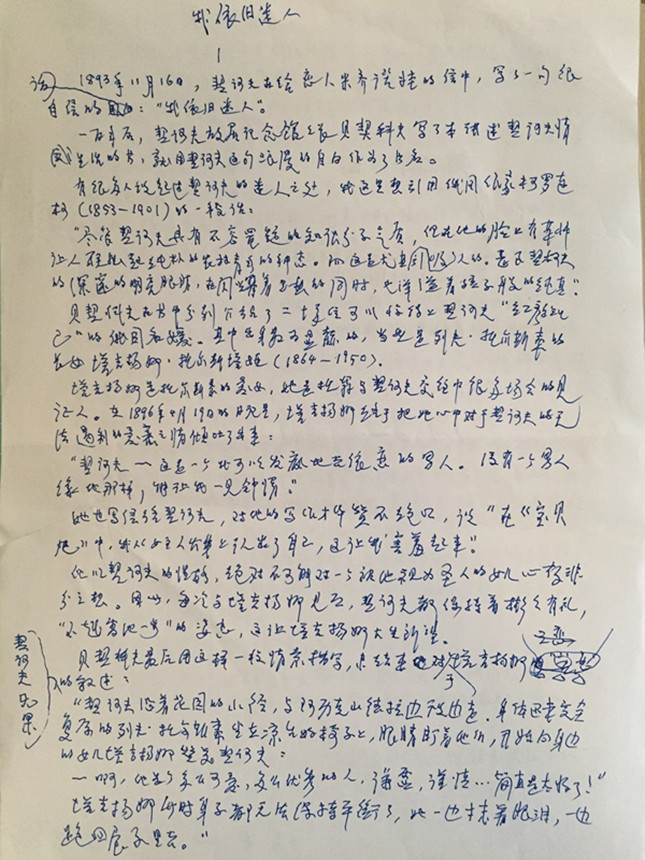

▲左起:童道明、演员濮存昕、出版人丛晓眉与本文作者孙小宁在2016年北京朴道堂书店纪念契诃夫活动上

一、最后

童道明老师逝世,这个消息在我这里得以最终接纳,记忆的滚动屏上渐次浮现的,是这样一些场景:

最后一次微信聊天,是在他去世前一周。我把“楚尘公号”里的6月书单转发给他,因为其中有他编译重版的《梅耶荷德谈话录》,他迅即回了几个字:谢谢告知,看得高兴。他说高兴,肯定也包含对标题的满意。“所有的光芒都向我涌来”,他在其中应该能感受到诗意。觉得他精神头儿不错,我便试探一句:身体怎样了,好些了吗?他说:好一些了。我说,那好好养,再过一段时间去看您。

最后一次手机通话,是在今年的3月8日。往年这一天,他会以非常郑重的短信形式,祝他认识的女性节日快乐。但这一次,他打的是电话。当时的我,正在地铁里。仍然是那略带沙哑的嗓音,他开口就说:“我可能以后再不能祝你节日快乐了。我的身体状况不如从前了……”我迅速在脑海里把各种不祥预感掐去,直接截住了话头,我说:童老师,我们去看您。他说:先别来……来了,我还得面对你们,也会很累。

那次通话中,我其实还隐瞒了一个重要的——于他而言——事实,那就是一直对他心怀尊敬的北青报才女尚晓岚几天前离世。我不想用这消息让他伤心。但隔不久,我还是在他的个人公号里,看到了他悼念晓岚的文章。这使我意识到,尽管身体大不如从前,他依旧没有切断和外面的联系。

▲ 童道明

时间再往回推,2017年临近岁末,我和朋友一起受邀参加了他的80岁生日会。一圈人说着对他的感念,他也说了无数感谢话给大家。叫着名字挨个说,宛若一笔一划认真地撰写着一本感谢簿。都说童老师记性好,其实是他心存感恩。2014年出剧作集《一双眼睛两条河》时,他写了个长序《道明一甲子》,得意地告诉我,他把很多人的名字都放进去了。我在其中发现了自己,还有很多我认识的人。大家或远或近、或伟大或平凡地出现在他的人生交叉小径上,感觉那些路,既能延伸到他江南家乡的青山绿水,也能伸展至广阔的俄罗斯森林。既通向人艺舞台上的艺术家,也能靠近俄罗斯文学星空下那些诗人作家。说他抗拒翻译这个头衔,但他翻译的俄罗斯作家并不少,凡是出现在他随笔集里的片段引文,多是由他亲手来翻,让人对诞生了契诃夫的文学土地无限敬仰。

生日会的嘉宾发言,我后来整理出一个版,标题起作《他的幸福来源于契诃夫》。版上涉及到有关梅耶荷德的一句名言,怕记得不确切,就电话求证,他脱口而出:剧场开放,走进观众,有人批评梅耶荷德,有人赞美梅耶荷德,艺术的青春也就在于此。

但生日会并非最后一面。拜出版《可爱的契诃夫》的好友丛晓眉提醒——之后,我们还约在他家附近的广西大厦聚餐,和濮存昕老师一起商谈一个出版事宜。童老师提想法时,有时天真得让人想到那句“理想丰满,现实骨感”……我们不置可否。濮老师也只顾低头给每人布菜。告别是在广西大厦楼下的马路边,他家对面。只要斜穿过一条小马路,就能到达他住的小区。晓眉记得,从不让人搀扶的童老师,这回对我们说:搀我一下,我好像不敢这样一个人过马路了。

最后一次开车载他看戏,是李六乙导演的《小城之春》。2016年4月,一个初春的寒夜。进到天桥剧场,眼看他步履缓慢,我忍不住又问了句:是否现在很少看戏了?他说是的。“我想两年后就不出来看戏了。到时我就80岁了。宗江先生70岁时就跟我们说,我就不出来和你们看戏了。他那时70岁,我59岁。他以前爱开玩笑,最后两年却不怎么笑。到这时你好像叫不出平常爱叫的宗江先生,只能叫他黄老。”(类似的话在他的《纪念黄宗江》一文中也说过,但说的不是戏,而是开会。作者注)在他这里,你总能听到他的前辈的轶事,而且分明感到,他是看着尊敬的前辈,思考着自己。

开演前坐在座位上,翻动节目单,导演费穆先生的简介里写着逝世时才44岁,我叹,那时人真是生命短暂,而艺术炉火纯青。童老师立马又说出一串人的年龄:契诃夫44岁,莱蒙托夫27岁。俄罗斯只有托尔斯泰活得久些。说到这里,他突然想到一事,告诉我说,北师大教授童庆炳先生走后,有人把电话打到他家,一听是他本人接电话,大吃一惊。两个都姓童,愣是出了个乌龙事件。他借此幽了一默:这下我知道,我死后还是有人惦记的。

最后一次一起做活动,依旧是纪念契诃夫。2016年的7月,南锣鼓巷一个叫朴道堂的书店。书店老板是位读书人,接触过他之后,大大感慨于他的纯善。于是,就想做一场活动。导演李六乙、演员濮存昕、伊春德,以及出版人丛晓眉受邀做嘉宾。我负责串场子。围了一圈的听众大多年轻,面孔稚嫩,眼神晶亮,懵懂的生命中,似有一些火苗,渐渐被这位老先生点亮。确实,谁见过这么大年纪的老先生,谈起一个100年前的作家,还这么一往深情、挚情而投入。而一向拙于公众场合发言的我,据现场之人评价,也放松自然,那全是因为有他。有他在的场合,头顶总有一道温煦的光。光源首先来自契诃夫,但他又把它分解成无数道折光,每个人拿自己的生命值分解,也都各有收获。这遥远而伟大的存在,也像亲炙了一般。空气中有一种热烈的静寂。之后,散场,我们陪他走出南锣鼓巷胡同。开车的朋友到远处取车,大家陪他路边等待。站累了就蹲,蹲下就索性合起影来。照出一张来看,旁边竟然是辆垃圾车。众人禁不住哈哈大笑。

在他离世后,我才知道,并不是每场他参加的活动,都有车送他回家。想象如果是深夜的剧场活动后,他独自于路边打车,那是怎样一种情形?真是无比的心疼。连我们,都只享受现场他激情幸福的一面,却少能想到,这也要消耗体力。但这又像一个无解的悖论——对一个总在思考着生命该如何燃烧、温暖别人的老人,谁又能阻止他如此倾其全力?

▲童道明与读者在一起

二、最初

一个人离世后,重新拿起他的书读,突然感觉变得不同。

下意识挑的第一本,是《惜别樱桃园》。在我还在努力回想我们认识的起点之时,这本书的后记,已经清楚地记下了我第一次走进他家采访的时间,当时在场的人与所谈的话题。那时我还在人生入职的第一家媒体工作,到底对他说了些什么,早都记不清。直到去年,在人艺剧场得遇童宁,他的女儿,她对我说,我那时可是说了好多好多。年轻总是伴随着无知无畏。但这无畏,怕也是因为面对童老师。他那么会倾听、会鼓励人,你说出一个看法,他马上会接:对喽。然后展开他的看法与联想。你写出一篇文章,哪怕再稚嫩,他也会在其中找出他认为闪光的地方。像发现了新大陆似的,或当面,或通过电话表达赞叹:真棒!你那一句,对我也很有启发。

即使年岁增长,阅历增加,已经非常能知道赞美对很多人,已经变成朋友圈中的随喜点赞,但我还是能区别出,童老师肯定人时的真诚满腹。包括在后来,他对更年轻的人的夸奖。

肯定年轻艺术家的创作,我觉得他是在赞美他们身上所体现的艺术青春。这种对艺术所共怀的赤子之心,让他与年轻的艺术家的精神天然相通,也让他们不自觉地向他靠拢。作为他们眼中“苍老的年轻人”,苍老似乎只与年岁相关,几乎不涉及到身体。难道会看不到他转身并不灵活的病躯吗?会看到,比如我无数次看戏结束,顺路载他回家时,便是看着他一点点把僵直的身躯放进后车座,又一点点往外挪出去的。但我从没有伸手去扶。因为我知道,得到的回应肯定是:不用。

有的人生病,疾病会进入他的感觉、思考以及语言文字当中。这自然是无比珍贵的,珍贵得如同史铁生那些病隙随笔。但有的人,可以让躯体和精神处得如此和谐而又两不相干,在童老师这里就是。这也使得大家,即使没有忽略他的病疾,注意力也很快会被他的谈话魅力吸引。那是一泓清泉,流动中愈见其清澈,清澈中又透着不设防的天真。这天真,起初让人很为他狠捏一把汗,天呐,他这样的人,也是经历过时代的风涛巨浪的人吗?又怎么在当今欲望与算计的时代不被伤害?但很快又发现,所谓的伤害,其实是你意识到自我的损失。他对很多身外事浑然不觉。慢慢我们又欣慰地发现,他的天真,因为植根于人性的善良,反而让更多人以良善相对,从而得道多助。这或许就是他常说的,善良也能转化成生产力?因为是这样的善良与纯真,他的一句在世时的玩笑语:我死后你们会哭吗?成为他离世后很多人的泪点之源。微博上有人就这样写:他去了光亮的地方,我在屋子里哭。

也是他离世之后,我第一次清晰地意识到,当我以他59岁写就的随笔集结识他时,其实已经错过了他辉煌的西方戏剧理论研究期,以杜清源、林克欢、童道明“三驾马车”之名驰骋于剧坛的戏剧批评期。但是,直接面对作为随笔家的他,又何其幸运。想想,以彼时我的年轻,又处于戏剧圈外,若一上来就面对布莱希特、斯坦尼斯拉夫斯基这些深奥的名字与理论,该何等畏难?到底还是这个以诗意之笔、书写俄罗斯文学感悟的童道明先生,予我更亲切一些。并且童老师这类文字看似平易,其实自有高度——“惜别樱桃园”,我们要经历多少世事,才能领会这里面的世事变迁、无可奈何的逝去?

如今他也离世,这些文字上面,仿佛多了他的声音。依然像他在说,你在听。所谓言犹在耳,怕是斯人已逝后才有深切的感受。

什么时候会有个独角戏,是关于他的呢?读着他最后完成的于是之剧本,我已经开始想这个问题。他写剧习惯六经注我,我注六经,如果照此来写他,这里可以穿插多少个时空、写多少颗心灵的碰撞?

▲童道明手迹

三、死生

“小宁,今晚有XX戏,你来看吗?”多少年中,我习惯这个邀约,而且电话那头多是童老师。那些戏都是别人请他看的,我则一直在沾光,也不用说感谢。只有一次沾光沾大发了,我有些窘。总共两张票,他进了剧场便把一张分我,我没过脑子就去找座,结果发现位置正中。而他已不知坐在了哪里。我的邻座很快到了,是当时我还不认识的濮存昕。我这才意识到,这两张票是分着的,他把好座位留给了我。我急得四处想找他,此时灯光已暗。那场戏我看得并不好,紧张不安,还要命地想咳嗽……但这何尝不是另一个缘起——之后,濮老师也来邀我看他的戏,有些接力棒,就这样开始传递。

如果没有他们,我对契诃夫的戏剧,或者说对整个戏剧“活”的认知,不知要晚多少年。靠着搜索引擎,我还搜到了对他的第一篇戏剧采访,1996年所做,谈的是演员文化的重建。由头是武汉话剧团当时的两出戏,由艺术家胡庆树的表演说起。自然,他会说到他的恩师于是之先生这方面的见解。喜欢契诃夫,也喜欢于是之先生,他一直都说,于先生身上有像契诃夫之处。再后来,听他赞扬濮存昕、赞扬各种演员,赞的多是他们身上的文化气息。还有更重要的,作为人的品格。

当然,看戏,也包括童老师自己的戏。他的《赛纳河少女的面模》演出后,有人问:怎么有那么多生死的对话。我心里说,岂止是剧中,从《惜别樱桃园》开始,这个问题就回旋在他的笔下,他的心头。

▲童道明与冯至女儿(左)观看诗剧《赛纳河少女的面模》。这出戏就是关于冯至先生的

“死若乌有,生又何欢。”这个终极之问,是人活到某个阶段,必要问到自己的。童老师虽不参禅问佛,但是,无数个公开场合,他都提到过克尼碧尔谈契诃夫的死亡那段:“我好久没有喝香槟了……”他还说,他心中“美丽的死亡”有三次:一次是契诃夫,一次是歌德,最后就是冯至先生。我觉得他是理解着冯至先生生前所说的那种“不但深刻地理解了生,却也聪颖地支配了死”的深意,为冯至先生写了那部《赛纳河少女的面模》的诗剧,其中出现一段对话台词便是:

少女:还记得他临死说的最后一句话吗?

冯至:记得,他说:“我以为我是个不错的水手。”

纪念文章里,他还写到对好友、话剧导演胡伟民的猜想。“我愿意相信,胡伟民想到过死神会有一天突然向他走来。”参加完殡仪馆最后的告别式,看到面容不仅安详,还自有一份端严的童老师,我愿意相信,他也是想过同样的问题的。

死生交互,死中之不死,最终都会附着于生。一个人只有把这个想透,大概才会如此平静地离去。

▲《赛纳河少女的面模》剧照

四、大雁与天使

童老师的追悼会,是在他逝世后第七天。中间长夏漫漫。回忆伴随着一些不得不做的事。但还穿插了一场电影和一次聚会。聚会中的其他三位,都在他的文章中提及过。只是第一次聚齐,就是以“纪念童老师”的名义,令每个人不胜悲戚。但悲伤只是个前奏,深入到回忆,各自又都会展开笑颜,仿佛此时他又回到我们旁边。连倾听的身姿都能想到:身板挺直,头仰起,眼睛微闭,嘴角微微带出笑意,被某句话挑起话头,便歪过头来个天真一问:真的……?对了,契诃夫是这样说的……

那场电影,则是聚会中晓眉邀约的。她提早买了两张文德斯电影的票。这一场是《柏林苍穹下》。虽然电影我早都看过,但不知怎的,还打算再看。因为电影中的主人公是位天使。记得有年观立陶宛版《海鸥》话剧后,和童老师短信互动,童老师特意提到其中一句台词:一个天使飞过去了。电影结束,一个念头立马从心底生起。我对晓眉说:我们送他挽联,要不就写“一个天使飞过去了”?晓眉会意:这好,但还有一句也适合:一只大雁飞过去了。

这两个意象,都来自契诃夫,但诠释得最好的,仍然是童老师那里。

童老师八宝山告别日那天清晨,我到得很早。一个人先在殡仪馆墙外的马路边长椅上坐了一会。前方车水马龙,身后则是一小片杨树林,疏阔地排列,上面树冠相连,下面绿草茵茵。我突然觉得一星期起伏不定的心,开始变得宁静。宁静中听到鸟鸣。随即注意到一种灰色的鸟,在林间飞起飞落。还不时用尖嘴,对着树杆轻啄。而大树始终不动,像早已习惯大自然的孩子,对它这样轻诉。

这让我想到童老师很多篇树的文章。他对俄罗斯文学的回忆,很是有“无边的森林的摇动”之感,只要一阵风起,便能从他那里落下许多美丽的诗句。而怀念于是之的文章,他念念不忘的是于是之先生住家旁一棵老树。以树怀人,又不忘赞美树本身的生机,童老师笔下的树,也是别一种精神的象征。而他自己,又是怎样一棵树呢?他的《爱恋·契诃夫》有一句:“我与不少名人打过交道,只有在你安东·契诃夫的身边,我才能非常自由地呼吸,不需要正襟危坐,不需要曲意逢迎,不需要乔装打扮,而是作为一个真实的自己。”对此,他在书中夫子自道:这是当年他如沐春风地坐在于是之老师身边的自我感受。

而这,同样是我们靠近他这棵树的感受。一种坚实的精神存在,再意识到时,发现自己已站在他所打造的精神链条的中端。要怎样将它传递下去,他从没有说,但已知道,他会像文德斯的天使那样,从上空打量着人间,打量着我们。对,心中有情的人,一定不会飞得太高太远。

“树上有多少苹果,就有多少坠地的声响。”如今再读他文中所引这句,耳边已是此起彼伏的声响。但我知道他在乎的还不是这个,而是信念,以及精神的永生。

作者:孙小宁

编辑:范菁

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。