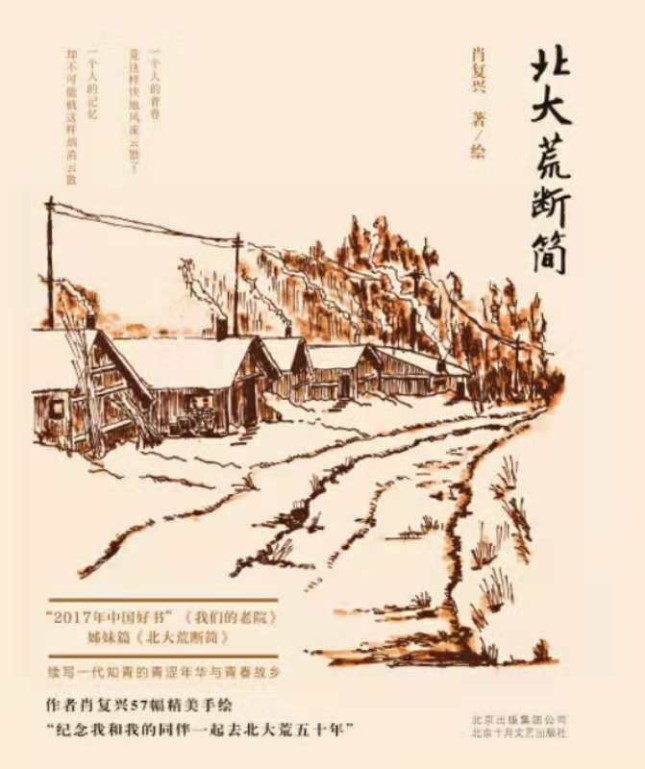

▲《北大荒断简》(北京十月文艺出版社2018年10月版)

沈从文先生在他的《边城》中写过这样一句话:“每个人都有一个令他魂牵梦绕的地方。”这话说得没错。这个地方,对于我就是北大荒。

《北大荒断简》(北京十月文艺出版社2018年10月版)这本小书写的就是这个地方。说北大荒,其实有些笼统,北大荒很大,这一次,我将我的笔集中在北大荒的一个点,一个很小的点,就是大兴岛——一个被七星河与挠力河环绕的小岛,面积只有800平方公里。1968年,我到那里的时候,只有几千人,真正如福克纳所说的只是一张邮票那样小的地方。

这一次,我很明确,靶向性很强,只写这个地方;只写生活在这个地方的人,知青、复员军人、当地老乡;只写我曾经见过的、知道的、经历的人与事,以及更为重要的命运。

对于写作的人而言,写作本身就是一种还乡。之所以将大兴岛作为我自己的故乡,因为整个青春季节在那里度过,青春的故乡,有时胜过童年的故乡。

学者赵园曾经说:乡土是价值世界,还乡是价值态度。这种态度,标志着作者在这样的写作中,融合着一种对故乡的土地和人、对曾经的生活和自己的经验的体认和回忆。在追忆似水年华中,无形中暴露自己的情感与立场的前后差异变化,乃至隐秘矛盾或纠结。我想,这就是所谓的还乡的价值态度。在态度中体现价值,在价值中审视态度。这样的写作,是一种还乡,也是一种对故乡的重构。

因此,文本中的文学性,带有人为性。个体化的回忆和写作,成为一把筛子和一把斧子,会对原本的生活与人进行筛选和斧削,让一切变成文学的文本,不完全等于现实。这本小书,也可作如是观。会有很多似曾相识,也会有很多似曾不识,甚至陌生。当然,这不仅缘于我的写作,而是缘于对于我们曾经经历过的一切,烟笼寒水月笼纱,其实并不完全知晓。你需要怀疑和质疑的,不是曾经生活的本身,而应该是自己。时过境迁之后,这本小书或许能够多少揭开时间的面纱,抹去生活的尘埃,让我们更能接近一点真实,触摸到荒原萋萋荒草下淹没的我们的青春,和更多人世代零落成尘的比我们知青更苍凉的人生。在写作这本小书的时候,我常问自己:对于那片土地,你到底记住多少?又到底忘记多少?

这本小书,不是朱颜辞镜花辞树顾影自怜式的怀旧,而是直面我们曾经人生唯有一次的青春。无论什么时代的青春,都会有美好的一面,也会有残酷的一面,青春是一把双刃剑,可以刺伤他人,更可以刺伤自己。在这里,没有回避我自己所做的好的和不好的一切,没有视而不见青春美好娇颜下滴血过后结痂的伤口,没有欲言又止不该在青春花季中的死亡,以及日后访旧半为鬼、惊呼热中肠的悲伤。

马尔克斯在谈到他自己的写作时,曾经说:如果一个想法经不起多年的丢弃,我是绝不会有兴趣的。而这种想法确实经得起考验,那么,到时候就会瓜熟蒂落,我就写出来了。

去年,《我们的老院》出版之后,书的责编、北京十月文艺出版社的副总编,也是我的老朋友章德宁对我说:希望你的下一本书也能交我们这里出。我一口应承了下来,不仅在于她的友情信任和鼓励,也在于我想好了下一本书写的就是北大荒,就是大兴岛。就如马尔克斯所说的,这个想法早已经翻腾在心里很久,一肩行李尘中老,半世琵琶马上弹,到了该写的时候了。

因为今年,即2018年,是我去北大荒,到大兴岛整整50年。这本小书,给自己,也给和我一起同去北大荒,同到大兴岛的知青朋友一个纪念。

50年前,1968年7月20日上午10点38分,我们离开了北京。这时候的北京,一声雄伟的汽笛长鸣,北京车站高大的建筑,突然一阵剧烈的抖动,我的心骤然一阵疼痛。

这个抖动,这个疼痛,一直绵延到50年后今天的这本小书中。

作者:肖复兴

编辑:周怡倩

责任编辑:蒋楚婷

*文汇独家稿件,转载请注明出处。