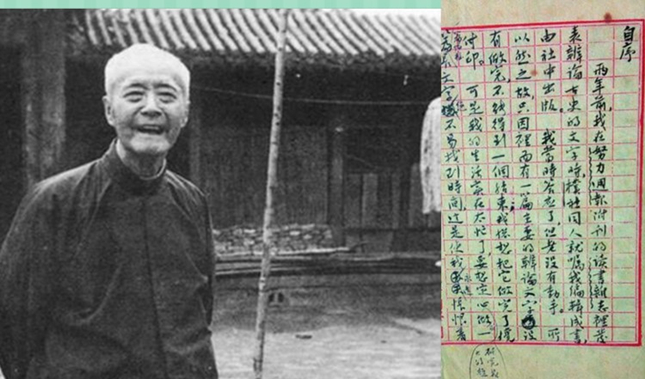

▲顾颉刚和他的《古史辨自序》手稿。

最早读顾颉刚先生的著作,是在影印的《中国新文学大系》散文一卷里,读到长约六万字、激情澎湃的《古史辨自序》。那时,我住在西长安街的单身宿舍,是在下班后的晚上,斜靠在床上阅读的。读着读着,我被作者的激情点燃,再也不能以懒散的姿势躺在床上——因为我也在燃烧。我匆忙下床,端坐在台灯下,握紧书本,一口气读完了现代新史学奠基者的冲天号角声!

顾先生的《古史辨自序》,以他的自信、骄傲和率真,以江海奔腾,一泻千里的宏大气势,强烈地感染了一位青年读者。这篇自述学术道路的黄钟大吕,是在新文化运动、五四运动的时代浪潮里孕育的:她既开辟了中国现代新史学的道路,也启发了现代新文学,奏响了向封建主义、专制主义和旧制度宣战的战鼓。

红楼里出入的五四之子

几次去老北大红楼,在一楼朝东的几间散发着霉味的老房子里穿行,看见新潮社的旧址,我就会想起《古史辨自序》。顾先生是新潮社的骨干成员,有一个时期,当傅斯年、罗家伦出国留学后,《新潮》杂志是他主编的。他们几个有家学、有旧学根底的同学,其实一进大学门就具备研究能力了。在中国社会的剧变期,在新文化运动的中心,他的早年所学与来自西方的科学方法相融合,在强大的使命感推动下,终于长成参天大树。从“江南第一读书人家”走出的顾颉刚,在新旧文化碰撞、震荡的震源,开始怀疑苏州顾家花园里几万卷老祖宗遗留的藏书。走在油漆剥落的红地板,看新文化运动的展览,翻阅《新潮》杂志,我脑子里幻化出傅斯年、罗家伦、顾颉刚、俞平伯……许多前辈的音容笑貌,仿佛这些杰出的五四之子还在红楼里出入,年轻的大学生的光荣和梦想,永远铭刻在红楼的每块砖石上。

上世纪80年代初影印的《古史辨》,我原来只有四册,今年才在旧书网将后三册配齐。选读其中的论文和通信,与其说是钻研学问,毋宁说是感受那个时代的学术空气,太佶屈聱牙的论文,实在也看不懂;能看懂的,也是因袭古人读《汉书》,间接学习作者的文章,对他们提出的问题,只是比较、了解,不敢跟着他们往深处走。顾先生反复说,历史研究就是求真。《古史辨》是“疑古派”的阵地,代表了近代中国史学界辨析伪史的学术方向,是对“层累地造成的中国古史”的总清算。新文化运动、五四运动以来对偶像的破坏,对权威的挑战,对定论的怀疑,都体现在一册又一册,分专题讨论的《古史辨》里。没有一种学术丛刊,像《古史辨》这样产生划时代的影响。还应该说,这一条由顾颉刚先生开辟的道路仍在途中,用科学方法审查旧史料的长征,还没有到达目的地。1965年冬天,顾先生在香山养病,病友们知道他是著名的历史学家,就请他在饭后讲史,有位有心的病友,把听课笔记整理成书,于上世纪80年代初出版,书名《中国史学入门》。我买到后,一气读完,对顾先生讲几千年历史如数家珍的本领,印象殊深。《妙峰山》的影印本,我买来是当散文读的,读后还写了一篇读书记。有一年与同事去妙峰山,山上的管理部门接待,我把随身带的这本影印本送给了他们。在顾先生全集没出版前,这就是我读顾的全部。

新世纪开元,62册《顾颉刚全集》出版!容庚先生用钟鼎文书写的联语“好大喜功,终为怨府;贪多务得,那有闲时”印在每一册的封底,是他的自画像。这其中的一句,是徐旭生批评他的话,他当成知者之言。我因先前接触过他的少数论著,虽然喜欢全集,却不敢上手再读,因为面对顾先生,我已有《庄子·秋水》“望洋向若之叹”。但还是经不起诱惑,心里老是惦记,终于去琉璃厂先买回6册《宝树园文存》,12册《顾颉刚日记》,5册《顾颉刚通信集》;配以《顾颉刚年谱》《顾颉刚先生学行录》《顾颉刚学记》《历劫终教志不灰——我的父亲顾颉刚》,再加上早买的《史林杂识》,自以为已在远望这座史学界的大山,再也不敢往深处走了。何况,我只是如陆机《文赋》说“颐情志于典坟”,并不是要写论文评职称,求学位。

民族危难时用学术文化抗战

顾先生曾对人说,他写文章是学梁启超的,有感情,有气势。这几个月,我沉浸在他的文集里不能自拔,又一次受到巨浪的冲击。读文集我才知道,中华人民共和国成立之初,他应赵纪彬之邀,写长篇《顾颉刚自传》,虽然在一些个人历史的节点上字斟句酌,略有踌躇,但开篇以后,仍是滔滔不尽,还是《古史辨自序》的风格。彼时,赵纪彬正筹办中州大学,我猜测,赵请顾先生写个人自传,可能代表组织,或是要延请他来新办的大学任教。这篇自传,第六章是《我的性格的分析》。顾先生不以古史为对象,而是以自己为对象,把自我放在解剖台上,从心理、生理,成长过程,像一位生物学家在显微镜下分析切片,掏出心来诉说。他说:“我要过的生活,只有两种,一种是监禁式的,一种是充军式的。监禁式的生活是把我关在图书馆和研究室里,没有一点人事的纷扰;充军式的则是许我到各处地方去搜集材料,开辟学问的疆土。”从读年谱、书信对顾先生的初步了解,他对老资格共产党员赵纪彬的这个请求,是他一生最高的、唯一的要求。为了生活,他在大半个中国颠沛流离,在好几所大学任教。在西北、西南担任大学教职时,他考察贫穷落后、已经破产的乡村,对战争时期的农村现状感到震惊,担心亡国绝种。他那强烈的爱国心,在对底层社会的了解后更跳动得厉害了。在西南考察,他留心边疆地理,观察少数民族地区和中原地区在文化上的联系。一静一动,是顾先生理想的学者生活。但是,在动乱的中国,他的这个理想从没完全实现过。他给赵纪彬写这篇自传,在性格一章透露出“顾颉刚性格”。这篇自传,是《古史辨自序》的续篇。要了解五四时代知识分子的心路历程,要知道一个史学巨人的崛起,把两篇文章合起来读,你就会看见现代史学形成的秘密,并被顾先生那一代学人的精神所感动,生出高山仰止的大感叹。

顾先生虽然向往“监禁式”的书斋生活,但在民族危难之际,他挺身而出,自觉地加入燕京大学的抗日团体,在“九一八事变”后,成立三户书社,取“楚虽三户,亡秦必楚”义,编写出版通俗读物,唤起民族意识,宣传全民抗战。后来,因社名太刺激,他又改称“通俗读物编刊社”,出版大量的唱本、图画,向广大的乡村发行。果然,他的行动引起日本侵略者的注意,已经上了黑名单,他只好逃出侵略者的铁蹄。他以学术文化抗战,完全是受爱国心支配,并不是来自一个组织的命令。在顾先生的一生中,强烈的爱国心,是他亮丽厚重的底色。他从上大学时迷恋看戏,从通俗戏剧对民众的影响受启发,以别人看不起的通俗读物为武器,尽了一个中国知识分子的责任。世人说起顾颉刚,只嘿嘿一笑,说“大禹是虫”,然后就中止对他的了解,我说,如果再写顾颉刚传,一定要大写特写他在民族危难时用学术、文化抗战的光荣历史。

“吾弗是会做,吾是肯做”

养病苏州时搜集吴歌,步行去北京西山考察妙峰山庙会,在西北、西南任教时考察文物古迹和民俗风情,是和考辨古史相一致的学术活动。最重要的是,民歌谣曲反映了活泼泼的现实生活,它跳跃的生命,是和传统衔接的。在对各地民俗的考察中,顾先生在现场感受到了中华民族在几千年历史上的迁徙,许多语言、风俗,在田野调查中找到了答案。古人“读万卷书,行万里路”的箴言,已变成他自觉的学术活动。他说自己好游历,倒不是以闲情欣赏奇山秀水,而是把对古史的研究延伸到大地山脉,直至地下出土文物。他服膺王国维,在日记里记载好几次梦见追随杖履,成为静安先生的弟子。他以悲愤沉痛的心情撰写的《悼王静安先生》,是新文学的散文杰构,也是要继承王国维学术事业的宣言。他的方法之一,就是王国维最早提出的学术研究方法。他从200册读书笔记中整理出版的《浪口村随笔》,后以《史林杂识》再版,许多篇历史随笔,就是他把古籍和出土文物、传说、民俗相结合的典范。

《顾颉刚先生学行录》,是他的学生、同事、亲属回忆他一生嘉言懿行的合集。我读过不少学者的事迹,很少像顾先生这样,不但像一头凶猛的狮子王占领巡视自己的学术领地,而且无私、热情地帮助学生,爱护人才,把学术当成天下公器。王国维随溥仪被军阀赶出宫后,生计无着,顾先生给胡适写信,让胡介绍王国维去清华做研究。钱穆还是一个中学教员时,他从钱的著述发现钱穆的天才,推荐他来燕京大学任教。为了有意识地定向培养他的学生谭其骧,他创办《禹贡》半月刊,希望以一份刊物成长几位研究历史地理的人才。谭其骧、史念海等终于成为历史地理方面的专家,是和顾先生的战略眼光分不开的。读他给谭其骧的通信,他的“责善”之教令人动容。他让学生发现问题,同他辩论,反对他观点的学生和研究人员,只要言之成理,他会更高兴,还主动介绍给报刊发表。他说过:读历史不能发现问题的人,是不能从事历史研究的。他自己,正是从看传统戏剧中,发现历史从源头到下游的扭曲和变化,才以现代的科学方法,接续辨伪的古史研究。他自道“刚性不绝人”,甚至做到了“来者不拒,有求必应”。在抗战和内战时期,生活动荡,他自己要以薪俸养活一大家子人,经济拮据,常常为生计发愁,但他的学生或找他求职,或要他帮忙读书,他不但诚恳接待,热心帮助,还一定要请学生吃顿饭。燕大中文系的一个学生,因为选修过顾先生的《尚书》课,抗战时去成都看望他,他让家里人做了两碗面,“他陪着我吃,”这位学生回忆,“面上还各有一个鸡蛋。这一碗面,我深深的印在脑里,永远不忘。”他还主动送这位学生研究资料;尽己所能,尽己所有,如果找他求业的学生一时找不到合适的职业,他就请他们住在自己家里,帮他抄稿子,整理资料,自己掏腰包支付报酬,解决学生的生计。最著名的事迹,是童书业教授,从一个没有学历的青年,在他身边成为古史领域的著名专家。童去世后,他还整理这位老学生的遗稿,计划出版。钱穆在《师友杂忆》中回忆:“余初到校即谒颉刚。其家在校之左,朗润园则在校右。其家如市,来谒者不绝。颉刚长于文,而拙于口语,下笔千言,汩汩不休,对宾客呐呐如不能吐一辞。闻其在讲台亦惟多写黑板。然待人情厚,宾至如归。”有几人像他这样,既燃烧自己,又温暖别人?88年,顾先生就是这样走过来的。晚年卧病医院,家里已谢客探望,他还特别嘱咐家属,四川一位年轻人如来,他一定要见见,让家里人带到医院,那位青年业余研究都江堰历史,发现这个著名的水利工程并不是从李冰开始的,不同意顾先生的观点。当四川的年轻人来到医院时,顾先生告诉他为什么自己错了,并夸奖年轻的研究者是“截断众流”。在这本学行录里,从童年伙伴叶圣陶,到大学同学、新潮社社友俞平伯;从郑天挺、姜亮夫等中国史学界一长串响亮的名字;从许多受惠于他的学生、乡亲,我看到了顾先生的高风亮节。

每天,我从南沙沟走过。这个院子,我去过好多次,知道有几位著名的学者也住在这里。在我读顾颉刚著作的日子里,每天从这里走过,脑子里装的全是他。其实,1978年搬到这里,他有一年半的时间住医院,并没在新居住几天。他曾自嘲,说医院成了他的“第二家庭”。1980年末,这位中国现代史学界的巨人倒下了,再没起来。住房条件改善,家里设了工作室,但一切都太晚了。他搬到新居时,同院的俞平伯先生去看望,“于榻前把晤”,顾先生用苏州话对这位老同学说:“吾弗是会做,吾是肯做。”俞先生用绝句追怀这位年轻时与他热烈讨论《红楼梦》的老同学时写道:

“毅心魄力迥无俦,长记闲谈一句留,叹息比邻成隔世,而君著述已千秋。”

一代宗师顾颉刚先生,他在古史研究领域里的伟大成就,是会让所有人感到惊叹的;而他忙碌紧张,克勤克俭的一生,最后总结,只道得“吾是肯做”四个字。

作者:卫建民

编辑:周怡倩

责任编辑:金久超

*文汇独家稿件,转载请注明出处。