▲巴金赠予本文作者的部分签名书。

我收藏了数百册作家的签名本,其中数巴老赠我的数量最多,种类也最全。在他的几十册签名本中不仅有《巴金全集》《巴金译文全集》和选集、专集,还有早期创作的“激流三部曲”“爱情三部曲”的多种新版本。仅巴老晚年的主要著作《随想录》就有不下十余种版本,有线装本和排印本;有直排本和限量发行编号本;还有宣纸印刷的大字本和手稿本……我珍视这些签名书,将它们都存放在书橱最显眼也随时能取到的层格内,每当一个人独处时就会去翻看,回想起一次次从巴老手中接过赠书时的情景,心里总觉得暖暖的。

与巴老仅机场匆匆一面,半年里却两次收到他的签名本

1984年5月9日,作协负责外事的老徐叫我为出席在日本东京召开的第四十七届国际笔会的中国作家代表团送行。八个月前,巴老在家中不慎跌断腿骨住院,但为了增进同各国作家的交流和友谊,这一次病未痊愈就率团东渡扶桑。

那天,我们几个工作人员在虹桥机场替代表团办完出境等手续后静静地等候在一边,大家心里都存有一个与巴老合影的念头。此时,巴老正在贵宾室与同机出访日本的周扬等友人叙谈。没过多会,在侄女李国煣的搀扶下巴老走了出来。原来,不知谁把我们的愿望“透露”给了巴老,只见他拄着手杖一摇一摆笑盈盈地直接走到我们中间,等候了多时的摄影记者迅速地对准镜头按下了快门。这是我第一次面见巴老,给我留下了很深的印象。没想到只过了20多天,老徐给了我一本由人民文学出版社出版的初版本《真话集》,说这是巴老送你的书。我简直不敢相信自己的耳朵,打开一看,只见扉页上赫然写着“赠陆正伟同志,巴金,八四年六月”,心里不由涌起一股热流。

过后,老徐告诉我,只要为巴老做过哪怕一丁点小事,他都会记住而且会想方设法加倍地回报。听后,我肃然起敬。让我万万没想到的是,与巴老只在机场匆匆见过一次,在我得到第一本签名本后,同年12月巴老又通过老徐转来了香港三联书店出版的直排版《病中集》签名本。原来,巴老从日本回上海后即向老徐要去了参加送行的工作人员名单,给大家一一送书。事隔半年,还能收到他给我的第二册签名本,这真是给了我一个意料之外的大惊喜,同时也印证了老徐先前对我说的那番话。

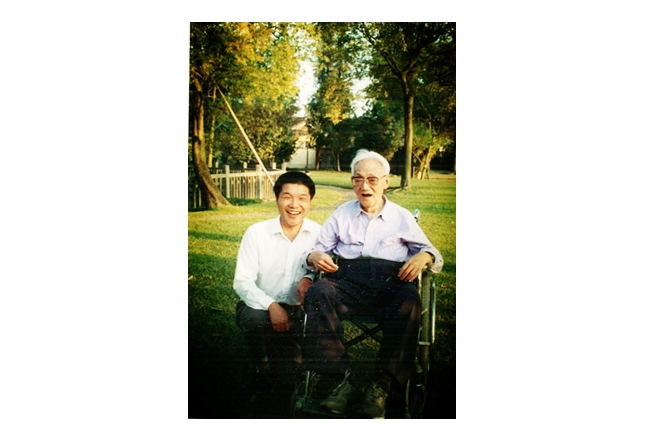

▲本文作者与巴金(右)在杭州的合影。

《随想录》第十种版本首次将《怀念从文》和《怀念二叔》收入书中

我从1986年开始学习摄影,因常有外宾拜访巴老,只要有外事任务,他就通知我去拍照,于是到巴老家的机会也就逐渐多了起来。巴老平时虽然话语不多,但才见了几次面就把我的名字给记住了。每当他用浓浓的四川口音唤我“小陆”时,我总是倍感亲切。一天,在巴老家,小林把我叫到客厅外说,让我每天上午过来陪陪她爸爸,给他念念信,帮他找找书。我一听,这真是天大的好事啊,毫不犹豫地答应了下来。从此,我每天上班前先到巴老家,帮巴老读报,读书。那时,巴老正忙于审阅《巴金译文全集》(十卷本)的清样,我在边上做些帮他拿拿参考书等零星小事。

11月25日是巴老的生日,出版社每年赶在这个时间点上为他出版的新书明显比其它月份要多得多,在我收藏的巴老的签名本中日期在11月份的书就不下十几本。在这些“寿书”中,数华夏出版社1993年11月为贺巴老90华诞而出版的《随想录》线装本装帧最为考究。这部用秋香绿作底色、间以白色夹金线的蜂窝形小方格和红色小圆块织锦缎作函套的书,给人以华丽端庄之感,在函套上有冰心秀丽而有张力的墨迹“巴金随想录”,书名的下方还钤有冰心的名章,使整部书更增添了优雅别致的韵味。

巴老一拿到出版社送来的样书,首先就给冰心大姐在书上签名并附一封长信,托袁鹰捎带给大姐,让她一起分享这份快乐。过了数天,巴老把已题签好的“寿书”送给我时,我喜不自禁地当即将函套打开,只见五册用大红宣纸做封面的线装书显露了出来,格外醒目,给人一片喜气。

巴老对这套《随想录》的第十种版本如此看重的原因,可能是因为他首次将《怀念从文》(1988年9月)和《怀念二叔》(1991年11月)两篇充满情感的“随想”收入此书中,这在以往的九种《随想录》的版本中是前所未有的。巴老在这篇有13000余字的《怀念从文》一文中,动情地回忆了与沈从文长达半个多世纪的友情,表达了对“正直、善良的朋友”沈从文的深切怀念和对中国知识分子悲剧命运的思索,坚信“他留下的精神财富不会消失”。而在《怀念二叔》中,感到“二叔也是教我讲真话的一位老师”。为了添加这两篇文章,巴老在原来已有《随想录》后记的情况下又专此写了篇《线装本后记》附在书后,从中不难看出他对这部“寿书”的重视程度了。

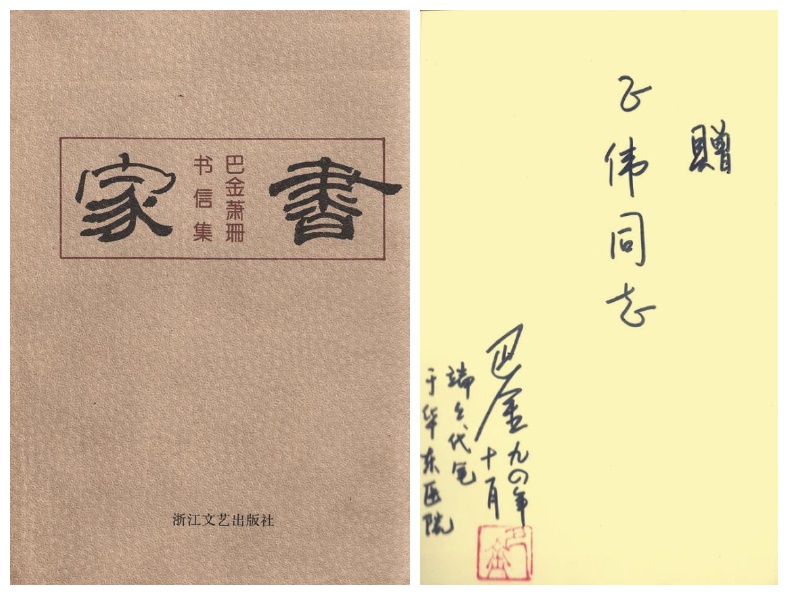

《家书》是巴老送我的所有书中唯一由亲属代笔签名的

1994年11月21日,巴老因忙于译文全集的出版,经常看稿十多个小时,终因劳累过度引发胸脊椎压缩性骨折住进华东医院北楼。浙江文艺出版社刚出版的“寿书”——《家书——巴金萧珊书信集》的样书也只能送到巴老病房里。来送书的出版社社长蒋焕孙另外多带了20本《家书》,原准备请巴老在书上签名后进行义拍,拍得的钱款捐给“希望工程”,当得知巴老须平躺三个月的治疗方案后,只得以盖巴老名章替代了。

巴老听说刚出版的《家书》送到了,当即叫我把小林写的《后记》读给他听,虽然病痛在身,但他听得很专注。

巴老与萧珊把两人的通信看作是生命的一部分。萧珊生前珍藏着“李先生”(即巴老)写给她的信,还按时间顺序给这些书信编了号,她心中存有一个美好的愿望——编一本她与巴金的书信集。可是,在动乱的年代中信件都被造反派抄走了,到发还时这些信件已经过反复翻阅和审查,并被画上了杠杠和打上了各种各样的记号,因为是“罪证”才未被销毁,得以保存下来。巴老十分珍视这些失而复得的书信,1994年初,他让小林把380余封家书一封封地认真抄写;当《家书》的校样出来时,已步入九旬的巴老又冒着酷暑亲自将37万字的书稿仔细地校阅了一遍。

此时此刻,巴老听我读着《后记》,看着还散发着油墨香味的《家书》,脸上露出了欣慰的笑容——他终于完成了他和萧珊共同的心愿。

巴老虽然病倒在床,但心里还是惦记着给别人送新书的事。他委托外孙女端端在送给我的《家书》扉页上代他写下了“赠正伟同志,巴金,九四年十一月。端端代笔,于华东医院”,上面还特意加盖一方鲜红的巴金名章。这是巴老送我的所有书中唯一由亲属代笔签名的。有意思的是,这本书不仅凝结着巴老和萧珊的爱,同时也有小林对父母的爱,而今,这纯洁的爱又延续到了外孙女端端的身上,这也真是件让人颂扬的事。

▲巴金委托外孙女端端代他在《家书》扉页上题签。

每次翻看这本《家书》,都会引发我对美好时光的追忆,可谓“见书如见人”。在拙作《巴金:这二十年》中的《晚年巴金年表》中记载着:“12月13日(1994年)晚上又将《家书》的《后记》听读一遍,并开始听读《家书》,直至将书听完。”这天晚上的情景,虽时隔20余载,仍恍如昨日,我给巴老再次读完这篇充满感情的《后记》后对巴老说,我每晚读几封“家书”给你听好吗?巴老说:“好么。”于是,我用这本“别具一格”的签名本每晚借着床头灯光为巴老读上个把小时。每到读书的时间,巴老有时会含蓄地提醒我:“细水长流吧。”我马上领会他的意思,随即拿起书接着昨天的书信继续往下念……

当书页上慢慢地显现出巴老在写的我的名字时,这种感觉太美妙了

巴老虽长年住在医院里,到了晚年他的记忆力仍是超强的。1995年12月,巴老对我说,家里还有几本《巴金全集》的书也送给我,我听后自然很高兴喽。人民文学出版社出版的第一版《巴金全集》不仅时间拖得很长,而且零打碎敲地每年几本几本地出,等出齐需好几年。所以,家里零散的还剩些。巴老让护理员小吴趁每天回武康路家吃晚饭之际把书带到医院来,还告诉他书放在二楼的具体位置,小吴“按图索骥”一拿就准。头两次还算顺利,找到了六七本后,小吴说再也找不出来了。已有一年多没回过家的巴老看了看说,还有几本,再找找。果然,小吴在原来的书堆里又找出了好几本。最后,我数了数前后共给了我12本,巴老在其中的第二十一卷、二十六卷上为我分别签上了名。虽然巴老在2000年又送我一套由人民文学出版社出版的第二版的精装本《巴金全集》,但我仍非常珍惜这套既不全又是平装的“《巴金全集》”,因为此书中蕴涵着巴老对我的关爱啊。

我有幸在巴老身边工作了多年,自然是“近水楼台先得月”。虽然时间已过去20多年,但我仍清晰地记得他为别人签名时的情景。巴老送书从不声张,每次只要他叫我和小吴替他拿新书时,我们就知道又要给哪位友人或工作人员送书了。这个时候,我和小吴会帮他取下眼镜放在小桌边上或把它往上推到额头上,然后他用三个指头像握毛笔似地握住笔杆,屏住气一笔一划地写着,病房里此时很静谧。当书页上慢慢地显现出巴老在写的我的名字时,我心头顿生一阵莫名的惊喜,这种感觉太美妙了,旁人是无法体会得到的。每次写完,巴老都会往后靠在轮椅车上如释重负地长长叹上一口气,好似完成了一件繁重的体力活。当我向他表示谢意时,他常说“不用谢”,有时还会跟上一句“破书一本”。

我和老徐的两部《随想录》手稿本上的签名,成了巴老最后的“绝唱”

▲《随想录》手稿本上巴金的题签。

在我珍藏的巴老签名本中,1998年11月由上海文化出版社出版的《随想录》手稿本上签名的由来,是我最不愿回顾的。此书印刷量才950部,因此上架不久,就销售一空。巴老自己也买了些准备送人,可是那段时间,他的病情不是最稳定,送来的新书只能暂时搁置在一边。我与老徐因参与了此书的出版工作,出版方给每人各送了一部。

翌年2月5日上午,我把两部书带到巴老病房交给小吴,告诉他书先放着,等巴老身体好些时再请他签。坐在轮椅上正戴着氧气面罩吸氧的巴老听了没吱声。吸过氧后,我像往日一样找来当天的报纸开始给巴老读起报来,正读着,轮椅上的巴老突然说道:“把书拿来。”我知道巴老所指的就是我刚带来的那两本书,忙对他说:“巴老,此事不急,马上要开饭了,过几天再签。”但此时巴老执意要签。正僵持不下时,勤杂工把饭菜送来了,巴老见后说:“不签好,我不吃饭。”我和小吴见巴老有些生气了,赶紧取来书和笔,又拿来巴老看书、写字用的小木板搁在轮椅上,摇高轮椅让巴老坐起来。那几天,巴老精神极差,只见他握笔似有千斤重,笔尖在书上不住地打着转,笔画曲曲扭扭,连自己常写的“金”字都是经过几次涂改后才写成,写写停停,停停写写,两本书上的13个字足足花了半个小时。这时,我只能无奈地站在“书桌”旁,既帮不上忙,又无法阻拦,心里真着急啊,以往看着巴老给自己签名时的那种美滋滋的感觉早已消失得无影无踪了。

三天后,巴老因受感染引发高热持续不退,被送进了重症监护室。在以后的有生之年里,巴老因病情危重,没有再提过笔写过字。他曾以向亲朋好友送书为乐事,从事文学生涯70余年中何止给成百上千个读者签过名送过书,没想到我和老徐的两部《随想录》手稿本上的签名竟成了他最后的“绝唱”。

如今,每当我打开《随想录》手稿本时,还在为那天让巴老签名的事而懊悔。在我眼里,巴老最后的题签固然珍稀,但手迹中凝结着他待人谦和、真诚的品行,比什么都珍贵。时至今日,巴老那高尚的道德风范还不时地激励着我,鞭策着我,而这些巴老的签名本是我最值得珍藏的纪念物了。

作者:陆正伟

编辑:周俊超

责任编辑:周怡倩

*文汇独家稿件,转载请注明出处。