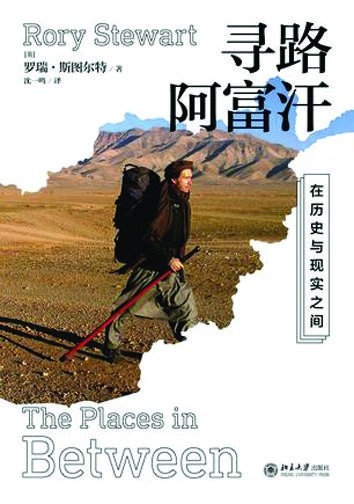

《寻路阿富汗:在历史与现实之间》

[英]罗瑞·斯图尔特著

沈一鸣译

北京大学出版社出版

罗瑞·斯图尔特可能是第一个徒步横穿阿富汗内陆的英国人

罗瑞·斯图尔特《寻找阿富汗:在历史与现实之间》一书记述了他在2001年至2002年冬,沿着兴都库什山脉从西向东徒步穿行阿富汗的经历。当时的阿富汗正处于一个特殊的“窗口期”,在美国和北约军队强势军事介入下,阿富汗长达二十多年的内战结束,阿富汗社会获得了短暂的和平喘息机会。这也使得作者的冒险之旅成为可能。罗瑞走过的这条徒步线路,曾留下莫卧儿王朝的巴布尔大帝冒雪穿越的足迹,同时也是亚历山大帝的东征道路,其局部路段也曾是中国僧人玄奘、新罗僧人慧超的旅行线路。作者一路上遭遇了从官员、平民、军人到乞丐等各种人群,经历了从饥寒困顿到险些被杀的各种困境。这本游记以独特的眼光,详实记录了一个复杂、紧张、创痛累累而又渴望出路的阿富汗社会图景。作者2010年当选英国议员,后出任英国外交官。

真希望能尽快摆脱我的同伴们

道路平坦,天气清冷,我的脚很舒服,感觉背包并不沉。双腿的速度开始转换成呼吸和思想的节奏,尽管我仍旧感到不同寻常的紧张。我怀疑在徒步穿越亚洲十五个月后,好运是否已经用光。我曾经向母亲保证这将是最后一次旅行,当我安全地抵达喀布尔后,就会回家。

我开始迈出更长更快的步伐,在土路上半跑起来。焦虑渐渐消失,我沉醉于肌肉的运动,想起四十天后这次行走也许就将结束。我已经将赫拉特的办公室和采访抛在脑后,又一次向东方进发。看到卵石在我脚下闪过,感到脚跟每一次与地面的撞击都是在丈量阿富汗,我想要用双脚最大可能地去触碰这个国家,想起为何曾经想要走遍世界。

两个小时后,我们到达了一个巴扎,叫作赫拉特·沙埃德,位于赫拉特以外八公里处,在泥土路的两旁,泥土建成的商店组成一条很短的街。

“就这儿,”卡西姆说:“这是我们今晚的休息地。”

“可是白天还有三个小时,我们还能再走十五公里。”

“前面就只有荒漠。我们晚上必须在这儿停留,明天再穿过沙漠。”

以这样的速度我可能六个月都到不了喀布尔。但是我没有携带地图,没办法反驳他,而且我不想在第一天就开始争吵,因此不情愿地同意了。卡西姆把他的睡袋递给阿卜杜·哈克,整了整自己的迷彩夹克表面的褶皱,然后走向一座泥房子。我跟着他。我们在门槛处脱了靴子,在拱门处弯下腰,走进一间昏暗的屋子。我刚刚能辨认出有二十个穿着迷彩制服的男人坐在地毯上,他们都站起来欢迎卡西姆。背着包的我笨拙地从这群人中挤过去,将包放在角落,然后接受正式的欢迎:“祝您平安。您怎么样?您好吗?您很好……”我坐下来和他们一起喝茶。这真是一个令人不快的短暂的一天,真希望能尽快摆脱我的同伴们。

当人们开始聊天的时候,我把卡西姆叫到一边,在他手中放了两百美金,让他用这些钱去给我们买食物。对一些阿富汗人来说,这是六个月的工资,但是我想拉拢卡西姆。我告诉他我会给他更多,希望他让我一个人继续行走。他什么都没说,只是把钞票折起来,放在了胸前的口袋里。

带枪的士兵建议我参观墓地

半个小时后,卡西姆提议和我一起去巴扎转转,他想要买靴子。我跟着他走进街头的一间小屋,倾颓的泥墙上钉着硬木隔板,上面放着一双白色小山羊皮、顶部有皮毛的靴子。卡西姆让店主把它们取下来,然后他坐在地上,使劲儿套上去。他觉得靴子和他的迷彩裤很搭,但还是太小了,即便他的脚已经很小了。随后,他和店主在药片、大米、香烟和电池中翻看,找出了一双红色人造革靴子。这双很大。作为交换,卡西姆将他磨损的战斗靴交给了店主。店主看起来做了一笔亏本生意。战斗靴哪里都有,美国中央情报局免费提供。然而,我估计店主可能指望以后通过卡西姆还有他的关系弄到些物品。其实我更担心卡西姆,新靴子看起来百分之百会撕裂他的脚。

卡西姆很高兴。他拉着店主的手,跨过一托盘洋葱,走上阳光照耀的街头,向路过的人们大喊道:“祝您平安。”人们叫道:“你也一样。”他们拥抱、亲吻,然后卡西姆仍旧拉着店主的手,开始了一连串冗长的正式问候。卡西姆显然已经把我忘了。我被独自留在了商店前面,望着街上。

这样的景致让我想起了一幅维多利亚时期描绘东方的版画。向北望去,在残破的泥土建筑之外,成群的绵羊在戈壁上移动,在深蓝色天空的映衬下,荒漠呈现出灰色和绿色的线条。向东望去,那是我的目的地,远处覆盖在帕勒帕迈塞斯山顶上的白雪,在苍白光线的照射下已有些融化。戴着黑色头巾、留着浓密的白色胡须的男人们在巴扎街头蹒跚而行,念珠从他们的手上垂下来,而长袍的袖子在挟裹着白尘的疾风中被撩起。低悬的太阳照亮了两个在路边摔跤的年轻男人礼拜帽上的小亮片,也照在他们身边的一包伊朗产的薄脆饼干上。在敞篷车厢上站着一个戴黑色头巾的男人,扶着架起来的俄制防空炮。

我走出阴凉地,走向街头。可能因为巴扎挤满了陌生人,所以似乎没有人注意到穿着阿富汗衣服的我。

赫拉特一直阴冷,但是这儿的白天还很暖和。空气清新,沙漠荒芜。我望着商店正面柔和的曲线,清晰的光线被墙上烤干的泥土所吸收。我很欣慰来到这里。但是这一切同样也是贫穷的象征。三十年前,也就是战乱之前,巴扎上应该有更多的水泥和塑料。甚至这片荒漠也是新的:它是在最近的干旱中出现的。我漫步在没有女人的街上,听到失业毛拉的大声抱怨、不识字的持枪者在讨论表亲婚姻。没有人买任何东西。所有的一切,看起来都是物物交换,或者赠予。每个人都互相认识。两个年轻男人在谈论我,英格兰在哪里,外国人吃什么、戴什么、玩什么。他们在进行一系列不需要我参与的简单推测。

“他可能比看起来更强壮,”其中一人在我经过时说道,“但我不认为他了解自己在干什么。”他们对我微笑,我咧嘴回应。

半个小时后,卡西姆、阿卜杜·哈克带着另一个士兵出现了,他们建议参观巴扎外的一个花园。大约走了一公里后,沿着一条把我们和村庄隔开的柏树林荫道往上走,我们转到了一处墓地。那里的人都带着枪,卡西姆的新朋友不知什么原因带着一把无鞘的刺刀。我仍旧在试着了解阿富汗,就像我对其他国家所做的那样,关注它的风景、历史和建筑。然而这是一个处于战争中的国家,而我甚至无法掌控身旁的这几位枪手。我仍旧不相信安全部门有兴趣免费保护我,也不相信如果他们认为我是一名间谍,还会让我徒步穿越各省。有可能他们只是告诉卡西姆和阿卜杜·哈克带我到城外,然后杀掉我。战争中没有人会注意到谁被杀掉。我想,如果行程开始仅八公里就被杀掉,应该会很滑稽,并且我不是第一次担心,自己被杀之后会被看作是个莽夫。

但是这些士兵们并不想杀我,只是想要带我看一处墓地。“这是圣人尤利娅的圣陵和墓地,”卡西姆喊道:“他是一位非常重要的人物;他有‘十英尺高’。”

奥贝的司令官在我们身后放了三枪

阿卜杜·哈克认为我们还有一个晚上的路程。他笑着说自己是头驴,然后朝一座泥房子开枪。

有人在我们身后放了三枪。我们稍稍跑了起来,然后停下。他们又开火了。我们继续跑。阿卜杜·哈克不知道是谁在放枪,但是他认为目标是我们。枪击停止了。

大约正午时分,我们进入达来·塔科特,一个坐落于哈里河峡谷中的大村子。达来·塔科特形成了古尔省与伊斯梅尔汗的正式领土的现代边界。阿卜杜·哈克声称这里就是他要止步的地方。我们坐在一个小旅馆里。我意识到已经八天没有洗漱,我的袜子和靴子散发着臭味,背包上布满尘土。

一个三十多岁的瘦子走了进来,所有人都突然站起身来。他戴着金边的猫眼反光墨镜,头戴金色帽子,上面缠着一条银色头巾。他身后跟着三十个武装人员,都比他年长。他沿着列队欢迎的人群,沉着而平静地与人们依次握手,径自走向房间最尊贵的位置。对他来说,停下脚步可能很难,因为在他身后的人扛着子弹带和机关枪,这是为在汽车上安装而设计的,肯定沉到几乎提不起来。其中一个保镖戴着一顶俄式坦克指挥官的帽子,头巾下戴着耳罩。

这就是奥贝的司令官穆斯塔法,他似乎在靠近奥贝的路上试图杀掉我,有人吐露刚刚是他向我们开枪。我根本没有明白这是为什么。也许是在宣示他的反美立场。后来有人告诉我,穆斯塔法的表兄弟曾经和他打赌,赌他打不中我。他一坐下就开始用一种温和的高音说话。他的谈话丝毫不带波斯语演讲中常见的隆重而浮夸的辞藻。

“终于啊,我见到了这个徒步的外国人。欢迎。你在哪里漫游——你一定很冷……你吃了没?”他语速很快,没给我时间回答;他被什么事情逗得直乐——也许是因为刚刚向我们射击。

他说话的时候,一个留着灰色胡子的秘书记录着每一个单词。司令官摘下他的头巾和帽子,揉乱了他那新洗过的黑亮的头发。他的随从注视着他。

“你很幸运。”他继续道:“我会给你提供一个五人的仪仗队。”

我笑着说道:“请您给我一小会儿时间。”然后带着阿卜杜·哈克走出去。我不想在刚刚甩掉一队武装人员后又被塞给另一队。我让他告诉司令官,我需要独自旅行。

当我们回到房间,阿卜杜·哈克坐下来,告诉年轻的司令官:“罗瑞阁下正在为写书而独自旅行。他应该保持独立。”他谈到巴布尔大帝,谈到人类学,谈到我与伊斯梅尔汗的亲密友谊,谈到我在其他国家的旅行。我曾经以为阿卜杜·哈克没有什么知识,对我做的工作没什么兴趣,但是很显然,他几乎记住了我一路上说过的所有的话。他说得很笃定、流利,听众听得很投入。

他讲完后,穆斯塔法冲我和阿卜杜·哈克大笑起来:“那么你继续走吧,英国人,我会给你一封介绍信,我的秘书会写的。还有你,”他对阿卜杜·哈克说:“可以和我一起去赫拉特。”他站起身,在随从的簇拥下离开。阿卜杜·哈克拥抱了我,亲吻了我三次,紧追上他们。我走出屋子目送他离去。他是唯一一个没有缠头巾并剃光胡须的人。我站着准备最后一次向他挥手,但他没有回头。到此为止,我已经完成四分之一的旅程。