1986年,罗竹风(中)、冯英子(左)与本文作者谈上海杂文学会工作。

罗竹风在《上海杂文选》扉页上的题字

■曹正文

我是上世纪八十年代中期认识罗竹风先生的。当时罗老任上海市社联主席,兼上海杂文学会会长。我在《新民晚报》编“夜光杯”之余,也喜欢写点杂文,《曹丕学驴叫的遐想》入选《全国青年杂文选》后,我便在上海杂文学会跑跑腿,担任副秘书长。敬重罗老的另一个重要原因,是因为罗竹风先生曾发表了一篇《杂家》的短文。

这篇文章充分肯定了编辑工作的重要性,罗竹风认为编辑需要宽广的知识面,既辛苦,又要有奉献精神,因此领导要重视编辑工作,多关心编辑的疾苦。让我们每个当编辑的年轻人都对罗竹风油然而生一种特别的敬意。

1986年1月由我独立执编的《新民晚报》“读书乐”创刊,我便立刻到罗老家中约稿。他和我谈起了自己的读书经历。罗老生于1911年,当时已七十五岁,身材高大,满头银霜,精神饱满。他操着一口山东口音的普通话说:“我是山东平度县蟠桃镇人,原名振寰,生于辛亥革命那年的11月25日,自幼喜爱读书。”

据罗老回忆,他三岁丧母,五六岁时最爱听父亲讲《三国》《水浒传》,以及春秋战国故事。他八岁进了小学,读的是商务印书馆出版的《共和国国文》。十二岁考入平度知务中学。他从小对“国文”很感兴趣,十余岁开始写作,在高中期间读了鲁迅的《呐喊》《彷徨》与《热风》,并第一次阅读《语丝》,那时,他决定报考北京大学,当时北京大学中文系只收六名新生,罗竹风以优异成绩被录取了。

罗竹风在回忆他少年与青年时期的读书生活时说,熊十力、许地山曾担任过他的老师。他说,他当时读的书很杂,学习内容也很丰富,既读鲁迅、郁达夫、王统照的作品,又读了许多欧美文学。他学业之余最大的嗜好是逛旧书摊。他的英语也相当好,还选修了哲学、生物学与心理学的课程。

罗竹风考入北大中文系后,与千家驹等学生编了《北大新闻》报,通过办报积累了采访与编辑的经验,这为他后来担任《抗战日报》社长打好了基础。罗竹风在读书办报之余,开始关注语言学,他认为中国字难识、难学、难写,况且当时的中国有百分之十左右的人还是文盲,于是他决心从事文字改革的研究,这为他后来担任上海语言文字改革的领导,并积极推广世界语事业埋下了种子。正因为罗竹风对中国语言文学有特别的感情,所以后来又担任《辞海》的副主编,并主编了《汉语大词典》《中国人名大词典》与《中国大百科全书·宗教卷》。

记得罗老分三次与我畅谈了他当年中学、大学与他工作后的读书内容,并为“读书乐”写了一篇《不唯书,不唯上》的精彩文章。在这篇文章中,罗老首先强调了读书的重要性,笔锋一转,又说“圣贤之外的人著书立说,纵有独创见解,也难免有片面性”,他说“‘开卷有益’与‘尽信书不如无书’其实并不自相矛盾”,他提倡多读书,但不能做“两脚书架”与“书呆子”,“不唯书”才是一个正确的观点,是人类创造发明的新起点。同样,三皇五帝、文武周公、孔子孟子以及诸子百家,他们纵然是各个时代的权威,我们也不要对他们迷信,对他们的某些高论,仍然可以发表不同意见。

我问起罗老什么时候开始写杂文的,他想了一想说:“我在北大读中文系时就爱舞文弄墨,后来写了一篇《看画》,借题发挥,写点杂感,不久刊登在陈望道主编的《太白》杂志上。”

在一次杂文作者座谈会上,罗老还专门谈了写杂文的重要性。他说一个杂文作者,首先要人品正直,要敢于说真话。在上世纪二三十年代至四十年代,就先后出现了鲁迅、林语堂、梁实秋、唐弢、聂绀弩等杂文家,说他自己爱上文学,受鲁迅先生杂文的影响最大。谈到新中国成立后的杂文家,他笑着说:“你们《新民晚报》就有两位杂文大家,赵超构(林放)与冯英子。”他还说了上海几位杂文家,如陈虞荪、柯灵、何满子、郑拾风等。为了鼓励中国杂文发展,罗老先后主编了五册《上海杂文选》,还为该书写了序言。

罗老对编辑的要求很高,他说编辑是一个值得尊敬的工作岗位,他们通过编的版面向读者宣传文化与思想,因此编辑要敢于为民代言;其次是多读书,当个杂家;第三是编辑本人要学会写文章。这三条,我一直铭记在心。

罗竹风对我说:“当好一个编辑,其实是很不容易的。”他除了和我谈编辑要有牺牲精神,以及为他人作嫁衣裳的重要性,还和我谈了一个编辑的基本功。罗老说:“编辑应该是杂家,所谓杂家,就是对各个领域的各种学问,都要懂一点,略知一二还不够,最好是略知二三。作为读书版编辑,对中国历史与中国古典文学尤其要作系统学习。”他还说,你跟章培恒先生读文史三年,一定有体会,读了中国古代史对中国文学的源头会有真切了解。第二呢,你对哲学、社会学、风俗学、地理学、生物学的知识也要知道一些,你在报上开了一个‘书友茶座’的专栏,对读者提的问题作深入浅出的回答,这种互动形式有利于编者与读者之间的沟通。但要写出好文章,你必须知道,博览群书是编辑的基本功。第三,你请各个行业的专家学者写文章,你必须先读一些他们曾发表过的文章,还有要了解他们的学术专长与文字特点,这样你才能与名家从容交流,组到好的稿子。”

我听了罗老的话,后来请谈家桢、谭其骧、苏步青、周本湘、张涤生等自然科学家写读书文章,我先把他们的传记与作品浏览一遍,再去他们单位与寓所约稿,做到心中有数。至于文科方面的作家学者,我更是在约稿前先花好几天时间读他们的代表作与简历。

罗老为“读书乐”先后写过十余篇短文,除了《不唯书,不唯上》,还有《苦中作乐》《读书杂记》《学而思》《一本“血书”》《古稀手记》《不读书等于“心死”》等。1992年,我编好一本散文集《秋天回眸话人生》,我当时四十挂零,而罗老已八十初度,我再三踌躇,还是大了胆子,请他有空看看,罗竹风先生笑着答应了。他在一周内看完全书,打电话让我去他家。我一进门,他说:“我和你年纪正好相差一倍,我八十出头,你四十挂零。我已为你这本书写了一篇序言,你看合适吗?”我心中十分感激,又喜不胜喜。

罗老写序,看稿很认真,不仅为拙作修改了两个错字,还写了一篇鼓励我的前言,题目是“春华秋实,硕果累累”。

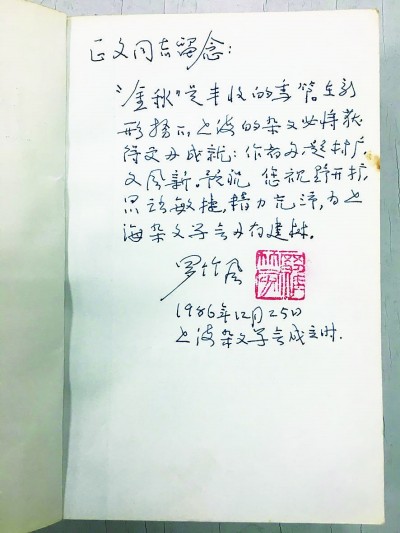

晚年的罗老,著述与编书甚丰,他先后送过我三四册由他撰写与主编的书,他在一本《杂家与编辑》上为我题字:“海内存知己,天涯若比邻。正文同志教正。罗竹风”。另一本是《上海杂文选》,他在扉页上题了一行字:“正文同志留念:金秋是丰收的季节。在新形势下,上海的杂文必将获得更多成就:作者多,题材广,文风新。预祝,您视野开阔,思路敏捷,精力充沛,为上海杂文学会多有建树。罗竹风。”这些鼓励之言,让我终生受用。

罗老在1990年代中期入住华东医院,我常去他病房探望。罗老在病房中又为我写了四篇文章:《少年儿童的良师益友》《夜半笛声》《第七年本命年》《卫生与礼仪》,陆续在我编的版面上刊出。他的文章观点鲜明,很有感情色彩,一个年近八十五岁的老人还能思路清晰地写出如此鲜活的文字,让人感佩,而能编发罗老的稿子,成了我编辑生涯中的一件乐事。