1997年10月,巴老赠黄源“译文全集”第一套样书

1.

1992年10月,又逢桂子飘香时。我在中国作协杭州创作之家的桂树下赏花喝茶。这时,巴老的女婿祝鸿生搀着一个戴绒线帽的长者从月牙门洞走进来。同事知我初来乍到,便告诉说:他是黄源先生。可能他怕我还弄不明白,又打了个搞笑的比喻:“浙江的巴老。”其实,黄源之名在几年前上“中国现代文学史”时就听说了,还知道早年他在鲁迅、茅盾创办的《文学》《译文》杂志社当编辑,并在《答徐懋庸并关于抗日统一战线问题》一文中读到鲁迅先生对黄源和巴金的评价。现在鲁迅先生曾扶持过的两位年轻作家在时隔六十多年后相聚在杭州创作之家。

分别时,巴老与黄源手牵着手从客厅出来,巴老一直送至门口。我望着他俩边说边笑的身影,心想,他们从20年代末相识、相知到相随、相伴一路走来是多么的不易……

此后,我见黄源与巴老相会次数逐渐多起来。只要巴老在杭州,黄源会隔上一阵来看望。巴老想他时也会让祝鸿生上葛岭黄源家把黄源接来叙旧。翌年10月,黄源由儿子黄明明陪同来巴老住地聊天。一落座,黄源便接着几天前关于出版《巴金全集》的话题说开了。巴老对他说:“全集已出齐,我还要补你一半,因为出版社样书没给全。”黄源听后笑着说道:“祝贺你,你的大功告成了。”

接着,巴老告诉黄源:“人民文学出版社想接下来出《巴金译文全集》(10卷本)。”黄源听后说:“好哇,那是你的另一半,出齐了‘译文全集’,这就是一个完整巴金了。”停了停,他用当年编《译文》的口吻对巴老说:“我来给你编好吗?”巴老笑着说:“你年轻20岁就好啰。”

当黄源听到巴金担心出版“译文全集”自己精力不够时,他用肯定的语气说道:“你翻译的作品是你著作中很重要的一部分,‘译文全集’应该出!”又说,中国不管哪个进步文学家,都注意汲取外国文学的精华,如鲁迅、郭沫若、茅盾等,译文都是他们文学著作中的重要组成部分。巴老听后说:那时中国是半封建半殖民地社会,翻译这些外国文学著作有反封建作用;我看了一些过去译的文章,有错的地方,我不可能全部看上一遍,看不动了。黄源听后说:“那就让它保持原貌吧,历史就是这样发展过来的……”

巴老说是这么说,一旦上手就认真起来了。返家后,他为《巴金译文全集》的出版忙开了。每天埋头看译作达八九个小时,累得两眼充血,直不起腰。去杭州养病,也不忘让侄外孙李舒把书稿装箱打包去下榻之地接着看。

1994年9月28日,巴老入住柳莺宾馆。他对这座原名“谢家花园”的园林熟悉到能说出谢姓商人如何发迹置下宅院的逸事。宾馆地处西湖景区,但巴老行装甫定就“摆摊”干活了,连国庆假日也不放过。一次,我走进他房间,见写字桌上摊放着高尔基的《文学写照》、列夫·托尔斯泰的《丹东之死》等译作和工具书。此时,李舒正拿着书逐字逐句阅读,巴老发现疑问即对照外文词典修正。年过九旬的巴老想尽早向出版社交稿,以让编辑有充分时间编稿。这使我想起在《怀念鲁迅先生》一文中,巴老讲述的鲁迅先生对编辑体贴入微的事。文中写道:“我第一次编辑一套《文学丛刊》,见到先生向他约稿,他一口答应。过两天就叫人带来口信,让我把他正在写作的短篇集《故事新编》收进去。《丛刊》第一集编成,出版社刊登广告介绍内容,最后附带一句:全书在春节前出齐。先生很快地把稿子送来了,他对人说:他们要赶时间,我不能耽误他们。”(见三联版《随想录》399页)巴老的与人方便理念与鲁迅先生的为编辑着想是一脉相承的。

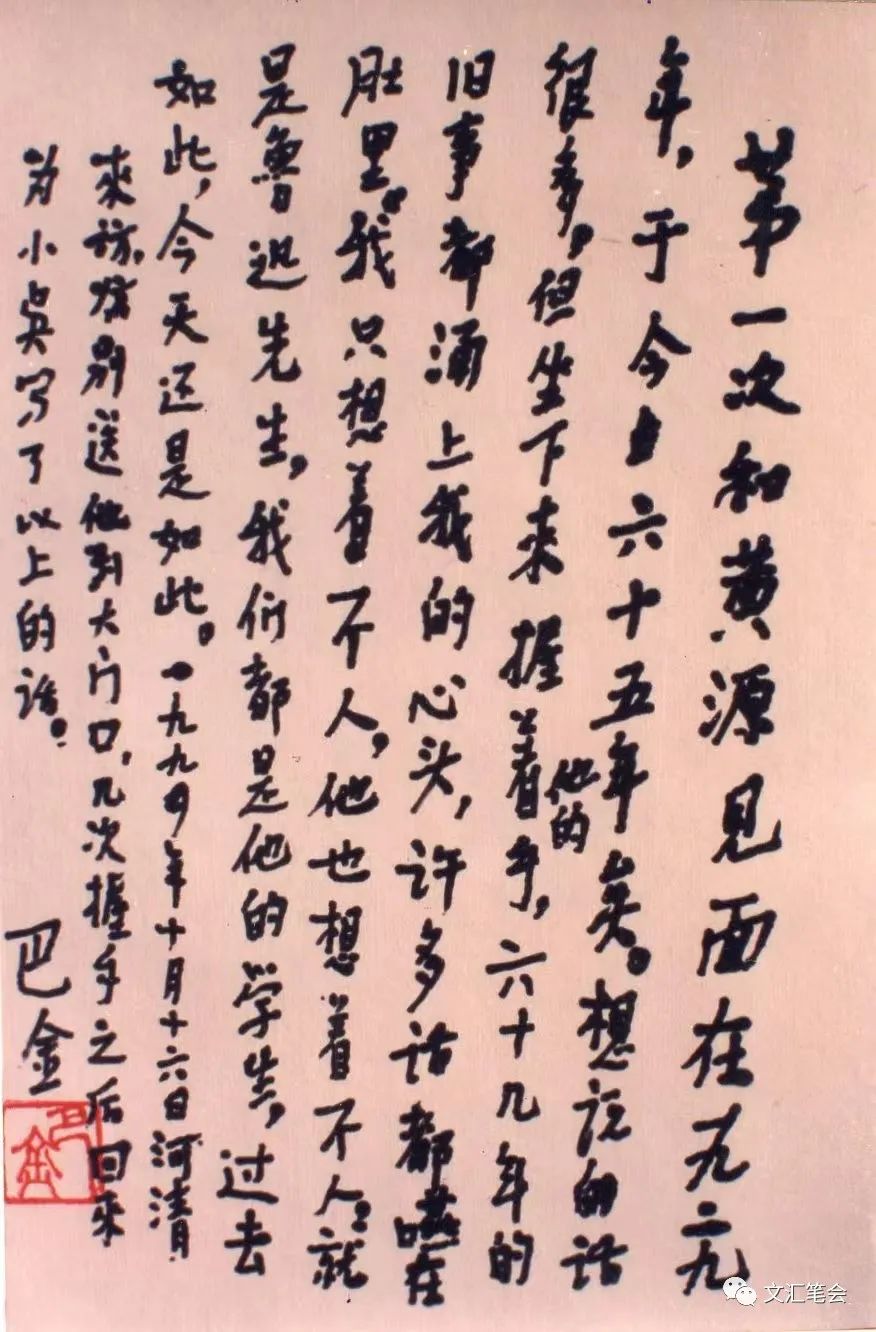

十天后,正在房间看稿的巴老听我说黄源在外间等候,他便放下手中的活儿,移步到客厅。这一次相见谈得最多的还是鲁迅先生。黄源说当年他每次从先生家出来总会顺道到巴金住处畅谈至深夜,我见他俩不时相视而笑。那天,没尽兴的巴老回到房间,便在一本册页上记下了刚才想说没力气说出的话:

“第一次和黄源见面在一九二九年,于今六十五年矣,想说的话很多,但坐下来握着他的手,六十几年的旧事都涌上了我的心头,许多话都咽在肚里,我只想着一个人,他也想着一个人:就是鲁迅先生,我们都是他的学生,过去如此,今天还是如此。

一九九四年十月十六日,河清(黄源本名)来访,临别送他到大门口,几次握手之后回来为小吴写了以上的话。”

1994年10月16日,巴老送走黄源后的题词

2.

巴老回上海不久,由于躬身捧着沉重的《德汉大词典》,骨质疏松引发胸椎骨折。医生让他平卧在床三个月。

1995年4月24日,中国作协四届九次会议将在上海西郊迎宾馆开幕。我到新客站接杭州来开会的黄源。在车上,黄源急切询问巴老的病情。当他得知是为“译文全集”的出版而得病时,叹了口气说:“哎,巴金心里想着别人,把自己搞得太苦了。”

翌日上午,巴老身穿塑料马甲坐着轮椅进会场。代表们看见抱病参会的巴老都起身鼓掌,向他致意。当巴老宣布大会开幕时,我在边上远远看见,黄源望着巴老,一边擦拭着泪水。下午,根据会议日程安排拜谒鲁迅先生墓。我见黄源在鲁迅先生墓前驻足凝视,便走到他的跟前。黄源指着巴金敬献的花篮说,他与巴金同是鲁迅先生出殡时的抬棺人。说着,他边扳着手指边数起当年抬棺人的名字:胡风、鹿地亘、张天翼、黎烈文、靳以、吴朗西、陈白尘、曹白、周文、萧乾、欧阳山、萧军、孟十还和聂绀弩。如今只剩他同巴金、萧乾、欧阳山四人了,每年能见上几次面的只有他与巴金……

1995年3月25日,黄源在上海鲁迅纪念馆

1996年10月3日,我跟车到葛岭山上把黄源接到汪庄2号楼。见面后,黄源对巴老说:“今年是鲁迅去世六十周年。”巴老说:“是啊。”我知道两老这次聊天又是从回顾与鲁迅先生的交往而展开。

黄源问巴老:“我们一同与鲁迅先生见面是在1933年4月那一次吧?”

巴老说:“1933年,文学社请客,我在《文学》第一卷上发表《一个女人》的短篇小说,是作为作者代表出席的,那是我第一次见鲁迅、茅盾。”

也许受两位老人的“鲁迅热”影响,我不知深浅地凑了会热闹,问巴老:去过鲁迅家吗?与鲁迅见过几次面?巴老答道,先生家他在世时没去过。见面没几次,通过一次信,关于稿子的事。

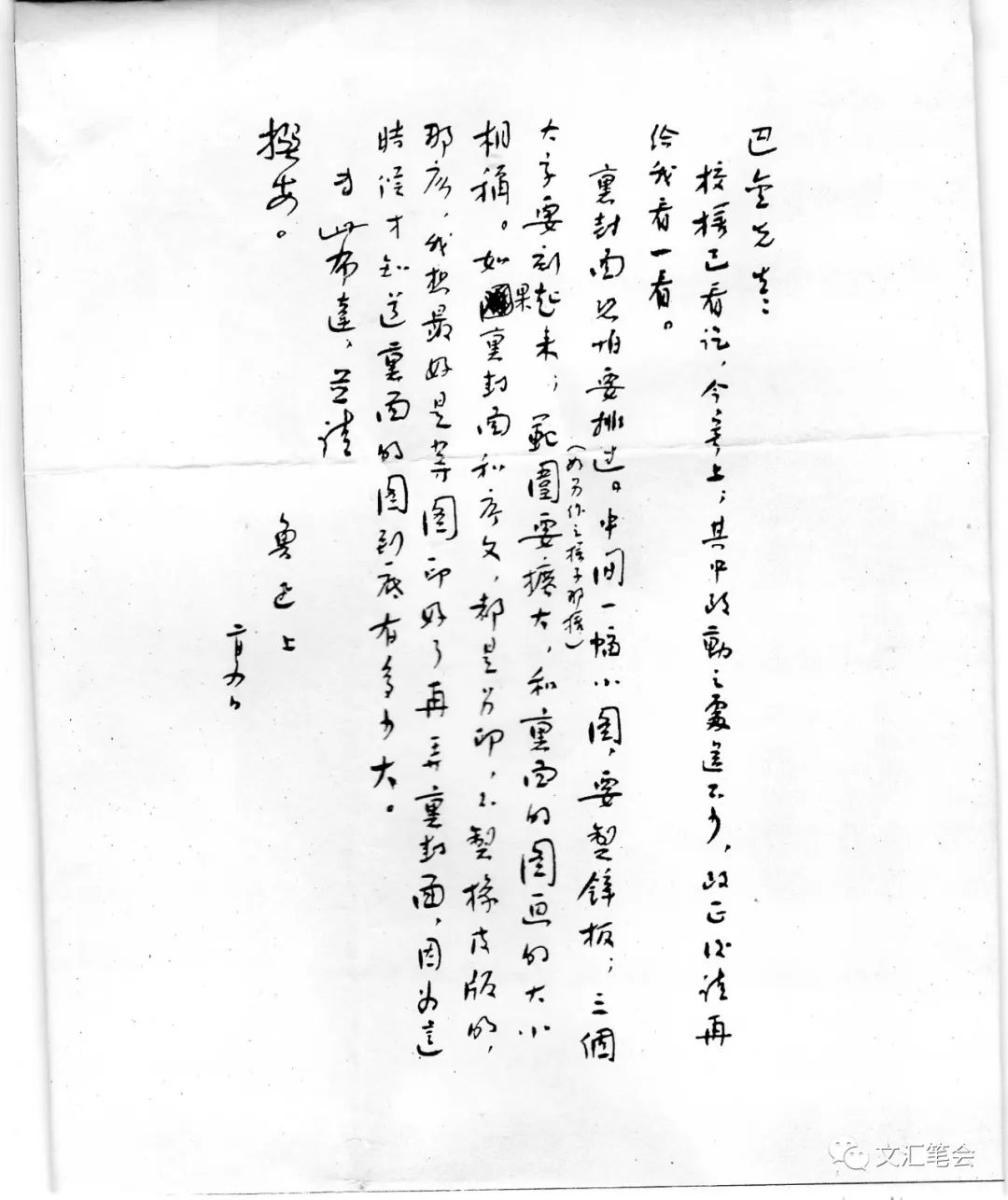

后来,这封鲁迅先生给巴金的信在小林托我复印资料时我看到了。1936年,鲁迅先生在编校《死魂灵百图》过程中就具体事项与巴金商议。信中写道:

巴金先生:

校样已看讫,今寄上,其中改动之处还不少,改正后请再给我看一看。

里封面恐怕要排过。中间一幅小图,要制锌板;三个大字要刻起来;范围要扩大(如另作之样子那样),和里面的图画的大小相称。如果里封面和序文,都是另印,不制橡皮版的,那么,我想最好是等图印好了再弄里封面,因为这时候才知道里面的图到底有多少大。

专此布达,并请

撰安。

鲁迅上

二月四日

这是鲁迅先生给负责文化生活出版社的巴金的回信,已收入2005年版《鲁迅全集》第13卷(书信卷)中。

3.

王仰晨是《巴金全集》(26卷)和《巴金译文全集》(10卷)的责任编辑。他与巴老的交往可追溯至“文革”前。1997年秋,巴老把他给王仰晨的近300封书信结集出版了《巴金书简——致王仰晨》一书。用巴老的话说,“这是一本友情的书”。我从中读到“文革”后期,时任“鲁编室”主任的王仰晨正在编辑新版《鲁迅全集》和进行《书信卷》的注释工作,巴金觉得这件事很有意义。尽管当时被打入“另册”,但为了不让鲁迅先生著作的注释在荒唐年代“变味”,也为在答复王仰晨的询问时有所准备,他未雨绸缪“把《鲁迅全集》通读了一遍”(见1973年12月2日致黄源信)。所以,当王仰晨问他与鲁迅先生见面次数时,他把与鲁迅四次同席的时间、地点、人数甚至连谁做的东等都如数家珍娓娓道来,依次是1933年4月6日在会宾楼、1934年10月6日在南京饭店、1935年9月15日在南京饭店及1936年5月3日在东兴楼(见《巴金书简》67页)。

同时,巴老还为王仰晨多次寄去供他参考的鲁迅先生早期版本《呐喊》《彷徨》和“奴隶丛书”,著译的《工作与学习》《俄罗斯童话》和亲自编校的《死魂灵百图》精装本,及许广平为鲁迅《序跋集》作的“序”的校样,并托他用完“序”后将这份世上独一无二的校样送给鲁迅先生纪念馆保存起来(见《巴金书简》36页,42/43页)。

在巴金源源不断向王仰晨提供有关鲁迅先生的资料的同时,他的女婿祝鸿生从上海戏剧学院毕业分配到杭州市文化局工作。巴金在信里把祝鸿生介绍给了黄源。在同封信中,他还敦促黄源:“你计划的鲁迅先生回忆(?)写了没有?适夷兄来信提到这事,他也希望你早日动笔。”(见《巴金全集》24卷346页)

祝鸿生到杭州报到后,被安排在《杭州文艺》当编辑。一次,编辑部负责人、作家薛家柱有事到祝鸿生宿舍找他,却见一个戴鸭舌帽的小老头,坐在门口椅子上。他悄声问:“这是谁呀?”听到祝鸿生说是“黄源”时,薛家柱心生敬意。不久,祝鸿生拿来了黄源的稿子《鲁迅给黄源的信有关情况》找薛家柱征求意见。薛家柱看过后认为:鲁迅是“文革”中唯一不受批判的作家,可以发表。于是,黄源开始重新握笔写稿。这对始终要黄源把心中“宝贝”写出来的巴金来说是个好消息,他读了黄源发表的文章后,即写信告诉黄源:“刚才看到《杭州文艺》六月号,读你的文章感到很亲切。但五十七页下栏中有个错误,请在印单行本时改正。”他还说:“希望你过去的问题早日彻底解决,党籍早日恢复,希望多写文章,多出书。”(见《巴金全集》第24卷363页)

在此期间,祝鸿生不断为黄源的“特约”文章看稿、谈稿、催稿。黄源围绕鲁迅先生给他的38封信(《黄源回忆录》记载鲁迅给黄源书信共59封,散失21封。38封现收藏于北京鲁迅博物馆。见书304页)又作了回忆、梳理,成文后在《杭州文艺》上连载,并出版了单行本《鲁迅书简追忆》。当时,在黄源没完全落实政策的情况下,敢于发表他的文章,《杭州文艺》是冒风险的,因而引起海内外的广泛关注和强烈反响。编稿中,黄源与祝鸿生也成了无话不谈的“忘年交”。

4.

1997年9月16日,巴老午睡起床,一坐上轮椅,就说把车推到写字桌前。桌上放着一套浅蓝色封面烫金书名的《巴金译文全集》(10卷),这套样书上午刚送到。我在桌前将面上的第1卷递给他,巴老慢慢翻动书页。过了一会儿,他要看最后一卷,让我把此卷的代跋和《告别读者》读给他听。在一个月前,我看着巴老用口述方式“写”成了这两篇“封箱之作”。巴老听我读着《告别读者》,他为读者在文学园地里辛勤耕耘了七十余年,此时将要与之告别,这种心情唯有他最清楚了……

同年10月29日,巴老再有两天就要回上海了。他坐在2号楼门厅若有所思,突然说要进房间写几个字。我同国煣劝他休息一会再说,他不愿意,还是要写,叫我替他把“译文全集”第1卷拿来,让国煣代他写上“第一次样书”。我打开扉页,见他已题上了“河清兄”和下款“巴金”。

下午,黄源和夫人巴一熔及黄明明来到2号楼,已在门厅等候多时的巴老没等黄源握手,就指指放在桌上的《巴金译文全集》(10卷)说:“这套书送你的。”黄源取过书,打开看。随后,他笑着把书举起说:“好哇,你原先出的全集26卷只是一半,这次‘译文全集’是你的另一半,这是一个完整的巴金了。”

巴老笑着说,20年代末,你去日本留学前就认识了。黄源说,你去法国前就知道你了,记得你翻译的第一部小说是克鲁泡特金的《面包略取》。巴老听后说,这次也收进“译文全集”了。黄源还回忆道,抗战中你去大后方,我参加了新四军,解放军进上海,你是我走访的第一家。巴一熔听了马上对巴老说:“黄明明是‘文革’中第一个上门看望你的,父子俩都抢拔头筹。”她的话把巴老说乐了。

2002年3月17日,我到杭州看望住在浙江医院的黄源(上图)。一见面,他便用杭州官话对我说,巴金已有三年没来杭州,为此他心里老觉得空落落,像少了什么一样。接着,黄源说起解放初他住在新康花园,与巴金居住的淮海坊同在淮海路上。不久,巴金赴朝鲜战场体验生活,萧珊送丈夫到北京。在火车站,小林见爸妈都走了,急得哭起来。黄源抱着泪流满面的小林送回淮海坊巴金家。那天,黄源还给我说起两年前捐给家乡海盐“黄源藏书楼”的一个书架不寻常的经历……

1938年,黄源投笔从戎前夕,将书架连同书籍寄存巴金处,书中有鲁迅先生赠的签名本,还有一部巴金主持“文生社”时给鲁迅先生出版生前最后一部小说《故事新编》的手稿。出书后,黄源向鲁迅先生提出给他留作纪念。后巴金托人装订成册存放于书架。

黄源在新四军军部时,常看到青年学生读了小说《家》后,向往光明,奔赴解放区。每当此时,他作为巴金的好友倍感自豪。一转眼,黄源随军进上海,巴金把保管了11年的书籍、手稿完好无损交还给他。黄源对我说,战乱中,巴金冒着危险,保护了这些进步书籍,他看到原物时就像突然碰见久别重逢的战友那样兴奋。

临别,黄源从桌上取过出版不久的《黄源回忆录》,拿起笔在扉页写上我名和送书日期。我见回忆录上印着黄源的手迹:“谨以本书献给鲁迅先生诞辰120年纪念。黄源。时年九十五。二〇〇〇年十一月二十八日。”这是巴老最希望看到的黄源为读者留点鲁迅先生珍贵史料的一本书。在巴老给黄源的信中,我多次看到类似的话语:“回忆先生的文章希望早日写出,不要再拖延了。写好后可以改。把你知道的,把你耳闻目睹的有关先生的事写出来,总有好处。”(见《巴金全集》第24卷360页)

我从黄源的回忆录“后记”中看到他在1986年便开始着手此事了。十多年中,他经历了肿瘤、糖尿病等疾病的困扰,写写停停,断断续续,直到2000年11月在医院将这部有着30万字的稿子杀青。

那天,我与黄老在病房合了影。拍照时,年近百岁的黄老把手伸过茶几握住我的手,他那柔软的手特别温暖。

九个月后,他把该做的事做好后,没留半点遗憾,追随鲁迅先生而去……

写于2023.7.3

作者:陆正伟

编辑:吴东昆

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。