1962年9月,我毕业留校,被安排至复旦大学第八宿舍3号楼414室。3号楼为已婚青年教师住区,殊感不便,至1964年春,凑巧遇到一个机会,我得以调往2号楼四层中文系单身教工宿舍,遂搬入404室与施昌东同住。

有关施昌东的情况,我在当学生时就有所耳闻。他是中文系50年代的高材生,长在红旗下,当过团干部,理论功底扎实,写得一手好文章,可惜在此前的两场运动中都犯了错误,后被安置在中文系资料室工作,主要职务是通过阅读报章杂志,分门别类制作与文学艺术相关的资料,兼为系里的黑板报做些抄写和美化工作。他做事认真,很少与人说话,通常紧缩眉心,一脸忧郁。我搬入404前,对日后能否与他处好关系还是有些担心。

事实证明我的担心全无必要。我搬家那天,他态度相当热情,与在工作场所不一样,他在宿舍里说话较多。一个星期住下来,彼此尚能习惯,一是两人的作息安排没有明显的扞格,平时差不多每天晚上11时左右熄灯就寝,二是双方对日常生活中的事情都比较马虎,绝不会向同住者提出苛刻的要求。熟悉以后,施昌东尝作自我介绍,说自己是从浙江温州文成县山区里走出来的人,出身于贫苦手工业劳动者家庭,父亲是一位打造铁锅和犁头的铁匠师傅,他家的亲戚朋友也都是农民和工匠。鉴于解放以前生活贫穷,故经过土改,产生了很强的翻身感。他说山区里的人不但朴实,也很坚强,掌握武术既能健体又能防身,他幼年即随长辈练习武术,说完便起身当场摆了一个架式,又随口吆喝一声。合住时间稍长,就感觉到施昌东的思想并不复杂,反而能熟识其直率单纯,偶尔犹有“童心”的彰露,特别是他展颜一笑之际,脸上辄会露出两个深深的酒窝,透现出这位来自浙南山区的青年人一种纯正和质朴的人情味。

系里老师皆道施昌东的专长在美学和文艺理论方面,我和他同住,有机会参观他满满的一架子书,当然是以哲学、美学理论的书籍居多。经典著作有《马恩文选》(两卷集)、《列宁文选》(两卷集)、列宁《唯物主义与经验批判主义》、《毛泽东论文艺》等;西方哲学美学论著有柏拉图《文艺对话集》、康德《判断力批判》、黑格尔《美学》、克罗齐《美学原理》等;俄罗斯的理论批评著作有《别林斯基选集》、《车尔尼雪夫斯基选集》等。论艺术修养,施昌东的书法、绘画均有较好基础,其行书盘纡矫激、纵敛自如,描摹人物仿效丰子恺的笔法,充满稚气而又力透纸背。我与他话及华君武的漫画,其谓华之漫画长于构思,唯素描基础不大好,这一批评非常中肯。他在日常生活里一言一动,无不体现出美学研究者所具有的趣味和敏感。有天中午他把饭菜打回宿舍,手里拿着一枚剥去蛋壳的鸡蛋,放在窗口一照,显得晶莹可爱,由此感叹大自然造物的无比精美。其时我参加校工会评弹兴趣小组,在宿舍里学唱丽调开篇《情探》:“梨花落,杏花开,桃花谢,春已归,花谢春归你郎不归。我是梦绕长安千百回,一回欢笑一回悲,终宵哭醒在罗帷。”昌东说这段唱词反复低徊,感情深挚,饶能打动人心。他作为一名学者,处在不同场合,咸能从美学理论高度去欣赏和品味实际生活中具有美感的事物。

我入住2-404的最初阶段,施昌东同我交谈,话题颇杂,除一般寒暄外,也谈些工作和专业上的事情,但留给我印象最深者乃是倾听他对故乡温州的赞美。他说“温州”一名得来主要是因为本地气候温暖,气候温暖则物阜民康,文化与教育亦随之发展。从文学史上看,温州为晋宋山水诗的重要发源地之一,又是产生我们所知中国成熟最早的古典戏剧南戏的地方。唯温州三面为重叠大山所包围,对外交通主要靠海轮。温州外出求学的青年数量甚众,他们刻苦学习又互相关怀,悉皆怀有一腔永难割舍的游子乡情。施昌东每次从上海搭乘海轮回家,待至能够看见家乡的海岸线时,都会欢呼雀跃,内心充满喜悦。

诸如此类有关温州的话题,他说得最多的是给我介绍温州自然风光的绮丽幽美。自其故里文成县玉壶镇说起,再说到温州其他地方的名胜古迹,他自己亦往往尽情陶醉其间。由于我当时尚未去过温州,连施昌东所列举的一些地名都很陌生,尽管他讲得头头是道,非常投入,我这个听者却时常产生混淆与错位,所以难以从中获取清晰具体的印象。不过其中有两点一直保留在我记忆里。其一,说到某个地方高耸的山体上流下一条瀑布,蜿蜒曲折形成一个巨大的“之”字,他一边说一边摆动右手在空中画了一个“之”字。其二,温州市瓯江的江心屿上有座寺庙,山门两旁有王十朋所题一联,上联为“云朝朝朝朝朝朝朝朝散”,连用八个“朝”字,“朝”在这里作动词用,下联为“潮长长长长长长长长消”,连用八个“长”字。过些时候阅读朱自清的散文《温州的踪迹》《梅雨潭三日》《绿》,散文作者撰写的温州景色固美,唯与施昌东所说的景物并无重合和贯连。直至昌东身后,我读他的遗著《一个探索美的人》,才知道“之”字形瀑布即是其家乡玉壶镇的标志性景观。1999年丁淦林、谢遐龄及我等四人被温州大学聘为人文学院助建专家,时谷超豪先生任该校校长。那年秋末我随老丁前往温大讨论筹建方案,事情结束后由温大同志带去江心孤屿一转。最后坐在江心寺前的石磴上休息,彼时午后的阳光照在身上,让人觉得暖洋洋的,我对王十朋这副名联端视许久,是年距昌东的逝世已经16年了。

施昌东生活态度比较乐观,在碰到“乡土”和“亲人”这类事情时极易动情。有一天中午他回宿舍,刚进门就扑到床上嚎啕大哭。我急忙问他出了什么事情,他只管哭,好久才慢慢缓过气来,擦拭眼泪告诉我,刚接到电报,他老父亲因胃癌恶化不幸逝世。我劝他快去系里请假,准假后他忙着买轮船票,匆匆赶回温州去了。大约一个多星期后他回到上海,心情尚属平静但形容略显消瘦,稍事整顿即取出一张足有18寸大的照片供我观看,其背景为一栋山坡宅屋的大门前,施昌东有两个哥哥、三个弟弟,一家人再加上主要亲戚,共计三十余人的合照。他母亲端坐于第二排中央,第一排是席地而坐的孙儿孙女,其他人或坐二排母亲左右,或站立于第三排。照片中人的面相皆质朴憨厚,透现出劳动人民家庭人与人之间的亲情。过了一两个月,昌东的弟弟昌继从温州来上海,就在我们房间临时搭铺住下。昌继体型、面貌颇似昌东但更壮实些,其艺术修养亦佳,又好摹绘戏剧人物,风格颇接近关良的画作。施昌东建议我坐下来,让昌继为我绘一幅肖像。恭敬不如从命,我就坐下请他画,费时四五十分钟,成品有六七分像,而昌继态度之认真令我十分感动。一位熟悉情况的朋友曾说,施昌东床底下的皮箱内只有一个布包,里面盛放着他父亲的骨灰。

大学时代的施昌东风华正茂,年少成名。三年级时即在《文史哲》杂志上发表他的处女作《论“美是生活”》,引起学术界的普遍重视。接着他又完成了《鲁迅美学思想》近二十万字的书稿,以及毕业论文《朱自清论》。此后,《文汇报》又特约他写了十篇连载的谈美的文章。由兹而在上海文艺界崭露头角,并破例被吸收为上海社联成员。1955年大学毕业前夕,因为他与贾植芳教授关系密切,在“反胡风运动”中受到严格审查,连团籍亦被开除。1956年6月中旬审查结束,留在中文系资料室工作。不久恢复了团籍,他旋即发表了《试论浪漫主义创作方法》《论悲剧的艺术特色》《鲁迅论讽刺》等多篇有独到见解的论文。1957年整风时又因在座谈会上讲了几句话,很快就被定为“右派分子”,人生道路上连遭两次重大挫折。但他没有像当时许多失落者那样一蹶不振,甚至完全丢弃自己心爱的业务,而是下决心认真阅读《列宁全集》,经过一段时间沉寂,重新执笔耕耘,并因呈献高质量的学术成果而广受学术圈关注。其果能臻于此境者实则得益于一人之倾力相助,他就是长期执教于复旦哲学系的潘富恩先生。

潘富恩先生是温州瓯海区潘桥镇人,与施昌东属温州老乡,两人年龄又大致相当,且是施昌东在复旦中文系学习时的同班同学。1955年潘富恩毕业留在中文系,翌年因哲学系筹建工作需要调往哲学系,骤即派往北大跟随张岱年先生进修中国哲学史。过一年回沪又下放到郊区劳动锻炼,至上世纪五六十年代之交,始在哲学系履新从事教学与科研工作。潘富恩胸襟豁达,待人宽容,并不因施昌东身处逆境而疏远他,并且一直把他当作好朋友,经常在一起讨论学术问题。两人的合作始于60年代初,1962年末,他俩合作的第一篇论文《论老子“道”的学说》在《文史哲》上刊出,一炮打响,《人民日报》和《文汇报》都作了摘载介绍。自此时至“文革”前夕的三四年内,两人又有《简论〈周易〉的“一阴一阳谓之道”的学说》《论名家从朴素辩证法走向诡辩论》《论荀况的朴素辩证法宇宙观》等数篇重头文章陆续发表,让众多关心社会科学的人们记住了这两位新锐作者的名字。当时有个别人在背后风言风语,说像潘富恩这样一位很有前途的骨干教师,去同政治上有问题的施昌东合作,显然不是一种明智的选择。对此潘富恩不予理会,坚定地和施昌东继续合作,开展科学研究。施昌东后来在一篇文章中谈及两人合作的情况,动情地说:“尽管我身处逆境备受压力”,潘富恩“仍然情同手足一样关怀着我”,所以这批学术成果乃是两人“在漫长坎坷的人生道路上不断加深真挚友谊的结晶”。

“文革”内乱狂飙陡起,读书治学完全停顿。最初的两年里,施昌东并未遭到严重冲击,自1968年清理阶级队伍开始,他被作为“浮在水面上的阶级敌人”打入牛棚,以此令其感到绝望而产生厌世轻生情绪。某日他到潘富恩家诉说自己的想法,老潘闻言立即大声呵责,说“你这样做能解决什么问题吗?”叫施昌东千万不要这样想,转而又以老友的温情对他进行劝喻和开导,鼓励他“积极、坚定地活下去”。听了老潘这番话,施昌东大哭一场,放弃了原来消极的想法。爰至“文革”后期,他俩仍有机会再度合作,继续在中国古代哲学史范围里一起做点研究。那时我正在参加“二十四史”中《旧唐书》的点校整理,盛夏的星期日,潘、施二人在宿舍里讨论问题,赤着膊,一边抽着烟,屋内云雾缭绕,一边挥动手中蒲扇驱除暑气,似置世间纷扰全然不顾。此情此景令我联想到历史上的阮籍、嵇康,我将老潘称作“潘籍”,将昌东称作“施康”,施昌东咧嘴笑了起来,脸颊上立刻显出两个酒窝,说道:“还应该有个钟会呢,那你就叫‘陈会’吧!”

至于施昌东单独从事的学术研究,起始于美学理论这一领域,他认真钻研马克思主义哲学,发掘和融会车尔尼雪夫斯基美学思想的精华,力图对美的本质问题作出符合历史唯物主义的理解。他筹划撰写一本系统阐发美学理论的著作,最终拟定书名为《“美”的探索》。此项写作任务自上世纪五十年代末起步,其后五六年间从未放松。考虑到自己政治处境不好,他讲究实效,避免声张,利用业余时间一章一章慢慢地写。我搬入404后,深感他对晚上这段时间的利用是很充分的。夜深人静正好伏案写作,抽烟一支接着一支,有时还要连续开上几天夜车。为不影响我休息,他尽量不发出声响,并用报纸将电灯泡遮盖起来,第二天一早还得准时去资料室上班。基于坚持不懈的努力,至“文革”前夕,他业已完成全书的撰写。“文革”中书稿曾被红卫兵抄家搜去,但施昌东居然能从垃圾堆里把它捡回来。再说六十年代初他和潘富恩的合作,实际上是他跟着潘富恩一起学习和搜讨中国哲学史,而对中国哲学史丰富知识的掌握和积累,也为施昌东日后转入中国美学史的研究创造了条件。从“文革”末期到粉碎“四人帮”后最初的几年,他从事的中国美学史研究主要集中在先秦和汉代这两个阶段,其成果最终辑成两本新书,即《先秦诸子美学思想述评》和《汉代美学思想述评》。

我刚与施昌东同住时,他的年龄已抵33岁,对自己过去的恋爱经历鲜少提及。系里有些知情大姐说,施昌东在大学本科读书时,不仅学习上出类拔萃,政治上亦要求进步,还担任过团干部,打过入党报告,思想改造时作为学生骨干参加了部分工作,所以很受一些女同学的追捧。上世纪50年代,施的命运几起几落,造成他的几段恋情悉以分手告终,由此在心灵上留下了难以抚平的伤痕。同施昌东一起毕业的几个老同学倒很热心,给他介绍过对象,然而对方一听到他政治上有问题,就立刻退缩了。随着年龄增大,施昌东找对象成了老大难问题,好在老同学热情依旧,1967年春末又介绍他认识了一位在苏州工作的女同志,虽已属大龄女青年,但比施小好几岁,各方面条件还可以,不啻性格温和文静,长相亦比较秀气。施同她面谈过一次,较为满意,唯对方右边手腕上有块疤,令他有些犹豫。老同学责怪他患得患失,说只要人好就可以,什么疤之类根本不必考虑。施昌东觉得老同学的话很有道理,决定择日再去苏州和她深谈,争取把两人的恋爱关系确定下来。

为准备这次约会,施昌东做了不少功课,譬如见面后什么该谈,什么不该谈。我对苏州的街坊布局比较熟悉,根据施与对方上次会面沿着苏州的街道边走边谈的特点,替他画了一张简单的地图,供其参考:临顿路→凤凰街→公园路→宫巷→观前街→临顿路。周六下午他带个挎包去苏州,翌日下午返回,一脸倦容,放下挎包只说了一句:你那一张地图画得相当准确。看来此次姑苏之行并未取得成功。

当晚熄灯后,施昌东与我对床夜语,才为我略述此番去苏州与对方面谈之始末,说:见面后沿着你地图上标出的几条马路缓缓散步,重复走了好几个来回,开始时她态度蛮好,边走边谈令人兴奋。然而当我鼓足勇气切入正题,讲我以往政治上所遭遇的那几桩事儿时,她的反应宛似听到迎面打来一个闷雷,连说话都变得结结巴巴,“那不行!那不行!那不行!”我想再做些解释,她根本不想听,推说身体很累,要回家去了,我说让我送送你,她头也不回径自走了,最终消失在远处迷濛的夜色里。这一宗缘分至此就算划上了句号。是夜施昌东辗转反侧,破例同我谈起他在50年代中后期的几段恋情。他说这些经历莫不是由对美学和文艺的共同爱好而起,又同样是因他个人在运动中被列为挨整对象而终止,其时女方背负着沉重的压力,在别无选择的处境下只能决绝而去,她们理应获得同情和谅解。“以后每当我想起此类逐渐被灰尘覆盖的往事,心头仍不免勾起一份淡淡的哀愁。”

不过,通向婚姻殿堂的大门不久即被打开。有位在内地工作的老同学,替施昌东介绍一个对象,小杜。她是四川省金沙江畔公路养护队的一名青工,人家不嫌男方有啥政治问题,建立通信联系之后,哥呀妹呀热络非凡。1967年岁末,小杜便来上海与昌东喜结连理,朋友们在八舍2号楼腾出一间屋子权作新房,稍加布置就平添许多喜气。前来祝贺的人络绎不绝,有的说新郎是才气横溢的美学家,终于从蜀中娶了个娘子回来。有的说新娘年轻貌美,她床头柜上那张相片简直可与影星的照相一比。待等结婚假期垂将结束,小杜打点行装择日西行,新郎则必须继续在运动的泥途上不停打滚。

1968年秋冬间,小杜生下一个男孩,昌东为其取名“金瓯”,“金”指孩子母亲在金沙江畔工作,“瓯”指孩子父亲是温州人。金瓯的降生使施昌东备享初为人父的幸福,同时也让其清晰感受到维持一个三口之家在经济上所需担荷的压力。小杜工资较低,昌东则自参加工作以来从未加过工资,将两人的收入加在一起应付家庭各种开支还是不够,须不时向友人借些钱来纾解一时困难。在这以后五六年内,这对夫妻分处沪蜀两地,殊难达成生活上的相互照顾。施昌东人到中年身体各种机能转衰,长期伏案写作和饮食起居失调,都在明显程度上损害着他的健康。1974年秋,施昌东在崇明五七干校锻炼期间,因过度劳累而导致胃溃疡严重出血,随之被送回学校。他孤独一人身罹重疾,愈加思念远方的妻儿,经反复考虑决定给郭绍虞先生写一封信,吁请德高望重的郭老向市里反映一下他的困难,俾能把小杜和金瓯的户籍从四川调来上海。郭老向来以热心济助后辈排忧解难著称,收信以后对此事看得十分认真,因施昌东读大学本科时他恰好担任系主任,了解这位同学学习用功,积极上进,于是就给市里写了一封信鼎力促成其事。1975年小杜和金瓯成功调入上海。学校安排一家三口搬入第六宿舍暂建的过渡房内,尽管这里的条件还是差些,但毕竟可以与家人团聚一起过日子。

1976年施昌东因胃溃疡转为胃癌,住院第一次动手术,发现癌细胞已经转移,医生估计他最多活半年,少则三四个月。不久,他在医院里听到粉碎“四人帮”的消息,全国人民欢欣鼓舞,坚决拥护党中央英明决策,预示着和暖的春天即将到来。出院回家后,他不顾病体疲弱,“披着一条旧毛毯”“坐在板凳上”,将已经写成的三部美学论著初稿仔细地修改了一遍。在党的十一届三中全会灿烂光辉的照耀下,他政治上得到彻底的改正平反并恢复名誉,所有诬枉不实之辞悉皆推翻,缘此精神大振,心情舒畅,竟然奇迹般地活了下来。

1980年,他最具代表性的论著《“美”的探索》一书由上海文艺出版社出版,该书以历史唯物主义的美学观贯穿全帙,系统地论述美的本质以及人与现实的审美关系问题,被誉为当代中国一大美学流派的奠基之作。另外,他的《先秦诸子美学思想述评》和《汉代美学思想述评》两书,也分别在1979年和1981年由中华书局刊印出版。它们以断代为范围肆力爬梳、讨汲原始材料,为中国美学史的研究做了大量拓荒工作。当施昌东拿到《“美”的探索》3000多元稿费时,高兴得把它称作“一笔巨款”。经他和小杜商量,除还债及替曾经接济过自己的亲友解决些燃眉之急外,其余全部用来添置衣服、家具,购买营养品给施昌东补养身体。快过年时,原第八宿舍一位邻居在六舍碰到施昌东,见他穿了一件新棉袄坐在家门口,气定神闲地晒太阳,回到八舍后跟大家说:“施昌东终于走出了寒怆的窘境,可以尽情享受温暖的阳光了。”

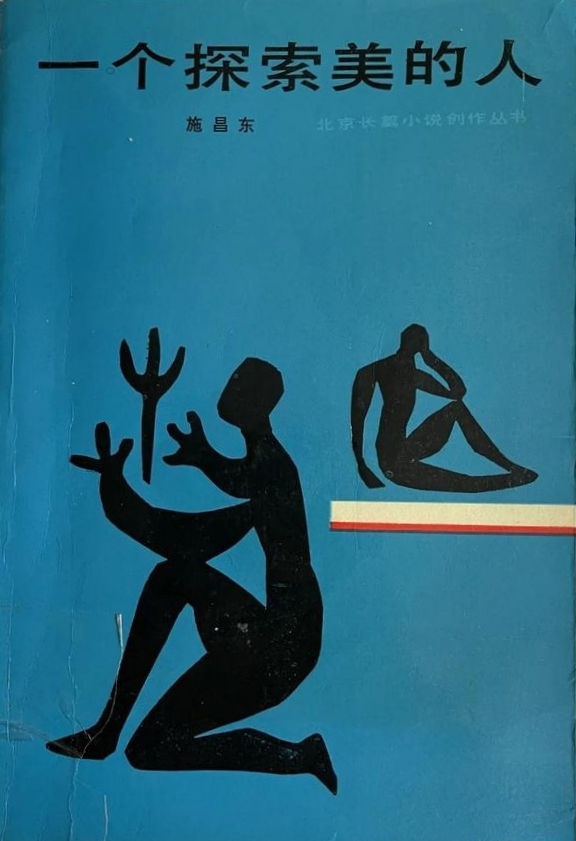

未几施昌东因癌症复发而做了全胃切除手术,出院后又完成或参与完成了《在美学研究的道路上》(复旦大学出版社)、《中国哲学论稿》(重庆出版社)、《中国古代认识论史略》(复旦大学出版社)三书的编撰工作,其中第一部是他美学研究论文的辑集,后两部则是他和潘富恩合作探索中国古代哲学史成果的汇编。据潘富恩先生说,昌东生前只看到这三部书的清样与封面设计,而新书的出版行世乃是他身后的事了。在此期间学校确定施昌东为副研究员,并按高级职称的标准给他分配一套住房,中文系又把他从资料室调至文艺理论教研室,小杜也被安排到复旦管理学院工作。施昌东所奉献的最后一本书是有关他的一部自传体小说,《一个探索美的人》(北京十月文艺出版社1987年)。它创撰于作者顽强与死神搏斗的时刻,是“用血和泪培育起来的花朵”。小说通过摹述主人公坎坷不幸的遭遇,努力向人们揭示作者自己所认识的世界和人生,在时代大背景下凸显出一个美的探索者对精神理想的追求。

当时施昌东的事迹通过新闻报道、采访特写,在媒体上发表,引起很大反响,不断有一些读者给施昌东写信,有的要他保重身体,有的向他表达敬意。有一位温州籍的著名女作家,曾给中文系组织上写信,详细询问施昌东的工作和身体情况,同时还直接写信给施昌东本人,希望他一定要全力医治疾病,并用诗一般的语言鼓励他:“勇敢地生在美中,微笑地死在美中;而美是永存的,希望之火是不灭的。我深信你这个美的探索者,在与病魔的战斗中,最终会取得奇迹般的胜利的。”

1983年施昌东的癌症再次复发,病情很快进入惙顿危阽阶段。党组织根据他先前提出的申请,批准他光荣加入中国共产党,其毕生之最大愿望遂得以实现。那年8月21日,施昌东病逝,终年52岁。自1955年以来,他在政治上备历艰难曲折,却从未动摇对党和共产主义的信念,一贯以其高扬的生命之火为社会主义精神文明建设作出重要贡献。这一切都彰显了新中国培育的一代知识分子的卓越品质。

本文由陈允吉 口述、高曜 整理

作者:陈允吉 高曜

编辑:钱雨彤

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。