一

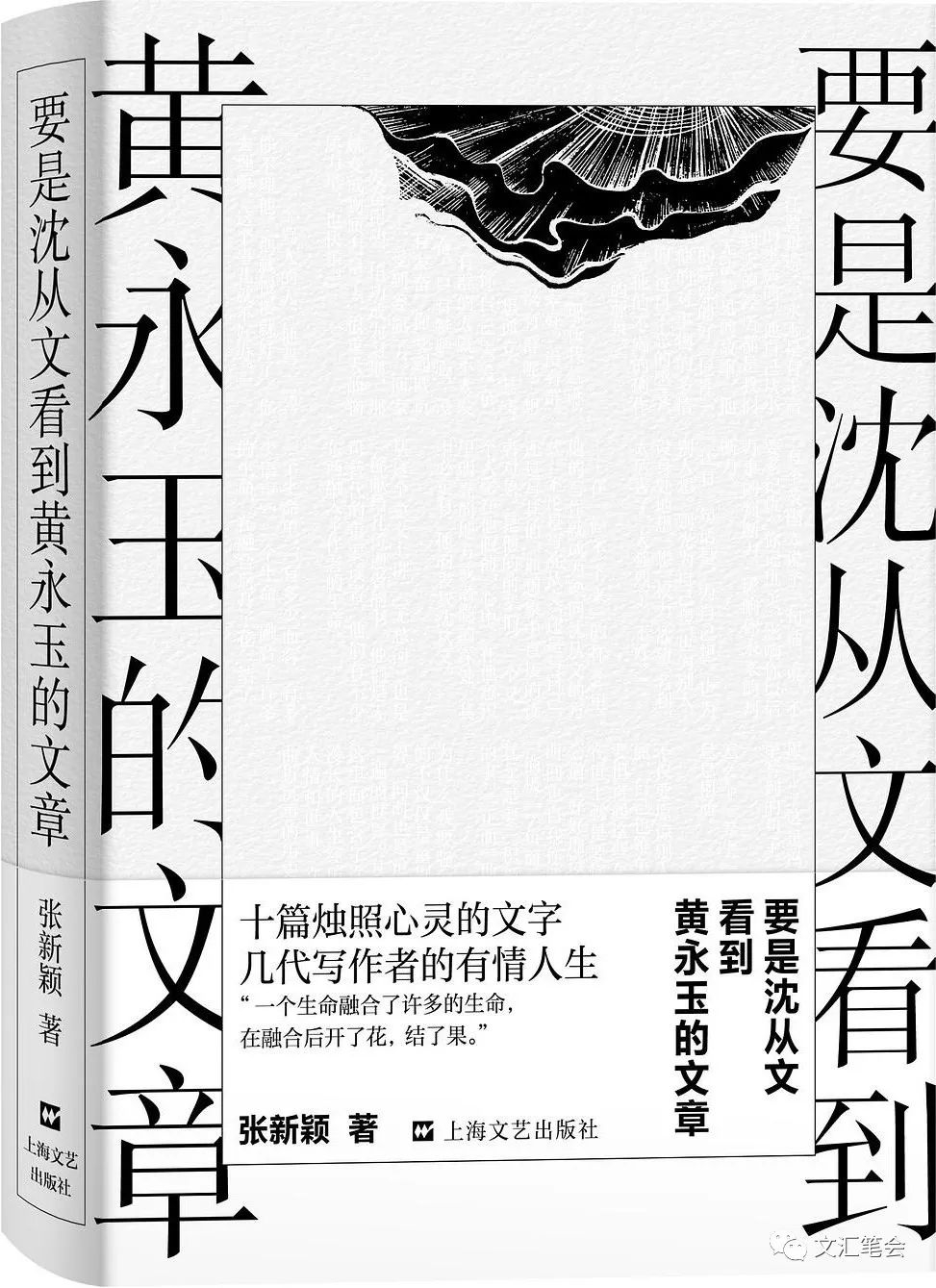

二〇二一年,我从上海文艺出版社拿到两本《要是沈从文看到黄永玉的文章》快样书,马上快递给黄永玉先生。我微信黑妮,遗憾赶不上黄先生生日。黑妮说,赶上啦,农历七月初九,今年是八月十六日。我记得二〇一四年参加黄先生九十岁寿庆,那天是八月四日。

黑妮拍了张黄先生倚靠在沙发上看书的照片,发给我。过了一会儿,又发来一张:“我爸说,这张好。”——黄先生的臂弯里多了一只猫。

没过几天,收到黄先生信。荣宝斋信笺,毛笔,竖写——

新颖弟:

大著昨天(十三日)下午收到,三时启读,半夜零时九分读完末句:“她说,等这样的东西来写我”。

在世界上,周毅多珍贵啊!

2019年5月6日,周毅以笔名芳菲在笔会发表了《这无畏的行旅——读黄永玉〈无愁河的浪荡汉子?八年〉札记》

接下来,黄先生会写什么呢?我没想到,因而惊奇;在他,不过是极其自然、再平常不过地荡开一笔:

我这边,候鸟回来了,第一批是斑头雁,还会一批批地来,在我们湖上歇几天再北去。村民们都当回事,早晚都照应它们。有的脚上还被缠着科研单位的牌子。有的雁跟个别人熟了,还一步一步随回家去。

就仿佛他写信时抬眼看了下窗外,笔就跟着写了下外面的景象。而深里,是自然季节的更迭,人身在其中,“感觉到这四时交递的严重”——这句话是他表叔沈从文信里写的,黄先生没想这么多,只不过随手一写,带进来比人的世界更大的世界的生生信息。

黄先生的信再接下来,说严肃的工作中的遭遇,这里略去不引。其中提到,前些时,他“在协和焊接左大腿断成三段的大腿骨”,这一伤病事件,只此一句。

然后谈到《无愁河的浪荡汉子》,他晚年最倾注心力的事,十余年来几乎每天都想着、写着的书:

《无愁河》写到这里正是我进入新社会的程序中,不写它,起码一辈子有一半是个空白。可惜了。问题我已经这两天过九十八了,还剩多少时间多少力气写这难舍难分的几十年。

望你多来信,我告诉你一个秘密,你试在《无愁河》中找找有没有“然而”“但是”这类过桥词汇?找到了告诉我。

黄先生说:“有个奢望,几时你能来北京住住”;

又说:“书中有不少错字,第二次阅读后告诉你”;

最后又加一行:“封面设计精彩”。

二

二〇二二年四月,我在上海和全城的人一样,足不出户。平常不发朋友圈,有一天心血来潮,转了个视频,罗大佑演唱《亚细亚的孤儿》。就是破个闷。

黑妮看到了,也给黄先生看。黄先生让黑妮问我们怎么样,他担心我们。

惊扰了黄先生我很是不安,赶紧回复:都还好,请黄先生放心;一些乱糟糟的事情不值得黄先生分心。

我说:我每天看看黄先生送的生肖挂历,就能开心不少。——这一年是虎年,四月份挂历的老虎露着屁股,黄先生画上写的是:“老虎屁股摸不得!请问,老虎哪个地方摸得?”

过了一天,黑妮说:“我爸写了首诗给你。”

诗是用钢笔写在绿格稿纸上,竖写,九行,题《慰新颖》。

我时常想到黄先生,想他怎么样了?想他也能给自己一些生活的勇气。希望这个世界少扰乱他,让他健康自在地做自己喜欢的事。

后来看到一个视频,大约是这一年生日前后央视采访他,采访者问:“你觉得现在最真实的快乐是什么?”

黄先生答:“大家都过正常的生活了,那就快乐了。”

采访者一定没想到黄先生会这样回答,他问的是“您”,黄先生回答的是“大家”;但采访者应该能立刻明白,一个九十九岁的老人为什么要这样说,为什么还要接着再重复强调,“正常地生活”。

三

黄先生画生肖月历很多年了,画好了,印制出来,分赠亲友。我说不准是从哪年开始的,但现在知道它的结束,兔年的挂历,就是最后的了。

今年的挂历是去年画的,而去年,黄先生是在什么样的情形里,完成了他自己给自己派定的任务?因为他的洒脱和率性,很多人会认为他的生肖画是一挥而就;其实,我以前听他讲过,画容易,难的是有想法。

今年的挂历有一篇前言,黄先生手写的小字——

癸卯的月历画到第十幅的时候,我病了,来势很猛,有不丢性命不罢休的意思。多谢协和医院神手一周之内救回这条老命,回到老窝。

人这个东西说起来终究有点贱。为钱财,为名声,为繁殖下一代,费尽心机,浪费整整一辈子宝贵光阴去谋取自以为有道理的那点东西。本老头也大有这个难改的毛病。幸好世人谋食面目各各不同,加上本老头谋食范围局面只在毛笔纸张颜料上头,并不如何骚扰周围,缩着胆子快快活活地混了一百年。(还差几个月)。

凡人都有机会躺在医院里思想。当妈的想儿女的事,读书的想投考的事,女孩子想男朋友,男孩子想女朋友,贪心人想某件事为什么没有谋到?恶人想病好后如何给仇人背后狠狠来它一刀,儿子想月底快到给妈寄钱……只有我最没出息,想的是还有两幅没画完的月历。

人没出息,谁也奈何不了。姑且算一种不堪的善缘吧!

善缘,也可以由此来理解他一生方方面面的许多事。

四

今年春节过后,快递还没通,黑妮托到上海出差的朋友带来黄先生的新书——新版的《沿着塞纳河到翡冷翠》,书里夹着两整张兔年邮票。

黄先生为旧作新版写了篇后记,说到“我一生最尊敬,来往最密切的又聋又哑的漫画家陆志庠”,“有他在天之灵的监视,我一点也不敢苟且。”又说:

有三个人,文学上和我有关系。沈从文表叔,萧乾三哥,汪曾祺老兄。我也不大清楚他们三位究竟看过我多少文章?假定三位都看过我写的《无愁河的浪荡汉子》会有什么反应?

……

我开始写书了,怎么三位都离开人间了呢?文学上我失掉三位最服气的指导者。如果眼前三位都还活着,我的文学生涯就不会那么像一个流落尘世,无人有胆认领的百岁孤儿了。

如今,黄先生去了他们那边。留在人间的,是人生百年长勤的种种善缘。

二〇二三年六月十八日

作者:张新颖

编辑:钱雨彤

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。