1.

杨涉系唐朝末代宰相,身处丧乱之世,一直活得如履薄冰。拜相之日,全家也无一丝喜庆气氛,倒像是落难似的哭作一团,是一桩蛮黑色幽默的事情。朱温篡唐之际,杨涉对家人说:“吾不能脱此网罗,祸将至矣,必累尔等。”确实,以杨涉的身份,当时既“闪辞”不得,又“藏匿”不能,有些事还非得他出面不可。后来朱温登基,须有个前朝献玺仪式以充门面,便属杨涉的份内事务。献吧,很可能被扣一顶压力山大的帽子;不献吧,自然不乏替代的人选,但自家老小的性命恐堪虞。这时杨凝式诘问父亲道:“大人为宰相,而国家至此,不可谓之无过,而更手持天子印绶以付他人,保富贵,其如千载之后云云何?”语气铮然,年纪不大即明了“身后骂名”的干系。不过杨涉只用了四个字便把儿子给镇住了:“汝灭吾族。”杨涉何出此言?实因当时的情形,前朝臣子居住的街衢里巷早已密布朱温的暗探,可谓隔墙有耳,人皆股栗。杨凝式一听此言,深感骇然,据说当天就变得疯疯癫癫,从此以无师自通的演技,佯狂充傻示人。“杨风(疯)子”这个绰号,即由此得来。

杨涉后来玺照献,官照做,摇身一变,又当上了后梁的宰相。杨凝式作为宰相之子,仕途之外别无选项。令人讶异的是,他一做官就来了个横跨五代(后梁、后唐、后晋、后汉、后周),直至老死。起初多次因病离岗,是个位阶不高的闲官,且从不与人争名夺利。加之平日里性情狂诞,总是稀里糊涂,看上去不像是辅世牖民之才,故而对谁都构不成威胁。所以得了一样好:即便说错话、办错事,同僚们也不予计较,还经常为其开脱。我想,这和杨凝式打小受其父亲影响有关,他深知“刚强是惹祸之胎”的道理,故早早就把名利“放下”,以求乱世自保。有意思的是,他虽然“屡请致仕”,竟还一路官至少傅、少师及太子太保的高位。

说实在的,杨凝式的父亲杨涉与史上诸多能吏诤臣相比,只能算是寻常人物。杨凝式承父亲衣钵,虽也为自己披挂了一身似癫非癫的保护色,却也知道入戏不可太深,尤其不能辱没自己的一手绝活:书法!即便后人对他父亲有所轻视,却不能不仰起头来,高看一眼他的毛笔字,且把他定位为五代至宋初最出类拔萃的大书法家。苏轼不仅称杨凝式为“书之豪杰”,“笔迹雄杰”,自己每写完一幅字,若旁观者一致叫好倒未必得意,倘被夸一句“颇得杨风子神韵”,那是能美上几天的,可谓妥妥的一枚杨凝式的“迷弟”。许是哪儿痒挠哪儿吧?出自苏门篱墙的黄庭坚,在老师的《寒食帖》跋后语中,就特意提到有“杨少师笔意”云云。另有“它日东坡或见此书,应笑我于无佛处称尊也”一句,使苏轼是否见过这段跋语成谜,后人也未敢妄断。我想黄庭坚之所以这么说,不纯为讨苏轼的欢心,他曾“遍观僧壁间杨少师书”,称其“无一不造微入妙,当与吴生(道子)画为洛中二绝”;又说“由晋以来,难得脱然都无风尘气似二王者,惟颜鲁公、杨少师仿佛大令尔”。对杨凝式的书法艺术实属真心认同,而非随人妍媸。

由此可以看出,黄庭坚与苏轼在看待杨凝式书法上可谓品味趋同。苏门另一大书家米芾,也曾提到“唐末书画甚卑,惟杨景度(杨凝式字)行书与颜鲁公壁坼屋漏同意”。可见有宋一代大书法家,无不对杨凝式上溯二王,深得颜鲁公、张旭、欧阳询神韵的书品推崇备至。故宋以后,常见“颜杨”并称,后人每提杨凝式,总以“承唐启宋”、“由唐入宋一大枢纽”誉之。

2.

杨凝式却有一样怪,喜欢拎着墨桶,游走各处,向壁而书。虽说题壁并非杨凝式首创,却在他这里集了大成。《旧五代史》说杨凝式身材瘦削矮小(体蕞眇),却乐于从事墙体榜书这样的重体力活,也算能人奇事。至于有人说宋江在浔阳楼包间白墙上题诗惹祸,和《瓮天脞语》载宋江“潜至李师师家,题‘天南地北,问乾坤何处,可容狂客’”于壁上,以及神行太保戴宗“唆使”宋江在大牢里装疯都是受了杨凝式的启发,虽有几分神似,权当笑话听即可,又没法征询施耐庵在情节处理上是否以杨凝式为原型。然题壁的事,在杨凝式这个“标杆”出现之后已属常见,苏轼的《题西林壁》就是在庐山西林寺壁上的自书自诗。后来发展到文人每至一地、每揽风光,必先观赏壁上的诗文,加以诵读、传抄。周邦彦《浣溪沙》词中说道:“下马先寻题壁字,出门闲记榜村名。”当时不少无名诗人都想通过墙上题诗这一招,谋取名家的青眼以凭附增价。王安石、晏殊等大家均曾做过这方面的伯乐。

说到书法行为艺术或曰题壁的缘起,见白墙便手痒的杨凝式虽非创始者,却无疑为开派先驱。当年洛阳诸多名刹,为求杨凝式的墨宝,不是先打听他的润格,而是尽可能地多刷几道白墙。那雪亮的光芒,远远便能牵引杨凝式的目光,以至不招自来。来了也没二话,饱蘸浓墨挥笔即书。据说内容千奇百怪(他文采也好);字体东倒西歪(还有不少“造字”);署名五花八门,什么“杨希白”、“希维居士”、“关西老农”等,好像有意模糊自己的面目,纯以书艺示人。然笔走龙蛇间,他的才情、笔墨都得到了淋漓尽致的宣泄。不知写完最后一笔时,会否紧跟着来一个很帅的掷笔动作,然后再仰头咕咚咕咚畅饮一大口。但可以想象的是,他的周围,一定观者争睹,喝彩不绝。

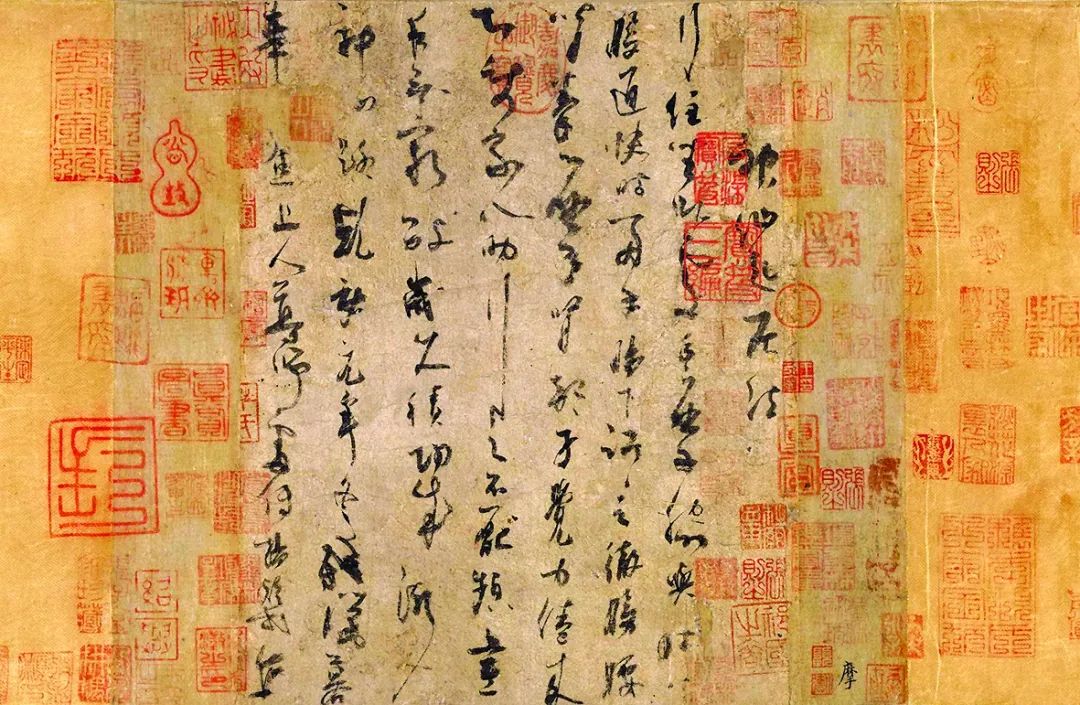

神仙起居法帖

今天杨凝式的传世纸本仅剩《韭花帖》《神仙起居法帖》《夏热帖》《卢鸿草堂十志图跋》等寥寥数件,这肯定不是他作品的主要形制,原因不外乎他的大量精品力作,皆随它们的载体即一堵堵白墙的颓圮而湮没殆尽。可能杨凝式当年也没想过传世不传世的问题,他陶醉于书写过程,自得其乐,一俟完工,便拎着墨桶去下一堵白墙挥洒去了。这恰恰是最为本真和纯粹的艺术家类型。说到传承,不禁为杨凝式和中国书法史捏了一把汗,倘无这几帧存世的尺牍,杨凝式大概率会无闻于后世。或有人拿王维反诘,其并无一件确切的真迹传世,不照样被冠以“南宗鼻祖”(董其昌语)和中国文人画的千古宗师吗?那是因为源流不同,相比于王维所处的盛唐,杨凝式明显处于相对弱势的五代。他只能在承续中求发展,不可能越出唐人书法的界域与之等量齐观。这便是王维没有任何传世真迹(有历代仿品和托名之作)而能成立,杨凝式却只能凭藉这几帧尺牍跋语而幸存于中国书法史的原因。

让我们看看杨凝式注定无存的“墙书”究竟有多少:据《书小史》记载:“西洛寺观二百余所,题写几遍”,那可是200余幅榜书啊!如果换作纸本,即便流传个三五幅下来,都是书法史上罕有其匹的巨制!如今,当我面对收录着杨凝式存世尺牍的图册,不由感叹一个本已在墙体上被“放大”的杨凝式,千年以后,只能收缩于寸楮之间。当然,擅写大字榜书的杨凝式,通过几帧小字,至少证明了他大、小字皆佳的超卓能力。况且对于书法艺术的评价,并不以尺幅大小作为要素,这从古代流传下来的诸多书法真迹和珍贵摹本中可见一斑,大多尺幅不大,却成为书法史上风神遒逸的神妙之品。杨凝式虽曾表示过平生不喜尺牍,然而今天的鉴赏者,却依然被这几件侥幸存世的高水平书迹所打动、所折服,并以此为参照,重塑了那个在寺院壁墙间纵情挥洒的杨凝式。

3.

我曾多次临摹这几件法帖,纵然字数少得可怜,却可品耐咂:《韭花帖》的楷法变欧体而上追王右军,系杨凝式最为重要的存世作品。原为罗振玉购藏,影印于《百爵斋藏历代名人法书》中,现已不知所踪。

古时常有简牍往来一类随意写就的书品,内容多为日常琐事,正因此,才写得无拘无束、浑然天成。如王羲之的《快雪时晴帖》、王献之的《鸭头丸帖》、陶弘景的《瘗鹤铭》等。杨凝式的《韭花帖》也不例外,亦属书法史上难得的垂世名作。字数不多,不妨照录:“昼寝乍兴,輖饥正甚,忽蒙简翰,猥赐盘飧。当一叶报秋之初,乃韭花逞味之始,助其肥羜,实谓珍羞,充腹之馀,铭肌载切。谨修状陈谢,伏惟鉴察,谨状。七月十一日状。”事情实在微不足道:杨凝式“昼寝”醒来,腹中颇感饥饿,恰巧邻人(或友人)端来一盘韭花,还有切成薄片的羊肉。杨凝式下箸尝之,觉得味道鲜嫩爽口,不仅疗饥且解馋。正所谓秀才人情一张纸,杨凝式品尝后,不由踱至案旁作书。和历代重要法帖一样,《韭花帖》的内容,不是什么高头讲章、诗文辞赋,乃是一通言简意赅的谢帖。真得好好感谢这位近邻啊!你以两样简单的食物,间接造就了被称为“天下第五行书”的稀世珍品。

韭花帖

另有《韭花帖》两件摹本,一为清宫旧藏,曾列入《三希堂法帖》,现藏于无锡博物院;一为高士奇藏本,现藏于台湾兰千山馆。比照三件《韭花帖》,专家们得出罗振玉藏本为杨凝式真迹的结论。此帖风格规整谨严,裹束有致,用笔沉实,神韵当在晋唐之间。尤其疏朗的分行布局,计白当黑,笔饶拙趣,深具空灵松秀之美,有别于传统章法字距较密的传统。后来董其昌加以揣摩,深得法乳,于字距排列、行距间隔方面悉心体悟,形成自己独特的书风。上海博物馆前几年举办过一次“董其昌大展”,我曾两次排长队进内观展,隔着防护玻璃欣赏到诸多董其昌的书法真迹。不少大字作品字距、行距宽疏,偌大的尺幅写不了几个字,说句玩笑话,实在是有点“浪费”好纸。玩笑归玩笑,得承认这就是董其昌从杨凝式那儿承传下来的一种形式美的体现。

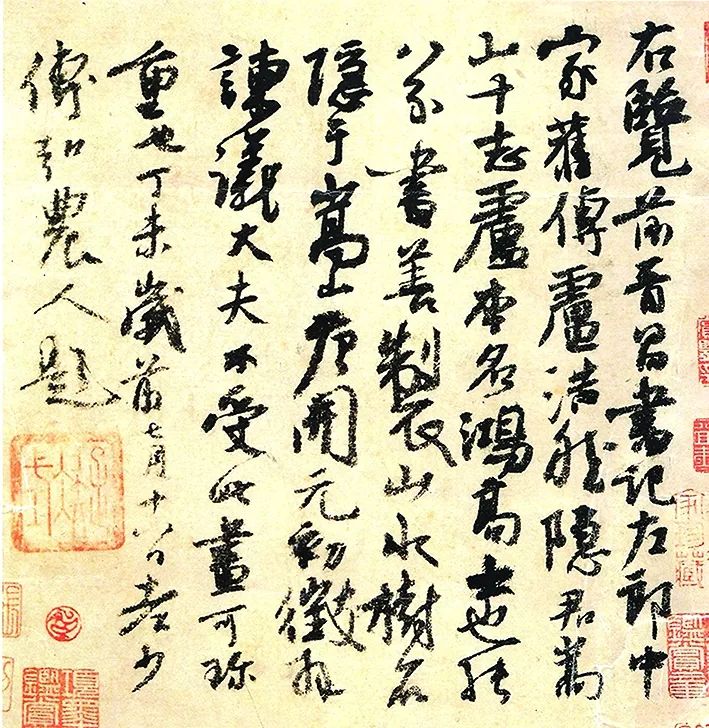

卢鸿草堂十志图跋

让我们顺带对杨凝式的其他传世书法作简要的勾勒:《卢鸿草堂十志图跋》,真迹早已失传,今人所见,传为李公麟摹本。有颜鲁公沉稳凝练、收放自如、张弛有度和大朴不雕的风格。布局不同于《韭花帖》,而是疏能走马、密不透风、大小相间和侵让有据。整幅而言,枯笔的运用与《祭侄稿》稍似,但去其激愤刚烈而不露锋芒,益显使转自然,从容适度。

至于《神仙起居法帖》和《夏热帖》,前者提到一种按摩养生术;后者记述因天气炎热,送给寺院僧人一种名为“酥蜜水”的饮品兼致问候。风格均为“颠草”、“佯狂”一路,不无张旭、怀素错落洒放、吞吐恣横的意态在内,可感知杨凝式的情感释放和内心律动。可惜间有残阙,品相破损,个别字难以辨识,足见流传不易。

杨凝式生活于唐末五代这个中国历史上相对混乱的时期,以他这样的家庭背景,若处在祥和世道必属安享太平的豪门望族,但世变频仍的时代,却极大动摇了他的生存地基,也遏制了他的用世之心。于是,他不问世事,疯疯癫癫,口不臧否人物,出言缥缈玄远。但这并不意味着他心灵停摆、激情泯灭。他的向壁而书,便是借助一副既酣畅又苦涩的笔墨,为自己的内心世界找一敞亮的出口。或许他自己都没有意识到,这样的书写方式,在无形中生生把书法创作与传统文人的书斋式趣味作了切割,以植入墙体的庞然形制和飞扬气象,张大了笔墨的呼吸和吞吐能力,抵近了书写所能达到的表现极致。虽然这并不能改变传统书法最基本的书写样式,也不如镂版、石刻那样可以动态传播,而只能通过行人的驻足阅读、传抄欣赏加以静态展示,却也使它不再受限于一幅缣素、一札手卷或一对楹联之类的承载形态,也不再执着于纸寿千年、代代有绪的传承路径,而更多地表现为一种艺术天性的觉醒。

作者:喻 军

编辑:钱雨彤

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。