作者(右二)和家人在华西村(左二为老舅)

“老舅,把你证件发给我,填信息要用!”我歪着脑袋一边嚷嚷一边噼里啪啦敲键盘,嘴里一口热咖啡还没完全咽下去。事实上十几个字我才说了一半,老舅已经在电话那头“噢”了。尽管这个噢字像白云上飘过来的,拖着软和的余音。

我一下一下地用手指触粉色回车键,咖啡渍洇没了粉天鹅锁边杯垫……为人处事上我时常冒着孩子气,像一条透明的鱼,瞪大眼珠吐着无用的泡泡,啰嗦到天真;有时又像背水而生的苦楝树,以醒目凛然的姿势,沉默到孤僻。老舅比小舅大五岁,比我妈小五岁,却是除了我自己外,最懂我脾气的人。他能在第一时间捕捉到无数泡泡中的重点,也明白一株苗沿河生长的艰难。“丫头独立惯了,很难凑上去,你使劲凑,也不一定凑得上。”老舅笑笑地解释我的特立独行。

老舅做过包工头,开过工厂,打理过国企,经营过商铺,他热络高效的行事作风让他在生意场上拥有了一个不亚于及时雨宋江的称号——东风侠。东风侠星夜出发,星夜赶回,十几小时不眠不休帮朋友从草原上运回家具。东风侠找史料馆的资料,联系风景宜人的农庄,甚或是冬天找夏天的时令菜,秋天找春天的蔬果……尽管并没提到资料最好有复印件,农庄价格不能贵,也想不到水果没法保存,可只要老舅出手,指哪,哪就能须臾呈现最妥的状态。

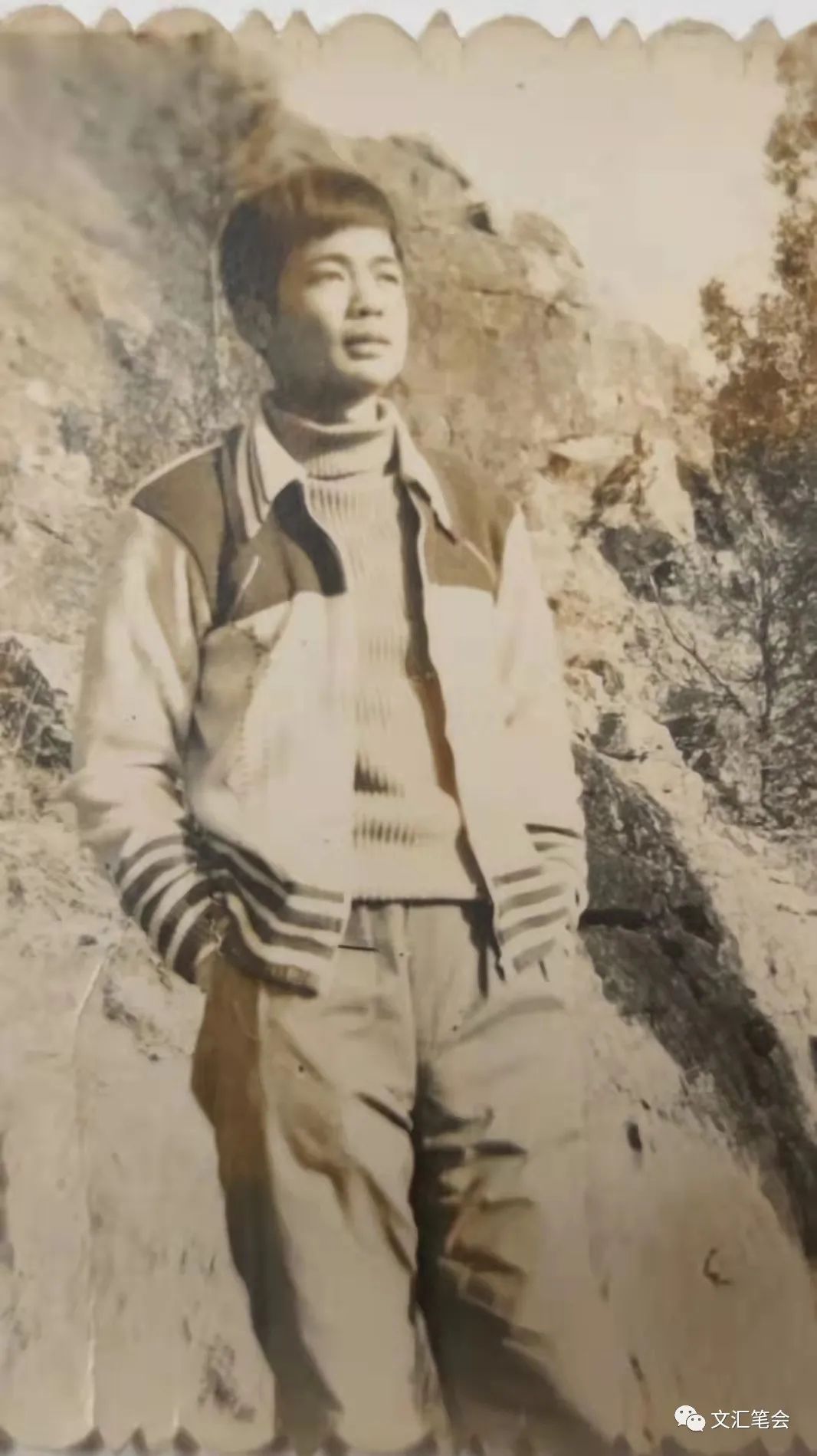

青年老舅

世人印象里年近花甲的人翻台走栅去买几个橘子都是件不容易的事,而老舅这辈子都没见他跟蹒跚两字沾上边。他始终精神焕发,正步走得跟在部队时一式一样;一件事现在提出,下一分钟已经去干了。除了两撮白鬓发增加些许岁月感,老舅整个人都像春天的太湖,太湖里的奔流,充盈着明亮欢快的活力。只是,最近老舅有点不一样。

老舅陷在沙发里不动。上周末我们去玩时,推开门老舅也才刚南京赶回来。老舅没起身。我们叫:

“老舅,你去躺下休息一下啊。”

“覅,我歇一会就好咧。”老舅眼皮抬了抬。

老舅这次肯定吃力狠了。因为换作平时,老舅已经站起来了,他会使劲瞪大弯弯的眼睛顺时针揉太阳穴,你再一看,好像皱纹真的被他夸张的手势熨平了些,老舅的弯弯眼扫到及他胸口的小不点们,马上拍拍胸脯挥起手:

“帅哥靓妹们,我们去太湖边放风筝喽!”

“好呀好呀!”

“好呀好呀!”白色袜子的小红靴和蓝色袜子的小白鞋们围着舅公拍着手跳起来。

可别以为老舅随便说说的,他是两分钟就到汽车边了。当然下楼梯他是踏着军步的,“一、二、一!一二~ 一!”

大大小小的孩子群就跟着老舅出发了。嘴里是忍不住笑的,笑得肩膀歪左边歪右面,只步伐始终整齐划一……

可是老舅陷在沙发里,只是眼皮微微地动,没吱声。他轻轻打着呼噜,肩胛处随便搭了条毯子,下巴撅着,有点像爬山爬累了的小孩,也有点像打盹的老虎。孩子们照旧闹着叫着蹿阳台上跑阳光房去,扛起老舅的脚捡一粒晶亮的珠子,穿过沙发抱回一只黄皮球。老舅照旧撅着下巴……

咕咕——手机突然振了下。我一下抢过手机底部的流苏,一个没当心,差点连着茶杯扫地上去!

“喂喂!老舅老舅!”

“谁是你舅?我是你老娘!”

“啊呀老妈你干嘛啊老舅要是电话找我呢真是的,挂了!”一通连珠炮发到电话那头。

“你急死鬼打电话做啥?舅舅有点不适意,特意没同你讲。”

“什么不同我讲?现在人呢?!”我嗓门震天。

“在家里呀,跑来跑去不吃力啊……”

我放下饼干,眼珠朝着一个方向。是了,老舅一周三五趟长途,辛苦难免。下次给老舅换个好用的腰靠,要红色,红色喜气,老舅喜欢热烈喜气的物事。不对,我停下咀嚼的动作。我舅这个人,闲不住。我妈这个人,大事化小,平时自己痛得龇牙咧嘴也说不要紧不要紧,说到小不适意,不至于不接电话呢。不回电话,这在老舅那绝无可能……我又提起心来。一个电话到群英妈妈那,这次老妈也不理我了。十二点四十整,老妈估计睡着了,真是属精肉猪的,越睡越瘦,我想起老舅的总结陈词,特别恨铁不成钢。

三十分钟过去了。我的手指在屏幕上踱过来踱过去,整个人坐得像一棵松,下巴基本和天花板平行。人都说我像老舅,长手长脚,此刻我觉得脚还是太短了,不能一步跨到金陵城去看看。我现在已经不信老妈了,她惯会扯着善意的旗做些让人心惊肉跳的大事。老舅上次生病我是不晓得的,都瞒着。后来听到老舅吊水都一只手举着跑进跑出我眼泪就下来了。

我推开手机,又拉回来看。等我再翻过手机时,一下跳出来好几个电话号码,有老舅在宁号码,在宜号码,还有一个命名为东风舅的老号码。没有解锁怎么就在拨号了?屏保上的星星月亮鱼贯而出,书童手里有把扇子,上书“温大善人”。我看着书童那两颗大眼珠子,听着规律的“嘟——嘟”声,顿觉自己是不是过于多虑了。老舅就是忙累了罢!上回在茶园,面颊略凹的老舅带着孩子们沿着山坡开电瓶车,后面看过去只见一件硕大的夹克衫鼓得特别大特别高,衣服呼呼地移动,遮住了漫天的风。老舅仍旧做啥都特别麻利,但这个麻利有时总带着点竭力后的虚弱,让人心疼。

老舅从前找他外甥女。小花狗!去自行车公园吧!花狗!礼拜六去盐城吧,油菜花现在开着好到着!我眼珠懒得转,嗯嗯,累死了,老舅!我拖着孩子气音调,顺手把一支笔插在头顶。我是一定要表现出郑重其事的不确定的语气的。老舅说好的花狗。下一次照样带着征询的口气说,汪汪花狗!去湿地公园烧烤吗?去的话让小俊(我表弟叫小俊,眉眼跟老舅一样弯)定了啊。我继续煞有介事,上班我忙死了啊老舅,我问问肥肥(肥肥是他外甥女婿)再说。回回都这么说,回回我跑得比谁都快,玩得比谁都疯。而老舅像跟我约好了一样,我每次一说有事,他就哦哦地十分配合:“花狗花狗,快说忙到累到……”时间长了,除了老妈老爸,我自己还没说吃力,就笑得不得了了。

老舅除了是愿意陪我演戏的小孩,还愿意做那个“擦屁股”的大人。从小到大,生活里时时充满伤痕,但有伤痕的日子会出现没有裂痕的时光,老舅就是把我世界里的裂痕弥合好的那个人。

老舅一直没回电话,也没有微信过来。窗外,杜鹃树的叶子闪着颤悠悠的光,窗台上始终没长出好看的颜色,横生的草倒是占满了整个白瓷盆。那株被挤到背阳处的铁兰,像个凄迷的江南士子。老舅到底去哪了呢?我突然觉得自己很虚弱,这样的好天气,人恹恹地像一首词。

我用棉签抵住肿起来的腮帮子。远处,天空蓝悠悠的,大团的棉花糖白云在树顶挨挨挤挤,去赴一场瓦蓝的集会。我八九岁时,老舅穿着菜场里新买的皮革棉鞋站在母亲店里,突然孩子一样弯着眼睛,揪他小外甥女的辫子,嘴里叫,花狗尾巴喏,你家来看我家个狗尾巴喏。我生起气来,回头就找老舅的手,老舅马上弹起来跳开,一边嘴里嚷着花狗花狗,一边变戏法一样天上掉下个棉花糖,我没咬到老舅的手,却一口衔住了棉花糖,一下就仰着脑袋哈哈哈乐了。

回忆有线装书中的书签味,温暖又忧伤。半年了,老舅瘦了足足二十斤!老舅还是每周工地上来回,三个小时到家,他不放心年迈的外公,不放心体弱的舅妈,不放心大大小小一大家子,也不放心命途多舛的外甥女。老舅独独没有不放心过自己。我抓起外套往外跑,一口气赶到楼下,发觉少了东西,又拼着命往上爬楼梯,等上气不接下气奔到楼上钻进家门,粉色的手机正在蓝布台上咿咿呀呀唱着歌,粉蓝的流苏随着旋律急急起舞。可是现在我一点不觉得“蓝田日暖玉生烟”有什么意境,我嫌弃它们怎么不是醒目的颜色——我拽过手机。

“花花,丫头,大舅舅稍微有点腰痛,理疗一下就好了,没事啊。”

“哦哦,舅舅现在在哪啊舅妈?”我一口气提着。

“在家的,路上刚到家,一会让舅舅自己电话你。”

“不用不用,让老舅好好休息,我不用填信息了舅妈。”

心头一块大石头滚到了一楼台阶上,还没完全落地。若是老舅没啥不舒服,为何不自己给我打电话呢?我慢慢边走下楼梯边脑子里滚来滚去舅妈的话。想起舅妈同样轻软的语调,没往常脆亮。不行,还是去看看……

我钻进车子拉过安全带,一脚油门下去弹出小区。拐出街道时,该死的手机响了——谁啊?一股子火冒出来。

“花花,花狗!发给你了啊照片!”熟悉的声音直震耳膜。呀,呀,是老舅!

车子停在路中央,后面嘀嘀声四起。我笑着滚下泪珠。东风来了。

作者:陈怡伶

编辑:钱雨彤

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。