新近整理书橱,在一堆旧书籍中,竟然发现了三十多年前在上海向明中学高中读书时的作文本。当时大概也是敝帚自珍吧,没舍得丢弃。如今,对三十年前的自己的好奇心,忽然就盖过了“羞其少作”的汗颜。

我的中学生活,无论初中,还是高中,都是在向明度过的。当时上海的中学校的格局,与如今完全不相同。那时似乎没有什么全市性“几大名校”的顶级光环——或者也有吧,但并不特别耀目。基本上是以区为单位,一个区有一家最好的学校,其余的学校各有梯度,各有所宜。向明在当时便是卢湾区的市级重点中学,在全市的名声也是响当当。现今卢湾早已与其它区归并在一起,区名亦未留下来,向明却还是存在,聊堪慰情。

我自小的课堂学习,现在回想起来,似乎一贯地具有这样一个特点:平日里并不甚“出挑”,但关键的时候却还是能够“老得出”(沪语,意谓“善于应对”)。对于学习,我很早开始就是“两套做法、两个天地”,比较看重的是“自己的园地”,对于课堂知识和教材学习看得比较轻,总觉得相比于自己所“仰视”的山外山、楼外楼的“学问之境”,课本、习题里的东西,那应该是“不在话下、一览众山小”。这种没有什么根据的“狂妄”,一路支配着我。小学考初中,填报志愿时毫不犹豫地第一便写下了“向明”,连班主任都有点儿替我担心,甚至故意用“你能考上向明,全班同学都能考上”的话来激一下我,让我再考虑考虑,但我却是“不听”。最后居然考上了,整个小学校里考上的总共只有三个人。

进了向明,上了初中,那个平日里“不甚卖力”的老样子还是依然,不过对文史与哲学的热情却更加明确了。当然,这些并不一定能够在语文课的考试卷子上表现出来。幸而初中后期的班主任——语文老教师严先生,他对于我的这一点热情却能够理解,而且完全信任,也并不要求我在一张张试卷的分数上来“证明”。记得有一次学校里要为学生挑选购买语文方面的辅导书,严先生拿出几册样本放在我面前,恳切地对我说:“你看一看这几本。你觉得哪本好,我们就买哪一本;如果都不行,就别买了。”这对于一个初中生来说,实在是非常切实的鼓励。

到了升高中的时候,正好遇上升学改革,先进行所有科目的毕业统考,然后才是升学考。毕业统考考的都是基本,附加一些“提高的部分”。这对于我来说可以说是一种“福音”,从来不啃数理难题的自己,在数理的统考中居然获得了难得的高分,全部科目总分在整个向明初中居然排在第七位,有了免试直升向明高中的资格了。严先生为我高兴,极力推荐,让我生平第一次当上了“保送生”。

在“免试”之后的这个暑假里,自己的文史爱好当然没有放手,而数理题目的演习,却抛到了天边外。本来就不大精习、不大敏感,哪里还经得起这样一两个月的“隔膜”,一进高中,第一场数学考试,马上“见颜色”,分数低至29分,简直抬不起头来,让我至今都觉得对不起严先生。不过,说我是“重文轻理”,似乎又有点儿简单了。我只是不耐烦于数理习题的演算和练习,但对于数学、物理的历史及各样的理论,却知道尊重,认为也是人类思想史之重要的一部,在其终极处与文史及哲学等或是根本相通,而成源流条贯之一体大全。记得后来一知半解地接触到了马赫等科学哲学大家的论著,结合了自己学到的一些力学的初步,我竟做了一篇《论力的辩证分析》的小论文,其无知无畏的“大胆”可想而知,但多少也可以看出对于数学物理的关切。如今,我的孩子爱好数理,对于我当时的情况作了一点中肯的评语:“数理背后有哲学,这个没有错。但是不经过数理习题的熟练演算,对于数理精义总不免隔一层,这无论如何还是一种缺陷。”他的话我挺相信的,不过这个缺陷如要弥补起来,怕也有点儿晚了,可惜。

再回到那几本三十多年前的旧作文本——总共大概有五六册,每一册里面长长短短有五六篇各类文章的样子。高一的那几册,大体已有了一点所谓的“自己想头、自己笔法”,但行文与表达都很稚嫩,如今的自己看了也不满意;而当时的语文教师又是属于“严整与规范”的一路,自然更觉得“散乱不正”,大有纠偏改正的余地,所以分数都不高。到了高二与高三的那几册作文本,现在看着也感到“成熟”了许多,再加上遇上了一位中年以上的男教师,虽然他的外表和举止不大像一个“温柔敦厚的儒雅之士”,但是品味文章的趣味却是宽厚而有深致。这一位老师实在是我的恩师,而我这个学生却实在是不够格,到如今回忆起来,一时连他的名姓也有点儿淡忘了。想致电几位老同学请问一下,又觉得没有必要,毕竟那位老师的音容笑貌和举止神态,还是历历如在眼前,永远是三十多年前的样子,这或者也就可以了吧。总之,自从这一位老师接手了我们的语文课,我课堂上的作文就进步了不少,更主要的是得到了更多的理解与认同,让我获得了为文的乐趣,以至视作文为乐事了。 这让我一辈子受用不尽,亦是感激不尽。

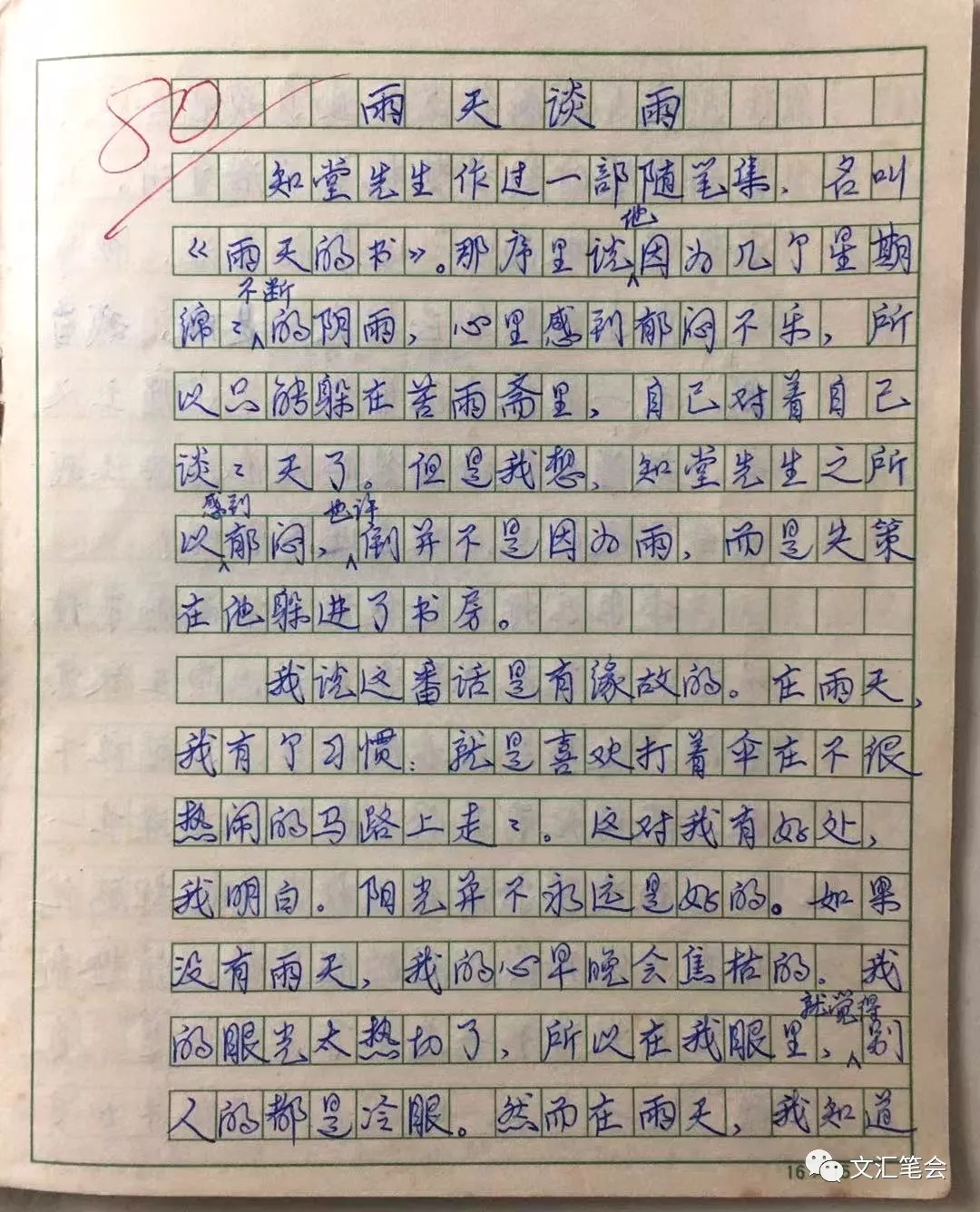

我在高中后期涂写的作文,全不把所谓“文章程式”之类看在眼里,任凭自己兴趣,不囿范围,学了当时自己喜欢的几位作家的笔法,有时是“老气横秋”全不合年龄,有时则成了“等待戈多”式的现代派,有点不知所云。而老师宽容之外,似乎还有一点儿鼓励。曾经做过一篇读《红楼梦》的作文,直言自己喜欢撕扇的晴雯甚于黛玉。老师并不以为错,反而把全文在班上朗读了一遍,并且加说一句:“这一位同学的作文,大家听听而已,学是学不像的。”这样的话,对于一位学生来说,实在是难忘而且心存感激。如今找出这篇作文,还是有点喜欢。题目取作《无聊中的闲谈》,开头便是:“我忘不掉前年的那个寒假,也忘不掉那个微雪的早晨,在窗前的寒风里捧读《红楼梦》的情景。现在回想起来,那时似乎确已进入了所谓‘空灵’的审美境界。我读小说有一个怪癖,就是不喜欢想得很深,只是悠悠闲闲地读下去,用直觉来接受它。我还记得当读到‘晴雯夜补孔雀裘’那一节的时候,真完完全全被晴雯弄得个神魂颠倒。但倘若这时有人突然问我说,晴雯的性格是怎么样的?我会很不耐烦的。”中间说了一段关于黛玉的:“世上有泛爱的人,也有把感情专注于一点的人。而‘专注’的人又有两种:一种是把情感的焦点置于自身之外的,一种是把情感的焦点置于自身之内的。黛玉的性格绝不是泛爱的,她对于自己的感情是很吝啬的,从不轻易地慷慨予人。她只能是一个感情专注的人,不过她的那个情感焦点却不时地从自身之内移到自身之外,又从自身之外移向自身之内。”最后的归结便又回到了晴雯:“临末随带说一句:黛玉并非我所最喜欢的《红楼梦》中的人物。我喜欢晴雯远胜过黛玉了。”当时老师还在作文本上用文字作了一个评语:“对林黛玉性格的优点弱点作了较全面的分析,也渗合进自己的感情。看来《红楼梦》你是作了些揣摩研究的。”

作文本里还有一篇,题目取作《雨天谈雨》。现在回想起来,就是因为喜欢知堂的文章而有意无意地模仿他。比如其中有一段:“知堂先生作过一部随笔集,名叫《雨天的书》。那序里说他因为几个星期绵绵不断的阴雨,心里感到郁闷不乐,所以只能躲在苦雨斋里,自己对着自己谈谈天了。但是我想,知堂先生之所以感到郁闷,也许倒并不是因为雨,而是失策在他躲进了书房。我说这番话是有缘故的。在雨天,我有个习惯:就是喜欢打着伞在不很热闹的马路上走走。这对我有好处,我明白。阳光并不永远是好的。如果没有雨天,我们的心早晚会焦枯的。如果你的眼光太热切了,那么在你眼里,就觉得别人的都是冷眼。然而在雨天,你就知道了,那是你的错。而且,你也会知道,自己虽然时刻在梦想着‘浴乎沂,风乎舞雩,咏而归’这样的生活,但事实上有时候你所走的路却正相反。是的,你会看出来:你即使一直把自己看作一个中庸主义者,却常常会得出极端偏狭的结论。雨会让我们明白这许多,难道还不够吗?本来只打算随便谈谈下雨的事情,不想一下笔就谈到了自己、谈到了人事上去了,而且欲罢不能。这真是没办法的事,只能说下去。”

当时的老师也真是有兴致,会反过来琢磨学生的心思,绝不一味让学生去揣摩老师出题的想法,批改文章时不会只睁眼寻找他们想定的那些“标准”字眼——试想,如果几百个学生竟然能够同时想到同样的意思、同样的字眼,不令人毛骨悚然吗?老师心目中的“理想境”如果竟是如此,岂不可怕!黄裳先生外孙的一篇回忆文章中说到,老先生看到读中学的小辈语文文言文作业的所谓标准答案,有时竟会愤怒起来,实在是难免的吧。

当时那位老师看了我的短文,就是从我思考的方向,引用鲁迅的话写了一段评语道:“人,本来就是一个矛盾体,即使是‘心远地自偏’的陶渊明,也有热情奔放或如怒目金刚的时候。可参阅陶潜的《咏荆轲》及《闲情赋》。”——陶公的这两篇,我后来都遵师嘱,认真地读过。

但这一位老师还不止此,他明白高中生总要过高考的关,所以有一次特地对我说:“这一次就写一篇中规中矩的应考文章给我看看,忍一次,不要自己发挥。”我记得当时就写了一篇《读书与做人》,行文思想都是规规矩矩,可谓“守正”,如今还留在旧作文本里。记得后来把作文发放下来的时候,老师放心地说,没问题了,以后你还是尽管玩你自己的,只是记住考试的时候,就按着这一篇的作法来写便可以了。他的理解力和宽容心这样广大,同时又是这样负责任,这样的老师,如今大概是只会少,不会多的吧。

匆匆岁月,三十多年前自己还是一个高中生,如今已过了知天命的年龄。在为文上当然还是不成器,不过当时能够走上这一条“从文”的道路,由旧作文本而想到的这几位老师无形中给予的极大的推力和助力,让我忘不了而且还想再次表示感谢。

[南风之薰]是李荣在笔会的专栏

本文配图均由其提供

作者:李 荣

编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。