口述:拉宏桑(B站UP主)

采访:本报记者 宣晶

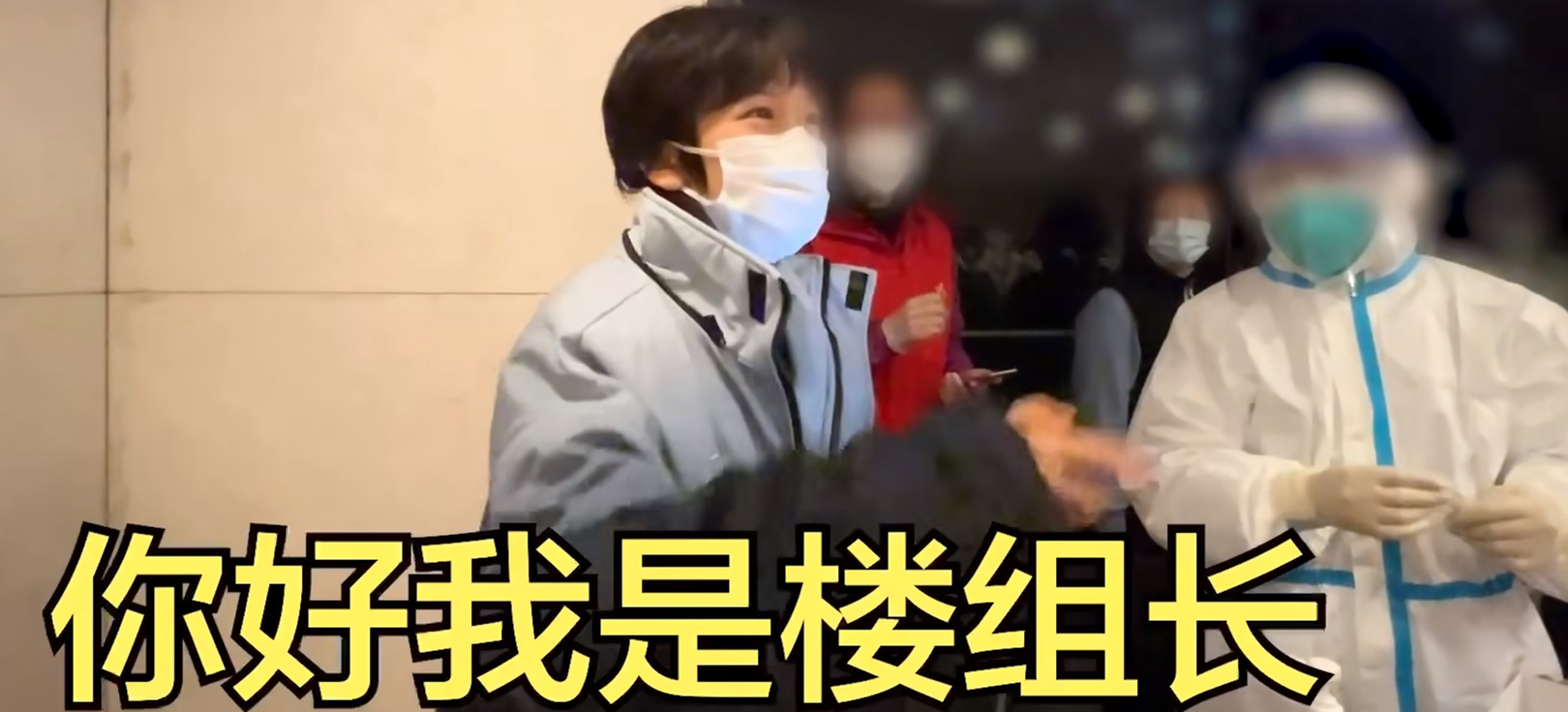

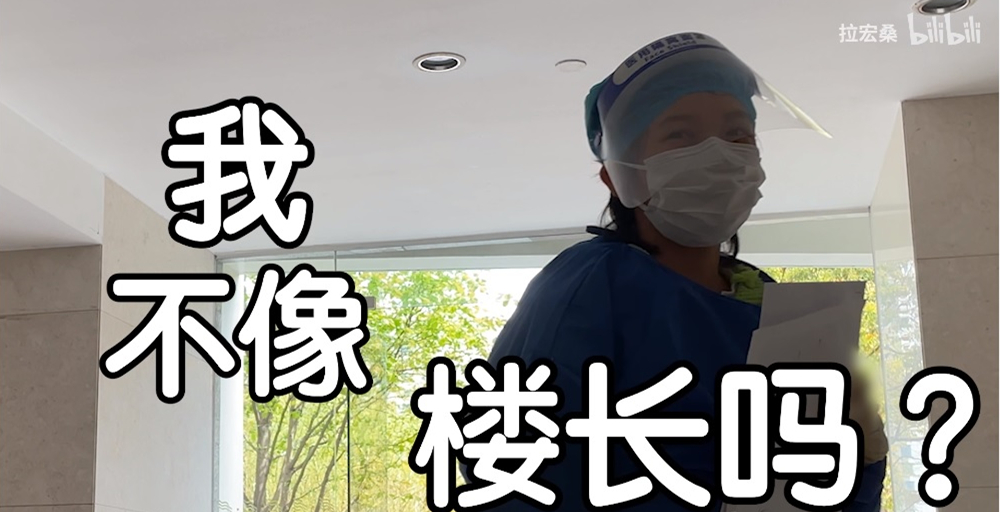

遭奥密克戎毒株围困的上海,B站有266万粉丝的UP主拉宏桑和室友被封控隔离在浦东某小区。因意外喜提“楼长”职务——管全楼的楼组长,还在念大三的她用vlog记录了这段特殊经历。“楼长日记”短视频发布仅仅数日,播放量已超过600万。初上任时的忐忑、遭遇困境的焦躁、思念父母的泪水、得到理解的欣慰……各种滋味在每一帧视频中满溢,引发了各地网友的强烈共鸣。

“虽然不能像医生、“大白”那样战斗在抗疫一线,但我们这些普通人也能用自己的方式去帮助大家。”拉宏桑坦承被“楼长”的责任倒逼着迅速成长,“有时候,一个人的力量是有限的,大家要一起团结起来。一整栋楼,人人都是‘楼长’,每个人都有责任和义务去做一些事。”

一不留神当上“楼长”

封控初期,社区群通知要选出“楼长”,最开始被提名的都是一些老成持重的大叔大伯大姨,但大家都在推辞。常年在社区群里“潜水”默默观察的我没忍住问了一句:“请问一下当楼长都需要干些啥呀?”没想到就这么便被热心的群友“捧”上了“车”:“不如就你来当吧”。

当时,我的想法很单纯,大家都忙着照顾老人、辅导孩子上网课,自己时间相对多一点,就试试呗!3月21日,本小区最年轻的“楼级干部”硬着头皮上任了,没想到从此开启了“鸡飞狗跳”的新生活模式。

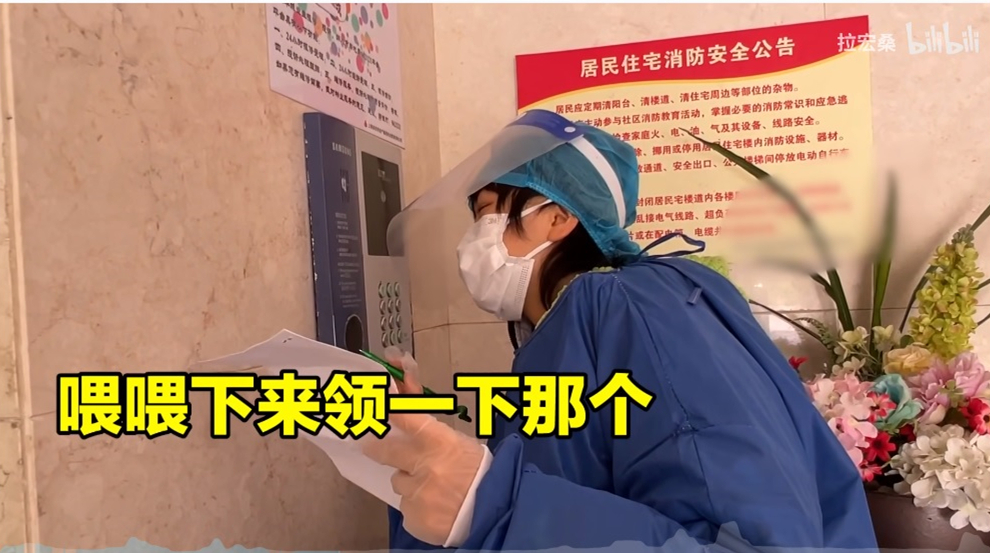

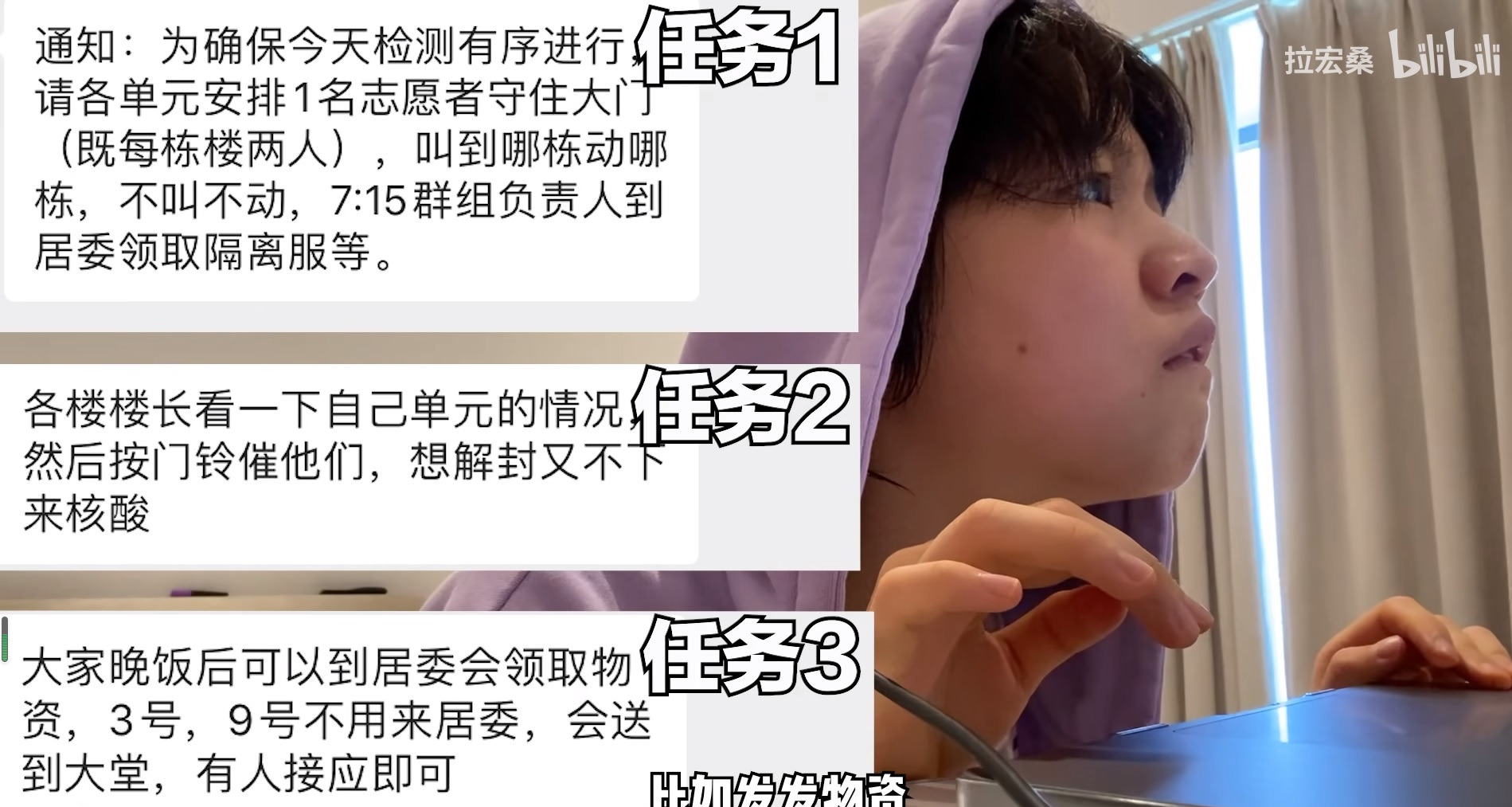

当“楼长”之前,我唯一的管理经验就是高中时做英语课代表。跟累和烦相比,我更怕自己“做不好事”,耽误大家、让人失望。起初,“楼长”最重要且日常的工作就是督促住户下楼检测核酸。老式的门禁系统时灵时不灵,每回通知事情都要扯着嗓子反复喊好几次。核酸检测要在规定时间内做完,可有些人却拖拖拉拉迟迟不下楼。“大白”那边催,邻居却在推,我夹在当中又气又急,不断拍着门禁对讲机按钮,差点崩溃“破防”。

同很多95后、00后一样,我也有点儿“社恐症候群”——和熟人在一起时放飞自我,跟长辈在一起会不知所措。以前,我和陌生人说话唯唯诺诺,当“楼长”后说话越来越有底气。头顶着“责任”二字,如果你不能变得更强,就会被压力砸扁。这份信心很大程度上来自邻居们的认可。第一次发抗原检测试剂,我感觉自己弄得一团糟。但当大伙儿知道有一个20出头的学生第一次干这种有时出力不讨好的活,都用温暖的鼓励代替了抱怨。

随着封控期的延长,“楼长”的管理范围越来越广,发放粮食蔬菜“补给”成为我们最盼望、最繁琐的工作之一。为了鼓励邻居们快速有序地拿走“大礼包”,我不断调整着自己的工作方式。一次发菜时,我尝试拿出一个公仔作为小奖励,送给了第一个赶下来的阿姨。很快,楼组群里就有人夸我“会调节气氛”,还有人信誓旦旦说“下次也要争第一”。

“住”进楼组微信群

封控期间,所有人的生活都缩回住宅楼里,构成了内循环的“小社会”。组织协调居民生活的“楼长”,是抗疫链条中的螺丝钉,如果一人松动就可能引起“掉链子”。

从上岗第一天起,我好像“住”进了楼组微信群。我负责的这栋楼共有168户,有年迈老人,有带着小孩的小家庭,每家每户各种复杂需求都通过微信群向“楼长”反应。微信叮叮咚咚的提示音伴随着每一天的生活,有时深更半夜都会有突发事情需要我来处理。为了跟大家打成一片,我偷偷把网名改成“一生平安”,并把搞笑动物的头像换成了“中老年”风格——一朵莲花。

渐渐地,我琢磨出了一套“楼长”攻略——把这栋35层的大楼“切割分区”,每五层选出一个“层长”,大家配合一起工作。这些叔叔阿姨给了我很多帮助,比如大楼需要请专业的“消杀队”,一位叔叔门路广,负责找关系;另一位医生则提供了很多专业意见。有时候,一个人的力量是有限的,大家要团结起来。一整栋楼,人人都可以是“楼长”“层长”,每个人都有责任和义务去做一些事。

我出生在深圳,小时候没有太多与左邻右舍往来的经验,搬来上海后更是很少跟邻居们交流。这次当楼长,让我体会到多年没有的邻居之间的温暖。在封楼前,大家谁也不认识谁,但自从建了楼组微信群,关系好像一下子就变亲密了。

有些居民把家里富裕的食物拿出来,让其他邻居按需自取;谁家少袋盐少根葱少瓶醋,只要在群里问一声,马上有人回应……隔离在家不能出门容易滋生负面情绪,但邻里之间的小温暖,却很好地帮我缓解了负面情绪。我甚至拿自己的发光牙套向邻居换了鸭胗、鸭脖等“美食”,和室友一起打打牙祭。

在繁忙的“楼长”工作之余,我把记录这段生活的Vlog剪辑成短视频,发布到网上。一方面,我希望以这种轻松搞笑方式,纾解大家这段日子的“emo”情绪;另一方面,也希望能让更多人理解基层工作者的艰难不易。遇到困难,我们一定要打起精神迎难而上,必能等到曙光到来的那一天。

作者:拉宏桑

策划、编辑:宣晶

责任编辑:邢晓芳

*文汇独家稿件,转载请注明出处。