【学术档案】

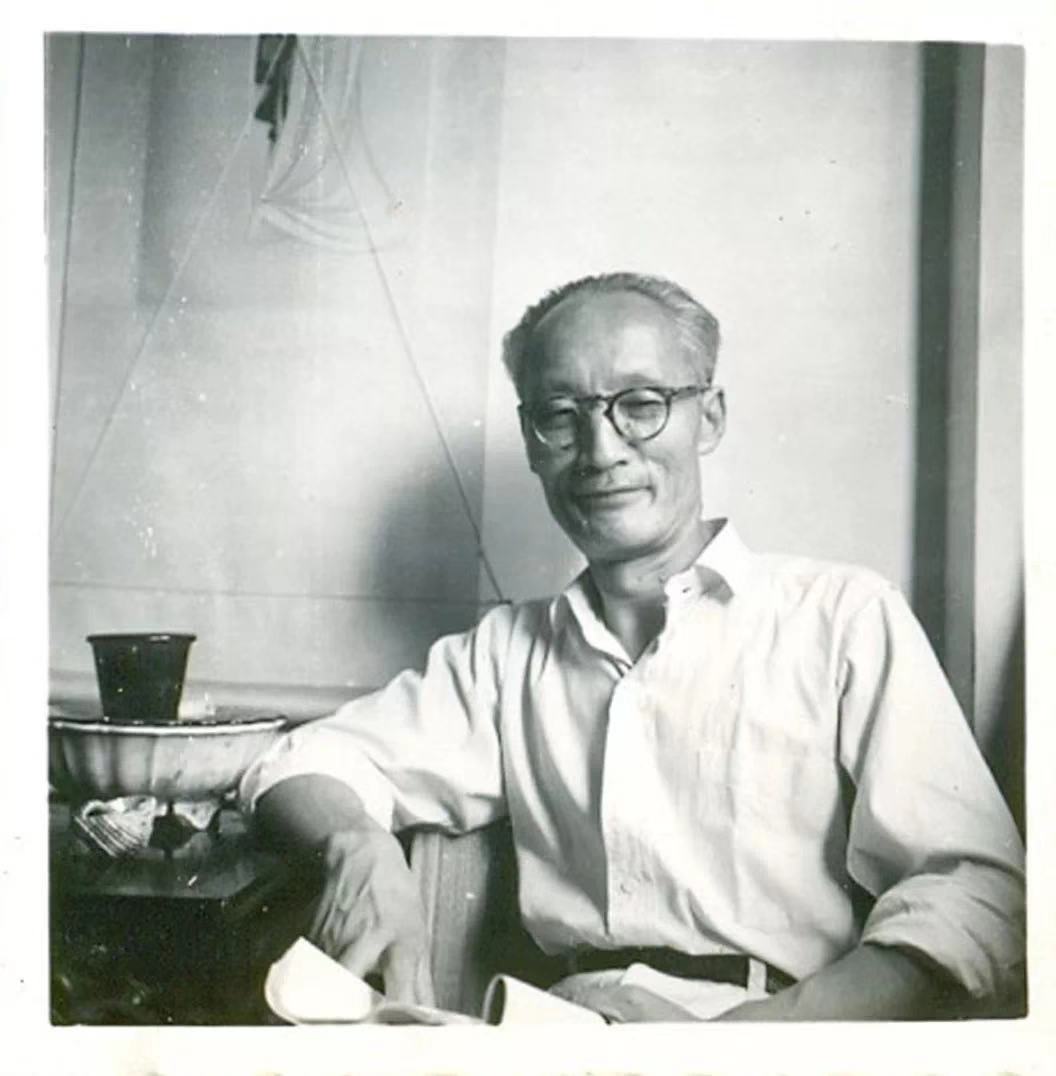

方重(1902—1991),字芦浪,文学家、翻译家、中古英语专家、比较文学家。江苏常州人。1923年毕业于清华大学,后留学美国,并获学士及硕士学位。1927年归国,参与筹建武汉大学,任武汉大学外文系主任。1944年,赴英国讲学并任英国三一学院客座教授。1947年回国后,先后在安徽大学、浙江大学、华东师范大学、复旦大学任教。1956年调入上海外国语学院,曾任英语系主任、外国语言文学研究所所长等,曾任中国外国文学学会顾问、上海外文学会会长等,译有《乔叟文集》《坎特伯雷故事集》《陶渊明诗文选译》等,著有《十八世纪的英国文学与中国》《英国诗文研究集》。

方重字芦浪,1902年生于安徽芜湖,乃家中独子,自幼家境贫寒,其父为人厚实,“受过张之洞时候的那种‘新式教育’” (方重语),精通古文,后供职于商务印书馆编辑部,从事国文字典的编纂工作,编有《白话词典》。其母出自常州书香世家,外祖父曾创办县立“冠英小学”。七岁那年,外祖父便携着方重的小手,亲自将其送入了校门。校园里,除了语文、数学、史地、写字、画图外,方重开始了英文的学习。

1916年,14岁的方重只身离开江南,考入北平清华学堂中等科二年级。亲见北洋政府之卖国行径,目睹其腐朽统治下山河破碎、民不聊生之惨状,体味着洋人教师的傲慢自负,受够了卖国校董的曲意逢迎,少年胸中愤懑之气难平,暗自许下救国、兴国的誓言。

唯一的动力是爱国主义

1919年5月4日,愤怒的学生冲进了“卖国贼”曹汝霖的家,方重便在队伍之中,“当时我只是凭着凡有志热血男儿都有的爱国热情参加了这次运动,没想到,从此奠定了我一生的道路”。就此,读书人“一心只读圣贤书”的幻象破灭,“方重们”的个人前途和国家命运牢牢地绑在了一起。从此,国计民生长牵心头。

几十年后,那一天所发生的种种依旧刻在他的脑海里,他常常问自己:“你为祖国的繁荣、民众的进步做了些什么?”用文学作匕首、作投枪,不能让民族五千年文化瑰宝埋没在尘埃之中。开启民智,方能救国。方重用实际行动给出了自己的答案。

1987年,85岁高龄的方重在《青年报》上发表了一篇题为《愿后辈少一些老来的遗憾》的文章,他写道:

一些研究生和大学生很喜欢问我这样的问题:“当年您是怎样走上这条翻译家之路的?”“什么是您自强不息的动力?”我总是回答一句话:“不论是学生时代,还是成为教授之后,唯一的动力是爱国主义。是五四运动造就了我方重,爱国主义精神是我赖以生存的精神曲线。”

1923年,怀揣着“把中华文化精华传播海外,以振国威;把西方科学文化精华吸收进来,以振民风”的理想,方重远赴大洋彼岸求学,先后前往斯坦福大学、加利福尼亚大学,师从国际著名的乔叟研究学者塔特洛克教授等,从事英国文学及语言研究。其间,与南加州大学师范学院留学生叶之蓁喜结连理。

身在异乡,游子饱尝国家落后致其国民所遭受的轻侮。题为“十八世纪的英国文学与中国”的博士论文完成,博士学位即将入手之际,方重一家却愤然选择提前回国。

1931年2月,受好友——时任武汉大学文学院院长闻一多之邀,方重出任武汉大学文学院教授兼外文系主任。以提高学校第一外国语(英语)水平为己任,他提议将英语列为与语文、数学并重的全校性必修课。

那些年,方重是珞珈山上出了名的严师。他作风严谨、要求严格,学生对他的课便不敢怠慢。语法学家章振邦对恩师不曾忘却:先生奉行启发式的教学方法,教授作家作品时,并非照本宣科,布道式讲学。而是从作品产生的时代背景入手,择其精彩部分深入研读,余部则留作学生自学,所谓“深入浅出、以点带面、举一反三、授之以渔”。大师的学识修养和为师之道可见一斑。

时光走过了一个甲子,章振邦对于武大图书馆中的英文藏书记忆犹新。那些书都以作者的出生年代为序进行排列,可谓井井有条、一目了然。英国文学藏书尤为齐备,各个时代的重要作家作品可谓应有尽有。这一切与外文系主任方重的努力显然是分不开的。

1937年,日本侵略军南下,武大迁校。于是,从珞珈山到乐山,满目国家政局与经济形势之乱象,教师群众与行政当局之间矛盾日益尖锐,方重被举为“教授会”主席,然此“教授会”在诞生之前便无奈作罢。

教授英美文学的同时,方重从未放弃中国古典名作的译介工作。汗水不会白流,心血不会白花,他的作品引起了海外学术界的高度重视。1943-1944年间,受英国文化协会之委托,英国近代生物化学家、科学技术史专家李约瑟教授(Dr.Josenh Needham)及英国牛津大学某古典文学教授来到中国后方的几所大学里邀请五人赴英讲学,是时正埋头英国中世纪诗人乔叟著作翻译工作的方重便在其中。

于是,1944年夏秋之间,方重告别武大,自此结束了他在这里13年的教学及行政管理工作。

1947年冬,方重提着书箱从英国归来,在安徽大学短暂停留后,很快便应时任华东教育部部长的清华学长孟宪承来电邀请,赴浙江大学任教。

上世纪50年代,方重辗转于浙江大学、浙江师范学院、安徽大学、华东师范大学、复旦大学,最终于1956年扎根在了上海外语学院(上海外国语大学前身),任西语系主任、英语系主任、外国语言文学研究所所长等职。

“中国人还是以本国文学为主要研究对象较妥”

“我以为我们中国人搞比较文学,就应当以中国文学为主要研究对象。比较文学这个词是从西方传来的,但‘比较’这种方法却是中国古已有之。”方重曾说,如果我们建立比较文学这门学科,连比较的方法、对象都一并从外国 “引进”,光搞欧洲文学之间的比较、欧美文学之间的比较,而将中国文学这个富饶美丽的园地弃之不顾,“且不说是扬短避长,就是对我们又有多大实用价值呢?外国文学之间的比较,有外国人搞去。中国人还是以本国文学为主要研究对象较妥,如搞中西比较,搞中国与其他亚洲文学的比较或同非洲文学的比较,等等,其主要目的还是促进本国文学的发展。”

方重出任外国语言文学研究所所长时,该研究所的常务副所长一职便由俄国文学专家廖鸿钧教授担任。廖鸿钧曾表示,方重很早就有了比较文学的眼光,他不赞成各学科闭门造车、自谋发展,提倡不同语种学者间广泛交流,互通有无,互助共进。上海外国语大学副校长查明建教授则评价,对于中国比较文学学科而言,方重可谓开疆辟土的力将功臣。

上世纪80年代,作为《中国比较文学》杂志副主编,已是耄耋之年的方重常常到编辑部坐坐,跟编辑部的年轻人“随便谈谈”,著名翻译理论家、上海外国语大学高级翻译学院谢天振教授便是其中的一位“年轻人”。都说,年长的人爱讲“故事”,谢天振的记忆中方重却是对于过去闭口不谈的,辉煌也罢、伤痛也好,似乎都不值一提。于是,谈话内容便仅仅、紧紧围绕着“学问”和“做学问”:比如“比较文学长期以来,在国内是被忽视的,现在重新开始研究是很有必要的,也是很有前景的”;比如,“研究比较文学不那么容易,是要花大功夫的”。至于什么是“花大功夫”?是时,年轻人心里也并没个准儿,直到后来谢天振拜读了方重早年的长篇论文《十八世纪的英国文学与中国》。从题目可知,文章写的是18世纪的事情,作者却从《英国十六世纪的航海业》一书中所透露出来的英人对于“震旦古国”的期待与求索写起,内容包罗万象:17世纪耶稣会士书信中对于中国的描述,英国散文家波顿(Robert Burton)在作品《忧郁的分析》中对于中国及中国国民的想象,17世纪后期英国舞台上上演的中国题材戏剧,《旁观报》上刊载的散文家司蒂尔·爱迪生关于中国的文章,18世纪英国著名诗人蒲伯发表在《守护报》上推崇中国式花园建筑的文章,法国法学家孟德斯鸠的《波斯通信》,法国作家阿雄(Marquis D’s Argens)的《中国通信》,法国耶稣会士杜哈德(Du Halde)的《中国全记》,以及《鲁滨逊漂流记》第二部中鲁滨逊由荒岛归来取道中国回国的一段描写,笛福在另一部鲜为人知的作品《新路程环游世界记》中提及的中国沿海贸易及国人之面貌,元杂剧《赵氏孤儿》自法国而至英国的过程和其中的变迁,等等。

作此文时,方重不满30岁。他在材料搜求和梳理上所花功夫之深,令人钦佩。然作者并没有停留在材料的钩沉和堆叠上,而是透过这些材料的比较分析,透视那个时代社会的心态。其深厚的学识与开阔的视野,即便在一个世纪后的今天,依旧让人叹服不已。

几十年后,谢天振忍不住询问方重,为什么没有沿着比较文学的路走下去?先生笑而不语。背后的种种便不得而知。

而后,方重的研究重心显然转移到了翻译上。在这一领域,不光他所进行的学术活动和所取得的成就独步国内译坛,他所从事的乔叟作品汉译和陶渊明诗文英译工作,都取得了令国际学界瞩目的成就。从某种意义上说,这也是方重作为老一辈学者对中国比较文学做出的特殊贡献。

作为翻译家,他真正做到了“贴着人物译”

乔叟作品皆用中古英语写作而成,而国内懂中古英语的人屈指可数。方重是第一位把乔叟作品翻译成中文的学者,也是一位乔叟专家。

着手翻译乔叟作品前,方重已潜心研究乔叟十余年。1943年,他译著的《乔叟故事集》出版了。此书后经多次整理、修订、补充而成两卷本《乔叟文集》,于1962年出版,而后再版。1977年,乔叟专家、美国学者罗明斯基访问中国,还专程拜访了年逾七旬的方重,交流研究乔叟的心得。

方重对于陶渊明诗作的英译工作则始于1944年。方重曾说:“我在英期间,为了使英国人士对我国文化有深入了解,曾对照我国古代诗歌的许多英译本,发现不少译文不甚确切,深感这类汉译英工作之重要不亚于英译汉。因此,我在研究乔叟之余,倾力翻译陶的诗文,为中英文化交流作些努力。”意在为世人生动展示一位中国古代伟大诗人的“高风亮节”。

“我始终认为,只有了解作者,才有可能全面了解作品。譬如陶渊明,他有《闲情赋》,有《归去来兮辞》,有《桃花源记》,还有《五柳先生传》。就有人据此称他为田园诗人,将他归类比较。但如果我们纵观他的一生,就会发现对他冠以这个称号是不合适的。即便他那些归田退隐、描写田园生活的诗歌、散文,也常常闪烁着‘济苍生’的抱负,流露出关心世事与忘怀得失的矛盾心情,只有在对作者的思想充分认识的基础上,我们的作品比较才可能深刻而有分量。”

上海外国语大学何寅教授与方重的认识便缘起陶渊明诗集的翻译。为了译好陶诗,方重四处寻求中国文学研究者的帮助,后经人引荐,找到了何寅。在那个特殊的年代,一书难求,接过何寅递来的鲁迅的《魏晋风度及文章与药及酒之关系》,老先生喜出望外,自此二人交情渐笃。一日,何寅接到方重打来的电话,要求他朗诵陶诗给自己听。何寅一时摸不着头脑,不知其用意何在。方重解释道,朗诵能助其翻译,他听着听着,英文的句子就会一串串地冒出来。何寅恍然大悟,便跑去学校录音室帮其录音了。

查明建与陶渊明同属安徽东流人,对陶公诗颇为喜爱,他对于方重最初的仰慕便缘于此。在一次“纪念方重先生座谈会”上,查明建曾表示,译者的境界分为三种:文字翻译、文学翻译和心灵翻译。方重的翻译,既是达至化境的文学翻译,也是与作者惺惺相惜的心灵翻译。在他看来,方重的陶诗译文真正抓住了原作之灵魂,译得境界全出。译者行至此,原因有二:其一,40年精益求精,不断修改,以求臻于完美;其二,方重乃研究型翻译家,凡其所译,必从花大力气研究开始。因此,方重的译本,既是文学性强、与原著了无隔阂的文学译本,也是学术研究译本。作为翻译家,他真正做到了“贴着人物译”。

曹丕说,“文人相轻,自古而然”,却也不尽然。朱生豪是翻译莎士比亚剧作的大师,可惜莎剧尚未译尽,便英年早逝了。人民文学出版社在拟出版《莎士比亚全集》时,请方重补译其中的《理查三世》。此前,方重已经出版该剧的诗体译本,但为了表达对于故人的敬意,力求与其译作风格统一,他毅然放弃了诗体译本,重新以散文体翻译此剧。此等胸襟,恐非常人可及。

方重曾告诫后辈:“外译汉诗要做好不同民族和国家之间的文化交流事业,必须先将诗人或思想家的历史地位与生活背景搞清楚,然后认真钻研其著作,才能译出好作品。”他广泛收集国外出版的各种陶诗英译本,只要能买到的,便千方百计地托人去买。买不到的,“哪怕是借来看几个小时也好”。

“通识为本,专识为末,学为所用”

1986年,方重受命成为上外第一位博士生导师。这一年,他已是84岁高龄的长者。在外语人才培养上,方重坚持“博雅之士、通才教育”的理念。主张学生要了解西方文明精神,具有汇通东西方精神思想且互相介绍传播的能力。他认为,“通识为本,专识为末,学为所用”才是人才培养的合理途径。在校大学生不应该被训练成为仅有一技之长的专业人才。归根结底,教育还是要着眼于人类的发展和文化的进步。

他倡导阅读经典,认为多读书、多读好书,如攀登高峰,使人眼界大开、胸襟大展。学外语的人尤其当从大量的文学作品中汲取营养,滋养心灵。他常常推荐学生阅读《莎士比亚戏剧》《圣经》两部英文书籍,认为它们对于读者内心世界的延展和知识结构的拓展大有裨益。他曾说,《圣经》最打动人的一点就是“同情”;而莎士比亚作品则是想象力的集结,字里行间跳跃着大师的思想张力,带领读者体验别样的人生。

他说:“我一生致力于中外文化交流,总觉得有许多事情没有来得及做,总后悔年轻力壮时为何不再努力一把。因此,虽然年届80高龄,我仍在带博士研究生,从事繁忙的翻译工作,以及外文学会的工作,可叹自然规律无情。唯寄希望于后来人,能珍惜今日优裕的学习条件,能把国家富强、人民幸福看作是自己的事;愿今日的大学生、研究生能取得比我更高的学术成就,到我这样的年龄回顾一生时,会比我少一点遗憾。”

1990年夏,耄耋之年的方重作诗一首:“八旬半盲方重老,山光水色梦中绕。喜闻桃李满园开,尤怜落英墙外飘。”字里行间诉说着一位长者对于祖国深深的眷念,言说着一位教育家对于毕生事业真真的热爱,讲述着一位为人师者对于海外未归学子切切的牵挂。

论学术,他中外文修养深厚,尽心为学,是当时国内绝无仅有的中古英语专家,是赫赫有名的“二级教授”;谈为人,他“闲静少言、不慕荣利”,只是一位中等身材、皮肤白净、头发花白,戴着眼镜,常常去学校的开水房打热水的长者。他神色淡定,给人一种超然物外的感觉。

查明建曾说,他“绚烂至极而趋于平淡”,身上散发着古代学者特有的气质。

他自己却说,“我的毕生只做了两件事——教学、翻译”。

“闲静少言、不慕荣利”是《五柳先生传》中的两句,谢天振认为把这两句用在方重身上,也并不为过。

作者:刘迪

编辑:刘迪

责任编辑:杨逸琪

来源:文汇原创

*文汇独家稿件,转载请注明出处。