清末日本汉学家对《刘平国刻石》研究,同样伴随日本探险队西域之行获得拓本后展开;只不过法国汉学家所得拓本最初来源可能始于晚清新疆官方馈赠,而日本汉学家获得拓本渠道是本国探险队闻讯亲赴现场考察椎拓而来。

当年日本汉学界“京都学派”与沙畹、伯希和为代表法国汉学界“巴黎学派”遥相呼应。日本著名汉学家内藤虎次郎(别号湖南)等人更进而提倡师法清学,即按照当年中国学者传统治学方法与观念开展有关中国学问研究。为此,东洋史学者、考古学家富冈铁斋之子富冈谦三明治卅六年(即光绪廿九年,1903)八月廿八日致其挚友杉浦丘园函曰:

拜启:……今番别纸奉上的古碑文,前日亦曾略有提及,这回西本愿寺探险队在支那新疆阿克苏发现之物,是支那汉桓帝永寿四年(日本成务天皇八年)之遗物,是距今大约一千七百五十年前之物。西本愿寺尚未解读,赤松连城师嘱咐小生译读并考证,小生也正在进行种种研究。昨日特意将友人内藤湖南君从大阪邀来,二人百般尽力,已解读大致。不通之处,尚有不少,总之,想先摄影,二人一起研究。那样秘密贵重的物品,很难托给普通的写真师,百忙之中多有打扰,实在抱歉!想多多拜托您帮忙。……

从这通日本学者间通信,可提炼出不少相关《刘平国刻石》学术信息。

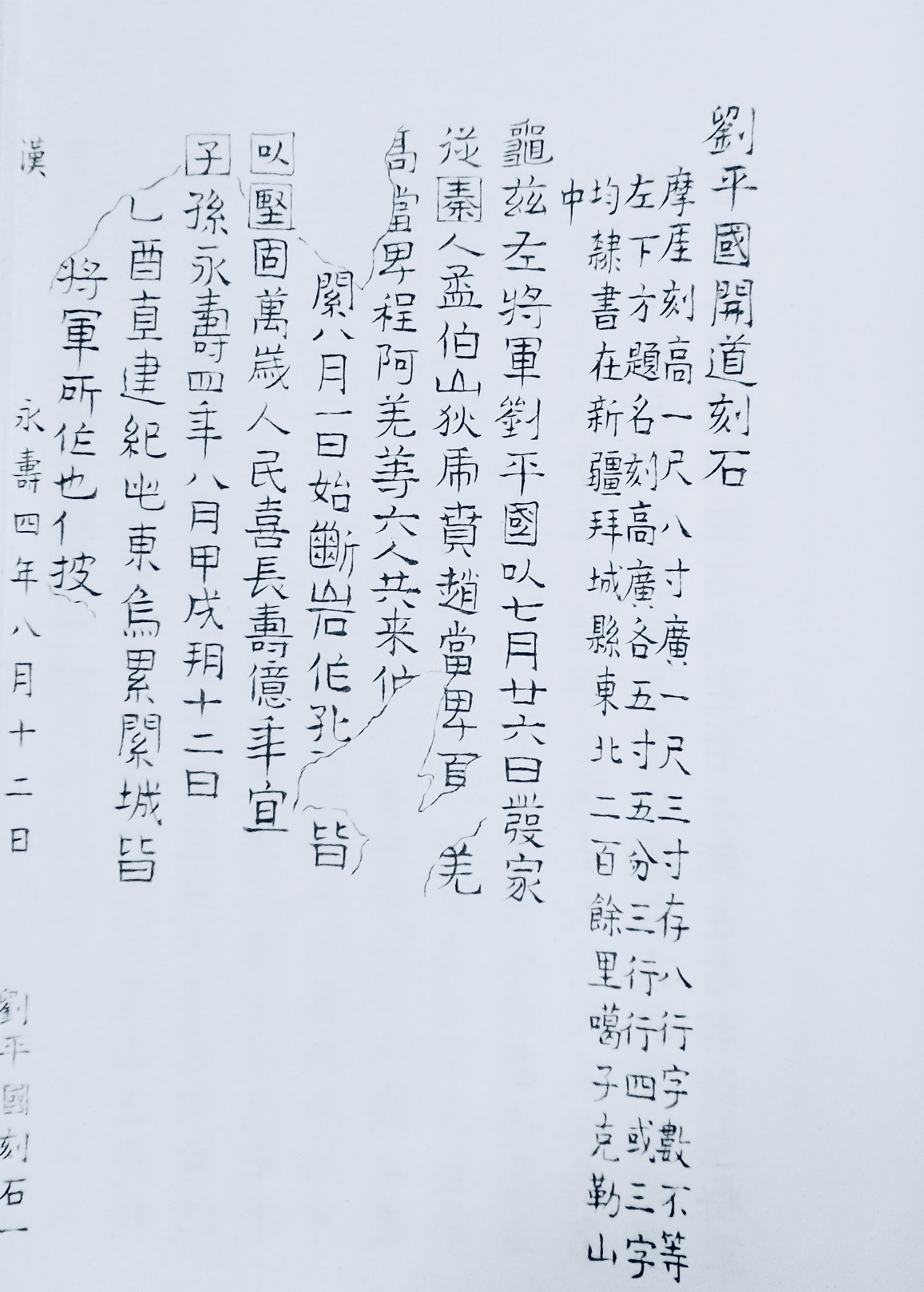

鲁迅摹绘辑校的东汉《刘平国刻石》

首先,富冈谦三所得拓本,应是四个多月前同年四月八至十四日,以渡边哲信和堀贤雄为主日本大谷光瑞探险队员深入《刘平国刻石》所在地访碑,并委托当地居民拓得两处摩崖共计七张拓片而迢迢东渡带回。

其次,日本净土真宗本愿寺派高僧赤松连城曾嘱富冈谦三研究大谷探险队捎回的《刘平国刻石》拓本;富冈为此特邀日本汉学界一代龙门,一年前的1902年曾去中国访学,跟中国晚清著名学人沈曾植、王国维、罗振玉等多有过从的京都学派重要创始人内藤湖南,专程从他任职《朝日新闻》社的大阪来京都,合力共同解析拓本文字内容。富冈和内藤彼此就拓本虽已观其大概,但感觉犹有待商榷推敲处。

再次,考虑到原拓本珍贵性,不宜反复折叠打开影响品相,不利于保护珍藏,富冈决定委托致信对象杉浦丘园代为助一臂之力。从信末谦恭措辞分析,估计杉浦丘园应是一位擅长写真技艺的高明摄影师。

而通过收录在《内藤湖南全集》第十四卷回复富冈便笺,能了解直到同年11月8日,内藤还在就富冈所作《刘平国碑考》涉及书法特征问题,提醒后者注意在适当论述中加以补充,互相探讨时间前后持续两个多月之久,且内藤似乎一直在思考跟《刘平国刻石》相关各种问题(参看朱玉麒《内藤湖南未刊稿〈龟兹左将军刘平国碑考证〉研究》)。

总之,如果说法国金石学界是以个体汉学家率先破译《刘平国刻石》并以文本结案成果加以刊布而居优先地位的话;那么,全盘接受中国汉文化染濡的日本学人,是以团体协同攻关形式后来居上,并且研究方案更加精细化,更接近中国传统金石学梳理方法,他们在《刘平国刻石》探索方面所下功夫,堪称跟晚清中国金石学人旗鼓相当,并驾齐驱。只不过日本汉学界获得拓本者相当有限,因而研究人员并不如中国本土学者来得多而逊色不少。

事实上,正当富冈谦三致函杉浦丘园之前的同年早春二月,晚清金石学家杨守敬针对端方藏《刘平国刻石》拓本作跋时,已提及“光绪辛巳(七年,1881),余在日本,潘文勤(潘祖荫)以此《刘平国碑》寄我。以其字泐,解太甚,约略识为治路之记,未尝详考也。”想必杨守敬早年未曾向日本汉学界透露有关西域发现东汉《刘平国刻石》消息。即便同为光绪廿九年张之洞门人、京师大学堂教授王仁俊,在壮游访学东瀛的二月和五月分别题沈塘(沈塘藏本系光绪廿七年(1901)秋李葆恂承让,见上海图书馆沈氏旧藏本间约光绪廿九年沈塘题跋)和端方藏拓本时,日本汉学界也还因大谷探险队尚未海归或收集西域文物尚未运回日本而对《刘平国刻石》浑然不觉。

综上所述,目前尚无证据表明日本汉学界是通过杨守敬或王仁俊题识才了解《刘平国刻石》的,他们更多可能还是由最初大谷探险队携归西域淘宝所得文物中获得的信息。鉴于该拓本珍贵性与稀缺性,仿佛也促成明治四十二年(宣统元年)和四十四年春大谷探险队第二、三次西域之行时,另两位队员野村荣三郎和吉川小一郎再次直奔现场施行椎拓,共计带回日本约廿份拓本,这是据其日记等记录在案资料盘点的最终数目。

作者:陶喻之

编辑:刘迪

责任编辑:李纯一

*文汇独家稿件,转载请注明出处。