中国与南洋的燕窝贸易始于元代,在清代规模愈发扩大。在众多医家的推崇及文人墨客的颂扬之下,燕窝“补虚劳,已劳痢”的功效广为人知,并引发了上流社会群体的广泛追求,从而极大地刺激了东南亚地区燕窝的采集与贸易(冯立军《略论明清时期中国与东南亚的燕窝贸易》,《中国经济史研究》2015年第2期)。对燕窝的长期消费使得中国市场上的燕窝种类细分化,通常分为官燕、白燕、毛燕、常燕、燕窝丝五种。官燕色红,价格最贵;白燕色白,其价次之;毛燕多毛,常燕色灰黑,燕窝丝即燕窝脚;后三种价格较低廉。其间赝品充斥,很多有关燕窝的文章都在教读者如何辨别真伪。真燕窝色白而微红,其味有鲷鱼腥味;假燕窝色洁白似雪,有海藻味。

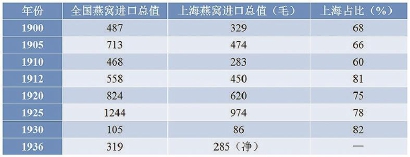

每年从南洋各地输入中国的燕窝量,在各国出口燕窝中占据首位。20世纪20年代初,燕窝输入中国内地需要由新加坡到香港再到上海数次转运,到了30年代,中国内地可直接从香港地区、越南、爪哇、台湾地区、澳门地区、新加坡、印度等多地进口燕窝。上海则是中国各地的燕窝采购中心,20世纪上半叶,由上海输入的燕窝总值通常占到全国进口燕窝总值的一半以上。据1930年《上海指南》,上海的参燕铺有三十余家,大多集中在南市咸瓜街一带(今中山南二路附近),这里是当时沪上海货集贸市场。

在食用方式上,燕窝延续了传统的烹饪方式,即从泡发到蒸煮调味的一系列程序,也增加了新的消费形式。随着新式餐厅的出现,燕窝餐成为新的卖点,更被列入来华西人意欲品尝的中国菜清单。最大的“创新”当属燕窝糖精,事实上燕窝糖精并不含燕窝,亦不具备滋补或治病作用,其在晚清的“发明”,背后折射出假药及其广告对人们的滋补意识和身体观念所产生的重大影响,进而影响了近代中国的消费文化、身体文化之建构(张仲民《当糖精变为燕窝——孙镜湖与近代上海的医药文化广告》,《社会科学研究》2017年第1期)。尽管如此,近代社会对真燕窝的消费始终热情不减,即便在燕窝被证明“无甚价值”之后,其作为上流社会奢侈品的地位并未消退,背后蕴含的是社会文化对真燕窝效用的认知,以及滋补的医学观念在数百年间对燕窝消费文化土壤的根植。

漫画《饥饿线》(1939年) 窗里人说:“娘姨,今天小菜全没鲜味,快把它倒入垃圾桶内,打电话另叫一个燕窝来。

20世纪上半叶中国社会的急剧变革为社会阶层流动提供了更多的可能性,随着新兴社会阶层的兴起,燕窝继续扮演味蕾奢侈品角色的同时,更成为成功晋升上流社会以及阶级区隔的身份标志。时人指出,燕窝“非资产阶级,不易尝异味也”,“(马来)土人不知其为贵物,更不知可食,仅知其可易钱耳……迨抵国内市场,价遂奇昂,令无产阶级咋舌矣”。据说梅兰芳成名前与执伶界之牛耳后,际遇大为不同,可谓“昔日清茶今燕窝”。沪上某商人每日早上必吃燕窝粥,后业务失败,佯言穷虽穷,但燕窝粥却照喝——“先吸香烟,撒屙一泡,然后进粥”,此三部曲亦为“烟屙粥”(沪语“燕窝粥”之谐音)。

新雅燕窝汤广告(The China Press,1936)

另一方面,由于燕窝究竟为何物的疑问在科学层面得到解释,燕窝消费不仅被认为靡费国财,更不过是满足上层社会口腹之欲的贪念:“夫鸟以远害,故结巢愈危,人乃不畏险阻,舍生命为覆巢探鷇之事,皆求生贪利使然也。唯饕餮之人图快口腹,当下箸时,宁复思此?”既然西医化学实验与营养学否定了燕窝的营养价值,燕窝作为资产阶级消费欲望的物质象征得到凸显:“燕窝、人参、银耳,为资产阶级之滋补品,至于是否有滋补之助,这只有‘天晓得’喽!”与此相应,漫画作品亦讽刺战时社会中挣扎在饥寒线上的穷苦者与上层社会暴殄天物的对比。舌尖上的欲望不仅是个人消费问题,在民族危亡之际更应上升到道德层面予以评判。鉴于燕窝有成为诱发物欲、滋生腐败的可能性,国家亦有责任做出行动。1947年9月,上海市政府通过了对筵席消费节约的实施办法,并禁止输入鱼翅、燕窝、海参及洋酒等食品。早在1924年,青岛地方政府出台政策,禁止在官方筵席上食用鱼翅与燕窝,因为吃燕窝的人里“一半完全是在炫富,另一半就算吃到人造燕窝也全然不觉”。

吃燕窝的人不懂燕窝,这一论调可以追溯到18世纪袁枚的美食著作《随园食单》有关吃的法则与道德的论述。袁枚深谙士大夫生活艺术,热衷于烹饪和饮食之道,《随园食单》不仅对于厨人有极高的实践价值,而且对于美食的观点更侧重于社会行为和礼仪规范。袁枚对于达官贵人在食物上极尽奢华之能事,大加嘲讽,对于有人将食物数量凌驾于质量之上,大加批判,形成了著名的“戒单”十四条。其中“戒耳餐”(“耳餐”即贪贵物之名而食)中即以燕窝为例,指出过多使用燕窝作为食材,不过是庸陋之人贪慕宾客夸赞的虚荣心;“海鲜单”则列举了反例:有人宴请宾客只用几根白发一般的燕窝丝铺在表面,乃“真乞儿卖富反露贫相”。与此相应,袁枚的燕窝食用法则汲取了《本草纲目拾遗》的药学观点,认为用燕窝煮粥或用鸡汁、冰糖调味,扰乱了燕窝清补的本性,达不到已痰润肺的效果。因此,燕窝烹饪宜“以柔配柔”、“以清入清”,配冬瓜、豆芽最佳,用肉丝、鸡丝则过于油腻。《随园食单》所坚持的食材的自然味道以及饮食知识的重要性,使其有时与18—19世纪的法国饮食哲学相提并论,该书有英、法、日等多种译本,对于理解中西方饮食文化如何互看的问题具有重要价值(保罗·弗里德曼主编《食物:味道的历史》,浙江大学出版社2015年)。

20世纪上半叶全国与上海燕窝进口总值

单位:千关两 资料转引自上海社会科学院经济研究所、上海市国际贸易学术委员会编著《上海对外贸易》(上),上海社会科学院出版社1989年,第423、424页

到了20世纪,知识分子身处新的世界潮流之中,吃的欲望与道德亦被置于新的标准之下予以审视。经济学家张丕介在1937年评价中国人吃的本领为“燕窝式的吃”:

吃了又吃,吃了又吃,反使最上等的珍品,成了令人可怕的对象。我们所少的是吃燕翅以后的艺术,我们的生活上少了一种清淡而有休息性的调剂……我们的胃口在吃燕翅太多之后,已经渐渐的坏起来……我们的胃口总是油腻的,我们青年不是青年,生活不是生活,缺乏人人要求的活泼、健康、勇敢、向上,甚至我们没有机会要求变更一下胃口的方法和机会。

在张丕介看来,燕窝满足了青年的口腹之欲,却腐蚀了他们的理智与智识生活。青年的生活应当包括科学、技术、伦理、道德、研究、讨论,这些“都是介绍知识必要工具和途径,对于个人之修养和社会文化都是一样的严重而必要的”。在崇尚科学与知识的社会中,对食物的欲求应该受到控制,节制而健康的生活应该成为中国人特别是青年的追求与信仰。换言之,以消费燕窝为代表的中国人吃的本领与生活方式应该被彻底改造,对食物的过分欲求不仅有靡费国财、滋生腐败的危险,且已然阻止了中国走向健康、科学而理性的现代世界的进程。

时至今日,中国仍是世界上燕窝消费的主要国家之一。燕窝究竟有无滋补效力,似乎仍是见仁见智的问题,燕窝消费始终游移在科学与迷信、现实与想象、诚信与欺诈之间。燕窝具备“美容养颜”功效的观念使其消费更具性别指向。有关燕窝在长时段医学社会历史中的多种面向,仍有进一步探讨的空间。

作者:赵婧(上海社科院历史研究所助理研究员)

编辑:于颖

*文汇独家稿件,转载请注明出处。