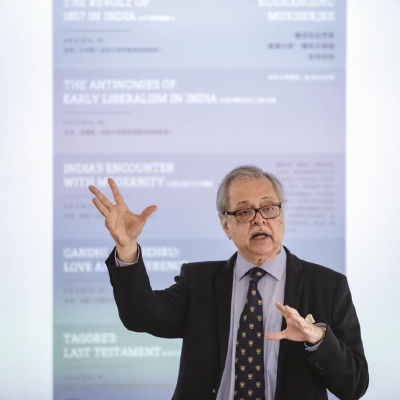

2019年4月24日,印度阿育王大学校长、历史学教授穆克吉(Rudrangshu M ukher jee),加州大学圣迭戈分校历史系荣休教授周锡瑞 (Joseph W.Esherick)和清华大学历史系副教授曹寅三位学者围绕“在印度发现历史:印度中心观与近现代中国研究的全球史时代”这一议题展开了热烈讨论。本次对话活动由清华大学国际与地区研究院主办。研究院成立于2017年9月20日,其秉持学术自由、学科融合、中国特色、全球视野的原则深入开展地区研究。《文汇学人》在此择要发布谈话,此为下篇。

阿明描绘了在地声音如何解构宏大叙事

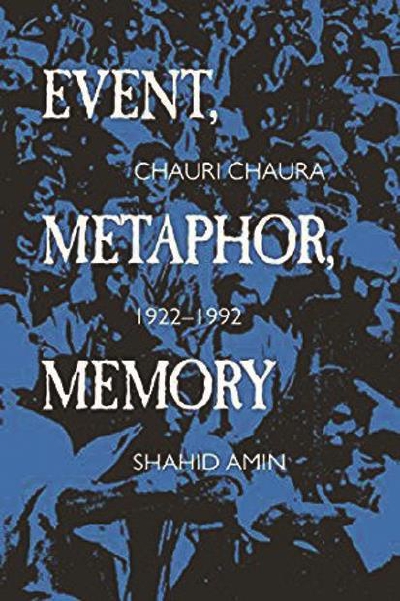

曹寅:我们发现庶民研究、社会和文化史研究是在1980年代兴起的。柯文(Paul A.Cohen)研究义和团运动的《历史三调》(History in Three Keys:The Boxers as Event,Experience,and Myth)和沙希德·阿明(Shahid Amin)的《事件、隐喻、记忆》(Event,Metaphor,Memory:Chauri Chaura 1922-1992)(后成为庶民学派的经典著作之一)很好地展现了1980年代的研究趋势,即历史学者们走向普通民众以求解构和重构国族史叙述。我注意到周教授的《义和团运动的起源》,和穆克吉教授的《1857—1858阿瓦德起义》均著于1980年代;想请二位再具体介绍一下,你们自己的研究如何、又是在何种程度上受到庶民研究这一路径的影响?

穆克吉:相较于自己的研究我想多谈一些与乔里乔拉(Chauri Chaura)事件有关的内容。正是因为沙希德·阿明对乔里乔拉事件的研究,印度民族主义运动的宏大叙事开始被在地的声音所解构。我先粗略地介绍一下印度民族主义运动的宏大叙事。伟人圣雄甘地(Mahatma Gandhi)有 着 非 凡 的个人魅力;他能够感知印度人民的脉搏。在体察民间疾苦后,他在某一时刻发起了群众运动;成千上万的印度人响应甘地的号召,他们最终赶走了英国殖民者。概言之,宏大叙事所传达的讯息便是:甘地发动群众推翻了异族政权的压迫,群众因而获得了解放。但在这一叙事当中,诸如“甘地为何拥有非凡魅力”、“为何在这一特定时刻发动群众”一类的问题并未得到解释。

我的挚友沙希德·阿明起初是一位典型的经济史学者,他并不关注甘地或是乔里乔拉地区;当时他在研究北印的糖蔗种植中心——戈勒克布尔(Gorakhpur)地区的农业经济。在戈勒克布尔的档案馆寻找相关材料时,他无意间发现了该馆一期不落地藏有1920—1921年间的地方报纸。这些报纸以当地语言刊发,且仅在当地小范围发行。出于好奇他翻阅了这批报纸,发现在这两年的时间内每一期报纸都刊载了和甘地有关的故事。阿明并不理解为何当地报纸执着于刊载这类无足轻重的故事,直到他发现甘地其实从未到访过戈勒克布尔地区。

▲贾瓦哈拉尔·尼赫鲁(1889—1964)虽然追随甘地(1869—1948),但并不乐见他放弃非暴力不合作运动。

阿明惊觉在对甘地的真实形象有所了解之前,人们就已经对甘地有了一些认知,地方文本当中也有了一些对甘地形象的呈现。具体而言,当时戈勒克布尔的人们将甘地视作一个圣人。在印度文化中圣人形象可谓无处不在;无论是伊斯兰教、印度教还是锡克教,甚至在基督教当中都有各自的圣人。崇信者们一般相信圣人们拥有治愈、诅咒、降福一类的超凡能力;戈勒克布尔地方报所描绘的甘地也不例外。该地方报曾报道一位妇女被不孕困扰了十五年,在她崇信甘地不久她便怀孕了,呈现了甘地降福的神力;另有报道称一位酗酒者因用恶毒话语咒骂甘地,其所饮用的水井中便出现毒物,以图证明甘地反噬的神力。沙希德·阿明在摘取了数以百计的类似报道后发现,尽管甘地从未到访,但当地百姓已经通过这些传言,或者说谣言重构了甘地的形象,并以他们的方式重新阐释了“甘地”这一形象所要传达的讯息。所以在当时的情境中,事情并不只是“甘地自上而下地动员了群众”的单向过程;当时群众在被发动的过程中如何阐释与接受来自甘地的讯息也很重要。阿明的这本著作很好地描绘了在地声音如何解构,甚至是消除了传统的宏大叙事的过程;这是该书的价值所在。这种解构宏大叙事的可能性也是我和他一直想要强调的。

▲乔里乔拉事件1922年2月4日,印度联合省戈拉克普尔地区乔里乔拉村民反抗英国殖民政府警察镇压。甘地由此宣布停止非暴力不合作运动,此事件同时被认为引发了印巴分裂。

我认为,至少在我的研究当中,审视一个地方性事件及其赖以发生的地方背景,在许多方面都有助于我得出令我信服的结论。此类方法当然也有其局限,即研究在地事件所得出的结论,是否可被推广为一般性的结论?解决这一问题对历史学者而言是一项巨大的挑战;对此我也没有现成的答案。

▲德里大学历史系教授沙希德·阿明(1938—)和他的《事件、隐喻、记忆:乔里乔拉1922—1992》(1995)

周锡瑞:我和穆克吉教授今天一直在谈论在地视角的重要性,谈论如何以在地视角理解特定历史事件和历史叙述。

但历史至少有两个维度:事件在空间维度发生时,它也在时间维度留下了印记。因此我想微调一下角度,讲一讲时间维度上的历史研究。

在《历史三调》中,作者柯文有一个很重要的观点,即历史是(个体的)经历(history as experience)。我们经常会忘记一件事,即历史中的行动者们并不知道事情将如何发展;他们不像我们那样能够知晓宏大的历史进程将去往何方;但我们常常以为他们也能够多少了解事件发展的方向与结果。以我编著的《一九四三》(1943:China at the Crossroads)一书为例;该书是我学生们的集体创作。1943年处在河南大饥荒、豫湘桂会战(日方称“一号作战”)、史迪威率军撤退等事件的前后;仅一年以后,中国知识分子们普遍认为国民政府气数已尽,共产主义运动蒸蒸日上;可能多少受其影响,许多在华的西方观察者们也纷纷撰文说“蒋介石完蛋了”、国民党失去了合法性。我想知道他们的判断得自此前一年中的哪些征兆。因此我选择了1943年作为大家研究聚焦的时段。在研究中我告诉学生们,一定要避开1944年而将自己的阅读限定在1943年的档案文献中、一定要忘记那年之后发生的事,从历史发生的那个时刻来看待历史事件。

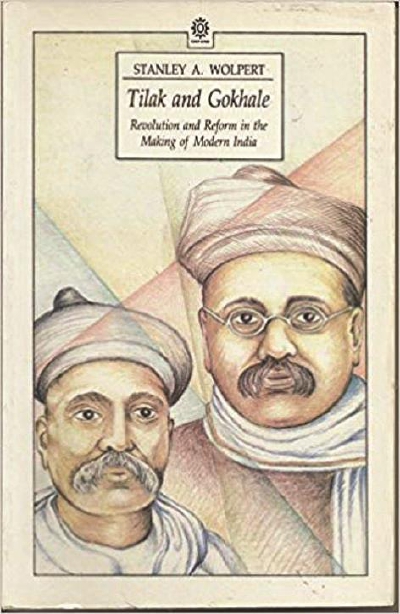

▲美国著名印度史学者斯坦利·沃尔珀特(1927—2019)和他的《迪拉克和高卡雷:现代印度形成过程中的革命与改革》(1963)

在此过程中,我发现了许多令人震惊的事;我有几个从当时蒋介石的日记里读到的例子。一个就是我发现1943年蒋介石一直在期望日本入侵苏联。每次读到这里我都觉得难以理喻:当时日本人在海上取得了作战优势,前线无虞;而苏联又刚在斯大林格勒抵挡住了德国人的进攻,士气大振。这样的日本怎么可能进攻这时的苏联?但日记中蒋介石反复提及此事,显然他相信有朝一日日本人会进攻苏联。当希望破灭时,蒋非常恼怒,认为这是美国人或是其他势力的阴谋。

我认为,我们要对历史有更精确的理解,就应该从当时特定的视角出发审视具体事件,而非带着已有的、对事件后续发展的认识去 “倒看电影”。这就是我想强调的、开展历史研究时在时间维度上应当注意的一点。

穆克吉:我认为对历史学者而言,在时间维度上还有一个不可忽视的挑战,我想引用我的偶像、一位伟人的话来加以说明。上世纪70年代初,西方记者问时任总理周恩来:“法国大革命造成了什么影响?”周恩来回答道:“现在下结论为时太早。”这是非专业人士给历史学者所上的了不起的一课。我想强调的是,纵然往者不可谏,但如何解读历史却会受到之后的种种影响。

“我们的强项在于对比”

▲建于1901年的香港锡克庙

曹寅:感谢二位教授。我们今天讨论了“冲击—反应”范式及其以降的社会史、文化史、庶民研究等范式。到了21世纪,随着全球化的进程,当代中、印史学界最显著的一股新趋势似乎是跨国研究与全球史的兴起;当今中国有许多地方都在讨论全球史。依我的理解,社会史、庶民研究在某种程度上尝试了自下而上地解构国族叙事;而跨国史的书写则似乎是一种自上而下的、解构一些霸权的尝试。二位教授分别长期关注中国和印度的改良与革命史议题,想请教二位的是,你们是否认为当下已经是以超越一国的方式研究中印的时机?如果是,我们应当如何开展跨国研究;如果年轻学者要开展跨国研究,其将面临哪些困难与挑战?

周锡瑞:中国学者似乎不像国外的历史学者那样擅长比较分析。我的中国同事们远比我更了解中国历史的内在传承:例如对一些制度的起源他们可以作出令人信服的论述、他们可以重构现实与历史的联系等等。但我们的强项在于对比。例如我们可以看到,在中国的民族主义运动与民族国家构建进程中的许多要素,诸如国旗、国歌、邮政与邮票、军队等等,与他国并无二致;所有现代国家都经历了认同建构,以及发展现代教育、金融、交通运输、军队等体系的过程。但在不同的国家,这些进程可能由不同的社会阶层、不同的人群以不同的顺序完成。我们可以对比中日、中印、中土之间现代化转型的不同进程,这些对比往往可以启发进一步的研究。我认为目前这种比较分析在中国学者中仍相对罕见。相较于强调“独一无二”和差异,理解这些差异的本质无疑更有价值。我们比较教育、交通、通讯系统的种种差异,但只有当我们深入地看到这些差异内部的细节时,我们才能看到具体的挑战为何。

穆克吉:我不确定跨国史的确切意涵为何,但我认为有一种旧式的路径或可用以跨国研究。以印度和中国为例,两国之间的交流源远流长,有长久的贸易联结、文化交往以及政治上的合作与摩擦。这为历史学者和其他社科研究者们创造了无数追溯各种形式交往和交流的机会。通过这些追溯我们不难发现,历史是超越国界的,直至近代各类政治行为才创造出了现代意义上的国界。不仅在中印之间是如此,我想在印度和土耳其及其他地区间情形可能皆相似。以上就是我对跨国史的一些理解。

曹寅:这学期我开设了一门研究生课程,课程主题是印度、中国与世界。通过这门课程我想让学生深入理解全球史研究中联系与比较的方法;而课上所使用的案例均来自中国和印度研究。目前我们已经沿着比较研究的思路阅读了一些书籍:在阅读研究鸦片战争的著作时我们也阅读与英阿战争有关的文献;我们讨论中国的改良与革命,同时我们也阅读斯坦利·沃尔珀特(Stanley Wolpert)的《迪拉克和高卡雷》(Tilak and Gokhale:Revolution and Reform in the Making of Modern India)

一书,了解在印度发生的相似的故事。在与中印交流有关的教学与研究当中,我个人的经验、或言一个重要的印象是,若想研究现代中国历史中的某个事件,最好能对印度的相关事件也有所了解;反之亦然。我们有中国中心视角下的中国研究,当然我认为刚才周教授已经批评了这一路径;但我们是否能够跳出以中国为中心的框架,尝试进行比较,或是从外部看待中国?举例而言,新加坡牛车水最醒目的建筑是一座南印风格的印度教庙宇,这种反差在很多人看来是不可想象的;但其也能够促使我们开始重新思考,或是更新我们对中印间交流和联系的理解。

以下三个案例是我个人以中国中心视角研究印度和以印度中心视角研究中国的一些尝试。我的第一个案例是香港的锡克庙(Sikh Gurdwara)。该庙建于1901年。根据我的研究,这座锡克庙的修建与中国的义和团运动密切相关;如果不了解近代中国的这一重大事件,人们或许很难理解锡克人为何会来到香港,很难知晓来自印度西北部旁遮普的锡克人如何筹得资金在香港建起这样一座锡克庙。第二个案例是印度革命者拉什·贝哈里·鲍斯(Rash Behari Bose)和在中国臭名昭著的汪精卫的故事。他们两人被1910年代发生在北京和德里的两起爆炸案所联系。第一起爆炸案发生在1910年的北京,汪精卫和他的同僚们试图在北京刺杀醇亲王载沣;两年之后,拉什则试图在德里刺杀当时的印度总督查尔斯·哈丁男爵 (Lord Charles Hardinge)。研究发现,这两起事件中的炸弹制造技术均源自沙俄;20世纪初的俄国革命者们将制造爆炸物的技术传到了巴黎和东京,而中印两国的革命者们又前往这两地学习相关技术,以期推翻英国和清帝国的统治。这两起刺杀事件就这样被炸弹制造技术的全球传播联结了起来。第三个例子则来自孟加拉的吉大港。在布利迪拉达·瓦岱达(Pritilata Waddedar)的 纪 念 碑上我看到了“印度人与狗不得入内”的字样。而在中国的国族史叙事中,我们有“华人与狗不得入内”的故事。我关心的是,高度相似的两种话语是如何得以传播的呢?

借由以上三个例子,我想说在21世纪研究中印两国的历史,或许我们应该转换焦点,应该跳出印度中心的印度史研究、或是中国中心的中国史研究的窠臼。

上篇:在印度发现历史

整理、翻译:王令齐(清华大学国际和地区研究院博士生)

编辑:王秋童

责任编辑:于颖

*文汇独家稿件,转载请注明出处。