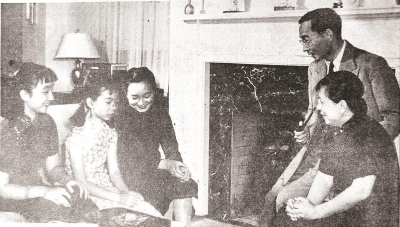

▲林语堂一家在纽约,1942年。均台北林语堂故居藏

这次有机会来上海,就“林语堂与摩登上海”作三个系列讲座,分别从林语堂在上海时期所担任的职务、所作的演讲以及交友圈三个角度切入,目的在于还原历史,重温摩登上海海派一景,为民国上海研究添砖加瓦。

在此重点谈谈林语堂在上世纪30年代上海的社交圈。

林语堂可以说是摩登上海海派文人的标志性模板。在上世纪30年代的上海,林语堂有三个交友圈:文人朋友,有左翼的,也有其他的,包括鲁迅、郁达夫及论语派文人等,他们一般不说英语;第二是有圣约翰背景或有留英美背景的学人,他们主要围绕着英文《中国评论》周报、《天下》月刊和《西风》杂志活动,能说英语,一般都有专业职业,不能算是“文人”;第三是说英语的洋人朋友,包括史沫特莱、赛珍珠及其他国际友人。

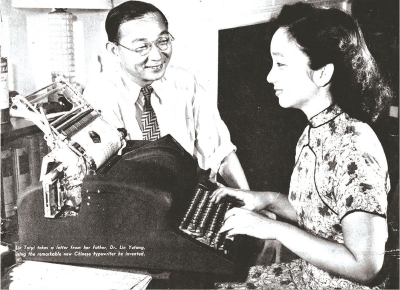

▲林语堂请二女儿林太乙用明快打字机打一封信,纽约,1947年

在现代文学研究中,鲁迅仍然是一个标杆,对一位作家的评判如何,鲁迅的意见还是重要的参考,虽然可能已经不像以前那么严苛。以至于讲到林语堂在30年代上海的活动,主要就是看鲁迅在日记、书信里面是怎么讲的。讲到林语堂在30年代上海的社交,好像只有和鲁迅的关系。这是很片面的。鲁迅只是林语堂社交圈的一部分,而且,只是一小部分而已。鲁迅和林语堂的交往应该起始于北京《语丝》时期,语丝派成员当时在中央公园来今雨轩隔周聚会。鲁迅和林语堂在气质上有相通之处,鲁迅要“斗”,林语堂也是要“争”的。但他们的交往更多的是“异性相吸”。鲁迅比林语堂大14岁,虽然留学日本,但他的家庭背景、知识结构是非常中式的,所谓绍兴师爷的后裔,但鲁迅主观上非常昂奋地要求“进步”,苦口婆心地规劝人们能变成“真的人”。林语堂在出国留学前就是挺洋派的。1919年林语堂夫妇和一批清华赴美留学生一起在上海登上海轮,当时这对新婚夫妇就与众不同:他们手挽手进进出出,能熟练地使用刀叉,西装笔挺,非常洋派。但林语堂和留英美派学人有一个很大的区别:尽管是西式学人的典型代表,林语堂从圣约翰大学时代开始便一直关注、钻研中国文化。不太修边幅的鲁迅和西装笔挺的林语堂,两人应该是各自在对方那儿看到了自己的“他者”,从而相投。林语堂和周作人也是一样,从脾性(要费厄泼赖还是痛打落水狗)以及中国文化取舍(性灵闲适)方面,林语堂都更接近周作人,但在民族抗战方面又绝然相反。在林语堂看来,周氏兄弟一个冷,一个热。林语堂和周氏兄弟交往,就是要学点他们身上的“中国味”。林语堂在1928年写的英文“鲁迅”一文中,就特别欣赏鲁迅:大革命生死关头,有学校邀请他去演讲,拒绝不行,要去讲又不能得罪任何一边,于是便讲了魏晋隐士的飘逸,表明了自己的态度,别人又听不懂,皆大欢喜。林语堂可能永远都学不来绍兴师爷的世故,郁达夫在回忆录中便嘲笑林语堂傻乎乎的“英美式绅士”味。但也不要忘记,林语堂是有自己主见的。以前讲到鲁迅和林语堂在南云楼饭局闹翻,日记中用了相当刻薄的词,说林语堂“鄙相悉现”,研究者则极力证明说其实这是一场误会。我却认为没什么误会的。以鲁迅阅人的资历,他肯定意识到林语堂的行为与语气之间对他有看法,而且已经意识到这是大是大非问题,没什么回旋余地,所以下笔是绝交的语气。我们现在知道,林语堂对当时的鲁迅非常不以为然,刚刚还在和太阳社创造社文人打笔仗,现在却要“投到敌营那边去了”。这是知识分子的姿态问题,林语堂也是不可能妥协的。不过,林语堂可能认为也不至于一定要绝交。

林语堂在30年代的上海虽未被左翼意识形态所吸引,但和左翼文人也是打交道的,林系《论语》《人间世》《宇宙风》杂志也有登左翼文人的文章。还有饭局和社交活动经常也有左翼文人在场。又比如,林语堂于1930年11月10日在大夏大学的演讲“学风与教育”中,尽管批评当时学风浮夸、出不了有分量的作品,但还是认为茅盾的作品算是革命文学的佳作。华尔希到访上海,要林语堂引介中国作家为他办的《亚洲》杂志撰稿,林语堂起先的邀请名单有鲁迅、郁达夫和茅盾,但后来考虑到他们不讲英语,没有邀请。林语堂和郁达夫的关系一直不错,两人住得很近,经常有来往。林语堂说郁达夫“你这个人真坏!”,当然是玩笑话,还带着孩童味。不过从另一个角度看,他们的生活方式也真是不同。郁达夫当时在上海把自己和王映霞的恋爱以日记形式公之于世,好不热闹。而林语堂家有贤妻爱女,没有桃色新闻。尽管如此,林语堂是很看重郁达夫的文笔的,曾希望郁达夫能把自己的《京华烟云》译成中文。对此,很多人不以为然——林语堂你算老几,要郁达夫来“译”你的小说?其实,要是能成,倒是一段佳话。林语堂请郁达夫翻译,主要是自己完全没时间去做,抗战时期有没有在经济上资助郁达夫的意思,不太清楚。要是他们协商过,郁达夫完全同意,有什么不可呢?关键是我们太看不起“翻译”,好像翻译要比创造低一等。林语堂在上海、在美国时期很多“创作”都是“翻译”,把中国文化译介给西方读者。林语堂请郁达夫翻译《京华烟云》,绝对不是要他逐字翻译,而是有相当大的再创作空间。

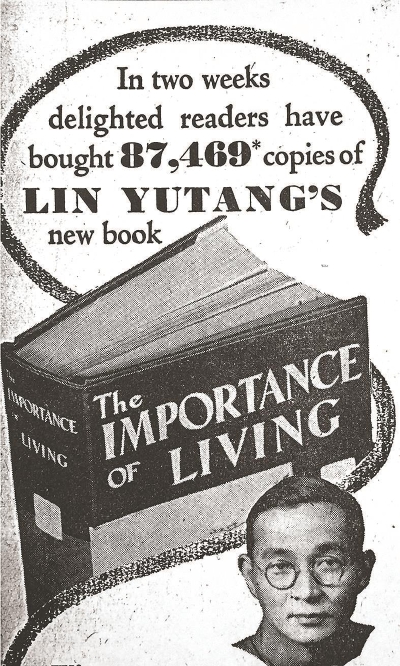

▲《生活的艺术》营销宣传单

林语堂办《论语》等文学刊物的左膀右臂是陶亢德和徐訏,陶亢德是位很好的编辑,徐訏后来也成为杰出的作家,两人都要比林语堂晚半辈,都因协助林语堂办文学刊物获得发展。另一位林语堂青睐的年轻作家是谢冰莹,林语堂认为她是激进青年的象征,曾亲自翻译她的《战时日记》,并持续关注她的发展。林系文学刊物为许多现代作家的发展提供了平台,比如老舍。林语堂很喜欢老舍的小说,欣赏他地道的京片子文风。抗战时在重庆北碚买的一栋房子,后来老舍一直住在那里,现在成了“老舍故居”。老舍到美国也经常到林家做客。60年代老舍自沉的消息传出,林语堂的心情应该是很沉重的。他晚年对30年代的文坛友人有很多回忆及深刻的反省。

在30年代的上海,就林语堂的交友圈来看,其核心社交圈并不是我们所熟悉的文学圈里的人,而是围绕在英文《中国评论》周报、《天下》月刊和《西风》杂志周围的、有圣约翰或留英美背景的专业人士。林语堂在上海期间一直都是中英双语创作,如果我们只看中文,当然只会注意到用中文创作的文人圈。但如果我们看一下林语堂上海时期的英文创作,就会发现,一点也不比中文少,大多数中英双语作品都是先有英文后有中文。在现代文学领域,英美派文人我们一般都会想到新月派,可林语堂偏偏不属于新月派。

胡适比林语堂大四岁,留学归来成为学界新派领袖,很早就赏识林语堂的才华,林语堂留学时经济上拮据,胡适还私掏腰包给予接济。在上海时期,他们的私交也很不错,林语堂请胡适一起看戏,胡适请林语堂到自己家里欣赏老家安徽特产,林语堂在家里宴请胡适也是常有的事。陈子善教授告诉我们,胡适等新月派搞平社,林语堂也是后期主要参与者。尽管如此,两人在脾性及许多看法上都不尽相同。林语堂有诗人气质,受欧陆柏格森、海涅影响。林语堂与胡适很大的不同是,林语堂坚定地认为,中华民族没有退路,只有通过殊死一战以求重生。华尔希到访上海,林语堂约朋友接风,说胡适也在上海,但他不想邀请,除非华尔希想要请。这很能说明两人之间的关系,林语堂应该是觉得胡适来了谈不来,他曾在家里宴请赛珍珠和胡适,就谈不来。林语堂和其他新月派文人就更谈不来了。徐志摩陪同泰戈尔到访,林语堂也没兴趣。现在我们谈到现代散文家,往往把梁实秋和林语堂并提。梁实秋到哈佛完全拜倒在白壁德门下,回国后一反以前的文风,讲文学纪律之类。这个林语堂早就经历过了,在哈佛和吴宓坐同一条板凳上课,对梁实秋大肆宣扬白壁德学说肯定看不上。

▲前排右起:鲁迅、许广平、周建人;后排右起:孙伏园、林语堂、孙春台

我在另一篇演讲中提到《中国评论》周报的编委成员。《中国评论》周报的出现在现代中国知识史上是一个很重要的事件,它标志着新一代中国知识群体走上舞台,用英语向世界发言。创办者都是在某专业学有所长的人士,比如密苏里大学新闻学院毕业的陈钦仁、律师桂中枢、经济学家刘大钧等。只有林语堂是比较文学、语言学出身。其中和林语堂关系较紧密的是全增嘏、潘光旦、林幽,他们后来都是论语社的主干成员。也就是说,他们不光有自己的专业,还是“文化人”,对中西文化有一种关怀。林语堂给华尔希接风开出的名单也很能说明问题:邵洵美、潘光旦、全增嘏、李济、丁西林、徐新六。其中李济是考古学家,丁西林是物理学家,林语堂介绍徐新六时加了一个括弧:[银行家,睡觉前读法郎士(Anatole France)的法文作品]。

全增嘏是位受西式训练的哲学家,清华毕业后,于1923年赴美留学,在斯坦福、哈佛学哲学,回国后历任中国公学、大同、大厦、光华、暨南大学教授,1949年以后到复旦外语系、后又转到哲学系,一直到1984年病逝。潘光旦就没这么幸运了。他也是清华毕业,1922年赴美国达特茅斯学院学生物学,后来转向优生学,归国后任光华大学社会系教授,后转到清华社会学系,没能躲过后来的运动。这两位不光学有所长,也有文学天赋。林语堂去欧洲期间,全增嘏代替他写“小评论”专栏,林语堂回来后,他继续和林语堂轮流隔周负责该专栏。潘光旦在《中国评论》周报负责书评栏目,涉及的知识面很广,在《论语》等杂志也经常发表文章。

▲从右至左:鲁迅、林语堂、伊罗生、蔡元培、宋庆龄、萧伯纳、史沫特莱,上海,1933年

全增嘏还和林语堂、吴经熊、温源宁一起办了英文《天下》月刊,这份杂志主要由吴经熊、温源宁操办,全增嘏和林语堂担任编委。吴经熊和温源宁也是林语堂社交圈的重要人物。温源宁和林语堂本就是北大英文系的同事,林语堂曾在东吴大学教英语,当时在上海的东吴大学法学院由吴经熊主持。温源宁和吴经熊都是民国时期最具洋绅士气质的学人,英语流利,言谈举止也别具一格。温源宁曾在《中国评论》周报撰写系列小品“不够知己”,对民国名人评头论足,林语堂把其中一些译出刊登在中文的《人间世》杂志,让知识界热闹了一番。这些英文小品写得精彩,主要是温源宁真正懂得英国式幽默,严谨中带着轻松游戏。温源宁和钱锺书曾亦师亦友,现在我们可能只知道钱锺书而不知道温源宁了。吴经熊是位出色的法学家,他曾和时任美国最高法院大法官霍尔姆斯(Oliver Wendell Holmes Jr.)保持亲密通讯联系,发表他们的来往通信。吴经熊和林语堂关系一直都很好,抗战时吴经熊一大家子人,经济上很困难,写信给林语堂求助。林语堂和华尔希也曾试图协助,最终也无能为力。华尔希曾对林语堂表示,吴经熊写的东西太西化了,没有中国元素,没有一点市场,你可千万不能向他学。

▲林语堂和南洋大学高层管理团队,从左至右:伍启元、林语堂、胡博渊、熊式一、杨介眉台北林语堂故居藏

另一个很少有人关注的是林语堂和《西风》杂志的关系。它是由黄嘉德、黄嘉音兄弟创办,林语堂为“顾问编辑”。黄嘉德、黄嘉音虽然属于晚辈,但和林语堂都是圣约翰校友,可以说是真正的林系门徒。其实《西风》第一期于1936年9月1日出版,而林语堂8月11日离开上海去美国,但《西风》却是完全依照林语堂的理念创办,可以说是百分百的林系刊物。《西风》是一份翻译刊物,专门翻译刊登西洋杂志文章,因为林语堂认为中国文人需要学习西人怎样写文章。《西风》月刊以“译述西洋杂志精华,介绍欧美人生社会”为宗旨,创刊后便大受欢迎,而且抗战中一直没有停刊,一直到1949年,非常不容易。

▲林语堂在阳明山故居阳台,约1969年,耿殿栋摄

林语堂在30年代上海的另一个很重要的社交圈就是当时在上海的洋人,当时上海有各种俱乐部、协会组织,从林语堂的演讲就可以看出。这又可以分几种人。首先是来到上海的左翼文人、革命家。比如,斯诺和斯诺夫人,都曾和林语堂有交往,不过40年代在海外,他们是论敌。林语堂当然是输了,现在北大还有斯诺的纪念墓,又有多少学生知道林语堂?林语堂在晚年曾说,当时到中国来的有两个女性革命家,普罗姆和史沫特莱,他曾带史沫特莱参加平社活动。

林语堂在上海结交的最重要的洋人当然是赛珍珠及到访的华尔希了。他们如何结交、如何合作、如何分手,我在拙著《林语堂传》中有详尽交代,这里也不多讲了。我只是想强调一点,我的写作基本上是历史叙述,但从这个客观的叙述中,应该可以看得很清楚,赛珍珠、华尔希和林语堂的关系是双向的,互相欣赏,走向互相合作。说林语堂是赛珍珠“发现的”等等,都很片面。他们的分手,政治倾向不同占主要因素。“文化人”离不开政治,林语堂在《语丝》时期就强调“要谈政治”,因为政治关涉到你的理想、你的良知,没有这些,“文化人”就真成了神仙道士,林语堂不是这种人。

最后这一批洋人朋友往往都是家庭朋友,这应该和林夫人廖翠凤很有关系。廖翠凤是圣玛丽亚女校毕业生,英语一流,是受过现代教育的知识女性,30年代在上海经常和林语堂一起出席社交活动,比如鲁迅日记中都看到林语堂夫妇经常一起赴约。从林语堂的演讲活动可以看到,当时上海有各种妇女协会组织、基督教青年会组织等,廖翠凤也应该经常参加活动,结交朋友。林语堂在《吾国与吾民》致谢中提到一群太太女士们,是她们平时在他耳边不断唠叨,要他写中国人、中国文化的书,这些都应该是林语堂夫妇的家庭朋友。我在庄台公司档案里找到弗利兹(Bernardine Szold Fritz)写 的一篇“林语堂小传”。当时《吾国与吾民》爆红,急需了解林语堂是谁,弗利兹便写了这篇传记小文,而这也是我至今看到的写林语堂的生活细节方面最生动、最贴切的文字。弗利兹称林语堂气质上是位诗人,非常有见地。我这里不妨再用弗利兹描述的一帮朋友抽鸦片的情景做结尾。

弗利兹没说这次聚会在哪里,当时一帮朋友起哄要林语堂来试试。于是:

语堂边退边笑,举起双手抗议。

“我是牧师的儿子,”他说,“我做不到。”

大家一起抗议。“哎呀,就这一次。你要试一试嘛,大家都试过啦。”

“不行,”他说,这次严肃起来,“我喜欢看别人抽。看别人抽鸦片真是很神奇,不过同时我也有一种恐怖的感觉,就像有人说看蛇也会感到恐怖一样。毫无疑问这和我的基督教成长背景有关。虽然我已不上教堂,但道德戒律还在。我知道我的手拿不起烟筒把烟送到嘴边。”

“哎呀,就试一次也不会染上瘾,”我们的主人说道。

“啊,要是没人试第一次,还有谁能上瘾呢。你们来吧,别管我了,”他笑着躲开,“我敢保证,我抽雪茄的毛病和你们抽鸦片一样糟糕。可是圣经没有说抽雪茄不好啊!”(作者系英国纽卡斯尔大学汉学讲座教授)

作者:钱锁桥

编辑:王秋童

责任编辑:任思蕴

来源:本文根据作者应“陆家嘴读书会”之邀,于今年4月在上海举行的“林语堂与摩登上海”系列演讲的其中一讲成文

*文汇独家稿件,转载请注明出处。