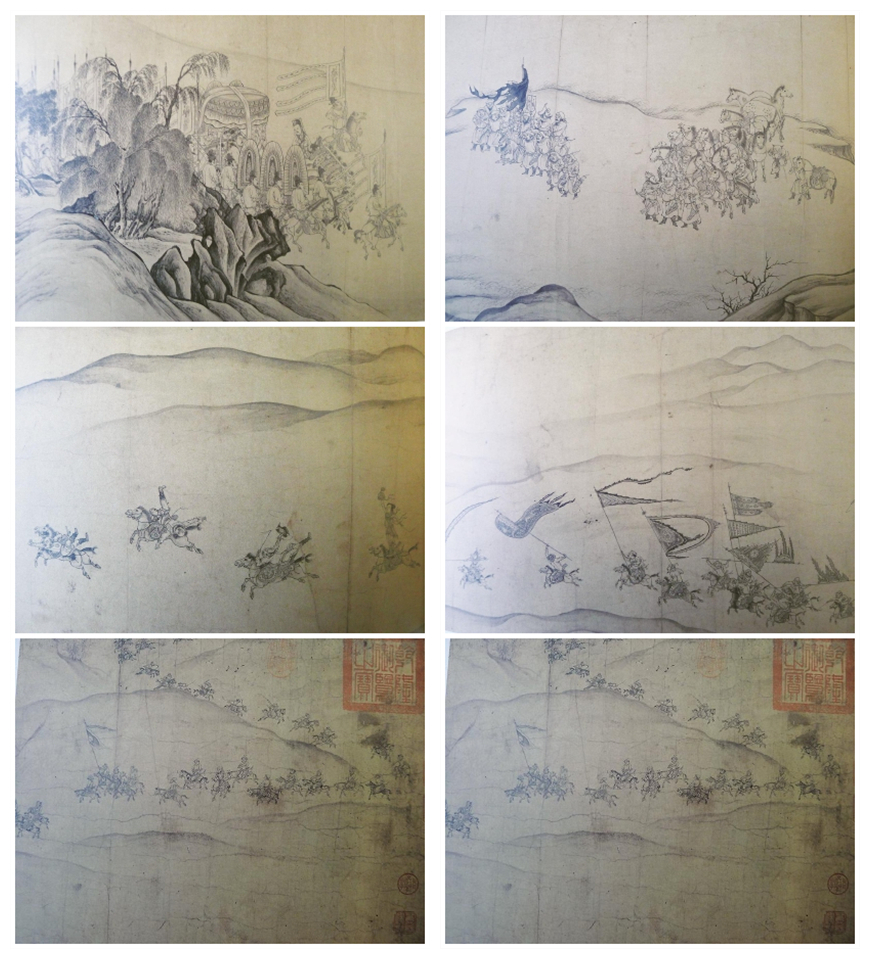

陈及之《便桥会盟图》局部

《便桥见虏图》出自南宋画家刘松年之手,《便桥会盟图》出自契丹族(或蒙古族)为统治民族政权下的画家陈及之之笔,两幅名画同一题材,背后的思想史价值值得重视。

两宋立国三百余年间,一再受到北方骑马民族的南牧进逼。宋与其先后并存的辽、西夏、金、蒙元等政权之间,既无不视对方为敌国,彼此之间各自秉持着强烈自觉的民族意识;又无不主张“天下一家”,而自称“中国”。这种民族意识的凸显与高涨,对汉族政权而言,便是高调重倡“尊王攘夷”,强调以夏变夷,夷不乱华,维护中国的大一统;对诸民族政权而言,则是统治民族之民族本位主义的觉醒,坚持南北政权的对等交往,力主华夷番汉之“久为一家”(《金史·卢彦伦传》)。

民族意识的空前自觉,既已构成这一时段意识形态的一大主题,自然也执拗地投射到文化诸层面,包括绘画领域。北宋李公麟的 《免胄图》 (《郭子仪单骑降虏图》)摹绘了名将郭子仪不着甲胄,单骑径入回纥阵中,说服其首领率回纥大军,联手大破吐蕃的泾阳之围。在郭子仪谈笑降虏的画面背后,已蕴涵着画家对民族命运的莫名隐忧。及至宋室南渡,面对政治空间与地理空间的双重逼仄,民族意识进而凝聚为恢复情结与大义名节。南宋四家俱以山水见长,但李唐与刘松年却都有历史人物画的佳作传世。李唐以《采薇图》歌颂伯夷、叔齐的气节,借 《晋文公复国图》表彰重耳的复国精神,寓意呼之欲出。刘松年在 《中兴四将图》中明确企盼 “中兴”,寄托了挥之不去的恢复情结;而他的《便桥见虏图》里,民族意识更是跃然纸上。

刘松年

《资治通鉴》记载了便桥见虏的故事:武德九年(626年)八月,玄武门之变仅过月余,刚接受禅位的唐太宗席不暇暖,东突厥颉利可汗便乘隙南下,大军直达渭水。在内外交困而长安告急的存亡之秋,唐太宗审时度势,大智大勇,仅率房玄龄等六骑驰抵便桥。接着,便是刘松年意欲艺术再现的历史场景:唐太宗“与颉利隔水而语,责以负约,突厥大惊,皆下马罗拜”,终于震慑住对手,双方“盟于便桥之上”。当然,后续故事更鼓舞人心:突厥退兵,长安解围,贞观之治顺利开局;仅过四年,唐太宗便荡平突厥,生擒颉利。

明季崇祯年间,这幅名画最早先后经郁逢庆《续书画题跋记》与汪砢玉《珊瑚网》先后著录。郁氏著录为“刘松年《便桥见虏图》”,汪氏则著录为“刘松年《便桥见敌图》”,后者显然有所讳改。到清康熙编定 《御定佩文斋书画谱》时,已著录为“刘松年《便桥图》”,索性把 “虏” “敌”之类麻烦全都剜改干净。但其后不久,卞永誉在 《式古堂书画汇考》里仍将其录作“刘松年《便桥见□图》”,空格原注“阙”字,应是虑及满清对“虏”字的顾忌,却也反证了刘松年原题就作《便桥见虏图》。

这幅名画经康熙朝《御定佩文斋书画谱》与《式古堂书画汇考》两度著录,其后便神龙无踪,是否存于天壤之间还大成问题。但郁氏著录时全文转抄了大德五年(1301年)秋日赵孟頫在时隔30余年后再赏名画时的题跋,兹转录其画面描述文字云:

突厥控弦百万,鸱张朔野,倾国入宼。当时非天可汗免胄一见,几败唐事。读史者至此,不觉肤粟毛竖。于以见太宗神武戡定之勋,蛮夷率服之义,千古之后,画史图之,凛凛生色。此卷为宋刘松年所作。便桥渭水,六龙千骑,俨然中华帝王之尊。虽胡骑充斥,而俯伏道傍,又俨然詟服听从之态。山川烟树,种种精妙,非松年不能为也。

从题跋可知,刘松年以唐太宗为画面主角,展现了“六龙千骑”的历史场景,着力渲染这位天可汗作为“中华帝王之尊”的“凛凛生色”,表彰其“神武戡定之勋”。而与此形成鲜明对照:尽管“胡骑充斥,而俯伏道傍,又俨然詟服听从之态”,强调的正是“蛮夷率服之义”,表达的却是南宋政权下的民族意识,艺术地彰显了欧阳修标举的民族论:“四夷不服,中国不尊。”(《本论》)

引起笔者兴趣的是,浙江大学出版社推出的 《宋画全集》第一卷第八册收入了北京故宫博物院收藏的《便桥会盟图》,作者陈及之,标为辽代画家(也有研究者考证其是元代画家,参见余辉 《陈及之〈便桥会盟图〉卷考辨:兼探民族学在鉴析古画中的作用》,载《故宫博物院院刊》1997年第1期)。可以肯定的是,尽管是同一母题,陈及之《便桥会盟图》纯用白描笔法,倘若对照文璧在正德十五年(1520年)题跋刘松年《便桥见虏图》时强调此图“丹青炳焕,布置闲雅”(文璧的跋文亦载郁氏《续书画题跋记》),与郁氏著录刘松年图时特别交待“在绢素上金碧山水”,不言而喻是两件作品。

陈及之的长卷动用约三分之二篇幅,生动摹写胡人行军、骑射、马术、马球等骁勇善战、彪悍雄武的场面,突厥人皆和颜悦色,某些胡人表演马术的表情更是幽默诙谐。仅以三分之一篇幅描绘会盟场景,既不像赵孟頫说刘松年所画那样,“胡骑充斥,而俯伏道傍”,而仅有一人(或是颉利可汗)匍匐跪地,恭迎唐太宗;其他胡人流露的也全然不是刘松年笔下的“詟服听从之态”,脸上神情多是期待与新奇。至于坐在辇车中的唐太宗,也未见其色凛凛然,倒是颇安详平静的神态。

同一母题的两幅画作,一是居高临下地题作 “见虏”,一是对等相待地题作“会盟”,各取所需地表达了各自政权的民族意识与政治倾向。《见虏图》出自南宋画家刘松年之手,宣扬了南宋才是中国正统所在的政治思想;《会盟图》出自契丹族(或蒙古族)为统治民族政权下的画家陈及之之笔,传达的则是少数民族政权中业已觉醒的民族本位主义倾向。我们常说 “每一时代的思想都是统治阶级的思想”。两幅名画同一题材,背后却呈现了不同政权下民族意识与政治思想的差异,其思想史价值值得重视。

有意思的是,明末陈继儒在鉴赏了刘松年《便桥会盟图》后,在其文集《白石樵稿》也留下了一篇跋语。他在跋语中追述了历史:颉利归降时,唐太宗因其便桥会盟以来,“不复大入寇,是以得不死”。为庆贺突厥归降,太上皇唐高祖特地邀集了诸王、王妃与公主,在凌烟阁置酒,召太宗及其贵臣十余人,席间太上皇亲弹琵琶,唐太宗起舞;贞观七年,太上皇又在未央宫设席款待颉利与其他少数民族首领,“上皇命颉利起舞,南蛮酋长皆咏诗”。说完这段故事,陈继儒感慨道:

余谓便桥之盟,犹近城下,宜写未央宫、凌烟阁二图,铺张胡越一家气象。此千古大快事,故识卷末,以俟后之刘松年其人者。

在陈继儒看来,便桥会盟毕竟近乎城下之盟,还不如未央宫庆贺与凌烟阁款待更令人快慰,故企盼再有刘松年那样大画家能见诸丹青。这位载入《明史·隐逸传》的海上 “异人”,且不论在一般人看来是遁世之辈,也有研究者认为是入世之士,他在近四百年前,竟能秉持“胡越一家”的民族意识,比起当下某些死磕“厓山之后无中国”的论调来,其高明通达不啻以道里计!

作者:虞云国 上海师范大学人文学院教授

编辑:周俊超

责任编辑:任思蕴

*文汇独家稿件,转载请注明出处。