▲日本宋代法制史相关著作一瞥

学术的发展自然需要多视角的融入,只是离开了日本学者原本擅长的制度考证之后,这些著作如何提出有意义的问题、如何有效地完成自问自答,尤其是能否达致“作为方法的社会史”的高度,就成为检验这些成果的相应标准。小川氏的研究揭示了诸多以往研究未曾触及的层面,但又累于自己建构出来的理想社会模型,使得相关结论简单化、解释路径单一化,这应是本书最大的遗憾吧。

一

梅原郁于2006年出版的《宋代司法制度研究》,于 2010年获得日本学士院赏,这一象征日本最高学术荣誉的标识将“本格”的制度史立场的日本宋代法制史研究推到了历史的顶峰。曾受教于梅原氏的简牍学、秦汉法制史名家冨谷至曾以 “正宗的北辰一刀流”来比拟这种研究 (《文書行政の漢帝国?あとがき》,名古屋大学出版会,2010,頁 444)。顶峰学者必然需要忍受寂寞,这是“独孤求败”的无奈,毕竟并非任何时候、任何领域都能有幸出现 “天才总是成群地来”的繁荣景象。

▲梅原郁的《宋代司法制度研究》于2010年获得象征日本最高学术荣誉的日本学士院赏。图为日本学士院网站的受赏者简介。

2006年之后日本出版的与宋代法制相关的著作(此处采用严格意义上的 “法制史”立场,不包括官僚制度等),据笔者目力所及,除了与宋代书判相关的四种日文译注(清明集研究会:《〈名公書判清明集〉(官吏門)訳注稿》上,2008;《〈名公書判清明集〉(官吏門)訳注稿》下,2010;高橋芳郎:《訳注〈名公書判清明集〉官吏門·賦役門·文事門》,北海道大学出版会,2008;《黃勉齋と劉後村 附文文山——南宋判語の訳注と講義》,北海道大学出版会,2011)外,专著仅有小川快之《伝統中国の法と秩序——地域社会の視点から》(汲古書院,2009)、青木敦《宋代民事法の世界》(慶應義塾大学出版会,2014)和大泽正昭 《南宋地方官の主張——〈清明集〉〈袁氏世範〉を読む》(汲古書院,2015)。

三本专著至少拥有三个共同特征:其一,以《名公书判清明集》为主要史料之一,其中小川氏常年参加大泽氏主持的清明集研究会,上述日文译注亦见他们二位的贡献;其二,论旨多出于社会史的立场,尤其是关注地域性元素,如小川氏与青木氏都将讨论主题聚焦于江西,大泽氏则通过数据统计,标举了 《名公书判清明集》中的福建元素;其三,或多或少以地方官或士大夫的群体或个体为考察对象。类似的努力,亦可见于近藤一成《宋代中国科擧社會の研究》(汲古書院,2009)与中砂明德《中国近世の福建人——士大夫と出版人》(名古屋大学出版会,2012)的部分章节。

总而言之,由制度史立场出发的研究,或许只剩下辻正博兼论唐宋的《唐宋時代刑罰制度の研究》(京都大学学術出版会,2010),这大致反映了日本学界的基本研究态势。学术的发展自然需要多视角的融入,笔者也无意呼吁严守制度史立场的法制史研究,只是离开了日本学者原本擅长的制度考证之后,这些著作如何提出有意义的问题、如何有效地完成自问自答,尤其是能否达致 “作为方法的社会史”的高度,就成为检验这些成果的相应标准。拙评《如何更好地进行定量与定性研究——评大泽正昭 〈南宋地方官の主張——《清明集》《袁氏世範》を読む〉》(包伟民、刘后滨主编:《唐宋历史评论》第 4辑,社会科学文献出版社,2018)业已触及这些问题。由于“健讼”是中国传统法文化研究领域的热点问题,笔者在拜读了诸多学者的论述之后,也有一些感想,谨此藉由对小川氏著作的评述,聊作发挥,以就教方家。

二

小川氏的著作由序言、第一章 “健讼研究与问题所在”、第二章 “宋代信州矿山纠纷的图景”、第三章“宋代江西、江东饶州的纠纷与诉讼”、第四章“宋代明州沿海地区的纠纷与秩序”、第五章“明代江西的开发与社会秩序”、结论、附录《书评:柳田节子著〈宋代的民妇〉》等构成。

序言主要强调了传统中国与近世日本在社会秩序上的差异,前者表现为“健讼”,即依赖官府力量解决纠纷,而后者则仰赖自治性的地方团体 (村),以内部消化纠纷。此外,他还辨析了“传统中国”的整体性与地域多样性、时期性变化之间的张力,由此引出其撰述目的在于探究形成这种多样性的深层模式。

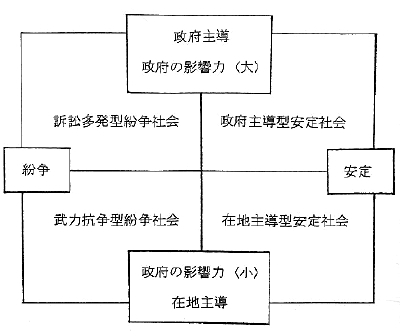

第一章梳理了既往学界有关健讼、江西经济发展、地方社会秩序维持与利益调整的研究成果,概括出一些代表性的观点,在此基础上设定了本书的研究路径,“从宋-明的长时段视角出发,同时也措意于秩序维持、利害调整的视角,尝试分析江西、浙西、浙东的经济发展情况(产业与贸易相关的社会状况)与诉讼繁兴的机制,并考察社会秩序的时期性变化、地域性差异”,由此提炼出四种社会秩序的“理想类型”(下图):

第二章讨论宋代信州铅山场的开发与当地的物资运输,勾勒出官方政策与“健讼”之间的关系。在小川氏看来,宋代官府推行矿山开采“承买制”(由承包者缴纳一定额度的矿产给官府,官府再从承包者手中买取一定额度的矿产)导致了大量人口的涌入,当物价上涨而官府买矿的价格不变时,愿意承包者锐减,官府为了维持矿山收入,对当地富民课加缴矿义务,并鼓励他们互相监督、告发那些逃避承包之人,当地由此频繁发生诉讼。类似的关系亦见于伴随开矿而兴起的运输业。

第三章考察的是宋代江西、江东的农业社会,分别涉及饶州三角洲地带的粗放型农业社会和江西河谷平原地带的集约型农业社会。在前者,人们热衷于兼并土地、抢夺粮食以及逃税,甚至以勾结胥吏进行诉讼的方式实现这些目的,又因为官府制定了奖励告发逃税的政策,所以被害者也积极地进行诉讼;在后者,诉讼则多围绕水利设施和粮食价格展开,由此竞争性倾向而导致诉讼频发的社会状态。

第四章检讨宋代明州沿海地区砂岸征税承包制实施与废止时不同的社会状况:如果设置税场、官府力量强化,那么富民承包征税,形成“砂主”势力,且与官府勾结,互相争夺承包权并对砂民进行违法课征,由此引发诉讼;一旦废止税场、官府力量减弱,那么“砂主”就迅速沦为海盗,该地区的纠纷就演变为暴力斗争。

第五章将第三章的讨论延伸至明代,分别讨论了江西三角洲地带、河谷平原地带和山区的社会秩序。小川氏认为,在明代中期以前,无论是三角洲地带,还是河谷平原地带,老人制都在地方上发挥了积极的作用,但到了后期,则进入诉讼多发的阶段。至于江西山区,一开始因为“土贼”势力强大,当地既形成了较强的自律性秩序,又往往爆发民间械斗;到了明代末期,官府统治力增强,“土贼”势力被镇压,于是就呈现诉讼多发的趋势。

小川氏在结尾部分做出总结:经济发展导致竞争性社会状态的出现,由于“父老处理纠纷能力弱”,加上“以政府为主体的诉讼处理体制”和“政府对告发不正当行为的奖励”,“诉讼繁兴型纠纷社会”就由此形成;若是官府影响力无法覆盖某一地区,则形成“武力抗争型纠纷社会”。一旦经济低迷,人们对利益的诉求不高,那么自然就出现了合作性社会状态,尤其是地方上有着父老甚至“土贼”势力的主导,这就形成“本地主导型安定社会”;若是考虑到明代里老人制是国家推行的政策,那么也可将这种状态称为“政府主导型安定社会”。

由于附录部分与本书其他章节的主题略有距离,与下文所思所评无关,因此不在概述之限。

三

本书出版以后,日本寺田浩明、韩国洪成和曾分别撰写书评(刊于日本《法制史研究》第 60号,2010,页 222-227;韩国 《明清史研究》第34号,2010),刘 馨 珺 则 在 专 著 《〈唐律〉与宋代法文化》(嘉义大学,2010)的“绪 论”中简略概述其观点,并指出:“小川氏的研究方向固然提供新路径,不过,如果能够检讨全国性法条与地方社会发展的关联,譬如对‘铜钱’法令加以整理,或许还可对比出产地与商业地的需求,更深刻分析法制与社会的互动”(页 5-6)。由于笔者不通韩文,以下只能概述寺田氏的批评性意见,作为本文反思的起点。

寺田氏首先认为本书的实际内容与书名未尽一致,尤其是“法”在最终都未见出场;其次批评本书一方面因江西被认为健讼而以它为讨论对象,另一方面却又宣称所谓健讼一词“只是表达官僚等人的认知”,“在使用上如此不明确,那么探究‘健讼’背景这种问题设定与研究方法就没有那么大的意义”,由此本书的主题就成了“阐明导致其诉讼增加的具体机制”,这种置换问题的逻辑是奇怪的 (作者一方面认为官僚们的健讼评价不足以证实当地的诉讼有所增加,另一方面又依然断定 “健讼评价的唯一背景就是诉讼增加”),而且本书的整体分析也因此有所扭曲,可细分为三:

其一,作者认为诉讼增加的前提是民间社会无法解决纠纷,即社会关系本身欠缺“协调性”、当地民间社会欠缺“自律性”。然而,作者为“协调性”、“自律性”设定了极为严苛的标准,如民间所定水利规约因为上申官府,就被作者作为民间社会非“自律性”的指标,而这种乡间禁约以官府权威为后盾是中国史上的常态,若坚持这种严苛的标准,那么传统中国社会基本都是作者所谓的非协调性、非自律性的竞争状态。而且作者也列举了一些史料,说明诉讼的起因并非是市场性,而是官方无效的介入,以及起诉者将诉讼作为攻击竞争对手的手段。因此,向官府起诉是民间无法自行解决纠纷时的选择,这恐怕只是作者一厢情愿的假想。

其二,作者列举的 “诉讼”,大多与官府在授权承包与赋役分配上的不公平相关,而这些诉讼的结果就是对利益进行适当的分配或剥夺,这是官府进行地方统治的一环。将这些置于江西健讼评价的背景之中,展现其特有的诉讼结构,这可以说是本书最大的贡献。但这种“诉讼”,实则与作者强调的 “自律性”、“协调性”欠缺的民众之间的诉讼大异其趣。

其三,好讼实际上是对个人性格的评价,这就涉及到作者所谓 “人们的行为模式”问题。换言之,对于江西人而言,纠纷与诉讼的“阈值”为何低于其他地方的人?这并不是如作者那样,贴上一些“非协调性”、“竞争性”的标签就可以解答,相较于以前的研究成果,作者无非是用“竞争性社会状态”取代“人口增加”等罢了。

上述指摘确实切中肯綮,有助于作者进一步检视既有的研究成果,也为笔者审视既有研究提供了诸多启示。

四

对于宋代法制史研究者而言,由于史料的限制,“健讼”的江西是一个相对重要的研究对象,本书第一章的学术史回顾便已显示这一点。在评论青木敦所持“垦区的移民迁入、人口增加的状况,当作成为(江西)健讼的直接契机”这一观点时,柳立言曾提出疑问:“究竟江西的健讼是真像还是假像?”他的逻辑是,如果一个地方官在十年前只要处理五个案件,十年之后要处理五十件,数量上增加十倍,似乎确有健讼,但该地的人口,也从十年前的五千人,变成十年后的五万人,也是增加十倍,相对人言,其实诉讼并未增加(《近世中国之变与不变·序》,台湾 “中央研究院”,2013,页 xxxvi)。

这实际上就触及 “健讼”问题的本质:所谓“健讼”,究竟是客观描述某一地区诉讼数量的大幅增加(高于人口增长的幅度),还是仅仅表达地方官或评论者的主观心境?柳氏的疑问针对前者,青木氏或

许可以用后者来 “打太极”:“所谓健讼,若权且给予一个解释的话,它意味着每个人都主动地、积极地、强硬地提起诉讼,它并不具备在制度上可以被共有的意义。当存在某一诉讼状态的时候,士大夫官僚若将它认定为健讼,那么它就是健讼。我们所看到的记载,不过就是每个作者所具有的对社会、土地以及身处其中的人们的行为的印象罢了”(青木敦:《健訟の地域的イメージ——11~13世紀江西社会の法文化と人口移動をめぐって》,《社会経済史学》第 65卷第 3号,1999,页 4;在该文的中译本中,这段话被缩减为“这里所谓的健讼,并非严格的法律用语。而是指某个诉讼状态存在之际,士大夫官僚视为健讼就当作健讼”。参见《江西有珥笔之民——宋朝法文化与健讼之风》,柳立言主编:《近世中国之变与不变》,页340—341)。若然如此,即使客观上未达致“健讼”水准,也不妨碍评论者做出“健讼”的主观评判。

小川氏的看法与青木氏相仿,“‘健讼’只是表达官僚等人的认知,实际情况如何并不清楚,也许只是书写者本人的感受而已。写下哪州‘健讼’的判断时,‘健讼’只是作为一种模糊的印象而被使用,实际上,该州总体如何、州内部是否有所差别等具体问题则不易被确知。而且,‘健讼’所表达的意思也因其书写之人与时代的不同而有所差异。一般而言,写入文献史料的记载,以该书写者的视角、感觉而写就,不能径断为‘所写=实态’”(页 16)。然而,在具体行文论证过程中,无论是小川氏还是青木氏,都将江西的“健讼”当作“实态”,而不触及书写者的主观感受问题。

譬如青木氏认为,“至少对于江西或者袁州来说,唐代以前没有强烈的健讼认识”(《江西有珥笔之民——宋朝法文化与健讼之风》,页 347)。

关于唐代的江西,或许有两种可能的情况:第一,实情与宋代相同,但没有健讼评价;第二,实情不同于宋代,所以没有健讼评价。辻正博曾对隋唐直至宋代的相州进行考察,指出隋唐时期的相州已经出现被后世评价为“健讼”的那些现象,但当时基本没有人把它们视为一个严重的问题 (《隋唐時代の相州における司法と社会——“訴訟社会”の成立の前提》,夫馬進編《中国訴訟社会史の研究》,京都大学学術出版会,2011,页 155—180)。如果将相州的情况推而广之,那么上文所猜测的第一种情况的可能性更大。如此,唐宋之际究竟发生了何种变化,才导致“健讼”成为一种流行的评价?

一个可能性的猜测是:如郑显文推测的那样,“农忙止讼”制度在开元二十五年修入《杂令》,成为一项诉讼制度(《中国古代“农忙止讼”制度形成的时间考述》,氏著《律令时代中国的法律与社会》,知识产权出版社,2007,页 133—154),因此“诉田宅、婚姻、债负,起十月一日,至三月三十日检校,以外不合”,宋初还进一步明确,每年十月一日至正月三十日受理词状,三月三十日前断决完毕 (参见薛梅卿点校:《宋刑统》,法律出版社,1998, 页 232—233)。 从 法律制度上将这类案件的起诉时间压缩到半年之内甚至三个月内,这无疑增加了地方官审理、断决案件的负担。同样是一年五十件诉讼,此前可能分散到十二个月内,陆续进入到地方官的视野当中,此后则集中到半年甚至于三个月内,地方官的主观感受怎能不发生剧烈变化?这或许是 “健讼”印象流行的原因之一吧。

五

在小川氏的社会类型划分中,政府影响力的强弱是重要的变量,由此分别形成“诉讼繁兴型纠纷社会”、“政府主导型安定社会”与“武力抗争型纠纷社会”、“地方势力指导型安定社会”。如前所述,寺田氏业已指出,小川氏对于民间 “自律性”的界定极为严苛,完全不容有任何官府力量的出现,这与中国史的常态有悖。其实,小川氏自身也深受这种界定之苦,以致于现实中很难找到官府主导与地方势力指导截然二分的例证,他在结论部分的总结就显示了这种尴尬:“这种政策是国家强化父老 (里老)的指导力、构建 ‘本地主导型安定社会’的一种努力。如果着眼于国家推行里老人制这一点,那么也可以称之为 ‘政府主导型安定社会’的体制(页 152)。”

然而,更加令人好奇的是,官府在地方上的影响力表现为何?在非战争状态下,为何或强或弱?这在史料中如何体现?如小川氏在第四章结尾部分称:“在砂岸上,如果设置税场、政府力量得到强化,那么就发生诉讼;若是废止税场、政府力量减弱,那么就形成暴力支配的状态(页 116)。”但是征诸其行文,在官府设置税场时,“砂主”势力形成,“私置停房,甚于囹圄,拷掠苦楚,非法厉民,含冤吞声,无所赴愬。斗殴杀伤,时或有之”(所引为《宝庆四明志》卷二《钱粮·昌国县》,页 107),官府征用民船时,“其无赖者则流为海寇”(所引为 《开庆四明续志》卷六“省札”,页 109),即在他所谓 “政府力量得到强化”时,武力抗争型纠纷社会的趋势似乎十分明显;反过来,当官府废止税场之后,地方官采用的手段是“在砂岸组建‘团结’(民兵组织),派遣官僚与‘戍卒’(守卫之兵),防止富民盗贼化”(页 114),这难道是“政府力量减弱”?

再以第五章所论江西山区的情况为例,小川氏认为明朝在万历年间强化了对该地区的统治,此前呈现本地势力武装互斗的社会状态,此后则显现诉讼繁兴的趋势 (页139)。然而,即使是在官府影响力较弱的时期,也并非全是武装互斗。如黄志繁的研究就显示,许多流民其实是以较为和平的方式(如寄庄的身份)进入赣南,和土著争夺土地。他引用了隆庆年间赣州通判廖宪的感慨:“余署篆信丰,览观风俗,考求利弊,最病者,田归异郡,役累土著,其为乡人所有者,殆四分之一耳”,“异郡人经营,刀锥算无遗策,而吾民赣直无他肠,此算计不若也。异郡人自为童稚时,则已习律尺、弄刀笔,而吾民安田野,懵前经,或不识官府,此智识不若也”(《“贼”、“民”之间:12—18世纪赣南地域社会》,三联书店,2006,页172-175),小川氏赖以为证的万历之后的诉讼纠纷,正是这类土、客之间的田土矛盾。因此,究竟是采用武装互斗,还是诉讼解决,其实并不完全取决于官府影响力的增减,既可能是个体行为选择的偶然性所致,也可能取决于矛盾纠纷类型的特殊性。

总而言之,这种以官府影响力的强弱为指标的模型划分,易于将官府与民间社会置于不可共容两极,且忽视民间社会对于官府统治的能动性回应,相比于历史人类学视野下的区域社会史研究,本书在方法论上无疑显得保守。

六

柳立言曾经提问:“人口增加,但地方资源丰沛,暂时没有引起太多的纠纷,便不会产生健讼。江西的人口与资源在哪些时间点出现比例失调?健讼是否在这些时间点发生?这些问题,是应该探讨却难以探讨的 (《近世中国之变与不变·序》,页 xxxvi)。”

值得一提的是,小川氏的研究实际上印证了柳氏的判断,并部分回答了这些问题。如就铅山场而言,官府推行“承买制”时,大量人口涌入,其实并未出现“健讼”;而当开发环境恶化(如物价腾涨,而官府买入价不变,无人想要承包)、官府制定奖励告发不当行为的政策时,各种诉讼就产生了。这就为了解“健讼”实态的出现提供了更加多元的思考方向。

此外,诚如寺田氏在书评中指出,小川氏所措意的大部分诉讼类型不同于作为常识性的诉讼,即富民得到官府授权,以此为后盾支配平民,富民与富民之间又围绕权利展开争夺,由此牵涉到基层官吏的贪腐行为,进而出现平民告发富民与污吏、富民与富民之间展开诉讼战(页 225)。这当然也丰富了我们对传统中国诉讼形态的认识。

总而言之,小川氏的研究揭示了诸多以往研究未曾触及的层面,但又累于自己建构出来的理想社会模型,使得相关结论简单化、解释路径单一化,这应是本书最大的遗憾吧。

张小也在《官、民与法:明清国家与基层社会》(中华书局,2007)中称:“遗憾的是,虽然我对历史人类学的理论与方法有较多的了解,然而,对于法律史研究如何与历史人类学结合这个问题,我的思考尚未成熟(页 37)。”以我有限的阅读来看,她此后似乎都没有再分享相关的心得。2009年7—8月,我南下广州、万载,参加第七届历史人类学高级研修营,不论是听课还是随团考察,我始终都在努力思考这一问题。2014年 9月,负责中国史学科专门史(社会史)专业区域社会史方向的同事翩然离职,南下高就,指导这一方向的硕士研究生的重担竟转移到我的肩上,对于从未在这一领域有过具体研究的我来说,这无疑是一个巨大的考验。应对之道,只能是广罗文献,师生共享阅读之乐。小川氏这本专著既以“地域社会”为视角,自然进入到我们的视野,虽然本书的观点、方法与区域社会史有相当大的距离,但不失为一种别样路径的参考。

只不过,“法律史研究如何与历史人类学结合”呢?答案仍然在路上……

作者:赵晶 中国政法大学法律古籍整理研究所副教授

编辑:周俊超

责任编辑:任思蕴

*文汇独家稿件,转载请注明出处。