自从当上了十多位初二同学的导师,大同初级中学物理老师李丹,着实比从前忙碌了不少。手机里,学生家长各种诉求的微信不断;校园里,时不时就有学生约她在下课后到会议室去“聊一聊”,忙碌的背后,李丹明显感觉到,自己作为物理老师的“存在感”更强了。很多连班主任都不知道的“小秘密”,学生愿意告诉她。一些令家长发愁的亲子难题,也能被她在了解来龙去脉之后迎刃化解。

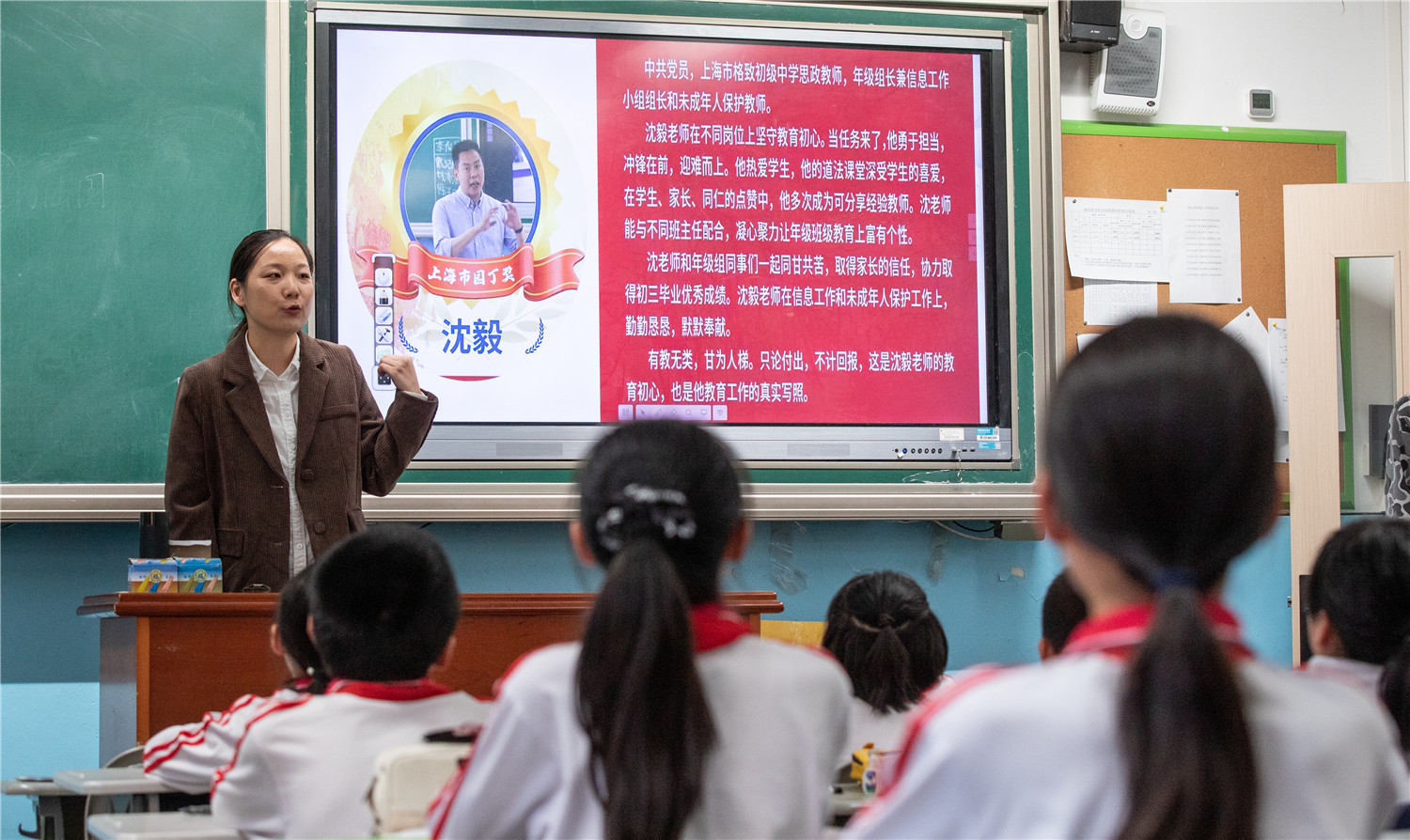

既要做学生的“良师益友”,也要成为家、校沟通的桥梁。本学期起,随着全员导师制在上海各中小学全面推开,无数老师像李丹一样肩负这样的“双重使命”的老师,成了学生们喜欢的“导师”。当学生人人有了导师,教师人人都是导师,全员导师制的推广与普及,对师生关系、家校关系、亲子关系共同构筑起的基础教育生态雨林注入了一抹新活力。

从最擅长的学科聊起,让“学霸”不再“佛系”

今年春季学期,全员导师制已在上海12个区、186所中小学开展试点。作为试点校之一,大同初级中学将试点放在初二年级。“这些学生正值青春期,身心容易产生较大变化,看似已经长大了、有思想了,但心思却更细腻,也更敏感。一不留神,不少家长就会对孩子的‘性情大变’感到手足无措。但在学校,每个人都有自己喜欢的老师,当这样的老师成为自己的导师,他们更容易敞开心扉,导师关爱的眼光,亲切的交谈,都会在他们的心里激起波澜。”对于已开展近一年的全员导师制,大同初级中学德育教导潘春琳感触颇深。

和导师李丹结对的学生中,就有一个大家公认的“学霸”小亚,她不仅成绩好,性格开朗,还关心集体、乐于助人。意外的是,与小亚父母一沟通,李丹发现了问题。原来,在“双减”政策落地之后,小亚每天回家的目标就只有完成作业,一旦父母给她布置课外练习,她就会把作业拖到十点多,但如果没有额外作业,她的回家作业就完成得很快,然后玩玩手机或IPAD。孩子明显是在“无声作对”,父母的期望是,导师能想办法让孩子多学点课外知识,提升学习的动力,不要荒废时光。但小亚觉得就这样学学,成绩也不错,不需要“多用力”。

“看似‘佛系’的小亚,其实并没有树立好的学业规划。对于这样学有余力的学生,我认为在学生本身不抵触的情况下,为了将来更好的发展,确实可以引导她在学业上提升一个层次。”李丹想好了与小亚沟通的策略:从她最擅长的物理学科入手。

李丹告诉小亚,现在物理是她的优势学科,但到了高中,就要使用新课标的全国版教材,以对接初中物理课本上的知识短板,“如果今后要参加物理竞赛,可能还要学会使用一些软件,所以,感兴趣的话,不妨趁现在多做点知识储备。”照着李丹指引的方向,小亚的课余时间渐渐充盈起来,向李丹请教物理知识的频率也越来越高了……

同一个道理,为什么不同人说,效果大不同?在大同初级中学校长张雷鸣看来,全员导师制是随着时代发展应需而生的新型师生关系。导师除了要能在学业上给予学生专业指导,更要在心理和人生发展上为他们指引航向。尤其是当学生和父母之间有了隔阂,身为导师更应该成为他们的沟通桥梁,多倾听、多鼓励、多陪伴,在引导学生健康成长的同时,也要帮每一位家长把握好“减负增效”的理念,缓解育儿焦虑。

从最“简单”的目标入手,帮困难学生每天进步一点

在家校共育的过程中,很多老师还常常会遇到这样一个场景:当孩子的心理或行为习惯出了偏差,家长常会冲老师两手一摊,“没办法,我们又不懂教育。”最近,教育经验丰富的格致初级中学副校长陈颖就新结对了一名“状况男孩”——初三男生小森本学期开学以来,迟到的频率越来越高,有时还会无故旷课,父母说,状况的根源就是打游戏。

“家长担心,他再这样下去就要辍学了。但其实孩子、家长在家的有效交流非常少,父母都感觉拿他没办法。”陈颖记得,第一次跟小森谈心,他的眼神满是回避,但当一番推心置腹的交流结束,陈颖拍了拍小森的肩膀,却明显感到他已不再躲闪。“他告诉我,好几次迟到都是因为晚上和爸爸吵架,所以睡得比较晚,到了早上起不来又被父母训斥。有时迟到时间太长,他就趁着同学们在户外大课间运动时偷偷溜到教室里一个人坐着……”

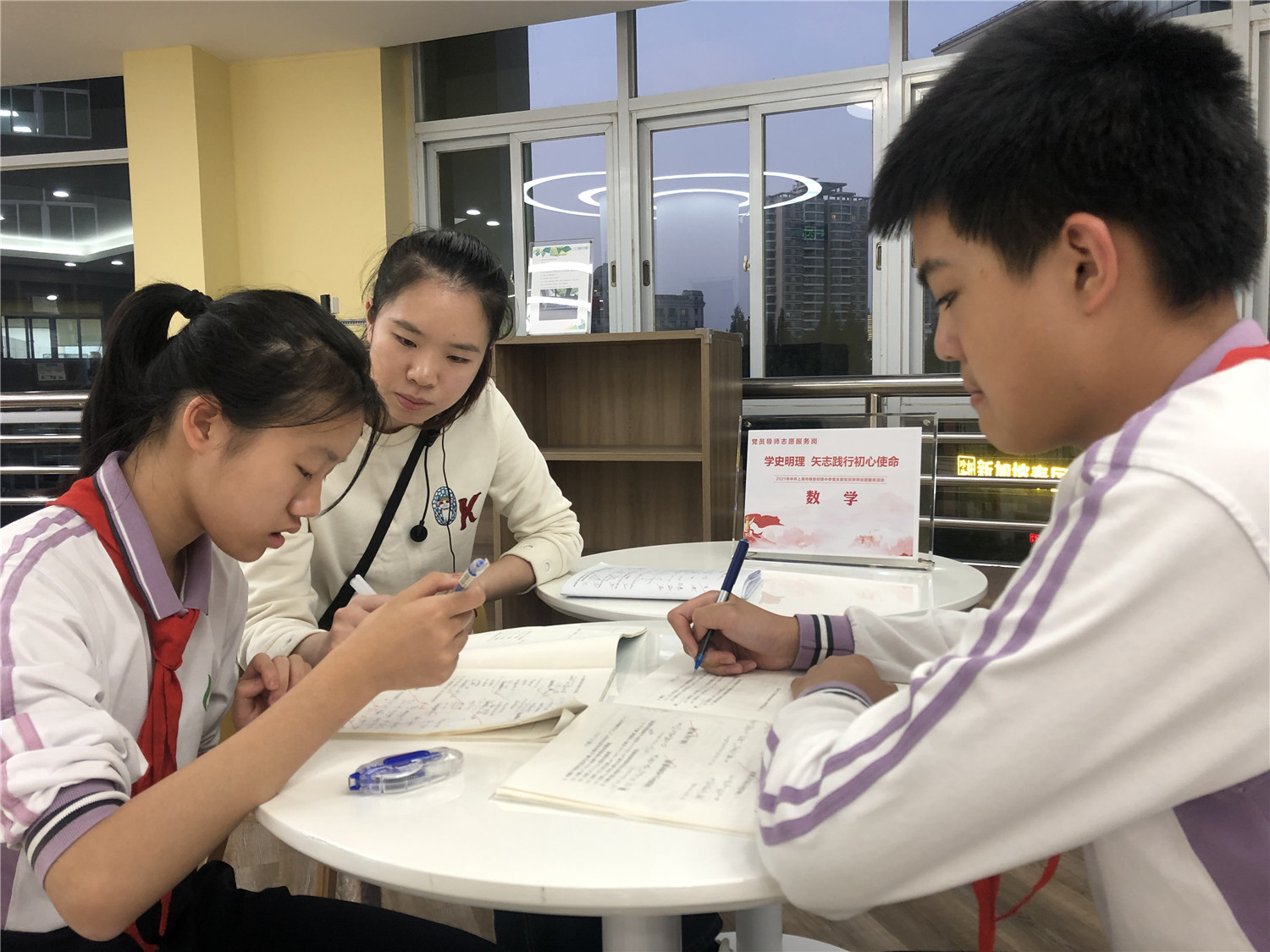

同一个故事,却有着不同的版本,“倾听”带来了不同的视角。听完小森的讲述,陈颖鼓励他先定一些“小目标”,一点点改变。

陈颖还和小森约定,每天早上都在校门口等着他来。从晚到10分钟,到5分钟,再到1分钟……眼看小森到校的时间越来越早,陈颖在每天微笑鼓励他的同时,又给他定了新的小目标——“明天能不能再提前2分钟到校?如果能准时到校,就不会对其他同学产生影响了。”

与此相对的,是小森每天在家打游戏、玩手机的时间越来越少了。“有一天中午我问他,昨天打游戏了吗?他说没开过电脑,但就是忍不住还会玩会儿手机。”陈颖欣喜于学生的改变,并不忘“鼓励教育”,“虽然手机可以查阅资料,帮助学习,但有时难免想听听音乐,看看电子书,甚至想玩玩游戏,如果是在做作业的时候看手机,就容易分神,可以试着在学习时把手机放在一边。”

其实,对这些小变化,陈颖了然于胸。此前,她已与小森妈妈约定好,每天早上发一条微信,告知小森的入睡时间、起床与出门时间,以及做作业时有没有玩手机等“关键信息”。获悉家长反馈称,小森已连续几天没开过电脑,陈颖赶紧鼓励小森,“你是我接触过意志力最强的孩子。”就这样,家、校默契联动,见证孩子的一个个小变化。

在陈颖看来,全员导师制的推进是循序渐进的过程,要想真正“起效”,师生之间必然要产生从相识到“相配”,最终走向相互信任的过程。对一些需要帮助的学生,导师每天都要在校园生活中格外关注、关心他们的一举一动,将导师的“春风化雨”融入到日常的教育教学中。

作者:王星

编辑:王星

责任编辑:唐闻佳

*文汇独家稿件,转载请注明出处。图:受访学校提供