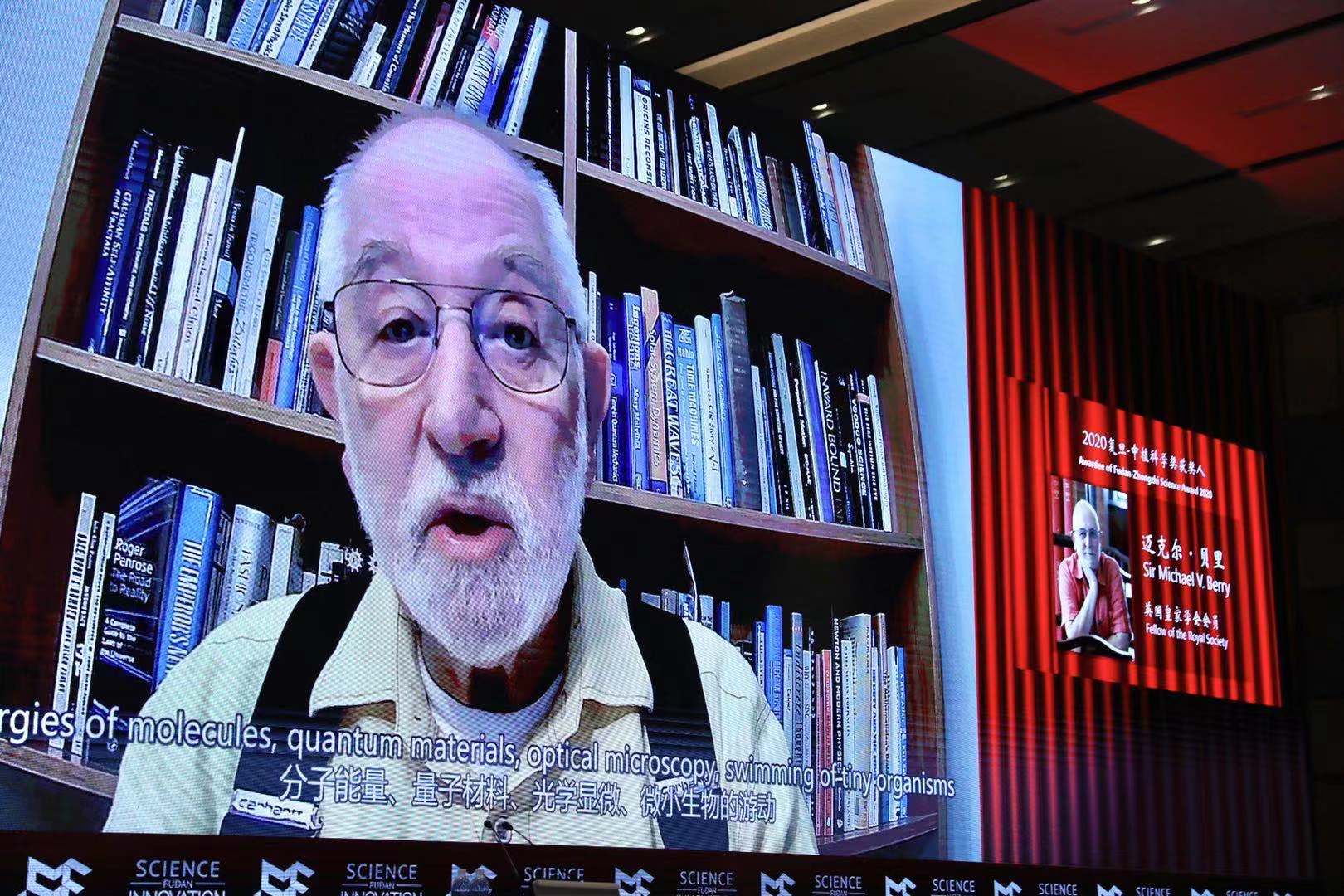

贝里几何相位是几乎所有的理工科学生都会接触到的概念。贝里几何相位的提出者,英国布里斯托大学教授迈克尔·贝里(Sir Michael V. Berry)因此而闻名。12月13日,他获颁复旦中植奖。今天,他远程发表了获奖感言,不论是贝里相位还是其它的什么成果,都是人类所有成果的结晶,他的贝里相位的灵感就来自于一次讲座后的听众提问。这也和为什么人类打破偏见的交流互通是如此重要的原因。

以下为他的讲话原文:

非常高兴由于发现几何相位而获得“复旦-中植科学奖”。今天并非适合进行技术详解的场合,因此我只谈有关它的三件事。

这是一种方法,使得振动的相位,比如量子波,可以隐藏它曾做过什么的记忆。这是一种相同几何情形下的量子物理应用,可以让四脚朝天的猫安全着陆,或者帮助我们在狭窄的空间倒车入库,这更是一种关联的想法,将不同领域的现象联系起来,比如分子能量、量子材料、光学显微、微小生物的游动,甚至是我们消化食物时胃的蠕动……这些关联十分重要,就像我已故同事查尔斯·弗兰克爵士所说:物理不仅仅涉及事物的本质,更是有关事物本质的相互关联。

让我告诉你一些有关理论物理的内容。

这是一种奇怪的活动:我们梦想着、注视着电脑屏幕上的等式,或者胡乱地进行着计算,但是我们的技艺却能描述我们外部物理世界的方方面面。这被称为自然科学中数学的不合理有效性,我并不认为这是不合理的。因为我们大脑的能力是有限的,所以随着人类的进化我们最新的理论发现应该包含最前沿的数学,这一点是合理的,而且棒极了。

虽然我们三位获得该奖项,但是这有奖项认可的是许多人的研究。在任何情况下,我们的发现无论是合作还是独立完成,都源于他人的启发、发展或见解。我通常是论文的唯一作者,但是,我所有的论文都来自于我阅读过的资料、听过的讲座、同事之间的探讨,或会议上偶遇之事。这种直接或间接的相互作用就是科学如此成功的原因。在某种意义上,这些成果是人类群体智慧的产物。

而几何相位,有一个复杂的历史,涉及许多人,并且可以追溯到1830年。

当我在1983年发现几何相位时我对它一无所知。我的灵感是从我报告后的一个提问引发的。当时人们对混沌理论很感兴趣。在我的报告中有一个关于量子混沌的技术细节。我提到它只在没有磁场的情况下适用,当时罗纳德·福克斯提出了一个问题:如果有磁场时会发生什么呢?

经过数周的苦思冥想后,我发现答案就是几何相位。它源于一个提问,但我需要科学背景。就像帕斯卡写道:机会总是青睐有准备的人。

同样重要的是我们的研究环境。对我来说半个多世纪以来,布里斯托大学,尤其是物理系和我的同事们一直给予我支持。另一个“环境”的重要组成部分是旅行,我去过许多国家,包括很高兴越来越频繁地造访中国,国际之间的联系一直是知识和商业生活的一部分。

与国际贸易一样,我们共同的科学标准和实践,鼓励各国政府和不同生活方式的人们和平共处,交互必不可少的,但还远远不够。为了理解这个世界,我们需要长期的、安静而高度专注的研究:当人类的思维天马行空之际,可以带来灵光乍现的思想碰撞和融合,并且最终演化成成熟的理论体系。

这种“顿悟的基本粒子”,我称之为“理解子”,它描述了一个神奇时刻,正是在这个时刻,一直以来被认为晦涩难懂的内容变得清晰明了。但是,所有的粒子都有对应的反粒子,所以“理解子”还有不受欢迎的“反理解子”。有时候,今天的失望情绪会湮灭了昨天的理解子。

在疫情期间,互联网和视频会议可以帮助我们进行远程交流,但终究与面对面交流不同。然而,这样也带来好处:在疫情期间我们可以享受很多独处的创造性思维时间,威廉·莎士比亚也是如此,他在瘟疫肆虐的20年里写下了最伟大的剧本。当时,英格兰的剧院关闭了78个月;艾萨克·牛顿也是如此,1665年疫情期间,他远离剑桥,并在家中自我隔离时在物理学和数学领域取得了重大发现。

能够获得复旦大学和中植企业集团的认可,并能与其他两位杰出的科学家一起分享,我感到非常荣幸和高兴,谢谢大家!

编辑:李晨琰

责任编辑:姜澎

*文汇独家稿件,转载请注明出处。