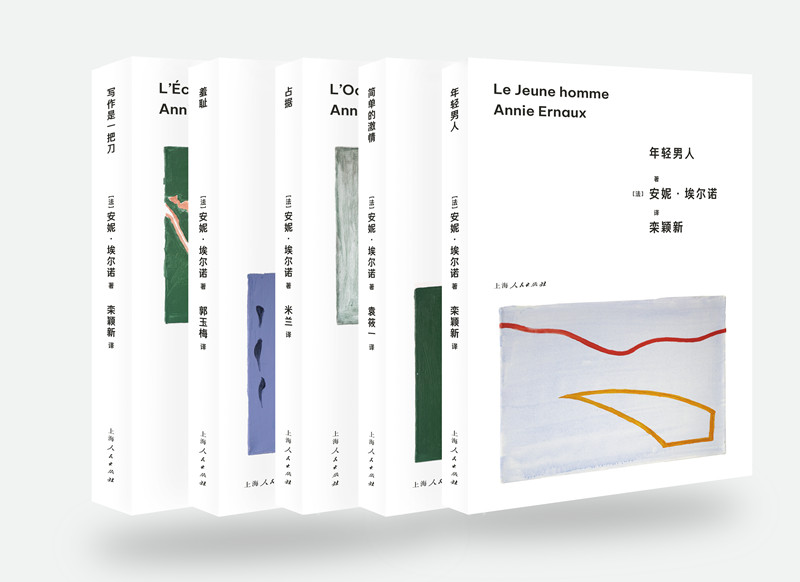

“安妮·埃尔诺作品集”(第一辑)

[法]安妮·埃尔诺 著

上海人民出版社出版

“安妮·埃尔诺作品集”(第一辑)包含2022年诺贝尔文学奖得主、法国作家安妮·埃尔诺的五部作品,分别为:《简单的激情》(袁筱一译)《年轻男人》《写作是一把刀》(栾颖新译)《羞耻》(郭玉梅译)《占据》(米兰译)。其中既有作家在2022年创作的最新作品,也有她在写作成熟期的代表作。内容上,第一辑涵盖了多种文学体裁,包括非虚构社会自传、访谈和评论,并附有作者为本次中文版作品集最新撰写的序言。安妮·埃尔诺的作品极具现实色彩,无论是从文学叙述的技巧、叙述的角度、叙述的心态,还是对生活的理解上,在当代作家中都独树一帜。“安妮·埃尔诺作品集(第一辑)”将系统地向中文普通读者、文学创作者和研究者展现世界当代文学的多样性。

正如安妮·埃尔诺在中文版序言中所说:“当我二十岁开始写作时,我认为文学的目的是改变现实的样貌,剥离其物质层面的东西,无论如何都不应该写人们所经历过的事情。比如,那时我认为我的家庭环境和我父母作为咖啡杂货店店主的职业,以及我所居住的平民街区的生活,都是“低于文学”的。同样,与我的身体和我作为一个女孩的经历(两年前遭受的一次性暴力)有关的一切,在我看来,如果没有得到升华,它们是不能进入文学的。然而,用我的第一部作品作为尝试,我失败了,它被出版商拒绝。有时我会想:幸好是这样。因为十年后,我对文学的看法已经不一样了。这是因为在此期间,我撞击到了现实。地下堕胎的现实,我负责家务、照顾两个孩子和从事一份教师工作的婚姻生活的现实,学识使我与之疏远的父亲的突然死亡的现实。我发觉,写作对我来说只能是这样:通过我所经历的,或者我在周遭世界所生活的和观察到的,把现实揭露出来。第一人称,‘我’,自然而然地作为一种工具出现,它能够锻造记忆,捕捉和展现我们生活中难以察觉的东西。这个冒着风险说出一切的‘我’,除了理解和分享之外,没有其他的顾虑。

我所写的书都是这种愿望的结果——把个体和私密的东西转化为一种可知可感的实体,可以让他人理解。这些书以不同的形式潜入身体、爱的激情、社会的羞耻、疾病、亲人的死亡这些共同经验中。与此同时,它们寻求改变社会和文化上的等级差异,质疑男性目光对世界的统治。通过这种方式,它们有助于实现我自己对文学的期许:带来更多的认知和更多的自由。”

>>内文选读:

我感觉写作是一把刀

您在小说之后转向了另一个“我”,这个过程是自然而然的吗?还是说这个过程对您而言非常困难?是什么促使您放弃了您其实非常熟悉的更具“文学性”的文风呢?您转向了另一种文风,我想将其称之为“外科手术般”的文风,也有人把这种风格称为“白”文风,而您在《位置》中用“平”形容这种风格。

我觉得《位置》中的一切,包括形式、声音和内容都是在痛苦中产生的。我从年少时就感受到了这种痛苦,当时我开始远离我的父亲。我的父亲最开始当工人,后来经营一家兼营杂货的咖啡馆。这是一种无可名状的痛苦,混着罪恶感、不解和反抗(就像我在小说里写的那样,为什么我的父亲不读书呢,为什么他“行为粗鲁”呢?),这是一种令人感到羞耻的痛苦,没法跟人说,也没法跟人解释。然后,又发生了另一桩痛苦的事,我父亲突然去世了。当时我回了父母家,待了一星期。不久前,我实现了向上的社会流动,说到底这是我父亲一直期待我能做到的事。我当上了老师,进入了另一个世界。对于那个世界的人而言,我们从前是“卑微的人”,这种说法真是瞧不起人……我得写写我父亲,写他从农民成为小商户的经历,写他的生活习惯。我得根据对这种痛苦的鲜活回忆写一本公正的书。

我摸索了五年。1977年,我写了 100 页的小说,可是我不想接着写下去了。我感觉这部小说很假,我也说不上为什么假,我也不明白这是什么造成的,因为我还是用之前写书时的文风和声音在写。1982年,我苦苦思索了差不多半年,我对自己的身份思考了很多。我是一个来自平民阶层的叙述者,就像热内(Genet)说的那样,我使用“敌人的语言”写作,我使用从统治者那里“偷来”的技巧。(这些词不像您以为的那么夸张,我一直都是这么想的,我现在甚至还是这么想的,我觉得我掌握的学识是偷来的。)

经过这轮思考,我明白了一件事:谈及人生,谈及表面看起来微不足道的一生,谈及我父亲的一生,在谈论的同时不背叛(不背叛他,也不背叛我出身的那个世界。那个世界,即被统治者的世界,仍然存在),保持公正的唯一方式就是通过具体的细节、通过我听到的话语来重建有关这一生的现实。从标题就能清楚地看出我的意图,在好几个月的时间里我给这个写作计划起的标题是《家庭民族学要素》,《位置》这个标题是最后才想出来的。我不可能选择小说的形式,小说的体裁会让我父亲的真实存在变得不真实。我也不可能用充满感情和暴力的笔调来写,这种笔调有时会让文本变成大众赞歌,有时又会让文本染上伤痕文学的色彩。唯一一种我感觉“公正”的笔调就是保持客观距离、不宣泄情感,同时绝不迎合受过教育的读者(在我最初写的东西里,我没少迎合这些人)。在《位置》中,我把这种笔调形容为“平白行文,我之前给我父母写信告知他们重要事情时用的就是这种风格”。我提到的这些信总是很简洁,毫无矫饰,不追求风格,没有幽默,完全没有可能被视为“造作”和“装腔作势”的东西。通过选择这种文风,因为使用这种文风写作,我觉得我接受并且超越了文化方面的撕裂,那种身为法国社会“内部的移民”所经历的文化方面的撕裂。我把一些痛苦的、沉重的,甚至是暴力的东西引入了文学,这些东西与那个我直到 18 岁才走出的世界的生活条件和语言有关,那是工人和农民的世界。我总想写些实在的东西。

人们认为这种写作的方式与罗兰·巴特定义的“白色”(blanche)文风相近,或者认为与极简主义相近。决定谁属于什么流派,归类,逐一研读作品,对比,等等,这都是文学研究者的工作。对我来说,在动笔之前,什么都没有,除了一些形状不明的材料、回忆、场景和情感等,什么都没有。关键是要找到最合适的词和句子,这些词和句子会让事物存在,要

看见事物,同时忘记词;关键是要处在那种我感觉自己正在书写现实的状态里。即便这种说法可能显得非常模糊,或者是站不住脚,即便这种说法在我写作时并没有意义,我肯定不会花好几个小时处理一个段落……

回望过去,现在我们可以勾勒出您走过的文学历程。从您最初的几部“小说”到最近的几本书,您逐渐剥去矫饰,转向寻找更精准、更尖锐的真实。从《位置》到《占据》您都采取了这种新形式,这种形式是您最终选择的声音或音域吗?这种形式是您之前试图达到的形式吗?

我从《位置》开始真的是一直在用同一种文风吗?也就是说,从一本书到另一本书,句子用的都是同一种节奏,都是同一种调子吗?还是说有愈发精简的趋势?对此我无法给出明确的评判。我可以确定的是,像我之前说的那样,这本书开创了一种写作姿态,之后我一直用这种姿态写作,即在虚构体裁以外,探索外在或内在的真相。这种探索既是私密的,又具有社会性。您把我所使用的写作风格形容为“外科手术般”的。这种写作风格属于探索的一部分。我感觉这种写作风格是一把刀,几乎像是武器,而这正是我需要的。

在读您的作品时,经常会想到“类别”的问题。私人日记是很特别的一类,这些日记是在生活进行的同时写下的。先有私人日记,之后才有自传性探索式的叙述。这种叙述是精心组织过的,像是对过去一段经验的综述、总结和分析(“从去年 9 月开始”“1963年10月”“52年Y市的地形”1等)。通过出版《迷失自我》您展示出了这一点,您还在开篇写了一段文字来解释:同一段经历会催生两种写作。其中一种是即时的,正如您所说的那样,这种即时的写作包含了“不同于《简单的激情》的另一种‘真相’”。从两本书截然不同的形式,能很明显地看出这一点。您会在日记或日程本中提取叙述所用的素材吗?

我时不时地会想要重读日记,尤其是最近几年的。不过我重读日记纯粹是出于个人目的,我觉得是出于好奇吧。我重读日记绝对不是因为想着要创作。我从来都没有在私人日记里找过写书用的素材。我之前写日记,现在写日记,都不是为了有朝一日在成型的文本中“使用”。我有很多文本涉及我没写私人日记的年代,比如童年;还有一些年代的日记没有了(我16岁到 22岁的日记)。《空衣柜》和《羞耻》对应的年代就是这种情况,我没有相应的日记。而且,我讨论的内容在私人日记里没有出现(《位置》),或者只是出现了一点点(《被冻住的女人》)。不过我确实会在写得很投入、通常是在快写完一个文本的时候,去翻看文本涉及时段的私人日记。这样做是出于实证主义的态度,我想确认自己没有忘记某些事实;这样做也是出于谨慎,“我是不是忘了什么重要的东西?”我在写《简单的激情》和《占据》的时候就是这样做的。在我母亲因阿尔兹海默症住院期间,我去看望她,同时记日记。这件事让我觉得很恐怖,仿佛因为我记日记这件事导致了我母亲的死亡。我在快写完《一个女人》的时候才重读了这些日记。关于《事件》,我1963年的私人日记和日程本都很简短,柔化了当时的情况。对我而言,这些日记和日程本首先确立了一些时间节点,类似备忘录。我把它们视为历史文件。总之,我从来没有把日记当作草稿或是素材。日记更像是一种记载。

我只出版过两次私人日记,分别是《“我走不出我的黑夜”》和《迷失自我》。这两段日记都是过了十年以后才出版的,涉及的内容和时段我已经在自传性叙述中写过了,这两段日记对应的自传性叙述分别是《一个女人》和《简单的激情》。这两段日记得以出版与两个条件有关,第一个条件是已经过去十年了,第二个条件是已经有了一本书。第二个条件是主要的,正是因为已经有了一本书,我才想出版与之相关的日记。或许间隔的时间很重要,正是因为隔了一段时间,我才能用客观和冷静的目光看待日记,把“我”当成他者。因为隔了一段时间,我才能看到与那段时间有关的背景之外的东西,看到我所表达的情感之外的东西。我明白了,或者说是我感受到了写作和由写作产生的真相是怎么回事。不过,因为出版日记,我得以让第一个文本“动起来”,提供另一种看待第一个文本的视角。这样做的风险是可能让读者感到困惑,因为读者会面对两个“版本”的激情,比如《迷失自我》和《简单的激情》的情况。其中一个版本是长的,是一天接一天地写出来的,身处当下,因而看得不那么清楚;另一个版本则是短的,精简提纯,转而描述与激情有关的现实。每一次,日记文本(《“我走不出我的黑夜”》和《迷失自我》都是这样)都比另一个文本更猛烈、更硬生,正因如此,我感觉我无法掩盖它,正如卢梭所说的那样,应该“提供所有片段”……这样做也让完成作品的过程显得没那么神秘。

——(摘自安妮·埃尔诺《写作是一把刀》)

作者:[法]安妮·埃尔诺

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋