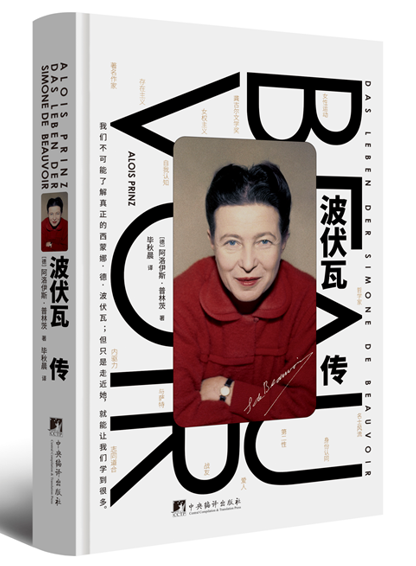

《波伏瓦传》

[德]阿洛伊斯·普林茨 著

毕秋晨 译

中央编译出版社出版

“夫人,您是存在主义者吗?”

1943年,作家让·格勒尼埃在花神咖啡馆向西蒙娜·德·波伏瓦提出的这个问题,让她陷入了窘境。

因为她并不了解存在主义一词的含义,只知道某些哲学家的学说被称为存在主义,而且让-保罗·萨特深受这些哲学家影响。彼时,萨特的名作尚未问世,在他的作品创作之路上,西蒙娜时而时而表示肯许,时而建言献策,两人有时还会为了某些问题争论不下。

存在主义只是一个词汇。更重要的是,这一新的哲学方向表达了她一直以来的人生态度,仿佛她的整个人生历程都在为存在主义做准备。

通过这种哲学阐释,她明白了自己的内驱力从何而来,她何以变成如今的自己。存在基于出生,或者用存在主义的术语来说,存在基于被抛,每个孩子出生时即被抛入自身无法投射且充满期待和预设的世界;与此同时,人的天性渴望探索世界,形成自我需求和欲望,被抛入的世界与天性产生冲突,这种冲突在出生的前几年就可以感受到,之后的人生可能就是一场个人身份认同的斗争。

终其一生,波伏瓦都在进行着这样一种斗争,她的家庭,她对自己的性别认同,她和萨特的友谊和恋情,无不体现着这种斗争,而也正是这样的斗争,支撑了她对人类思想史无与伦比的贡献。

>>内文选读:

前言(节选)

1944年3月7日,时任德军上尉的恩斯特·荣格尔在巴黎克勒贝尔大道不慎踩到橙皮滑倒,扭伤了胳膊。荣格尔是第一次世界大战中战功赫赫的英雄,这次摔跤实在尴尬。他不仅是一名军人,也是一位诗人,热爱艺术。他对这次意外进行了反思——从巴黎拉斐尔豪华酒店门外走下台阶时,他突然想起来自己忘记拿钥匙了,于是折返。如果他没有忘记拿钥匙,就会早一分钟走上街,肯定就不会踩到橙皮滑到,这种偶然让荣格尔感到不安。但他并非将万事归于偶然的虚无主义者,他相信命运论,看似偶然,实则命运。

1940年6月,巴黎被德军占领。无论是香榭丽舍大街、凯旋门、蒙马特高地、荣军院,亦或咖啡馆、餐馆,处处都能看到身着灰绿色军装的德国人。德军驻巴黎指挥部向士兵们分发了城市地图,上面标有各个景点和妓院的地址,有为普通士兵准备的,也有为“军官”所准备的。恩斯特·荣格尔很少去热门景点,他热衷于探寻精神层面的巴黎。他参观了诗人保罗·魏尔伦之墓,并拜访了让·谷克多和巴勃罗·毕加索等艺术家。

但是荣格尔并未与新兴作家西蒙娜·德·波伏娃谋面,对她一无所知,也未曾听过存在主义这一新哲学方向。如果二人在机缘巧合之下相遇,或许会引发一场激烈的讨论,因为西蒙娜·德·波伏娃痛恨入侵的德军,对偶然、命运、天意不以为然。在她看来,这都是为了逃避自身责任而人为杜撰的。她可能会把荣格尔看作一位美学家,而她厌恶美学家。她眼中的美学家只是一群以艺术或诗歌之名凌驾于时代之上的享乐之徒,现实只是他们审视的对象。波伏娃认为,真正的艺术家应投身于生活,成为普罗大众的一员,分享他们的幸福和痛苦。摆脱依赖,不再听命于外在指令、历史目标、传统义务、家族荣誉或其他所谓的既定价值观。他们珍视自由,勇于承担人生的各种挑战,自主决定将成为何种人以及沿用何种处事方式。

西蒙娜·德·波伏娃的这种想法与其饱受苦难的经历密不可分。她长期生活在听命于人的环境中,被家族的条条框框和道德所约束,几近窒息。她出身优渥,每天都要去教堂祷告,学习屈膝礼和茶话会礼仪,而如今,她已经成长为一个截然不同的女人——不再屈从于他人意志,也不再被旁人的评议所左右。她承认,有些事情是我们无法控制的,但对她来说,自由高于一切。德国入侵剥夺了自由,或者至少限制了她的自由。她感到自己如同权力和战争棋盘上的一枚棋子。未来看似无望,寻求未来之路成为一种生活方式——这就是现在所说的“存在主义”。

随着德国节节败退,未来又变得指日可待。在巴黎,有人在墙上画了一只英国、美国国旗颜色的蜗牛,爬行在意大利海岸线上。此时,英美部队正向罗马挺进,越来越多的消息称美军在法国西海岸登陆。盟军已取得制空权,柏林、汉堡、科隆等德国城市遭到轰炸,满目疮痍,死伤无数,巴黎也遭到轰炸。四月底,住在拉菲尔酒店的德国军官在首次进入酒店地下掩体避难。只有恩斯特·荣格尔没有躲避,反而躺在床上。在一次更为猛烈的轰炸中,他甚至端着一杯勃艮第葡萄酒来到酒店屋顶,审视着起火的塔楼和穹顶。他在日记中这样写道:“诸事如戏,一切归于权力,权力在苦难中得到肯定和升华。”

盟军的进攻得到了法国抵抗运动的支持。时年36岁的西蒙娜·德·波伏娃与抵抗运动组织有联系,但并非积极的实战者。她坚信,文字和书本同样是反抗的武器。尽管未来无望,但她并没有虚度这段被德军攻占的战争岁月,此间她完成了人生的第一部长篇小说《女宾》,并开始了第二部作品的创作。此外,她还写了一个剧本,只是不甚满意。

作者:[德]阿洛伊斯·普林茨

编辑:袁琭璐

责任编辑:朱自奋