今年是延安电影团成立85周年。1938年秋,作为第一批成员,袁牧之、吴印咸等,克服物质、技术、生活上的种种困难,着手拍摄纪录电影《延安与八路军》,忠实记录延安和抗日根据地生气勃勃的面貌和八路军的战斗生活,成为中国共产党领导下的第一部人民电影。然而,该片却因战争等原因佚失,未能以完整面貌重见天日。

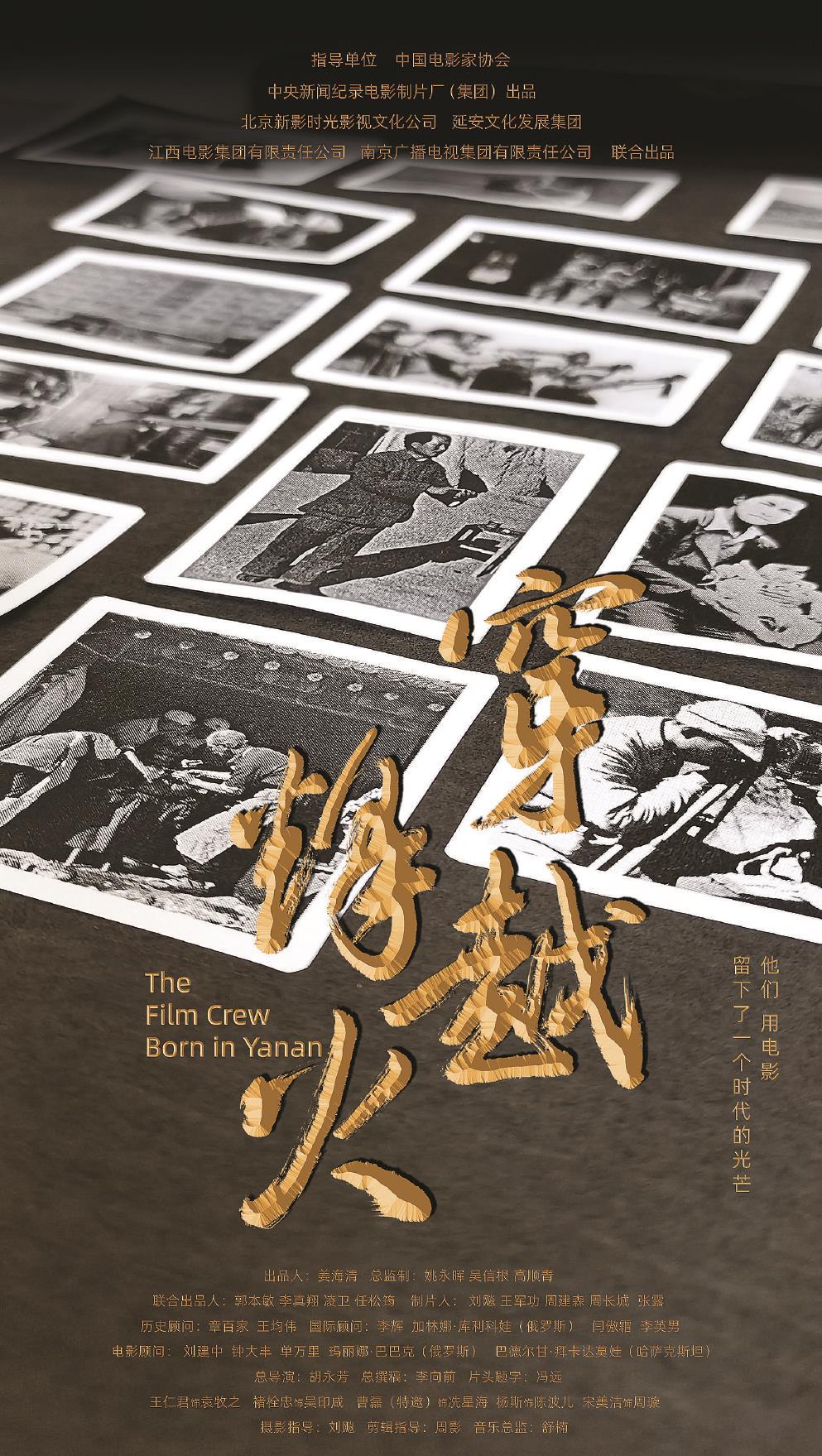

1953年7月7日,承继前辈荣光,中央新闻纪录电影制片厂成立。他们历时三年创作的纪录电影《穿越烽火》围绕电影《延安与八路军》展开,力图完整复原历史的拼图,重现那段纪录片史上的伟大实践、致敬人民电影先锋。

——编者

《穿越烽火》总导演胡永芳

历史是一条深邃的河流。

时间的重量,会让有些人、有些事暂时沉淀在河流深处,可能被人们淡忘。他们,等待时代的光束,将他们照亮。

而纪录,或许是牵引光亮的那个焦点。

叙事:已知与未知的多重架构

纪录电影《穿越烽火》主要是围绕电影《延安与八路军》展开的,是一部关于电影的电影。

《延安与八路军》是一部具有传奇色彩的电影。它名气很大,但凡熟悉电影史或者纪录片的人应该都知道它,这部影片是中国共产党领导下的第一部纪录电影,也是第一部人民电影。片名是周恩来总理亲自命名的。然而,这样一部影片,却没有人见过它。由于当时延安的条件有限,影片拍摄完成后被送往苏联洗印,苏联卫国战争爆发,胶片就遗失在了战火中,不知所终。新中国成立后,陆续有电影界人士前往苏联寻找,但是都没有最终结果,其间,有一些苏联影片中的部分镜头被认为有可能是这部影片的片段,它们被复制回来保存在中央新闻纪录电影制片厂(集团)(以下称“中央新影”)的资料片库中。

当我受命做一部关于《延安与八路军》的纪录片时,以上是我所能知道的全部信息。我大学一毕业就来到中央新影成为一名纪录片导演一直到今天,这样一个职业背景注定我无法拒绝这个任务。难度很大是一定的,不确定性也很多。然而正是这种不确定性,也是纪录片的魅力所在。所知甚少,有的时候可能成就一部纪录片的底色,因为发现与寻找会成为影片叙事的一个强有力的推动。

这是一个足够精彩的故事。当大量的调研和前采结束之后,这是我得到的第一个判断。我当初没有想到,袁牧之、吴印咸、冼星海这些在现代艺术史上熠熠闪光的名字居然全部和这部影片有关——导演袁牧之、摄影吴印咸、作曲冼星海;而冼星海,正是因为这部影片在二战中一直滞留国外,最终在莫斯科病逝。《延安与八路军》这部被认为遗失于二战硝烟的影片,随着越来越多档案和文献的发现,也带给我无尽的想象,或许它们依然存在,正如我们在苦苦寻找它们一样,它们也在等待我们的发现。

调研和前采的过程,我们做了一个电视纪录片,这是当初规划的一部分。目前,这种方式也是在纪录片项目中常见的一种影视套拍的手段。然而,把一部六集的纪录片精剪,从而成为一部纪录电影,却是我不能接受的一种方式。在我的认知里,尽管都是声画的艺术,电影与电视却是两种完全不同的叙事载体。电影需要一个更为集中和曲折的叙事方式。电影剧本策划之初,无数次的讨论之后,三层空间的叙事逐渐清晰起来。

因为是一部讲述电影故事的电影,最初我们想采取剧中剧的形式,也就是两个空间的叙事——今天的我们和拍电影的他们。然而,拍电影的他们所拍摄的内容却是一个更为宏大或者说更靠近主题的存在,他们所表现的,所拍摄的延安是什么样子的,那个时代又是什么样子的,所以最终形成了一个三层的叙事结构:

第一层:今天的我们。对纪录片《延安与八路军》影片的寻找成为全片的故事推动线索,随着寻找的不断深入,逐步展开影片主要人物和主要事件的讲述。

第二层:曾经的他们。这也是全片的内容主体。我们选择了和影片最密切相关的三个人也就是袁牧之、吴印咸和冼星海,他们的人物命运围绕《延安与八路军》这部影片的脉络展开:缘起,拍摄,洗印,归处。在这一层的叙事中,故事从上海讲起,是实写,从袁牧之和吴印咸在上海的巅峰之作《马路天使》讲起。一个是导演,一个是摄影师,他们亲密无间的合作诞生了当时最卖座的影片《马路天使》。然而,正是在这个时期,抗战爆发了。他们也面临着自己的人生选择。一个荡气回肠的关于电影理想的故事也就此展开。这一层的故事的结束是1949年5月27日上海解放,我们从大量的影像资料中找到了当时解放军进军途中的路标及当时的一个非常清晰的外滩全景,塑造了一个回到上海的历史情境。然后用写意的镜头和诗意的语言虚写主人公的回归:“从上海出发,穿越烽火,归来已是一个新的世界。”影片点映时,映后交流常有观众会提到这个段落,有的观众甚至还可以整段背下来。影片想传递的,观众接住了。这个时候,是会有创作者和观看者的双向奔赴的小小幸福感的。

第三层:镜头背后,他们表现的那个时代。在这一层叙事当中,他们所处的时代、他们眼中的延安与八路军是着力表现的内容主体。在上海时期,《桃李劫》《风云儿女》《马路天使》表现的是一个怎样的社会现实?他们来到延安,《延安与八路军》都表现了什么、拍了什么,冼星海写了什么?通过他们的作品,时代的肖像也逐渐清晰起来。尤其在延安部分,当时摄影师吴印咸的很多代表作大家都非常熟悉,比如“白求恩大夫”,比如毛泽东的那张著名照片,比如延安文艺座谈会的大合影,比如纪录电影《南泥湾》(原名《生产与战斗结合起来》),比如中共七大的影像……但是镜头背后又有哪些鲜为人知的故事呢?比如白求恩的拍摄改变了吴印咸的人生轨迹。毛泽东那张照片的细节实际是当时他在给学生作报告。当时的照片是两张,为什么更为人熟知的是这一张呢?既然延安不具备洗印条件,后来才有密电,才有了袁牧之和冼星海的苏联之行,那么,后来的《南泥湾》怎么拍摄的,怎么洗印的,怎么放映的,这些都是未知的。所以这一层次的讲述,更多地是从已知去讲述未知,从未知又深化了已知。所以,这里表现的延安既是熟悉的,也是新鲜的。除了一个艰苦朴素充满革命热情的延安,我们还看到了有着大学实验室、机械制造工厂和令艺术家内心安定的延安。

影像:历史的复刻与还原

1938年10月1日,延安电影团在陕西黄帝陵拍下了电影《延安与八路军》第一个镜头。2022年10月1日,《穿越烽火》在黄帝陵开拍。

这是特意选择的一个时间。为了这个拍摄行动,我们准备了很久,几经周折,我们找来一台16毫米的摄影机和两本16毫米的胶片。北京洗印厂所保留的胶片洗印工艺让这次拍摄和洗印成为可能。

在做拍摄计划时,有人提出,去黄帝陵拍摄无非就是一组纪实性的镜头,是否有必要一定要在10月1日这一天去,这个时间是国庆节长假,旅游黄金期,无疑增加了拍摄的难度,是否有必要一定用摄影机和胶片拍摄,这也是一项非常大的挑战,眼见的预算飞速提升,胶片拍摄的不确定性也增加了。

然而在这一点上,最初的想法最终被坚持下来。对于一个发生在80多年前的故事,如果想真正地表现出当时的状态,唯有无限地去贴近它,去还原它所存在的一些历史情境。细节的还原,不仅是对于创作者的一次沉浸式地体验与表达,更是最直接拉近观众与历史之间距离的一种方式。

还原历史细节和情境,追求历史复刻成为《穿越烽火》的一种影像处理风格,同时也搭建了今天和过去的一种相遇和对话的氛围。追寻这部电影的踪迹,创作者走他们曾经走过的路,去他们曾经去过的城市与乡村,做他们曾经做过的事情,然而展现在观众眼前的却是极尽努力的相同中的不同,观众在走进历史人物和故事的同时,也会感受到情感的冲击。

影片中《马路天使》拍摄片场、黄帝陵第一个镜头、白求恩大夫做手术等片段都严格地进行了历史情境的复刻,我们找到了当时的照片,让历史复刻成为可能。

“白求恩大夫”是一张非常经典的照片,从吴印咸的自传中可以看出,这张照片的拍摄不仅是他一张摄影代表作的产生,同时也是他人生中非常重要的一个时刻,在影片中我们也把它设定为一个人物内心的转折点。根据照片,美术组在拍摄基地找到了一个和照片中极为相似的破庙,扮演白求恩的外籍演员的选择也尽量去贴近照片和影像中的白求恩,身高、体态尤其是标志性的发型。所以这一段故事呈现中既有照片,也有真实的历史影像,同时还有现在的历史复刻的拍摄,三组视觉元素交叉剪辑在一起,丝毫没有违和感,相反观众感受到了镜头背后的故事讲述,看到了镜头背后的世界和情感。这个故事片段的表述不仅真实还原了当时战地拍摄的真实,知道这张经典作品从何而来,更透过这个故事段落理解了吴印咸的思想转变脉络。

吴印咸来延安拍摄影片本来是受袁牧之的邀请。当初的约定是:影片拍摄完成吴印咸就会离开。延安也对这位来自大上海的著名摄影师给予了最高的礼遇,他一直都拿着100多大洋的专家费用。然而一年多的拍摄结束后,他却决定留下来,而且主动提出和大家一起只拿五元边币的干部津贴,不再享受专家的待遇。由于在拍摄白求恩的故事段落里完成了吴印咸思想转变的刻画和塑造,吴印咸后来的故事就有了充分的合理性逻辑和情感基础。袁牧之和冼星海携胶片赴苏联洗印期间,面对缺少胶片、拍摄器材短缺、没有洗印和剪辑设备等各种困难,吴印咸带领延安电影团拍摄了《南泥湾》和中共七大等珍贵的历史影像,完成了不可能完成的任务。同时在这种艰苦拍摄的条件下,成就了新中国摄影的审美追求。今天当我们回看这些影像,在被影像内容触动的同时,我们也会为它所体现出来的高超的摄影艺术所折服。

电影团工作日常及工作流程是全片另一个重点表现的复刻场景。那个时候,他们到底如何工作,如何在那样的条件下完成一部影片的制作。我们查阅了大量的文字资料,偶有照片,却没有直接的活动影像资料。当时的胶片太稀缺了,他们不可能有记录自己的机会。于是,根据后来的回忆文字,我们进行了当时电影团工作流程的复刻。

除了当时用正片代替负片拍摄无法用影像表现,其他工作环节我们在摄影棚里都做了影像的还原:在窑洞上方挖洞,以利用日光来控制曝光,把胶片分段洗印,利用放大镜来剪辑胶片等等。这个后来被我们称为影片的技术帖。摄影指导刘飚和我开玩笑说,这场戏与其说是在拍电影,不如说是在搞科研。一直存在于文字中的记录终于以最直接的影像表现出来。后来本片的电影顾问刘建中在审片时说,把这些细节弄明白不容易,你们也还是很有想象力的。建中先生的肯定让我一直忐忑的心瞬间安定下来,他学摄影出身,当过电影学院的老师,是新影厂的第八任厂长,后来做过国家电影局的局长,也是华夏电影公司的创始人,可以说他几乎经历了电影行业的所有环节。

表演:纪录电影中可以有演员吗?

情境再现的尺度一直是纪录片创作颇有争议的话题,不论在电视纪录片或者在纪录电影中。那么,让我们把这个话题再大胆推进一步:在纪录电影中,可以有表演吗?

所谓情境再现,更多是一种叙事状态的粗线条的一种表达,尺度掌握在每个导演的手中。有的追求单纯写意的镜头,移动的脚步,翻动的书页,模糊的背影等等。有的尽最大可能去靠近剧情片的处理方式,甚至也加入了对话。然而,有一个问题却被大多数纪录片导演忽视了:演员只是在那里了,做了该做的动作,甚至说了该说或者不该说的话。

然而,他们没有表演,或者说专业的表演。

和成本有关,更多地也和认知及影片风格追求有关。

从纪录片的诞生之初,扮演就是一种常见的表现的方式。在发展过程中,争论也从未停止。

那么,我们的这部电影是否需要有情境再现,做到什么尺度?如何考虑艺术追求与纪录片真实的问题?

纪录片本身就是比较小众的存在,而纪录电影更是小众中的小众。历史类纪录片如何拉近和观众的距离,尤其当观众坐在电影院里而不是坐在家里客厅的电视机前,也不是坐在电脑前或者手里拿着手机。视线和情感的集中是电影受众的第一需求,那么演员的出现无疑是一个有效的解决方法。当然,如果有大量历史影像的积累自然也可以是另一个走向,比如纪录电影中,现象级的《周恩来外交风云》,大量珍贵鲜活的影像资料远胜于任何表演。然而大多数历史文献类的影片却没有这个先天条件,人物的真实影像尤其缺失。在《穿越烽火》这部影片中,袁牧之有不少当年电影作品的艺术形象,个人活动影像我们只找到了东北电影制片厂时期的一两个镜头;吴印咸晚年有一些镜头,在影片的叙事区间里却是没有的;冼星海也只是仅存的几张照片。

于是,尽管知道争议的存在,《穿越烽火》最终决定加入演员的元素,而且做得更加极致和纯粹——演员的存在因为表演而存在,而不简单是一个符号。在影片中他们承担了主人公的人物形象塑造的重任。形象立住了,和观众的情感纽带就缔结了,观众自然就会随着故事的推进被带入了,从而达到情感的共鸣。

为了平衡纪录片真实性的需求,关于人物的所有细节都被要求有出处,传记或者日记或者亲历者的讲述。人物对话被刻意回避了,这也是为了区别于真正的剧情片。人物内心的独白取代对话成为必要情节推动的一种手段。

没有对白和台词的表演无疑是具有挑战性的,表情、形体和内心状态被提高到从未有过的重要程度。所幸的是,王仁君、储栓忠、曹磊等几位演员都很好地拿捏了表演的分寸,与大量历史影像资料共存丝毫没有违和感,反而成为影片的亮点。

当袁牧之和钱筱璋抚顺街头偶遇,观众会心一笑时;当吴印咸在窑洞的光束中欣然起舞,观众倍感温暖和治愈时;当《黄河大合唱》响起,坐在台下的观众席中的冼星海凝神注目时……表演不再是一种虚构的代名词,而是真实情感的引导器。

文献:伟大的编剧往往是历史本身

第一次和影片的总撰稿李向前通电话的时候,我们就聊了很长时间,大约有两个小时。向前老师是党史方面的大家,而且对纪录片也不陌生,为很多文献纪录片做过撰稿。我谈了一些想法,希望在宏大背景下人物情感和事件细节可以得到更多的表现。我有些不确定地征求他的意见。他说:“历史本身是很生动的呀,为什么我们作为后来者在讲述的时候要束缚自己的手脚呢?”我立刻释然了,共同的创作理念是一个顺畅合作的最有力的基础。对于文献细节的寻找和解读也成为我们在创作过程中的一个执念。

疫情原因,摄制组不能前往俄罗斯及哈萨克斯坦拍摄。非常幸运的是,我们找到非常专业的俄罗斯制作团队,片中极富俄罗斯影像风格的那些境外镜头就来自于他们。在李英男老师的帮助下,我们得以在俄罗斯的各个资料档案馆找到了一些生动的文献及档案,比如袁牧之和冼星海当年的入境资料,他们分别使用了化名高滔和黄训;冼星海在克里姆林宫的病历里边,对于当初冼星海的身体状况有着极为详细的记载:严重的肺病,肝也不好。

李英男是北京外国语大学的教授,她是中共早期领导人李立三的女儿,而李立三和冼星海、袁牧之都有着不同程度的交集。近80年之后,李英男又带着摄制组去寻找当年他们在俄罗斯留下的踪迹。当李英男站在曾经居住的旧址窗前,讲述冼星海在她家里养病的种种细节时,我自己其实是很受触动的。

信件是文献档案中非常生动的存在,影片大量采用了一些信件的内容。其中不乏当时被标为绝密的延安发给共产国际领导人接洽《延安与八路军》去苏联洗印的信件。由此,《延安与八路军》这部影片在中共党史上的重要性就不言而喻了。而1945年10月袁牧之写给苏共中央的信引发了我们更多的想象与思考。在那封信中,袁牧之提出,希望有机会重新剪辑《延安与八路军》的一些素材,那么是否说明在那个时间点,《延安与八路军》的素材并未被确认遗失呢?我们影片的顾问之一、俄罗斯电影史专家罗曼·舍巴林也在档案馆找到了一批,确切地说是25个,标记着“中国摄影师”的底片盒,内容不得而知。这些胶片盒与苏联著名的战地记者罗曼·卡尔曼的纪录片《中国在战斗》放在一起。《中国在战斗》是卡尔曼于1938年至1939年在中国拍摄结束回到苏联制作完成的纪录片。我们认真比对了李辉大使翻译的卡尔曼的著作《在华一年》,详细推导了卡尔曼的拍摄路线图,也请我们的国际制片人刘铉找到了《中国在战斗》的视频,一个大胆的想象在头脑中产生。就此我们也和罗曼·舍巴林探讨这种可能性的存在,他很谨慎地表示有更进一步研究的必要性。

那个时候,我几乎着了魔,尝试各种去俄罗斯的可能性,我希望今天的行动可以给到电影一个更加出乎意料的结局。当时处于疫情最为严重的时候,我一个朋友和我开玩笑,难道不怕回不来吗?我说,难道不值得吗?

故事结局更为开阔的可能性,或许这是纪录电影的另一个魅力。有的时候,创作者不自觉地就身在其中了。

6月28日,《穿越烽火》终于在全国上映了。

延安电影团的早期成员之一、中国著名剪辑师、中央新影第二任厂长钱筱璋的女儿张岱女士看完影片留言给摄制组:“《穿越烽火》特别好,我非常感动和激动!延安电影团是溶于我们骨子里的故事。《穿越烽火》超越了我的记忆,使我对延安电影团有了更新颖深刻的印象,加厚加宽了我的记忆。这个故事讲得好,对延安精神的传递,我相信延安电影团的老人家们会非常欣慰,不仅我们这样有家传渊源的后代,就是年轻一代也是可以被感动和激励的。非常感谢!非常感谢!”

从接受任务到影片上映,整整三年多的时间。写这篇文章的时候,25个胶片盒的执念还不断地在我脑海里闪现。

或许,下一部电影就可以了。

《穿越烽火》总导演胡永芳在拍摄过程中

作者:胡永芳(《穿越烽火》总导演)

编辑:范昕

责任编辑:邵岭 黄启哲

*文汇独家稿件,转载请注明出处。