浙江文艺出版社近日出版了2018年诺贝尔文学奖得主、波兰国宝级作家奥尔加·托卡尔丘克的长篇小说处女作《爱尔娜》。《爱尔娜》作为托卡尔丘克小说写作的起点,已经体现出她的心理学专业素养以及在之后的写作中持续关照的主题:意识与无意识、灵魂与身体、梦境与现实,究竟意味着什么?

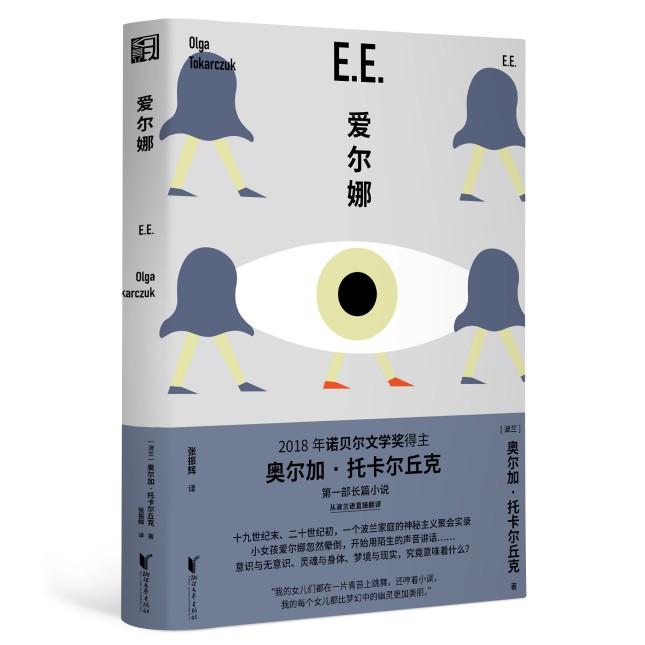

《爱尔娜》

[波兰]奥尔加·托卡尔丘克 著

张振辉 译

KEY-可以文化 | 浙江文艺出版社出版

20世纪初一个波兰家庭的神秘聚会

《爱尔娜》的波兰语题目是《E.E.》,也就是小说主人公的名字全称:爱尔娜·爱尔茨内尔。爱尔娜是一个15岁的小女孩,她生活在一个大家庭里,还有五个姐妹和两个兄弟。在小说的开篇,爱尔娜在一次吃午饭时,毫无预兆地晕倒了。她听到各种各样的说话声,看到一个影子在玻璃上游动、房间里长出了一棵大树、一个戴着金丝边单片眼镜的男人站在弟弟的身后……只有爱尔娜的妈妈知道,这个男人是爱尔娜素未谋面的、去世已久的外祖父。

爱尔娜的妈妈重新在家里组织了神秘主义聚会,参加聚会的有市政局死亡登记处的职员、犹太医生、脑科学研究者、精神分析学家……他们围坐在桌前,手拉着手,等待着爱尔娜沉睡,在乩板上写字,用不同的声音说出断续的词。这些参加聚会的人,有的希望通过爱尔娜和死去的亲人沟通,有的希望知道世界上某个难解之谜,有的则持怀疑论,将爱尔娜的症状看作弗洛伊德所说的“歇斯底里”。

歌德叙事诗《魔王》的现代回声

在《爱尔娜》这部小说的最后,全程观察了爱尔娜和神秘聚会,却几乎不置一词的年迈的医生洛韦,临死前揭示出爱尔娜说的这些词其实来自德国诗人歌德的名作《魔王》:

小男孩,当你走进这片寂寥无声的林子里时,

你会看见我的女儿们都在星光的近旁,

我的女儿都在一片青苔上跳舞,边哼着小调,

我的每个女儿都比梦幻中的幽灵更加美丽。

《魔王》发表于1782年,是歌德根据丹麦民歌《爱尔王的女儿》所做的叙事体歌谣,讲述的是一位父亲策马带着生病的儿子前往医生家里,在路上,奄奄一息的儿子不断听到魔王的召唤,魔王给男孩讲述他的女儿和他的幽灵世界,但父亲却什么都听不见,最后,他们抵达医生家时,男孩已经死了。

《爱尔娜》中亦真亦假的故事与《魔王》的奇妙互文,也许会给我们理解这个文本提供一把可用的钥匙,让我们重新审视小说中所提及的现实与梦境。

重新理解用现实主义定义的世界

托卡尔丘克在诺奖演说中提到:“我认为当下的我们,需要重新定义今天我们用现实主义理解的东西,并寻求一个新的定义,这个定义可以让我们超越自我限制,穿透我们观看世界的玻璃屏幕。”《爱尔娜》虽然只讲述了一个发生在20世纪初波兰家庭的故事,但它却是托卡尔丘克对坚固而宏大的文学固有观念的一种犀利挑战,或者说它挑战的不仅仅是文学。如果我们能够去除固执的“真理”镜片,那么这部小说将有可能带来深刻而长久的震撼。

作为一部多视角的小说,《爱尔娜》本身提出的是问题,而不是给出答案。围坐在桌前参与聚会的每个人都有自己的知识背景,有自己看待这个世界的角度。同样的,作为读者的你,也可以认同无论哪个视角的想法。它可以是一个历史学探究,也可以是弗洛伊德的心理学故事,也可以是神秘学等等。而无论如何,托卡尔丘克开启文学之旅的起点,也可以是我们重新理解这个世界的起点。

>>内文选读:

爱尔茨内尔夫人

“我知道,一个梦是不能够说两次的,但我还是要把它说给你听。”在弗罗梅尔讲完了课,大家都坐在客厅里的时候,爱尔茨内尔夫人对弗罗梅尔说。

“夫人这之前对谁说过?对你的丈夫吗?”

“是的,对我的丈夫,遗憾的是,他从来没有认真听过,他对梦不感兴趣,他自己从来不做梦,他睡觉时总是仰面躺着,哦对!”爱尔茨内尔夫人闭上了眼睛,把手叉起来,放在胸上,“就像睡在棺材里一样……我梦见,我走过了一片美丽的草地,茂密的小草长到我的腰那么高了。我伸出一只手,选择了其中最大、最成熟和透明的几片草穗,摘了下来。可是后来,我又意识到,我毁掉了它们的生命。奇怪的是,这时我才有心满意足的感觉。我有意地选择了一些很小、还没有长成的草穗。我认为我这么做很有必要,我完成了一项早就定好的判决。我甚至闭上了眼睛,以便更加公正,但我并不感到开心了,相反的是,我很痛苦,因为我不得不这么去做。我也知道,我不能停下手了。”爱尔茨内尔夫人不再说了,她闭上了眼睛,又说,“我是死神,瓦尔特!”

弗罗梅尔摇了摇头。

“夫人是死神?要知道你生了八个孩子,你一生有这么多爱你的人,这一定意味着别的什么。”

“你说这意味着什么?是不是有人因我而死,上帝啊!”爱尔茨内尔夫人用手捂住了嘴。

他把她的这个手掌拿过来,吻了一下。

“夫人的生命是洁净的、灵动的、多变的,这些变化你自己也料想不到。你有那么多的能量、快乐,安排每天的生活,想着所有的一切,让别的人都聚集在你的身边……”

爱尔茨内尔夫人的脸上泛起了红晕,她很和顺地把手放下,然后站了起来。弗罗梅尔没有说话,好像对刚才说这些话感到有点不好意思,便去拿那一杯已经凉了的绿茶。两个人突然想换个话题,他们同时开了口,但互相却没明白对方在说些什么。爱尔茨内尔夫人的笑声缓和了紧张的局面,她又重新坐在了长沙发上。

“瓦尔特!我们该做点什么,不管以什么方式深化聚会讨论的内容。最近一些时候,这些聚会都是一样的,爱尔娜好像停滞了,没有任何进展。什么也没有变。”她遗憾地说。

“怎么才会变?她没办法对此施加影响,她没有讲过将来会怎么样吗?没有说过什么大灾难吗?”

爱尔茨内尔夫人很不耐烦地摆了一下瓦尔特·弗罗梅尔刚才吻过的那只手。

“现在大家都在说这个。在这样的聚会中会出现各种不一般的情况……既然你们认为,她是一个非常圣洁的灵媒,那么为什么什么都没发生?我说的是幻影和声音……”爱尔茨内尔夫人紧握着她的拳头,以致她的拳骨都变白了,“瓦尔特,你是不是从来没有想过她可能是装的。”她问道,肉眼可见的紧张。

弗罗梅尔从长沙发上站了起来,两个人在这个漆黑的夜里,本来一直在长沙发上坐立不安。

“你这是一种很危险的想法,它会让爱尔娜本就不稳定的平衡状态被破坏,我们可以不相信她,但是对她表现任何一点质疑都会毁掉所有一切。”

爱尔茨内尔夫人用手捂住脸,看起来她现在感到很疲惫。

“她做过一个奇怪的梦,为了让年轻的阿尔杜尔·莎茨曼知道,她记录了下来。现在你看一下吧!”爱尔茨内尔给了弗罗梅尔一个用一张有小鸟图案的乳白色的纸包起来的小练习本。

第一页写了爱尔娜的姓名,在这字迹的下方,虽然字体歪歪扭扭,但还是很工整地写了题目: 梦。

“1909年1月22日,晚上我做了个梦,我梦见我在海上,大海深得发黑,但很暖和。我拿着一个很大的瓦罐,把它沉到了海里,想要淘水时,看到了倒映在水里那美丽的圆月。当我来到近处一看,却发现这根本不是映射,而是水下另有一个真正的月亮。后来,这第二个月亮开始上浮,来到天上这个真正的月亮旁边,和它一起运行。我淘了一罐海水,但是我的罐子破了,水又流到海里去了。”

“真美!”弗罗梅尔小声说,“月亮是幽灵的象征。希腊人认为,月亮上住着死去的好人的灵魂。还有人认为,月亮是一艘运送死人灵魂的船。”

他翻开了爱尔娜以稚嫩的字体记录的几页。

“你读一下这最后一段,它是最长的。”

上面写的是:“我梦见了一栋房子,我是在某个地方知道它的。我就住在那儿,我和妈妈一起去看过,但是妈妈却在什么地方不见了。我首先来到了厨房里,这里有很多旧的厨具,满是尘土,看起来就像有人以最快的速度刚刚从这里搬出去一样。然后我再往前走,来到了一个办公室里,在一张办公桌上有几张纸,我看了一下,那里有一封信,上面写的是:‘牧人已做好准备,现在轮到我了,我在他之后。’信上签的是一个女人的名字,但我不记得她叫什么了。我想,这个牧人和这个女人一定之前是这个住宅的住户。然后我又来到了一间卧室里,这里什么也没有,静默无声,我很喜欢这个地方。我想,到这里就完了,但是我在这里又看见了一扇门,于是我把门打开,看见那里有一个很大的阳台,它就像温室一样,我非常高兴发现了这个。我来到这个阳台里,参观了一番,这里有花,有新鲜空气。同时我也看见,这个温室并不是一间房,而是一个很大的开放空间,只是它有屋顶。这是一个宫殿、博物馆、没有尽头的商场,我也不知道它是什么。在阳台的中间有一个很大的花盆,里面种了一株枝叶繁茂的大棕榈树。我看着这里人来人往,因为人太多,还挡住了我的视线。我来到了这株棕榈下,看见它的树冠上挂了一些头骨、犄角和头发,这真的引人厌恶。我走开了,融入其他人中间,也心平气和地散起了步。”

弗罗梅尔读完之后,很长一段时间里没有说话。爱尔茨内尔夫人说:“她有这般的想象,瓦尔特!我们要告诉她,让她拓展她的……表演。”

“唉,我的上帝!这并不是演戏。”弗罗梅尔叫道。

爱尔茨内尔夫人后退了一步,像个孩子一样感到奇怪和失望,她的下巴颏在发抖。

“为什么谁都不理解我?”她问道,满含着泪水的眼睛望向房上的吊灯。

弗罗梅尔走到她的身旁,但是不敢吻她的手。爱尔茨内尔夫人用一只手撑着她的额头。弗罗梅尔说:“我刚才发火了,对不起,我该走了,一切都被我搞砸了。”

作者:奥尔加·托卡尔丘克

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋