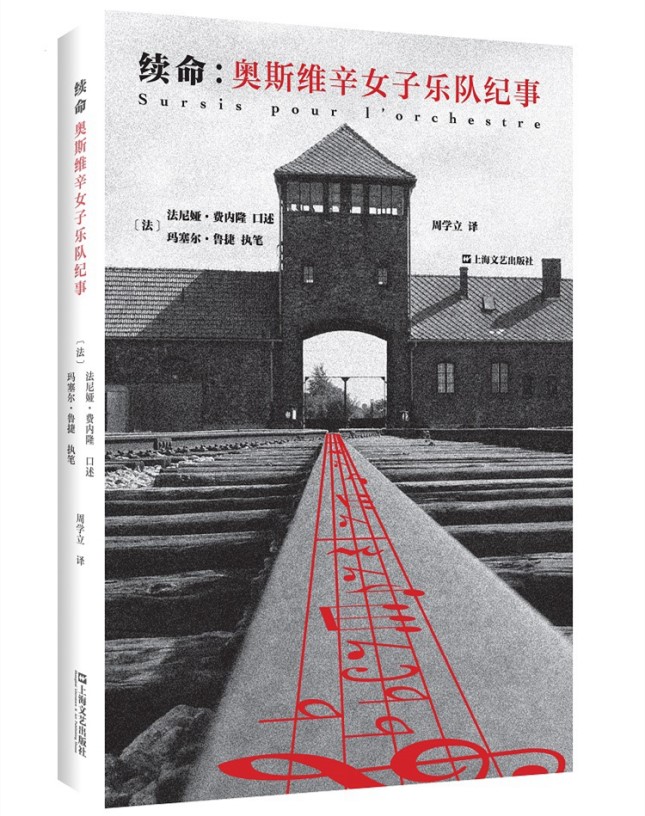

《续命:奥斯维辛女子乐队纪事》

[法]法尼娅·费内隆 口述

[法]玛塞尔·鲁捷 执笔

周学立 译

上海文艺出版社出版

她们是纳粹灭绝营里命悬一线的女囚,她们曾是专业乐手或有一定的音乐素养,她们上午为即将被送入毒气室的难友演出,晚上又要为完成杀戮的刽子手奏乐消遣。音乐给了她们一线生机,也为她们提供嘲弄、反抗屠夫的武器。法国歌手法尼娅·费内隆是奥斯维辛女子乐队的一员,逃出生天30年后,她终于决定直面这段地狱般的岁月,给夜夜折磨她的集中营记忆除魔,首次向世人讲述奥斯维辛女子乐队的故事。

>>内文选读:

终于,我们到了!

女巨人在一座棚屋前停下,扭回身,用怀疑的、不信任的目光看着我:我没有骗她吧?她用食指重重抵住我的胸口,那力道足以将我推倒在地,大吼:“你……蝴蝶夫人?”

出于恐惧,我也大喊:“是……是,我是,蝴蝶夫人!”

我突然莫名地有了一种想笑的冲动……

波兰女人给我开门,我走进了……天堂。明亮的光线,好几台暖炉。屋里热得简直让我窒息,我再也迈不出一步。谱架,乐声,一位女士站在指挥台上。我面前坐着一群年轻漂亮的女孩,穿着精致的百褶裙和毛衣,拿着不同的乐器:小提琴、曼陀林、吉他、长笛、竖笛……竟然还有一架三角钢琴,国王般地立在那儿。

这怎么可能,这一定是幻境!我已经疯了。不,我一定是死了!她们是天使!……准是在我踩着积雪踏着泥泞穿过集中营时发生的。我努力宽慰自己:“你的旅程已经结束,你来到了音乐天堂,一定是这样的,既然音乐是你的挚爱,你现在可以专心去干了!这里是你的第一站,你到了天上,这些曼妙的女孩,你将成为她们当中的一员!”

一个慈眉秀目的年轻金发女子向我走来,拿着块湿巾,轻轻擦去我嘴角和鼻下的血痕,擦净我的脸庞。多么温柔的天使啊!接着她递给我一小块面包:用以表示欢迎的面包和盐。我对她说“谢谢!”——这个已被忘却的词语让我浑身放松。我感觉自己微笑着就飘了过去,飘向那些女乐手。

没人说话,也没人动弹,这些可爱的姑娘全看着我。这是非同寻常的一分钟,太神了……我就像飘在一朵玫瑰色的棉花云上,腾云驾雾……随后,影像活动起来:指挥,一个神情威严、正气凛然的高个棕发女子,用发音清晰、带着日耳曼口音的法语开言问我:“你会弹钢琴吗?”

“是的,女士。”我高亢洪亮的回答仿佛是教堂中持久回响的赞美诗。

“那去钢琴那里,弹唱一下《蝴蝶夫人》。”

赤着脚,我走向钢琴。这是一架贝克斯坦钢琴,我梦寐以求的钢琴!我爬上琴凳,脚指头放在踏板上,手指虚触象牙键盘。这双手立刻让我无比羞愧。它们肮脏至极,污秽不堪。我多想合起手指,藏起它们。我有太久没洗澡了。随他去吧,重要的是我到这儿了!

一阵感激让我喉咙发紧,我并不信教,但就在这一刻,感激造物主的心情却油然而生。接着,现实取代了梦幻:我是来接受测试的,几分钟后,我还是有可能被拒,被扔回我来的地方。这些人并不是天使,而是打量着我的女人,有的温柔,有的鄙夷。为什么?我不知道。我抛下这新的顾虑。之后,我一定会弄明白,一定会知道……

我用双手深情地重温着与黑白琴键接触的感觉……我开始唱《晴朗的一天》。普契尼能救我的命吗?接着,我用德语演唱彼得·克鲁德的《当春天来临》,其中某几段带着浓郁的吉普赛风格。

再也不分犹太人、波兰人、雅利安人,女孩们全都用手打起节拍。她们的脚也躁动起来。空气中弥漫着劲舞的欲望。

我的手停了下来,但没有离开键盘,只要它们与键盘相触,我就不会有事。我触摸着它,拥抱着它,这架钢琴,它是我的救命恩人,我的爱人,我的生命。在一片令人忐忑的寂静中,我听到德语的裁决:“很好,不错!”

接着她用法语说道:“我把你留在乐队。”

一阵暖意涌上心头,我踏实了,尽情地享受这种感觉:乐队要我了!但克拉拉呢?我不能丢下她,我差点忘了我们的誓言。

我激动得忘乎所以,竟贸然喊道:“女士,女士,我还有个同伴,叫克拉拉,是我朋友,她有一副好嗓子。把她也找来吧!”

棕色的大眼睛直勾勾地盯着我,冷峻的目光中满是不解。我彻底没了轻重:“没有她我不来。我要走,回我来的地方!……”

我根本没意识到自己在说什么,以及这样说有多冒失。只要她发出一声“不行”,就可能是我的末日!其他女孩比我清醒多了,惊恐地看着我,我在发什么疯?指挥的眼睛里没有任何表情,是个德国人没错了!然后她做了决定,叫声“佐莎”,女巨人驯顺地凑近前。

“去隔离区,找克拉拉,把她带来。”

我坐在高高的琴凳上,女孩们围上来,七嘴八舌地问我各种问题,但我听而不闻。万一这个佐莎找不到克拉拉?万一克拉拉被派出去干杂役,万一她掉进了茅坑,万一……在比克瑙,生命不堪一击,只需要几秒钟,一切就会无法挽回……

我看见克拉拉进来,我的克拉拉,像一只鸭子,摇摆着,蹒跚着,肥胖,臃肿……指挥对她的外表不感兴趣,看上去根本就没注意到;她想要的,是一条嗓子。克拉拉恰好就有,一副夜莺般的歌喉,梦幻、稀有的轻型女高音……为她伴奏时,我充满信心。我做对了。

“你们我要了。你们两个都来乐队。我会立刻通知女子营指挥官,再去帮你们领合适的衣服。”

女孩们欣喜若狂,冲上来紧紧围着我们问这问那,我们也问回去,像一群快乐的笼中小鸟,叽叽喳喳说个不停。我的耳朵筛选着各人的姓名、信息,我的眼睛记下一个个面容、一个个表情,或是瞳仁的颜色。爱娃,她在这群姑娘中年龄中最大,三十来岁,是波兰人,灰蓝的双眸饱含温情。她已经给我留下了一段印象,刚才就是她充满怜悯地用双手擦拭我的脸庞。

一只手把我用力拉过去:“我叫弗洛莱特。我在巴黎见过你。”

她碧绿动人的大眼睛充满渴望与羡慕,焦急的眼神寻求着答案:“我在‘梅洛迪’酒吧听到的就是你吧?”

“有可能,我在那里唱过。”

“我就知道是你:有一天晚上我和我爸我妈去过那里,一年前。我那时17岁。你看,我没忘记你。但通知指挥的是小伊莲娜。”

伊莲娜,身材比我还要娇小,几乎创造了新的纪录,估计年龄与我相仿。她的皮肤非常白皙,两眼乌黑,黑得几乎看不到虹膜。她自豪地在我耳畔低声说道:“是我第一个认出了你,第一个!我在德朗西见过你,也听你唱过;所以昨天,我在隔离区队列里一看到你,就立刻告诉了我们的卡波。”

“她叫什么?”

“阿尔玛·罗泽。”

“以前有个‘罗泽弦乐四重奏’,领头的罗泽是柏林歌剧院交响乐团首席小提琴。我记得在巴黎加沃音乐厅听过他。我想起来了,那支舒伯特的四重奏,美轮美奂,真是了不起的小提琴家!……”

“阿尔玛是他的女儿。”

“那她应该还是作曲家古斯塔夫·马勒的甥女,我记得他是那个罗泽的大舅子。”

“你记的没错。”爱娃确认,“她也是很棒的小提琴家。”

“他们把她也关这儿了?”

“你犯不着替她伤心,”弗洛莱特嘲讽道,“她的天赋绝不妨碍她的铁石心肠!你很快就有数了,这里不缺混账:我们的营管,柴可夫斯卡,是个禽兽,尤其对我们犹太人。至于‘帕尼’福尼娅,伙食长,另一个波兰人,那也是个混蛋!千万别抱任何幻想,你是在奥斯维辛,在比克瑙女子集中营,这里可不是天堂!”

这些介绍让克拉拉心慌意乱,仅有对音乐的热爱对她还不够。她忐忑地问:“我们在哪儿?你们又是谁?”

“这里是乐队营房,我们是比克瑙女子乐队。你们呢?你们是从法国来的吗?”

“是的,从巴黎。”

“你们来了多少人?”

“我数过,一共有12节列车。那是1200人。”

“50个女的进了我们这里,比克瑙,50个男的进了对面的男营区。剩下的1100人,全都化了灰。你看,很简单的算术……”

我连忙说:“你们知道吗,要不是克拉拉对我说‘和我一起走走’,我就也跟着那个喊我的女人上了卡车。是克拉拉救了我。”

没有人为此动容,果真,这里一切都很简单!

作者:法尼娅·费内隆 口述

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋