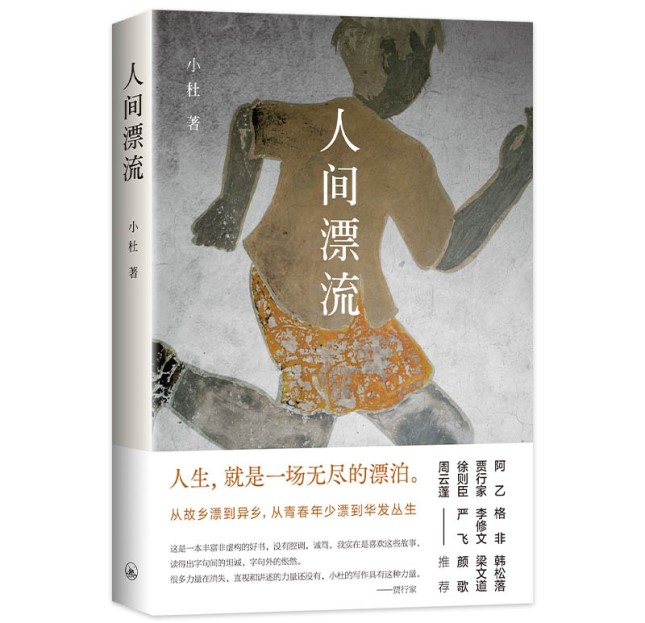

《人间漂流》

小 杜 著

新经典 | 上海三联书店出版

这本书讲述了一群漂泊者的生命故事。他们是到东北讨生活的南方女人、渡江去俄罗斯闯荡的小舅、孤身一人飘洋过海的豆腐状元、追随恋人远赴美国的哲学博士……他们不满于命运的安排,漂向万里之外,在无人知晓的角落,挣扎地活着。这本书,是小杜的半生故事,也是他过往经历的众生的故事,更是你和我的故事——我们不论身在何地,终归要奋力奔跑——奔向他乡,奔向世界,奔向流逝的岁月。

>>内文选读:

李金姝的理发店

小镇是典型的中西部大学城:四四方方被玉米地包裹着,随处可见开Ram道奇公羊皮卡的美国汉子,膀大腰圆,露在T恤以外的肢体晒得通红。商场里能数上价儿的牌子也只是Polo(保罗)或Coach(蔻驰)。

时日一久,留学生们也养出了自嘲精神,戏称这里是“村儿”。开两个小时高速去趟芝加哥,这叫“进城”。品牌店扫一通货,唐人街吃顿重庆火锅,大包小包开车回来,一路夕阳,玉米地绵延无边,便是“回村儿”了。

解馋扫货之类可以进城解决,但理发却成了不大不小的难题。女生还好,往长里留就是了。除非受了恋爱或求职方面的重挫,咔嚓来个短的,不然都是留到回国再剪,或烫或染随意,回村儿能顶过大半个学期。可男生就不好办了——或者更准确地说,家里条件没那么好的男生不好办。

韩国大姐李金姝的理发店,刚好方便了陈焕生这样每月剪一次、每次最多消费20美金的男小留(学生),所以很受欢迎。

李大姐这店在镇中心的主街,门脸细小。当街挂个牌子,Lee’s Hair,再穿上一对风铃,朝九晚五迎风叮当作响。下午五点一到,就收了风铃,牌子就哑了,便是收工了。小留们虽频繁光顾她家,都说那风铃好听,暗地却笑棒子英语忒烂,硬生生把一理发店起成了“李的毛发”(理发店店名通常会在“hair”后面接 “salon”,即“沙龙”之类的词)。

李家前后有四位理发师:康德姐、纳沙、迭戈和老板李金姝。先说这康德姐:只要她出工,小留们就肯定排她的号,一者大家同是中国人,二者小费不用给那么多。

据说康德姐在北京也拿过博士学位,可惜专业太形而上,若非在五道口淘日本和平牌香烟认识一老美,漂洋过海嫁过来,怎么可能出现在这村儿里呢。

嫁过来后生了个女儿,地地道道的混血,脸上那漂亮劲儿就像迪士尼的卡通人物。可惜老公出了车祸,细雨天,高速,80迈,为了躲一头站在路中间不知所措的鹿,车和人在空中翻了两翻。老公生前是这大学的助理教授,跟许多30出头的美国人一样,处于偿还各种债务的爬坡阶段。康德姐这边绿卡还没排下来,英语讲得也没那么利索,一夜间就成了遗孀——技术上来讲,是偿还各种债务的遗孀。

正是从这时起,康德姐抛掉了那一书柜的萨特加缪,开始去教会,跟黑白黄肤色的兄弟姐妹分享她的苦难。英语虽磕磕绊绊,在场的人还是听哭了。各种援助纷至沓来。中国人一般直接出钱,现金,塞信封里,不见得很多,却实实在在。美国人毕竟在自己家门口,能玩儿的花样就多了:有人帮她找律师周旋各种债务加速绿卡申请,有人帮她申请政府救济和奥巴马医保,还有人建议她在教会的幼儿园帮忙看小孩打零工。

这些人当中有一位韩国大姐,便是李金姝。最开始带来各种吃的:一罐罐辣白菜,一板板冷面,一盒盒烤海苔片。两个女人来往几次,李大姐就问你会不会剪头发。岂料康德姐被问哭了,当下从卫生间里拿出一把剪子:原来丈夫出车祸是因为去底特律开会,西服衬衫是她给熨的,头发也是她给理的。得知车祸后,从垃圾桶里翻出剪掉的头发,淡黄色一缕一缕,被她收在一个小盒子里。因为亲手碰过,所以比骨灰更让人伤心。

李大姐也听哭了,第二天就把康德姐招进店里,从零工做起,扫地,洗头,吹风,接电话。康德姐也确实像样,一大早把孩子放教会幼儿园,上午在老李家打工,下午去镇里的社区大学培训,晚上接孩子回家,连哄带喂,伺候睡着了,再偷偷开车去福建人开的“唐王朝”中餐馆端盘子。

如此熬过大半年,虽然瘦脱了相,但英语说得溜了,社区大学也听说她的情况,提前颁发了毕业证。她拿了执照,便在李大姐这店里正式出道。普通男发15块美金,李金姝抽九块,剩下六块加小费全归康德姐——照这边的行规,李大姐已经没法再够意思了。

结果康德姐和她的剪子大受小留们热捧。这首先归功于她的母语,无论剪什么发式都能顺畅沟通。不像李金姝,剪得虽然卖力,但英语忒差,掰扯不明白,唰唰唰剪完,都一个模样,流行杂志上那些韩流男星的机械翻版而已。连陈焕生这样自以为英语还不错的,都受不了李大姐那发音。若非价钱便宜到不剪就觉得吃亏的地步,他早去别的店了。

跟康德姐就舒服多了,不但能用汉语讨论发型,还能聊聊哲学。康德姐说她的专业虽是偏现代的存在主义,但真正喜欢的还是古典主义哲学。最爱读的是康德,因为康德有点像古代那些隐居的贤哲,独居在德国的一个小村,生活简单,作息规律,村民们甚至以他的起居活动为钟点:康德起来散步,大伙儿起来种地;康德中午回家读书,大伙儿回家吃饭;康德晚上出来遛狗,大伙儿也准备洗洗睡了。

康德姐用一口嘎嘣脆的京片子,跟所有小留讲康德遛狗的段子,很快就有了“康德姐”的绰号。大家私下里说她为了省趴车费,晴天骑单车,雨天坐公交,比天气预报还准,所以论其规律性,恐怕也不会输给正版康德。

康德姐的操作奇快无比,一手捋头发,一手下剪,简直就是在薅羊毛。这一点小留们也喜欢,因为大家不像老美,把理发当成一种享受。小留们都是用中午下课晚上吃饭的边角时间过来排号,剪完立刻走人。因为消费理念有本质差别,小费就给得不大情愿。康德姐表示理解,毕竟国内也没有给小费的习惯。所以她就更有理由剪得糙快猛了,反过来小费也给得更可怜,留下皱巴巴一美元的大有人在。好在双方都不在乎——我们永远以量取胜。

赶上秋季入学,康德姐突然单飞了。东挪西凑盘下主街对角一间小屋,自己当老板,店名起得也够哲学,Kant’s Clock,字面意思是“康德的钟”。这可是狠狠摆了老东家李金姝一道,因为这是每年争抢顾客的旺季,而李大姐新招来的纳沙还很不成器,最紧缺的就是人手。

偏偏“康德的钟”又花样频出:剪一个头只需十美元,只排十分钟,比煮两包方便面还快还省。许多小留被吸引过去了,陈焕生却因为纳沙,坚持留在了老李家。可他又没胆子直接翻纳沙的牌子,便又坐在李金姝的镜子前。

“我很理解那个中国女人,不是不让她走,可跟我打一声招呼就那么难?礼拜天还在教会里一起唱赞美诗,礼拜一就在街对面成仇家了?我给她女儿买了礼物,还要认干亲呢!”

李大姐的英语依旧是一股大酱汤味儿,头发依旧剪得一丝不苟,陈焕生一边听她絮叨,一边用余光瞄纳沙。

剪着剪着,李大姐突然停住了,直起腰,晃一晃脖子,仰头长叹一口气。在她家做过的理发师都会这套动作,估计是一天到晚扭脖子弯腰落下的职业病。舒展完身体,她口气也变了,还是从“我很理解那个中国女人”开始,说中国女人的婚姻,说她丈夫的车祸,说她有一个女儿,天使一般漂亮,却是个重度自闭症。

陈焕生听得倒吸一口凉气:这中国女人不知给他理过多少次发,讲过多少回康德遛狗,可除了一口京片子、一个戏谑的外号和一窄条削瘦的身形,他对她一无所知。

作者:小 杜

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋